К началу 1945 года руководству авиационной промышленности СССР, правительству страны, в том числе и Сталину, стало ясно, что разработка отечественного стратегического бомбардировщика "самолет 64" займет много времени, и СССР в ближайшее время не получит столь необходимого для его обороноспособности авиационного носителя атомной бомбы. И тогда Сталин принял решение в кратчайший срок наладить серийный выпуск копии американского бомбардировщика В-29 со всеми его системами. В качестве прототипов предполагалось использовать В-29, совершившие вынужденную посадку на советской территории на Дальнем Востоке с июля по декабрь 1944 года. Это были самолеты B-29-5-BW (№ 42-6256), B-29A-10-BN (№ 42-9389), В-29-15-BW (№ 42-6358) и В-29-15 BW (№ 42-6365). На основании Договора о ненападении между СССР и Японией, заключенного в мае 1941 года, эти машины были интернированы, экипажи "испарились" через границу, машины оставались на аэродромах авиации ВМФ на Дальнем Востоке. Три из них восстановили и привели в летное состояние, а четвертый оказался сильно разрушен при вынужденной посадке. И его ремонтировать не стали.

Работы по копированию и запуску в серию самолета В-29 (первоначальное советское обозначение Б-4 или изделие "Р") были поручены ОКБ А.Н. Туполева. 6 июня 1945 года вышло Решение Государственного Комитета Обороны, а затем 22 июня 1945 года Приказ Народного Комиссариата Авиационной промышленности, по которым начальнику 10-го Главного Управления НКАП, Заместителю Наркома по серийному строительству тяжелых самолетов А.И. Кузнецову, директору завода № 22 В.А. Акулову и Главному конструктору А.Н. Туполеву приказывалось организовать на заводе № 22 производство 4-х моторного бомбардировщика Б-4.

Тем временем на Дальнем Востоке шла подготовка к перегонке трех самолетов В-29 в Москву. Были удлинены взлетно-посадочные полосы аэродромов, а летчики авиации Тихоокеанского Флота, которым предстояло перегонять самолеты, начали их осваивать. В течение июня и июля 1945 г. все три самолета В-29 перегнали в Москву на аэродром в Измайлове.

В-29А (бортовой номер 256) в СССР. Использовался как носитель на испытаниях "изделия 346".

Работы по копированию В-29 начались с определения судьбы трех имевшихся машин. Самолет № 42-6256 было решено передать в ЛИИ для обучения персонала и составления инструкций по эксплуатации. Самолет № 42-6365 предстояло разобрать для изучения конструкции и составления чертежей. Самолет № 42-6358 предполагалось оставить в качестве эталона.

А.Н. Туполев после осмотра машины оценил объем предстоящих работ в три года, обосновывая этот срок тем, что американская технология отличается от нашей не только в самолетостроении, но и в других смежных отраслях промышленности. В ответ на доводы Туполева Сталин предоставил ему широчайшие полномочия и поддержку Берии, ограничив при этом срок освоения Б-4 в серийном производстве двумя годами. Первые советские Б-4 должны были участвовать в воздушном параде летом 1947 года.

В орбиту работ над новым самолетом включалось около 900 предприятий и организаций различных наркоматов страны, некоторые предприятия создавались заново. В частности, несколько новых ОКБ в системе авиационной промышленности, задачей которых стало копирование и освоение радиоэлектронного, электротехнического, приборного и другого оборудования.

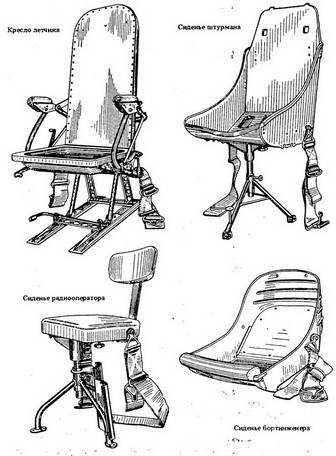

Подготовку к работе Туполев начал с создания "мозгового центра" из руководителей бригад ОКБ, каждый из которых отвечал за определенное направление работ. Ведущим по машине был назначен Д.С. Марков. Осенью 1945 года Андрей Николаевич и его команда повторно осмотрели В-29. После Туполев сказал: "Самолет как самолет, ничего необычного в нем не вижу. Но как справитесь вы с этой паутиной проводов, окутавших всю машину, как наладите взаимосвязи многочисленных прицелов с дистанционной системой стрельбы, как справитесь с системой управления и навигацией - я, откровенно говоря, не пойму. Не ясен и ряд других вопросов. Оружие и бомбы, безусловно, будут наши. Шкалы приборов переведем в метрическую систему, но как быть с системой опознавания "свой-чужой", личным снаряжением экипажа, парашютами и т. д.? Все эти вопросы надо тщательно проработать и обусловить еще одним Постановлением, ибо без него погрязнем в спорах…"

Еще летом 1945 года, сразу же после прибытия первого В-29 на Центральный аэродром, по указанию А.Н. Туполева была организована оперативная группа по эскизированию основных узлов конструкции самолета.

В начале августа альбом с эскизами был готов и стал иллюстративной основой при обсуждении проблем, связанных с копированием В-29. Эскизирование показало, что без коренного изменения технологии авиационной металлургической промышленности воспроизвести этот самолет в СССР не удастся. Подавляющее большинство технических решений и материалов, примененных создателями В-29, были новыми для отечественного самолетостроения. Многие использованные полуфабрикаты (листы, плиты, прессованные и гнутые профили, крепежные детали), а также до 90 проц. материалов никогда ранее не выпускались отечественной металлургической промышленностью. Новыми были также технологические процессы изготовления и сборки самолета.

В соответствии с указанием Сталина не допускалось никаких отклонений ни в одной детали от американского образца.

|

|

| А.Н. Туполев. | Д.С. Марков. |

Из-за этого прочнистам ОКБ пришлось решать "обратную" задачу: по фактическим размерам конструкции и прочностным характеристикам материалов необходимо задать металлургам требования к вновь создаваемым сплавам. Кроме того, размеры всех деталей В-29 были в дюймах, и при переходе в метрическую систему они округлялись до принятых в этой системе стандартов. Впоследствии злые языки шутили, что Туполев получил звание Героя Социалистического Труда и Сталинскую премию за перевод дюймовой резьбы в метрическую. На самом же деле на Андрея Николаевича и его команду свалилась тяжелейшая работа по координации деятельности различных отраслей промышленности, задействованных в этой программе, и вытягиванию их на современный технический и технологический уровень. Главный прочнист ОКБ А.М. Черемухин, анализируя конструкцию В-29, пришел к выводу, что самолет был спроектирован под расчетные нагрузки, значительно меньшие, чем задавались в отечественных Нормах прочности. В результате их переработали и приблизили к американским, что положительно сказалось в дальнейшем при создании отечественных тяжелых самолетов.

Выпуск рабочих чертежей для серийного завода № 22 начался с последовательной разборки самолета № 42-6365. Самолет расстыковали, каждый отдельный агрегат обрабатывала своя бригада конструкторов и технологов. Агрегат или деталь взвешивали, обмеряли, фотографировали и описывали. Потом демонтировали все съемное оборудование, пока не обнажался каркас агрегата. Любая деталь подвергалась спектральному анализу для определения материала. На основании проведенных исследований выпущено 40000(!) чертежей формата А4. Разработка их закончилась в марте 1946 года.

Двигатель АШ-73ТК.

Почти все оборудование, снятое с самолета при разборке, в количестве 350 агрегатов, было направлено для исследования и копирования в специализированные КБ.

Сравнительно просто решился вопрос с двигателями для Б-4, так как ОКБ-19 А.Д. Швецова с 30-х годов работало над освоением американских лицензионных двигателей фирмы Райт. В конце 30-х и в начале 40-х годов ОКБ-19 подготовило два двигателя воздушного охлаждения М-71 и М-72, приближавшиеся по своим параметрам и технологии изготовления к двигателям, установленным на В-29. Поэтому американский двигатель R-3350-23A не копировался, а в серийное производство был запущен отечественный АШ-73ТК, являвшийся дальнейшим развитием М-71 и М-72 и оснащенный, в отличие от них, турбокомпрессорами ТК-19. Турбокомпрессор с системой управления, магнето и термостойкие подшипники копировались с американского двигателя.

АШ-73ТК представлял собой 18-цилиндровый двухрядный двигатель воздушного охлаждения, оснащенный односкоростным центробежным нагнетателем и двумя турбокомпрессорами.

Гораздо сложнее обстояло дело с копированием оборудования. Руководители некоторых КБ, ответственные за различные агрегаты и системы, упорно настаивали на освобождении их от копирования американских прототипов, заявляя, что оборудование, созданное в КБ, ничуть не хуже и при этом выпускается серийно. Однако А.Н. Туполев прекрасно понимал, что отказ от жесткого копирования потянет за собой такие увязочные проблемы, что в сроки, отведенные на создание Б-4, уложиться не удастся. С мнением Туполева были согласны и Сталин, и Правительство.

В макетном зале на шестом этаже ОКБ А.Н. Туполева была организована выставка, где представлялись практически все агрегаты и комплектующие изделия самолета с указанием министерств, предприятий, сроков выпуска и конкретных ответственных руководителей. На эту выставку были приглашены члены Политбюро, министры, главные конструкторы и директоры заводов. Выставка стала своеобразным элементом давления на агрегатчиков. Оргвыводы по нерадивым или строптивым главным конструкторам или директорам делались весьма оперативно. Так, после посещения выставки был снят со своего поста главный конструктор М. Ойхер, упорно критиковавший американский прототип одного из приборов и не желавший копировать его, предлагая прибор собственной разработки.

В конечном итоге подобная политика оправдала себя, нажим на смежников дал нужный результат, оборудование для серийных Б-4 начало поступать вовремя и, что самое главное, отечественные агрегаты и приборы по своей массе не превосходили американские прототипы.

Только в двух случаях при оснащении Б-4 оборудованием имело место отклонение от приказа Сталина: во-первых, при установке аппаратуры "свой-чужой", что было вполне естественно, так как Б-4 предстояло преодолевать именно американскую систему ПВО; во-вторых, была скопирована более современная KB командная радиостанция американского образца.

Оборонительное вооружение Б-4 отличалось от применявшегося на В-29. Пулеметы калибра 12,7 мм были заменены сначала на пушки Б-20, а затем на пушки НР-23 с сохранением системы управления оборонительным вооружением, принятой на В-29. Это решение оправдано. Более мощное стрелково-пушечное вооружение значительно повысило оборонительные возможности Б-4 по сравнению с В-29. Косвенным подтверждением преимущества оборонительного пушечного вооружения явились боевые эпизоды войны в Корее, когда В-29 часто обстреливались советскими истребителями МиГ-15 вне зоны действия бортовых крупнокалиберных пулеметов.

В середине 1946 года началось строительство полноразмерного макета самолета Б-4. Все выявленные недоработки и нестыковки исправлялись, моментально вносились в чертежи в присутствии контролера, проверялись на макете, и исправленная документация отправлялась на серийный завод № 22. Так удалось выявить большинство ошибок, появление которых было следствием высокого темпа работ и накопившейся усталостью персонала, работавшего с одним выходным в месяц.

Когда макет был закончен, на всех его люках появились замки и никто без разрешения Туполева или ведущего по теме Д.С. Маркова не мог проникнуть внутрь. Так были исключены попытки что-либо доработать без отражения в конструкторской документации.

Самолет В-29 № 256, находившийся в летном состоянии, совершал полеты для проверки работы винтомоторной установки, управляемости и уточнения летных данных. Одновременно началась подготовка летных экипажей для испытаний первых Б-4.

Под программу Б-4 было расширено ОКБ А.Н. Туполева. Помимо передачи ему ангара на центральном аэродроме, где производилась разборка, изучение и копирование В-29 № 365, к ОКБ был присоединен коллектив ОКБ-22 серийного завода № 22, возглавлявшийся И.Ф. Незвалем и ставшей казанским филиалом ОКБ А.Н. Туполева. Появилась у ОКБ и дополнительная производственная база в Москве в районе Павелецкого вокзала.

Для серийного завода № 22 освоение Б-4 явилось задачей новой и достаточно сложной. Требовалось провести перестройку ряда цехов, освоить совершенно новые технологические процессы, провести замену значительного количества устаревшего и изношенного за годы войны оборудования и станочного парка. Новое оборудование начало поступать в конце 1945 года с демонтируемых заводов из разгромленной Германии. Часть станочного парка обновлялась за счет последних поставок по ленд-лизу.

Результатом огромной кропотливой и продуманной работы стал первый серийный самолет Б-4, вывезенный на аэродром завода № 22 весной 1947 года. Отладка и доводка шли до середины мая 1947 года, после чего самолет был готов к первому полету. Он состоялся 19 мая 1947 года, самолет пилотировал экипаж в составе командира корабля летчика-испытателя Н.С. Рыбко, второго летчика А.Г. Васильченко и ведущего инженера В.Н. Сагинова. Через две недели, после нескольких доводочных полетов самолет был перегнан на аэродром ЛИИ в г. Жуковский для дальнейших испытаний.

Второй серийный Б-4 в конце июня получил экипаж летчика-испытателя М.Л. Галлая. На первых полетах Б-4 присутствовало руководство ОКБ во главе с А.Н. Туполевым.

Третий серийный Б-4 в августе получил экипаж летчика-испытателя А.Г. Васильченко, четвертый - экипаж В.П. Морунова. За лето и осень 1947 года было изготовлено, облетано и отправлено в г. Жуковский еще около десятка машин.

По решению Правительства самолеты Б-4 сразу поступали на Государственные испытания, а всего в испытаниях должны были принять участие 20 машин. Такой масштаб предполагал, что можно будет быстрее и полнее получить необходимые данные по эксплуатации Б-4, обобщить их и получить в кратчайшие сроки результаты испытаний, а также материалы по эксплуатационной надежности самолета и всего установленного на нем оборудования. Однако обеспечение испытаний такого масштаба, впервые проводящихся в нашей стране, было сопряжено с определенными трудностями. Прежде всего следовало подобрать соответствующее количество летчиков и инженеров и укомплектовать летные и наземные экипажи, обеспечить самолеты запасными частями, скомплектовать ремонтные бригады, а также обеспечить четкое взаимодействие с серийными заводами, поставлявшими оборудование и двигатели.

Для проведения испытаний был создан руководящий штаб, возглавлявшийся Главным маршалом авиации А.Е. Головановым со стороны ВВС и Заместителем министра П.В. Дементьевым со стороны МАП. В штабе постоянно присутствовали представители разработчиков оборудования, а также министерств, связанных с программой Б-4. Постоянным представителем от ОКБ А.Н. Туполева был Д.С. Марков.

Для проведения летных испытаний Б-4 были собраны лучшие летчики-испытатели МАП и ВВС. Вслед за Рыбко, Галлаем, Васильченко и Моруновым самолеты получили экипажи Б.Г. Говорова, A.П. Якимова, С.Ф. Машковского, Ф.Ф. Опадчего, В.В. Пономаренко, А.Д. Перелета, И.Ш. Ваганова, К.К. Рыкова, М.B. Родных и других. Местом проведения испытаний назначили аэродром ЛИИ.

Прежде чем приступить к определению летных и тактических характеристик самолета и его оборудования, много времени пришлось затратить на отладочные и доводочные работы. Постепенно самолеты, входившие в первую двадцатку, доводились по составу оборудования и приступали к полетам по программе испытаний.

Три первые машины приняли участие в традиционном воздушном параде в августе 1947 года. Рыбко и Галлай летели на своих самолетах, а головную машину пилотировал Главный маршал авиации А.Е. Голованов. Три Б-4 весьма эффектно прошли на небольшой высоте над Тушинским аэродромом, произведя должное впечатление на Правительство и зарубежных военных атташе. Кстати, на Западе долго считали, что на параде представлялись восстановленные В-29, полагая, что за такой короткий срок СССР не в состоянии скопировать и организовать серийное производство такого сложного самолета, как В-29. Но факт оставался фактом: СССР ценой неимоверных усилий сумел в течение полутора лет освоить сложнейшие технологии и дать своей авиации первоклассную машину.

После парада летные испытания были продолжены. 18 сентября 1947 года в очередном испытательном полете на третьем серийном самолете возник пожар третьего двигателя, причиной которого стало его заклинивание. Командир корабля А.Г. Васильченко приказал экипажу покинуть самолет, на борту остались он сам и бортинженер Н.И. Филизон, пытавшийся всеми средствами потушить огонь. Это не удалось, третий двигатель оторвался от самолета, а огонь охватил переднюю часть центроплана. В критической ситуации Васильченко сумел посадить самолет на "брюхо" в поле в 7 км юго-западнее г. Коломны. Выбравшись из горящей машины, Васильченко и Филизон продолжали тушить пожар с помощью бортовых огнетушителей, а подоспевшие крестьяне и прибывшая пожарная машина окончательно его погасили. Самолет так сильно пострадал, что мог быть теперь использован только на запчасти.

Второй инцидент произошел в октябре 1947 года во время перегонки из Казани в Москву 13-й машины, предназначавшейся для участия в воздушном параде над Красной площадью в честь 30-летия Октябрьской революции. К параду на заводе № 22 по решению Правительства была срочно форсирована подготовка самолетов Б-4, входивших в плановую двадцатку. В Правительстве решили продемонстрировать на параде крупное соединение самолетов Ту-4 (именно такое обозначение получил к тому времени Б-4). Во время полета в Москву на самолете № 13 загорелись сразу три двигателя и экипаж повел машину на вынужденную посадку. Самолет сел в поле и уже в конце пробега врезался в деревья. При ударе пожар прекратился, но передняя кабина была смята и погибли 2 члена экипажа.

Осенью 1947 года начались испытания двух Ту-4 на максимальную дальность полета. Машины стартовали одновременно с аэродрома ЛИИ и летели по маршруту: самолет Галлая: Жуковский - Севастополь - Жуковский; самолет Морунова: Жуковский - Свердловск - Челябинск - Жуковский.

Первая машина в неблагоприятных условиях (сильное обледенение и открывшиеся в полете по халатности одного из членов экипажа створки бомболюка) покрыла воздушный путь в 2560 км. Вторая машина прошла воздушный путь 3123 км и находилась в полете 7 ч 39 мин. Парный перелет двух самолетов был совершен по маршруту: Жуковский - Туркестан (станция Яны-Курган) - Жуковский. Первая машина прошла 5380 км со средней скоростью 384 км/ч при полетной массе 58200 кг и бомбовой нагрузке 2000 кг. Остаток топлива после посадки составил 2294 кг. Вторая машина прошла 5090 км со средней скоростью 390 км/ч при полетной массе 57900 кг и бомбовой нагрузке 2000 кг. Остаток топлива после посадки составил 2428 кг. При полном израсходовании топлива расчетная дальность должна была составить 5800-6100 км.

Н.С. Рыбко.

Испытаниями на дальность полета для первых серийных Ту-4 завершился начальный этап Государственных испытаний.

В ГК НИИ ВВС самолеты Ту-4 первой двадцатки проходили испытания еще в течение полутора лет. Проверялись их летные данные, бомбардировочное и стрелково-пушечное вооружение, радиолокационное оборудование. Кроме того, были тщательно проверены различные варианты загрузки самолета бомбовым вооружением, поскольку Ту-4 предполагалось использовать в качестве стратегического носителя атомного оружия (масса первой советской атомной бомбы определялась в пределах 6 тонн).

Первый серийный Ту-4 (еще без номеров), экипажа Н.С. Рыбко, на заводском аэродроме.

Первый Ту-4 на летных испытаниях в Жуковском.

В нормальном и перегрузочном вариантах бомба массой 6000 кг подвешивалась в заднем грузоотсеке. Для обычных бомб типа М-43 и М-44 максимальная бомбовая нагрузка составляла 7120 кг, а для бомб типа М-46 -12000 кг. В перегрузочных вариантах при полетных массах более 60000 кг дополнительный запас топлива массой 5300 кг размещался в дополнительных топливных баках в переднем бомбоотсеке, при этом масса пустого самолета увеличивалась более чем на 1000 кг за счет добавочной массы топливной системы.

Летные и специальные испытания такого объема и такого большого количества самолетов потребовали немалого времени, в связи с чем они заняли весь 1948 и значительную часть 1949 года.

Пока шли Государственные испытания, на казанском авиационном заводе разворачивалось полномасштабное серийное производство. В 1947 году решением Правительства к серийному выпуску самолетов Ту-4 подключили завод № 18 в Куйбышеве, однако головным заводом оставался казанский. В 1948 году завод № 18 совместно с филиалом ОКБ приступил к строительству первых машин в Куйбышеве. Через год, в феврале 1949 года первый серийный самолет куйбышевского завода поднялся в воздух. В 1948 году Правительством было принято решение о выделении под строительство Ту-4 еще одного завода, а именно, московского № 23, серийное производство на котором было налажено к началу 1950 года.

К середине 1949 года на заводе № 22 в Казани было построено большое количество самолетов, все они были облетаны по программе Государственных испытаний, но Заказчиком не принимались. Дело в том, что Акт об окончании Государственных испытаний все еще не был подписан. Положение сложилось парадоксальное: авиационная промышленность десятками производила столь нужный стране бомбардировщик, а массового перевооружения ВВС этими самолетами не было. Вопрос требовал срочного решения, и Ту-4 стал единственным самолетом в истории советской авиации, Акт по Государственным испытаниям которого был утвержден лично И.В. Сталиным. О том, как это происходило, рассказывал П.В. Дементьев, в то время - первый Заместитель министра авиационной промышленности М.В. Хруничева:

"Вечером Хруничеву позвонил секретарь Сталина Поскребышев и передал: "Хозяин просит привезти на ближнюю дачу акт по испытаниям Ту-4". Министр пригласил меня с собой, ибо я руководил испытаниями самолетов в ЛИИ и знал все подробности. Сталин был явно не в духе. Перелистав несколько страниц акта, он отодвинул его в сторону и глухо сказал: "Опоздали ровно на год". Разговор явно не налаживался. Задав два-три вопроса о текущих делах министерства, он пригласил нас поужинать. Трапеза прошла в тягостном молчании. Закончив еду, Сталин встал и, не попрощавшись, захватив с собой акт, покинул нас. Оставалось одно - сидеть и ждать. Прошло не менее часа, когда на террасу вышел Власик (генерал, начальник охраны Сталина) и сообщил, что мы можем ехать в Москву. Я шагнул к телефону, чтобы вызвать машину, но он остановил меня, сказав - не надо. Вышли в сад, у подъезда увидели ЗиС-110, рядом с шофером стоял военный со свертком и пистолетом. Сели в машину, поехали. Проехали Арбат, Манежную площадь. Машина легко пошла в гору к Лубянке. Куда нас везут, что ждет впереди - неизвестно, честно говоря, волнуемся здорово, но молчим. Однако машина, обогнув здание МГБ, подъехала к нашему министерству и остановилась. Военный отдал нам пакет, и мы пошли к себе. Поднялись на третий этаж в кабинет Хруничева и молча плюхнулись в кресла…".

В свертке, естественно, был Акт по Государственным испытаниям Ту-4 с личной подписью Сталина.

Второй серийный самолет Ту-4 (№ 220002). Экипаж М.Л. Галлая. Переоборудован в "атомный" бомбардировщик Ту-4А.

За создание самолета Ту-4 и организацию крупносерийного производства руководство и многие работники ОКБ Туполева и серийных заводов были отмечены Правительственными наградами и званием Лауреата Сталинской премии.

Серийное производство Ту-4 продолжалось до 1952 года. Всего было выпущено 847 самолетов из 1000 заказанных Сталиным машин, которые находились в эксплуатации до начала 60-х годов. Для ОКБ А.Н. Туполева работы по программе Ту-4 стали этапными и фундаментальными, это была база для всех последующих поршневых и реактивных самолетов ОКБ.

Самолеты Ту-4 выпускались в основном в бомбардировочном варианте с возможностью их переоборудования в дальний разведчик. Небольшая часть была модифицирована в самолеты-носители атомных бомб. Несколько десятков машин переделаны под носители самолетов-снарядов класса "воздух-поверхность". На базе Ту-4 создавались также различные самолеты специального назначения: командные воздушные пункты, различные летающие лаборатории, самолеты для киносъемки, транспортные и транспортно-десантные машины, танкеры для перевозки топлива, ледовые разведчики для полярной авиации, учебные самолеты для подготовки штурманов и т. д. На основе работ по Ту-4 были построены опытный пассажирский самолет Ту-70, опытный военно-транспортный самолет Ту-75 и опытный дальний бомбардировщик "самолет 80". В боевых действиях бомбардировщики Ту-4 участия не принимали. Единственной серьезной операцией, в которой участвовали самолеты 43-й воздушной армии, стал боевой вылет в ночь с 3 на 4 ноября 1956 г. на бомбардировку восставшего Будапешта (необходимо было уничтожить штаб повстанцев, расположенный в здании театра в восточной части города). К счастью, когда до цели оставалось всего 450 км, последовала команда вернуться на базу. Трагедии не произошло.

Ниже приводится краткая историческая и техническая информация по модификациям самолета Ту-4.

Серийный дальний бомбардировщик, аналог-копия американского В-29 с советскими двигателями АШ-73ТК и пушечным оборонительным вооружением. Предназначался для нанесения мощных бомбовых ударов обычными бомбами по стратегическим объектам противника днем и ночью при любых метеорологических условиях как в составе соединений, так и одиночно, по целям, расположенным в глубоком тылу противника.

Первый полет был совершен 19 мая 1947 года, серийно

строился на трех заводах до 1952 года, всего было построено 847

экземпляров из 1000, заказанных Сталиным. В ходе серийной постройки

самолет Ту-4 неоднократно модернизировался и оснащался новым, более

современным оборудованием и вооружением. Ту-4 был в эксплуатации в ВВС

СССР до начала 60-х годов и в небольшом количестве в 50-е годы

поставлялся КНР, где использовался до 80-х годов и имел китайские

модификации по двигателям и оборудованию. Последние серии самолетов Ту-4

имели следующие основные тактико-технические данные:

|

длина самолета |

30,179 м |

|

высота самолета на стоянке |

8,460 м |

|

размах крыла |

43,047 м |

|

площадь крыла |

161,7 кв.м |

|

масса пустого самолета |

36850 кг |

|

нормальная полетная масса |

47850 кг |

|

перегрузочная полетная масса |

55600-63600 кг |

|

максимальная скорость у земли при нормальной полетной массе |

435 км/ч |

|

максимальная скорость на высоте 10250 м при нормальной полетной массе |

558 км/ ч |

|

практический потолок |

11200 м |

|

время набора высоты 5000 м |

18,2 мин |

|

дальность полета на 3000 м при 10% остатке топлива: |

|

|

полетная масса 55600 кг с 1500 кг бомб |

4200 км |

|

полетная масса 63600 кг с 3000 кг бомб |

5400 км |

|

полетная масса 63600 кг с 9000 кг бомб |

3580 км |

|

дальность полета на 3000 м при полной выработке топлива: |

|

|

полетная масса 55600 кг с 1500 кг бомб |

4850 км |

|

полетная масса 63600 кг с 3000 кг бомб |

6200 км |

|

полетная масса 63600 кг с 9000 кг бомб |

4100 км |

|

длина разбега при нормальной полетной массе |

960 м |

|

взлетная дистанция |

2210 м |

|

длина разбега при полетной массе 55600 кг |

1255 м |

|

взлетная дистанция |

2585 м |

|

длина разбега при полетной массе 63600 кг |

2000 м |

| взлетная дистанция | 3830 м |

|

длина пробега при посадочной массе 47850 кг |

1070 м |

|

длина пробега при посадочной массе 41000 кг |

920 м |

|

посадочная скорость при массе 47850 кг |

172 км/ч |

|

посадочная скорость при массе 41000 кг |

160 км/ч |

Самолет-носитель атомной бомбы Ту-4А

Для транспортировки и применения первых советских атомных бомб была разработана модификация самолета Ту-4, получившая обозначение Ту-4А (атомный). Самолет был оборудован термостабилизированным бомбоотсеком с электрообогревом и электронной системой управления. Была разработана система подвески бомбы, а также приняты меры биологической защиты экипажа в полете. Изготовлено несколько Ту-4А, которые активно использовались при испытаниях первых советских атомных бомб, в частности, с одного из Ту-4А в 1954 г. была сброшена атомная бомба во время войсковых учений на полигоне под Тоцком.

Работы по авиационно-ракетной системе "Комета", состоявшей из самолета-носителя Ту-4К (Ту-4КС), крылатых ракет "КС" (самолетов-снарядов) и систем управления "Комета-1" и "Комета-2" начались в 1948 г. Самолет-снаряд "КС", представлявший собой беспилотный летательный аппарат, выполненный по нормальной самолетной схеме со стреловидным крылом и хвостовым oneрением и оснащенный ТРД типа РД-500, проектировало ОКБ-155 А.И. Микояна и М.И. Гуревича (непосредственно руководил темой А.Я. Березняк). Системы управления "Комета-1" и "Комета-2" проектировалась в КБ-1 под руководством С.Л. Берия.

На службе в Военно-Воздушных Силах.

Общее руководство работами по всему комплексу было возложено на Третье Главное управление при Совете Министров СССР. Все работы велись в обстановке строгой секретности и при участии ограниченного количества лиц.

В задачу ОКБ А.Н. Туполева входило оборудовать самолет Ту-4 системой "Комета-2" и балочными держателями "БД-КС" под два самолета-снаряда "КС". В 1949 г в ОКБ был подготовлен эскизный проект самолета Ту-4К, по проекту балочные держатели располагались под крылом между внутренними и внешними двигателями самолета. К 1951 г. были созданы пилотируемый аналог самолета-снаряда "КС" и оборудован первый опытный экземпляр самолета-носителя Ту-4К. В 1951-1952 гг. на специальном полигоне в Багерево были проведены Заводские испытания, отработка и доводка комплекса, в ходе которых летчики-испытатели Амет-Хан Султан и С.Н. Анохин неоднократно совершали старты пилотируемого аналога самолета-снаряда с носителя Ту-4К.

Государственные испытания системы "Комета" проходили с июля 1952 по январь 1953 года. В ходе испытаний при практических пусках с первого попадания была потоплена мишень - крейсер. Система была принята на вооружение авиации ВМФ, как средство борьбы с крупными надводными кораблями.

Еще в 1947 году в ОКБ рассматривались возможности использования Ту-4 для транспортировки различной боевой техники на внешних крыльевых подвесках в обтекателях или без обтекателей.

В начале 50-х годов в ВВС подготовили предложение по переделке находящихся в эксплуатации самолетов Ту-4 в десантно-транспортный вариант Ту-4Д. Самолет должен был быть приспособлен для транспортировки и сбрасывания с парашютом 28 десантников, размещавшихся с минимумом комфорта в бомбоотсеках самолета, а также боевой техники в подвесных подкрыльевых кабинах типа П-90 и контейнерах П-85. Подвеска кабин осуществлялась аналогично изделию "КС" на самолете Ту-4К. Возможность использования Ту-4Д в варианте дальнего бомбардировщика при восстановлении системы бомбардировочного вооружения сохранялась. В ходе работ в ГК НИИ ВВС были проведены контрольные летные испытания одного из переделанных в Ту-4Д самолетов с кабинами П-90 и П-98, с десантом и контейнерами П-85, которые подтвердили возможность использования внешних грузовых подвесок и самого самолета Ту-4 в качестве десантно-транспортного.

По документации, разработанной в ОКБ, в ВВС в 1955 году было переоборудовано и передано в части военно-транспортной авиации 300 самолетов Ту-4Д. Они находились в эксплуатации до начала 60-х годов и затем заменены на Ан-12.

По Постановлению Совета Министров СССР и Приказу МАП ОКБ А.Н. Туполева поручалось модифицировать по тактико-техническим требованиям ВВС самолет Ту-4 в транспортно-десантный Ту-4Т с целью транспортировки 40-46 парашютистов, двух АСУ-57, артиллерийской техники с боезапасом и тягачами, 5000-6000 кг воинских грузов. Первый переделанный Ту-4Т с двумя комплектами подвесок необходимо было предъявить на Государственные испытания в декабре 1955 года.

В 1955 г. ОКБ А.Н. Туполева подготовило эскизный проект транспортно-десантного самолета Ту-4Т, при разработке которого максимально использовались результаты переделок Ту-4 в Ту-4Д.

В 1956 году опытный самолет Ту-4Т был предъявлен на Государственные испытания, в ходе которых были проверены системы десантного оборудования и летные характеристики самолета с подвесками и без. Однако массовой переделки Ту-4 в Ту-4Т не состоялось, так как в это время появились военно-транспортные самолеты с ТВД Ан-8 и Ан-12, в большей степени отвечавшие требованиям военно-транспортной авиации.

Одновременно с разработкой основного бомбардировочного варианта Ту-4 в ОКБ была рассмотрена возможность его модификации в дальний фоторазведчик. Самолет имел дополнительный запас топлива 10500 кг в переднем и заднем бомбоотсеках с целью увеличения дальности полета и набор различной фотоаппаратуры. Максимальная полетная масса самолета составляла 65300 кг, из них топливо - 24500 кг. Фотооборудование состояло из аэрофотоаппаратов типа АФА-33 с различным фокусным расстоянием, а также НАФА-3с/50 для ночных съемок. В ночном варианте самолет брал на борт фотобомбы за счет сокращения запаса топлива. В остальном отличий от базового Ту-4 не было.

Специально фоторазведчики Ту-4Р на базе Ту-4 на серийных заводах не выпускались, а переоборудовались по мере надобности непосредственно в частях из серийных Ту-4 путем установки трех дополнительных топливных баков в передний бомбоотсек и фотооборудования в задний.

В конце 50-х годов несколько десятков самолетов Ту-4 были переоборудованы в учебные для подготовки штурманов дальней авиации, для чего на Ту-4УШС устанавливались учебные пульты с различными типами навигационных приборов. Стрелково-пушечное вооружение с самолета было снято, а РЛС "Кобальт" и часть бомбардировочного вооружения сохранялась, что позволяло готовить не только штурманов-навигаторов, но и штурманов-бомбардиров. Самолеты Ту-4УШС находились в летных штурманских училищах до конца 60-х годов, когда их заменили Ту-124Ш.

В начале 50-х годов в ОКБ А.С. Яковлева разрабатывалась система защиты дальних бомбардировщиков от истребительной авиации ПВО, получившая название "Бурлаки". Идея была в том, что дальний бомбардировщик, вылетая на боевое задание, тянул за собой в планерном режиме истребители, которые должны были в случае атаки самолетов противника отцепляться и вступать с ними в бой, давая бомбардировщику возможность прорваться к цели. Практическую реализацию эта идея получила в томилинском ОКБ-30, где был создан симбиоз бомбардировщика Ту-4 с двумя истребителями МиГ-15, которые он буксировал за собой на фалах. Испытания, проведенные в ЛИИ в 1953 году, показали, что идея технически выполнима, но тактически не представляет интереса. Во-первых, весь полет "поезда" летчики истребителей находились на своих местах при неработающих двигателях и, соответственно, с выключенной системой кондиционирования. По этой причине они должны были дышать на больших высотах полета чистым кислородом и мерзнуть в неотапливаемых кабинах. Во-вторых, связка из трех самолетов представляла собой маломаневренную и тихоходную цель. В-третьих, после отцепки от бомбардировщика и запуска двигателя летчик-истребитель, даже в случае успешного воздушного боя, должен был после выработки топлива покинуть самолет и приземляться на чужой территории, так как боевой радиус действия бомбардировщика Ту-4 и истребителей МиГ-15 отличались в несколько раз.

Дозаправка Ту-4.

Заправка истребителей МиГ-15.

Все работы по теме "Бурлаки" были прекращены в 1954 году после того, как ОКБ-30 было присоединено в качестве филиала к ОКБ А.Н. Туполева.

Небольшое количество Ту-4 со снятым стрелково-пушечным и бомбардировочным вооружением было переоборудовано в командно-штабные самолеты. Штабные офицеры размещались во второй гермокабине, переделанной и снабженной дополнительными иллюминаторами по бортам фюзеляжа.

В 1957 году "разоруженные" Ту-4 начали поступать в полярную авиацию, где использовались как дальние ледовые разведчики. Самолеты летали в районе Гренландского моря между берегами о. Шпицберген и самой Гренландией, над землей Франца Иосифа, над Северным полюсом в сторону Канады.

В 1950 году в ОКБ А.Н. Туполева начались работы, предусматривающие переоборудование парка самолетов Ту-4 под ТВД. 22 августа 1950 года вышло Постановление Совета Министров СССР, по которому ОКБ поручалось спроектировать дальний бомбардировщик с 4 ТВД типа ТВ-2 (ТВ022), как модификацию серийного самолета Ту-4.

Двигатель ТВ-2 на тот период по результатам испытаний имел на взлетном режиме мощность 5163 э.л.с. и удельный расход топлива 297 г/л.с.ч; на номинальном режиме соответственно 4409 и 313; на крейсерском режиме - 3740 и 328. Сухая масса двигателя с агрегатами равнялась 1700 кг.

Под этот тип силовой установки в ОКБ были проведены расчеты летных характеристик варианта Ту-4 с максимальной полетной массой. Нормальная бомбовая нагрузка самолета определялась в 1500 кг, максимальная - в 6000-12000 кг.

Летные данные Ту-4 с двигателями ТВ-2 в среднем улучшились всего лишь на 15-20%, и этого было явно недостаточно. Дальнейшие работы по данной тематике были прекращены. Чуть позже появилось техническое предложение по переоснащению парка Ту-4 на ТВД типа НК-4, но и этот проект остался на бумаге. Под новые мощные отечественные ТВД и ТРД создавались более перспективные дальние и межконтинентальные бомбардировщики со стреловидным крылом, летные данные которых значительно превосходили данные Ту-4.

Идея установки ТВД на Ту-4 неожиданно получила свое воплощение в 70-е годы в Китае, когда на нескольких самолетах, предоставленных ему в свое время СССР, были установлены китайские варианты советских ТВД типа АИ-20. Эти самолеты до 80-х годов находились в эксплуатации в Китае, на их базе были сделаны различные летающие лаборатории и самолеты ДРЛО.

Самолеты-заправщики на базе Ту-4

Запущенный в серийное производство самолет Ту-4 относился к классу дальних бомбардировщиков. Взлетая с баз на территории СССР с нормальной бомбовой нагрузкой, он способен был наносить удары по целям, расположенным в Европе, Северной Африке, на Ближнем Востоке и в Японии. Поэтому для достижения межконтинентальной дальности полета в СССР сразу же после запуска в серию Ту-4 начались работы по созданию самолета-носителя, способного поражать цели на Американском континенте. Одним из направлений этих работ стала попытка оснащения парка самолетов Ту-4 системой дозаправки топливом в полете.

В СССР первые работы по дозаправке топливом в полете относились к началу 30-х годов. В то время проводились опыты по увеличению дальности полета тяжелых бомбардировщиков ТБ-3, в роли заправщика выступал такой же ТБ-3, на котором устанавливался дополнительный топливный бак. Ввиду небольшой скорости полета шланг опускался ручной лебедкой с заправщика, летящего выше заправляемого самолета, ловился оператором и вручную подсоединялся к его топливной магистрали. Топливо переливалось из заправщика самотеком. Дальнейшего развития в 30-е годы эти работы не получили.

После окончания второй мировой войны работы по дозаправке топливом в полете возобновились, но уже на новой технической базе и под новые требования. Основной упор делался на создание эффективной системы дозаправки дальних бомбардировщиков Ту-4, одновременно осваивалась система дозаправки самолетов истребительной авиации.

Летающая лаборатория Ту-4ЛЛ для испытании двигателей 2ТВ-2Ф.

Опытный Ту-4 ВВС Китая с турбовинтовыми двигателями НК-12 и обтекателем РЛС системы дальнего радиолокационного обнаружения.

В 1948 году ОКБ под руководством В.С. Вахмистрова приступило к разработке системы дозаправки для Ту-4, аналогичной применявшейся на Западе системе "Flight Refueling" и получившей название "Система перекрестного контакта". Принцип работы системы заключался в том, что сценка и перетягивание шланга происходили при помощи тросов, выпускаемых с обоих самолетов. Трос с заправляемого самолета заканчивался небольшим стабилизирующим конусом, а трос с заправщика - грузом-карабином. В полете трос от заправляемого самолета располагался почти горизонтально. Заправщик подстраивался слева сзади на дистанции порядка 8-10 м с превышением 4 м, затем с боковым скольжением пересекал курс заправляемого самолета и занимал строй правого пеленга. При этом тросы перекрещивались и сцеплялись. Затем следовала операция уборки троса в заправляемый самолет с одновременным выпуском шланга из заправщика и перетягиванием его на заправляемый самолет. При входе переднего наконечника в приемную топливную горловину дальнейшее подтягивание шланга прекращалось и он автоматически фиксировался в горловине, образуя в воздухе петлю между самолетами. В процессе перекачки заправщик находился правее и несколько сзади заправляемого самолета с превышением 12-15 м и с дистанцией между фюзеляжами около 50 м. Перекачку осуществляли специальные насосы с производительностью до 700 л/мин. По окончании перекачки шланг отцеплялся и стравливался на тросе, заправщик отворачивал вправо, тросы натягивались и происходило рассоединение тросов по рвущемуся звену.

Эта система была проверена в полете на самолетах Ту-2 и Ту-4, причем перелив топлива в первых экспериментах шел самотеком из-за отсутствия насосов. Выбор не очень эффективной и к тому времени уже устаревшей "системы перекрестного контакта" можно объяснить лишь сжатыми сроками, отпущенными на создание системы дозаправки. После доводочных работ система была представлена на Государственные испытания и не прошла их ввиду малой эффективности и отсталых технических решений.

В это же время в ЛИИ шли отработки системы дозаправки самолетов-истребителей МиГ-15 от самолетов-заправщиков Ту-4 по системе "Конус". Заправка МиГ-15 была двухточечной, для чего две лебедки со шлангами устанавливались в переднем бомбоотсеке Ту-4, а шланг от них выводился в концевые обтекатели левой и правой плоскости. Шланги располагались в крыле на поддерживающих роликах и, огибая блоки на концах крыла, заканчивались конусами, выступавшими из раструбов концевых обтекателей наружу. Выпуск шлангов происходил за счет аэродинамического напора на конусах при включении лебедок на размотку. МиГ-15 имели в носовой части фюзеляжа приемную полую штангу, которая входила в конус выпущенного из крыла Ту-4 шланга. Система отрабатывалась в практических полетах на дозаправку, но не была принята на снабжение ВВС из-за плохой работы следящих систем лебедок, вызывавших волнообразные колебания шланга и поломки топливоприемников на истребителях,

Системой, которая получила права гражданства и была принята на вооружение, стала система дозаправки, получившая наименование "Крыльевая схема". Авторами ее были летчики-испытатели ЛИИ И.И. Шелест и В.С. Васянин.

Шелесту и Васянину дали возможность работать параллельно с коллективом Вахмистрова. Для отработки "Крыльевой схемы" им выделили два самолета Ту-2. Силами ЛИИ они были переоборудованы под заправщик и заправляемый самолет. 16 июля 1949 года летчик-испытатель Амет-Хан Султан и один из авторов системы на этой паре Ту-2 осуществили полностью автоматическую дозаправку в воздухе. Полет снимался на кинопленку, фильм продемонстрирован А.Н. Туполеву, который по достоинству оценил идею авторов и вышел за поддержкой в Правительство. Результат был положительным: через несколько дней в ЛИИ поступило правительственное задание на постройку и испытания новой системы дозаправки самолетов Ту-4. Для этих целей выделены два новеньких Ту-4, только-только выпущенных с завода. Поскольку работы шли в инициативном порядке, авторы проекта составляли технические требования сами для себя, опираясь на свой опыт летчиков-испытателей, инженерную интуицию и здравый смысл.

Сборка опытного самолета Ту-70 в цехе завода № 156.

Крыльевая схема заправки предложена ее авторами в 3 вариантах. В первом варианте она была применена на самолетах Ту-4 (в малой серии). Второй вариант предназначался для истребителей, прошел предварительные испытания, но практического применения не получил. Третий вариант этой схемы использован для дозаправки самолетов Ту-16.

По варианту схемы, примененной для дозаправки Ту-4, шланг из крыла заправщика перетягивался контактным тросом в крыло заправляемого самолета, образуя в воздухе петлю. Такое расположение шланга обеспечивало самолетам достаточную свободу маневрирования, а также позволяло осуществить заправку в условиях болтанки. Все основные операции по подстраиванию, контактированию и маневрированию производил самолет-заправщик, в то время как заправляемый самолет следовал своим курсом.

Заправщик имел следующее специальное оборудование: шланг, лебедку с тросом для уборки шланга, узел из 3-х штанг с кольцами для захвата троса, перекачивающий насос, уплотнительную камеру для соединения шланга с магистралью перекачки, механизм выталкивания шланга, аппаратуру управления и сигнализации.

На заправляемом самолете дополнительно были установлены: лебедка, трос с грузом-замком и стабилизирующим конусом, бензопровод, перекрывные краны, приемная камера для соединения шланга с бензопроводом, аппаратура управления и сигнализации.

Управление операциями контактирования, перекачки топлива и расцепки осуществлялись дистанционно с применением автоматики. Все оборудование для дозаправки размещалось внутри конструкции самолетов и практически не снижало их летных качеств.

Дозаправка Ту-4 проходила на приборных скоростях 320-350 км/ч и на крейсерских потолках полета. Производительность перекачки топлива составляла 800 л/мин при максимальном объеме перекачиваемого топлива 10400 л.

В 1952 году, основываясь на положительных результатах испытаний новой системы дозаправки, ВВС предложило выпустить малую серию самолетов-заправщиков и заправляемых самолетов Ту-4.

После проведения всего объема испытаний небольшое количество самолетов Ту-4, оборудованных агрегатами заправки по "Крыльевой схеме" первого варианта, поступило в войска. Массового переоборудования Ту-4 под заправку не было, так как в это время к серии готовился Ту-16, оборудованный системой дозаправки по "Крыльевой схеме" варианта три.

Летающие лаборатории для испытаний авиационных двигателей на базе самолетов Ту-4.

Для испытаний и доводок поршневых, турбовинтовых и турбореактивных отечественных послевоенных авиационных двигателей было переоборудовано несколько серийных самолетов Ту-4.

Во второй половине 50-х годов, с началом работ в ОКБ Туполева по самолетам "80" и "85", в Ту-4ЛЛ переоборудованы два серийных Ту-4. Как и на В-29, опытный двигатель монтировался на месте третьего штатного. На этих Ту-4ЛЛ проходили испытания и доводки двигатели АШ-2ТК, АШ-2К и ВД-4К. Испытанный двигатель ВД-4К использовался на двух опытных самолетах "85".

С появлением первых турбовинтовых двигателей эти летающие лаборатории переоборудованы под испытания ТВД типа ТВ-2, ТВ-2Ф, ТВ-2М и 2ТВ-2Ф. Так же, как и в предыдущем случае, опытный двигатель монтировался вместо третьего штатного АШ-73ТК. После испытаний на летающей лаборатории эти двигатели были использованы на опытных самолетах ОКБ Туполева "91" и "95-1".

В 1954 году, после катастрофы опытного "95-1", срочно был переоборудован еще один Ту-4 в Ту-4ЛЛ для испытаний и доводок опытного ТВД типа ТВ-12 (прототипа будущего серийного НК-12 для Ту-95). После испытаний ТВ-12 был установлен на второй опытный "95-2" и затем запущен в серийное производство.

В середине 50-х годов в ЛИИ была выполнена оригинальная переделка Ту-4 в летающую лабораторию для испытаний ТВД типа НК-4 и АИ-20.

Опытный пассажирский самолет Ту-70.

Компоновочная схема фюзеляжа.

Летающие лаборатории Ту-4ЛЛ для испытаний ТВД использовались в ОКБ Туполева и в ЛИИ с 1951 по 1960 год. Всего было четыре Ту-4ЛЛ, одна машина погибла при вынужденной посадке с горящим двигателем типа ТВ-2.

Впоследствии были переоборудованы еще два серийных Ту-4 в летающие лаборатории для испытаний ТРД. Отработка и испытания опытных ТРД позволили провести в 50-е и в начале 60-х годов Заводские и Государственные испытания самолетов Ту-16, М-4, "98", Ту-110, Ту-124, СМ-1, СМ-2, СМ-9, МиГ-19, Е-5, Е-6, Е-7, И-1, И-3, И-7, МиГ-21Ф, Т-3, С-1, Су-7, Су-9, Як-27, Як-28, Як-30, Ил-46, 3М и других, многие из которых стали основой советских ВВС в 60-е годы.

В начале 1946 года в ОКБ А.Н. Туполева начались работы над четырехмоторным пассажирским самолетом, получившим по реестру ОКБ шифр "самолет 70" (Ту-12). Новый пассажирский самолет проектировался на базе запущенного в серийное производство бомбардировщика Б-4. Идея создания пассажирского варианта на базе находящегося в массовой эксплуатации военного самолета, позже повторенная в ОКБ при создании Ту-104 и Ту-114, имела массу положительных моментов в 40-50-х годах, особенно для СССР, где в то время экономические аспекты эксплуатации не стояли во главе угла. Опыт, накопленный в процессе проектирования, испытаний, доводки и эксплуатации базового военного самолета, позволял с очень высокой степенью безопасности освоить созданный путем глубокой модификации пассажирский самолет. Очень важным фактором являлось и то, что обеспечивалась преемственность подготовки опытного и серийного производства и, как следствие, уменьшение затрат и себестоимости самолета. Кроме того, уже имелись подготовленные экипажи, прошедшие серьезную подготовку на военном базовом самолете, что также положительно влияло на безопасность полетов.

В феврале 1946 года в ОКБ началась постройка макета. Для ускорения процесса постройки опытного самолета решено было максимально использовать агрегаты В-29. От В-29 были использованы отъемные части крыла, гондолы двигателей, закрылки, основное шасси и механизм уборки шасси, хвостовое оперение. Так как новая машина выполнялась по схеме низкоплана, центроплан изготовлялся вновь и был увеличен по размаху.

Комфорт самолета достигался за счет размещения пассажиров и экипажа в герметической кабине, позволявшей проводить полеты на высотах до 10000 м, выше зон облачности и возможной болтанки, оборудованной комфортабельными удобными диванами и креслами, отоплением и вентиляцией пассажирских помещений, наличием на самолете отдельной кухни-буфета.

Экипаж самолета состоял из 7-8 человек: летчик - командир корабля, второй летчик, штурман, бортинженер, радист, 2-3 стюарда (включая кока).

Самолет, поступивший на испытания, несколько отличался по составу оборудования от эскизного проекта. В дальнейшем при ремонтах оборудование менялось и дорабатывалось, по мере освоения промышленностью новых систем и агрегатов, аналогично процессу шедшему на серийных Ту-4.

В октябре 1947 года закончились Заводские испытания. В ходе Заводских летных испытаний Ту-70 показал следующие данные:

|

нормальная полетная масса |

51400 кг |

|

масса пустого самолета |

38290 кг |

|

максимальная полетная масса |

60000 кг |

|

максимальная скорость у земли |

424 км/ч |

|

максимальная скорость на 9000 м |

568 км/ч |

|

практический потолок |

11000 м |

|

время подъема на 5000 м |

21,2 мин |

|

длина разбега |

670 м |

|

длина пробега |

600 м |

6 августа 1948 года Ту-70 был предъявлен на Государственные испытания. 11 сентября 1948 года машина принимается на испытания, которые проходили до 14 декабря 1948 года.

Ранее вышло Постановление Совета Министров СССР от 16 июня 1948 года, по которому предполагалось построить серию самолетов Ту-70. Но серии не было, так как, во-первых, серийные заводы полностью загружались Ту-4, и при такой большой программе боевых машин места на конвейере для Ту-70 не оказалось. Во-вторых, что самое важное, советский гражданский воздушный флот в то время не заинтересовался такой машиной. С теми пассажиропотоками при минимуме требуемого комфорта вполне справлялись двухмоторные более дешевые и массовые Ли-2 и Ил-12.

На этом судьба Ту-70 не закончилась. 17 октября 1949 года самолет был направлен на повторные Государственные контрольные испытания, которые окончились 20 января 1950 года. В декабре 1951 года Ту-70 был передан на контрольные испытания в ГК НИИ ВВС с целью выяснения возможности использования самолета как военно-транспортного.

После этих испытаний самолет участвовал до 1954 года в различных испытательных программах, а также выполнял пассажирские и транспортные специальные перевозки.

В 1954 году самолет был списан и утилизирован.

В сентябре 1946 года в ОКБ А.Н. Туполева начались работы по модификации Ту-70 в военно-транспортный самолет.

Согласно эскизному проекту новая машина представляла переделку исходного Ту-70, с максимальным использованием элементов последнего. Конструктивно крыло, хвостовое оперение, мотогондолы, шасси и большая часть оборудования были заимствованы с Ту-70. Размах крыла, его площадь, длина фюзеляжа увеличены. Высота на стоянке уменьшена, соответственно доработано шасси. Двигатели предполагалось использовать модернизированные типа АШ-73ТКВН. Максимальный диаметр фюзеляжа в его цилиндрической части уменьшен до 3,5 м.

Наиболее интересным элементом конструкции была конструкция нижнего люка, позволявшая использовать его как трап при погрузке людей и техники. В свою очередь, деление трапа на две части с открытием заднего отсека внутрь фюзеляжа и переднего наружу обеспечивало возможность парашютного десантирования людей и техники. В этом плане ОКБ А.Н. Туполева предвосхитило системы, которые затем разработаны и применены на военно-транспортных самолетах ОКБ О.К. Антонова Ан-8 и Ан-12.

При создании "самолета 75" впервые в СССР была предпринята успешная попытка создания полноценного самолета, способного решать задачу перевозки по воздуху тяжелой и крупногабаритной техники внутри фюзеляжа. Самолет предполагалось использовать в трех конвертируемых в условиях эксплуатации вариантах: в транспортном, десантном и санитарном.

В транспортном варианте самолет мог брать на борт или две САУ типа СУ-76, или два трактора СТ-3, или 6-7 автомобилей ГАЗ-67Б, или 5 пушек калибра 85 мм без тягачей, или две пушки с двумя тягачами, а также другие виды боевой и транспортной техники в различных комбинациях. Максимальная масса перевозимых грузов достигала 12 тонн. Для обеспечения процесса загрузки техники и грузов в потолочной части фюзеляжа была смонтирована подвижная лебедка грузоподъемностью в 3 тонны.

Десантный вариант мог брать на борт 120 солдат с высадкой их на земле или 90 парашютистов-десантников с выброской их в полете, или 64 парашютных груза типа ПД-ММ, которые монтировались в верхней части фюзеляжа.

В санитарном варианте самолет был способен перевозить 31 раненого на носилках в сопровождении 4 медицинских работников.

В декабре 1947 года был построен макет самолета. Постройка опытного экземпляра заканчивается в ноябре 1949 года. 21 января 1950 года машина совершает первый полет, заводские испытания закончились в мае того же года. Испытания проводил экипаж летчиков-испытателей И. Кабанова и М. Мельникова. На испытаниях экипаж самолета состоял из 6 человек. Самолет получает к этому времени окончательный шифр Ту-75, под которым проходит испытания.

Опытный Ту-75, проходивший Заводские испытания, отличался от исходного проекта отсутствием стрелково-пушечных установок и некоторыми другими отличиями в элементах конструкции самолета. На Заводских испытаниях Ту-75 были зафиксированы следующие данные:

|

размах крыла |

44,83 м |

|

длина самолета |

35,61 м |

|

высота самолета |

9,05 м |

|

площадь крыла |

167,2 кв.м |

|

нормальная полетная масса |

56660 кг |

|

масса пустого самолета |

37810 кг |

|

максимальная полетная масса |

65400 кг |

|

максимальная скорость |

545 км/ч |

|

практический потолок |

9500 м |

|

максимальная дальность полета |

4140 км |

|

длина разбега |

1060 м |

|

длина пробега |

900 м |

Схема загрузки техники в Ту-75.

Самолет Ту-75 в серийное производство не запускался, несмотря на оригинальные технические решения и неплохие летно-тактические данные. ВВС решили временно обойтись более дешевой переделкой нескольких сотен Ту-4 в Ту-4Д, параллельно заказав авиационной промышленности разработку современных военно-транспортных самолетов с турбовинтовыми двигателями. Кроме того, в дальнейшем при заказах новых пассажирских самолетов, ВВС выставляли требования по оснащению их легкосъемным десантным и санитарным оборудованием, а также по разработке сменных хвостовых модулей, дававших возможность переходить при серийном выпуске от пассажирского самолета к его военно-транспортной модификации.

После окончания испытаний Ту-75 несколько лет эксплуатировался как грузовой в ЖЛИ и ДБ, а также применялся для испытаний различных систем десантно-парашютного оборудования, для чего использовались фюзеляжные люки.

В 1954 году самолет разбился в авиационной катастрофе.

Переучивание экипажей Дальней Авиации на Ту-4 началось еще в 1946 году, когда первый серийный Б-4 был еще в постройке. На базе 203-го Гвардейского полка развернулась подготовка летного состава для Ту-4. Первым подготовлен экипаж в составе командира корабля В.В. Пономаренко, штурмана К.П. Иконникова, бортинженера Кищенко, бортрадиста Данюка.

Затем подготовлены еще несколько экипажей, которые приняли участие в совместных испытаниях Ту-4. Процесс освоения нового самолета строевыми летчиками был непростым. Несмотря на это, уже 1 мая 1948 года полк Ту-4 прошел над Красной площадью. Массовое поступление Ту-4 в части Дальней Авиации началось в 1949 году после утверждения Сталиным Акта Государственных испытаний. В частях Ту-4 заменяли оставшиеся после войны Ил-4, В-25, Пе-8, а также несколько десятков восстановленных самолетов В-17 и В-24, собранных со всех частей занятой Красной Армией Восточной Европы и СССР, куда садились подбитые над Европой американские машины. Первыми Ту-4, как это было тогда принято в СССР при перевооружении на новую боевую технику, получили западные военные округа. Самолеты передавались в полки, дислоцировавшиеся на аэродромах в Нежине, Полтаве, Прилуках - на Украине, в Лодейном Поле под Ленинградом, в Карелии, под Нарвой - в Эстонии, в Белоруссии. Ту-4 в ходе учений перебрасывались на передовые аэродромы в Восточной Европе, готовые в любой момент нанести бомбовые удары по войскам НАТО.

Как и американские В-29, советские Ту-4 по тревоге поднимались в воздух и летели к границам Восточного блока. Одиночно или в составе групп патрулировали вдоль границ вероятных противников в будущей третьей мировой войне. Иногда в этих "играх" принимало участие то небольшое количество Ту-4А, которые переоборудовали в носители атомного оружия. Для обучения экипажей работе с атомными бомбами на учениях использовали имитационные, которые по массогабаритным характеристикам соответствовали реальным советским атомным бомбам.

Экипажи Ту-4А привлекались к испытаниям советского ядерного оружия над полигонами в Семипалатинске и на Новой Земле. С Ту-4 во время этих испытаний фотографировали и брали пробы атмосферы. Именно Ту-4 стал первым советским самолетом, на котором занялись проблемами защиты авиационной техники и экипажей от воздействия ударной волны, светового излучения и радиации.

Экипажи Ту-4 в конце 40-х - начале 50-х годов были постоянными участниками всех воздушных парадов, проводившихся над Красной площадью и в Тушине в Москве.

Десантно-транспортные Ту-4Д поступили на вооружение транспортных полков ВВС и до начала 60-х годов активно использовались для переброски войск и боевой техники.

Носовая часть фюзеляжа Ту-4.

Начиная с 1954 года Ту-4 постепенно заменяли в частях Дальней Авиации самолетами Ту-16, а с 1956 года первый полк на Украине получил межконтинентальные Ту-95. К началу 60-х годов Ту-4 сохранились лишь в транспортных соединениях ВВС, учебных заведениях и как летающие лаборатории в системе ВВС и МАП. В настоящее время в нашей стране сохранился лишь один-единственный экземпляр Ту-4, это самолет № 2805103, выпущенный заводом № 18 в Куйбышеве в начале 50-х годов и использовавшийся в ГК НИИ ВВС для испытаний ПРС-1, представленный в экспозиции Монинского музея ВВС.

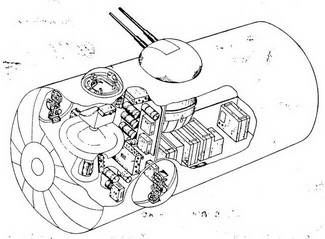

Ту-4 представлял собою четырехмоторный моноплан цельнометаллической конструкции со среднерасположенным крылом. На самолете устанавливались четыре двигателя АШ-73ТК, снабжавшийся каждый двумя турбокомпрессорами ТК-19. Схема шасси трехколесная с носовым колесом и хвостовой пятой, шасси убирающиеся. Планер самолета - цельнометаллический моноплан с однокилевым свободнонесущим оперением.

Планер состоял из отдельных агрегатов, соединявшихся между собою по технологическим разъемам.

Схема технологического членения Ту-4.

Конструктивно-силовая схема носовой части фюзеляжа.

Фюзеляж самолета представлял собою обтекаемое сигарообразное тело. Конструкция - полумонококовая с гладкой работающей обшивкой, подкрепленной набором шпангоутов и стрингеров из прессованных профилей. В местах вырезов подкрепленная дополнительными элементами (например, вырез под бомбоотсек - бимсами). Общее количество шпангоутов - 61. Обшивка фюзеляжа изготовлялась из дуралюминовых листов Д16АТ толщиной 0,8-1,8 мм, на наиболее напряженных участках - 2 мм. Обшивка крепилась к каркасу в основном заклепками с потайной головкой. Максимальный диаметр фюзеляжа - 2,9 м, длина - 30,177 м.

Фюзеляж состоял из шести самостоятельных отсеков. Все отсеки собирались в отдельных стапелях, а затем стыковались в плоскостях граничных шпангоутов. Передняя и средняя герметические кабины соединялись между собою герметическим лазом, проходившим по верху центральной части фюзеляжа.

В фюзеляже были сосредоточены основное оборудование, оборонительное и бомбардировочное вооружение и экипаж. Конструктивно к нему крепились крыло и хвостовое оперение.

В центральной части фюзеляжа располагались два бомбоотсека с открывающимися створками, разделенные центропланом крыла. Передняя, средняя и задняя герметичные кабины предназначались для размещения экипажа и части оборудования.

В передней. гермокабине размещались шесть человек: первый летчик (командир корабля), второй летчик, штурман-бомбардир, бортинженер, штурман-навигатор, бортрадист: в средней гермокабине - четыре человека: три стрелка и штурман-оператор РЛС; в задней гермокабине находился стрелок.

Средняя часть фюзеляжа

|

|

| Хвостовая часть фюзеляжа. | Конструктивно-силовая схема средней гермокабины. |

|

|

| Каркас киля и форкиля. | Конструктивно-силовая схема хвостовой части фюзеляжа. |

В средней гермокабине для работы с прицельными станциями были установлены три блистера из органического стекла.

Остекление фонаря кормовой кабины выполнено из органических стекол и бронестекол.

Крыло самолета цельнометаллической конструкции, двухлонжеронное, трапециевидной формы в плане, имевшее сужение 2,36 и удлинение 11,5. Профиль крыла близкий к RAF-34.

Крыло состояло из центроплана и двух отъемных частей (ОЧК).

Центроплан состоял из средней части, выполненной из двух половин, состыкованных между собой по оси самолета, носовой отъемной части и хвостовой части с взлетно-посадочным закрылком. Поперечный (32 нервюры) и продольный (24 стрингера) набор центроплана вместе с толстой обшивкой (дуралюмин толщиной 1-2,5 мм в нижних панелях средней части, 4 и 5 мм в верхних) образовывали мощный кессон, к которому крепились двигательные установки и основное шасси. В средней части центроплана размещались основные топливные баки. Центроплан стыковался с центральной частью фюзеляжа Ф-3.

Силовая установка Ту-4.

|

|

| Основная стойка шасси. | Каркас мотогондолы и капота. |

|

|

| Мотогондола двигателя. | Передняя стойка шасси. |

Каждая ОЧК состояла из четырех частей: основной части (кессон), съемного носка, концевого обтекателя и элерона с триммером-флетнером. ОЧК стыковались с центропланом по нервюре № 14, по верхним и нижним поясам лонжеронов.

Взлетно-посадочный закрылок состоял из двух частей, подвешенных к хвостовой части центроплана за задним лонжероном. По размаху он занимал участок от фюзеляжа до ОЧК, площадь составляла 19 проц. площади крыла. Конструкция закрылка - однолонжеронная цельнометаллическая.

Элерон - неразрезной однолонжеронный, с аэродинамической компенсацией и весовой балансировкой. Каркас элерона состоял из лонжерона, хвостовой балочки, 32 нервюр и полотняной обшивки, кроме носка обшитого дуралем. К элерону подвешивался триммер цельнометаллической конструкции.

Хвостовое оперение - свободнонесущее однокилевое. Профиль дужки вертикального оперения симметричный, а горизонтального - несимметричный перевернутый. Руль высоты и руль поворота имели осевую аэродинамическую компенсацию и весовую компенсацию, а также снабжались триммерами. Стабилизатор поперечного V не имел. Угол установки стабилизатора - постоянный. На стоянке рули стопорились специальными механизмами.

|

|

| Оборудование правой половины передней герметической кабины.1. Приборная доска второго летчика. 2. Приборная доска бортинженера. 3. Кислородная станция второго летчика. 4. КС бортинженера. 5. КС радиооператора. 6. Переносные кислородные приборы с большим баллоном. 7. ИКИ с малым баллоном. 8. Сумки с кислородными масками. 9. Магнитный компас. 10. Термометр наружного воздуха. 11. Пепельницы. | Оборудование левой половины передней герметической кабины. 1. Приборная доска бомбардира. 2. Приборная доска первою летчика. 3. приборная доска штурмана. 4. Кислородная станция бомбардира. 5. Кислородная станция первого летчика. 6. Кислородная станция штурмана. 7. Кислородный прибор бомбардира. 8. Командный прибор АФА-33/100. 9. Термометры наружного воздуха. 10. Переносные кислородные приборы (с большим баллоном). 11. Навигационный визир. 12. Сигнальный пистолет. 13. Помпа навигационного координатора. 14. Усилитель злектроавтопилота. 15. Продольно-поперечный стабилизатор злектроавтопилота. 16. Усилитель навигационного координатора. 17. Усилитель дистанционной о компаса. 18. Киноаппарат КС-50Б. 19. Выключатель арретира дистанционного компаса. 20. Авиасекстант. |

Стабилизатор - неразъемный цельнометаллический. Каркас клепаной конструкции состоял из двух лонжеронов, 27 нервюр и 22 стрингеров, обшивка - дуралюмин. Стабилизатор крепился к 53 шпангоуту фюзеляжа.

Руль высоты состоял из двух половин, соединенных между собой. Каркас - клепаный, из лонжерона, 20 нервюр и хвостовой б ал очки для навески триммера. Обшивка - полотняная.

Форкиль - цельнометаллический, каркас состоял из 24 шпангоутов, стрингеров, носовой балочки и дуралевой обшивки.

Киль - цельнометаллический. Каркас состоял из двух лонжеронов, 23 нервюр, торцевого шпангоута и носовой балочки. Обшивка из листового дуралюмина толщиной 0,6 мм.

Каркас руля поворота - цельнометаллический, состоял из лонжерона, хвостовой балочки для навески триммера, 16 нервюр, носового и хвостового обводов. Обшивка полотняная.

Четыре мотогондолы самолета прикреплялись к переднему лонжерону центроплана и силовыми угольниками к обшивке центроплана. Мотогондолы - полумонококовой конструкции с работающей обшивкой. Моторные рамы - трубчатые, сварные, жестко прикрепленные шестью узлами к мотогондолам.

Регулирование охлаждения двигателей производилось при помощи юбок капотов, подвижные створки которых управлялись электромеханизмами.

На каждой мотогондоле на моторной раме устанавливался двигатель АШ-73ТК воздушного охлаждения, имевший планетарный редуктор с передаточным числом на винт 0,375 и односкоростной центробежный нагнетатель ПЦН. Каждый двигатель крепился к мотораме на девяти эластичных амортизаторах. Большая высотность двигателя достигалась комбинированным наддувом с двухступенчатым сжатием и с промежуточным охлаждением нагнетаемого воздуха. Для первой ступени сжатия воздуха служили два параллельно работающих турбокомпрессора ТК-19, вторая ступень сжатия осуществлялась ПЦН. Управление ТК-19 автоматическое, осуществлялось системой электронного регулятора, задающий агрегат которого (селектор наддува) располагался в кабине летчиков.

На двигателях устанавливались четырехлопостные винты изменяемого в полете шага типа ВЗ-АЗ (ВЗБ-А5). Постоянное число оборотов двигателей автоматически поддерживалось регулятором Р-18В (Р-18А). Лопасти винтов устанавливались во флюгерное положение специальной системой, через регулятор Р-18В.

Запуск двигателей осуществлялся с помощью электроинерционных стартеров (агрегаты 263), установленных на каждом двигателе. Стартеры позволяли производить раскрутку и включение их вручную.

Топливная система самолета состояла из четырех самостоятельных систем, обслуживающих каждая отдельный двигатель. Каждый двигатель имел отдельную группу бензобаков, полная емкость топливной системы - 20180 л. Все 22 бензобака мягкой конструкции располагались в центроплане. Топливо подавалось к двигателям с помощью электрических подкачивающих насосов, а также могло поступать самотеком. В переднем бомбовом отсеке, при специальном варианте загрузки самолета, устанавливались три дополнительных подвесных топливных бака емкостью по 2420 л каждый.

|

|

| Приборная доска первого летчика. | Приборная доска второго летчика. |

Каждый двигатель имел свою индивидуальную маслосистему, смонтированную в мотогондоле. Маслобаки мягкой конструкции, 4 основных и 1 дополнительный, имели общую емкость 1540 л. Маслорадиаторы типа 729 А располагались в туннелях мотогондол и заканчивались управляемыми створками. Регулирование температуры масла осуществлялось автоматически с помощью системы АРТМ-46.

Управление агрегатами силовой установки находилось на пультах обоих летчиков и бортинженера. Все управление тросовое.

На самолете была смонтирована стационарная противопожарная установка ОСУ для тушения пожаров на двигателях. Углекислота находилась в двух баллонах, располагавшихся в отсеке передней стойки шасси. Для тушения пожаров в кабинах там устанавливались три переносных ручных огнетушителя.

В хвостовой негерметичной части фюзеляжа самолета по левому борту устанавливался дополнительный мотоагрегат типа М-10, предназначенный для питания аварийной электросети. М-10 представлял собою бензиновый двигатель мощностью 10 л.с., спаренный с генератором ГС-5000.

Самолет имел трехколесное шасси с носовым колесом, состоящее из двух основных и одной передней стойки. Колея шасси - 8,676 м, база - 10,44 м.

На передней стойке устанавливались два колеса 950x350, амортизационная стойка масляно-воздушного типа оборудовалась гидравлическим демпфером "шимми". На основной стойке - два колеса 1450x520, колеса имели гидравлические тормоза, амортизация масляно-воздушная.

На самолете имелась гидравлическая система для управления тормозами колес шасси. Система состояла из основной и аварийной, рабочая жидкость в системе - гидросмесь ГМЦ-2. Давление в тормозах при нормальном торможении обеспечивал гидроаккумулятор, заряжавшийся давлением от гидронасоса с электроприводом (агрегат 265 м), поддерживавший давление в магистрали 56-70 ат. В аварийной ситуации давление поддерживалось с помощью ручного насоса.

Управление самолетом двойное. Каждый летчик имел штурвал управления элеронами и рулем высоты, смонтированный на штурвальной колонке, а также педали управления рулем поворота на пультах ножного управления. Органы управления приводились в действие тросовыми системами. В схему управления были включены рулевые машинки автопилота АП-5. Органы управления снабжались триммерами, с тросовым управлением.

|

|

| Оборудование левой половины средней герметической кабины. 1. кислородная станция центрального стрелка. 2. Кислородная станция левого стрелка. 3. Кислородная станция запасного штурмана. 4. Кислородная станция радиооператора. 5. переносный кислородный прибор с большим баллоном. 6. То же с малым баллоном. 7. Сумки для кислородных масок. 8. Приборная доска радиооператора. 9. Пепельница. 10. Фотоаппарат АФА-27Т. 11. Рукоятка управлении створкой фотолюка. | Оборудование правой половины средней герметической кабины. 1. Бак антифриза винтов. 2. Кислородная станция правого стрелка. 3. Кислородная станция запасных членов экипажа. 4. Переносные кислородные приборы с большими баллонами. 5. Сумки для кислородных масок. 6. Индивидуальные аптечки. 7. Пепельница. 8. Антифризные помпы. 9. Клапан регулировки давления в баке антифриза. 10. Обратный клапан. 11. Фильтр. 12. Сливной кран. |

Для улучшения взлетно-посадочных характеристик устанавливались посадочные закрылки с электромеханическим приводом. Закрылки в поднятом положении вписывались в профиль крыла, при взлете отклонялись на 25 градусов, а при посадке - на 45 градусов, перемещаясь на каретках по монорельсам, как по направляющим.

Герметичные кабины вентиляционного типа. Передняя и средняя кабины сообщались между собой гермолазом, а средняя и кормовая - воздухопроводом. Наддув кабин осуществлялся от турбокомпрессоров двух внутренних двигателей. Давление воздуха в кабинах поддерживалось в зависимости от высоты полета по специальному закону с помощью автоматического регулятора РДК-47. Температура воздуха в кабинах регулировалась терморегуляторами РТВК, управлявшими заслонками воздухо-воздушных радиаторов. В качестве дополнительных подогревателей воздуха в кабинах и для обдува теплым воздухом стекол фонаря в передней и блистеров средней кабины служили электропечи типа 900А и 1010 для кормовой кабины.

На самолете имелось стационарное кислородное оборудование, состоящее из 15 индивидуальных кислородных станций (кислородный прибор КП-16, индикатор потока ИК-15, манометр МК-13, индикация и арматура для подсоединения кислородного прибора КП-19 на переносных баллонах), 18 кислородных баллонов, связанных в общую систему сетью трубопроводов. Рабочее давление в системе 30 ат, общего запаса кислорода хватало на полет 15 человек в разгерметизированных кабинах на высоте 7000-8000 м на 4,2 часа. Переносное оборудование состояло из 14 переносных кислородных приборов КП-19 с баллонами. Кроме того, у каждого члена экипажа имелся парашютный кислородный прибор КП-23, размещавшийся в ранце парашюта ПЛК-45.

На самолете имелись две независимые противообледенительные системы: противообледенительная система крыла и хвостового оперения и противообледенительная система воздушных винтов.

На самолете было установлено свыше 150 дистанционных электроприводов и различных электрических устройств. Для их питания на борту имелись 6 генераторов постоянного тока типа ГСР-9000, установленных по два на внешних двигателях и по одному на внутренних. Источниками переменного тока служили два преобразователя ПК-750Ф и два преобразователя МА-1500К: один для питания аппаратуры "Магний", "Литий", а другой РЛС "Кобальт". Электрическая сеть самолета выполнялась по однопроводной схеме, провода - неэкранированные типа БПВЛ и экранированные БПВЛЭ. Вся электросеть делилась на три части: сеть постоянного тока напряжением 28 В, питающаяся от генераторов ГСР-9000; аварийная сеть постоянного тока напряжением 28 В, питающаяся от резервного генератора ГС-5000 и аккумулятора 12А30; сеть переменного тока напряжением 26 В и 115 В с частотой 400 Гц, питающаяся от комбинированного преобразователя ПК-750Ф.

На самолете устанавливалось следующее радиосвязное, радионавигационное и радиолокационное оборудование:

- связная радиостанция для двухсторонней связи с землей 1РСБ-70 с жесткой и выпускной антенной;

-

командная KB радиостанция для двухсторонней связи между самолетами и с землей РСБ-5;

-

командная УКВ радиостанция 12РСУ-10, имевшая ножевую антенну;

-

автоматический радиокомпас АРК-4 (АРК-5);

-

маркерный приемник МРП-48;

-

аварийная радиостанция АВРА-45;

-

самолетное переговорное устройство СПУ-14М;

-

радиовысотомер малых высот РВ-2;

-

радиовысотомер больших высот РВ-10;

-

радиолокационный запросчик системы "свой - чужой" "Магний-М";

-

радиолокационный ответчик "Барий-М";

-

панорамный радиолокатор "Кобальт-М" ("Кобальт"),

антенна которого была установлена в центральной части фюзеляжа и

находилась в специальном выдвижном радиопрозрачном обтекателе.

На бомбардировочном варианте самолета устанавливалось следующее фотооборудование: аэрофотоаппарат для плановой съемки АФА-33/100 или короткофокусный АФА-33/75, или НАФА-3с/50 для ночных съемок, ручной киноаппарат АКС1-50. АФА и НАФА устанавливались в негерметическом отсеке хвостовой части фюзеляжа.

Бомбовая нагрузка самолета размещалась в фюзеляже, в двух бомбоотсеках. В зависимости от боевого задания загрузка бомб производилась в один или в оба бомбоотсека. При больших дистанциях полета в переднем бомбоотсеке устанавливались дополнительные бензобаки, а задний загружался бомбами.

Прицеливание при бомбометании производилось при помощи оптического бомбардировочного прицела ОПБ-5сн, установленного в носовой части передней кабины у штурмана-бомбардира. Прицел был связан с автопилотом АП-5, что позволяло штурману-бомбардиру при выходе самолета на боевой курс брать управление на себя. В случае отсутствия видимости земли бомбометание производилось по индикатору радиолокатора "Кобальт". В этом случае бомбометание производилось совместно штурманом-оператором и штурманом-бомбардиром, возможен был вариант выполнения бомбометания штурманом-оператором самостоятельно.

|

|

||

| Расположение агрегатов вооружения в передней кабине. |

Расположение агрегатов вооружения в средней кабине. |

||

|

|

||

|

Расположение агрегатов вооружения в задней кабине. |

Размещение дополнительных топливных баков в бомбоотсеке. |

||

Для обороны от истребителей противника на самолете устанавливалась система пушечного вооружения ПВ-23, которая включала в себя пять пушечных установок. Каждая пушечная установка снабжалась двумя пушками НР-23 калибра 23 мм.

Управление пушечными установками осуществлялось при помощи электрической дистанционной следящей сельсинной системы с пяти прицельных постов: носового (НПС), верхнего (ВПС), двух блистерных (левого ЛБПС и правого ПБПС) и кормового (КПС). Стрелки размещались в герметичных кабинах, пушечные установки вне их.

Дистанционная система управление турелями включала в себе электрический привод оружия и агрегаты следящей системы сельсинного типа, которая с помощью сервоусилителей и амплидин-генераторов управляла работой этого привода.

Размещение установок и углы обстрела турелей обеспечивали круговой обстрел сферы вокруг самолета без мертвых зон.

Боекомплект турельных установок помещался в патронных ящиках, установленных на турелях, а боезапас кормовой установки - в патронных ящиках, установленных в фюзеляже. Общий боезапас - 3150 снарядов.

Экипаж самолета был защищен от пуль и снарядов истребителей, а также от осколков зенитных снарядов металлической броней и бронестеклами. Оба летчика были защищены бронеплитами и триплексными бронестеклами спереди, бронеспинками и панцирными шторками сзади. Экипаж в средней герметической кабине был защищен бронированной дверью и бронекоробкой отсека вычислителей. Кормовой стрелок был прикрыт бронеплитой и триплексными бронестеклами.

Расположение агрегатов бомбардировочного вооружения. 1. Кассетный держатель КД 4-248. 2. Установка моста. 3. Управление створками переднего бомбоотсека. 4. Управление створками заднего бомбоотсека. 5. Лебедка.