В. ПЕРОВ, В. ПРОКЛОВ, О. РАСТРЕНИН, А.ФИРСОВ

Среди пилотов союзников этот самолет был известен своим изящным внешним видом. Ки-46 в самом деле был, пожалуй, одним из самых красивых боевых самолетов второй мировой войны. Хорошо спроектированный, надежный, с высокими летными характеристиками Ки-46 успешно выполнял разведывательные задачи, начиная с секретных полетов над Малайей перед нападением Японии на США, кончая разведкой баз 20-й воздушной армии США на Марианских островах в конце войны. Высокие летные данные самолета привлекли даже внимание люфтваффе, которые безуспешно вели переговоры о производстве его по лицензии согласно японо-немецкому техническому соглашению. Удачный разведчик с высокой скоростью казался и прекрасной базой для разработки тяжелого истребителя-перехватчика...

А начиналось все в 1937 г., почти сразу после пыхала задания на скоростной одномоторный разведчик Ки-15. Воздушный штаб армии в лице майора Фуджиты и инженеров Танаки и Аидо начал готовить спецификации на самолет следующего поколения в этом классе. 12 декабря 1937 г. эти спецификации были переданы на фирму Мицубиси. От самолета требовалась большая дальность полета и способность избегать перехвата истребителями. Самолет должен был и течение шести часов идти со скоростью 400 км/ч на высотах 4000-6000 м. Максимальная скорость задавалась в 600 км/ч. Вооружение должно было состоять из одного 7,7-мм пулемета "тип 89" в задней части кабины. Мицубиси могла сама выбрать конфигурацию самолета: одно- или двухдвигательную. Двигатель можно было выбрать среди Накадзимы Ха-20b мощностью 790 л.с., Накадзимы Ха-25 мощностью 950 л.с. и Мицубиси Ха-26 мощностью 850 л.с. Для достижения столь высоких летных данных фирма освобождалась от каких-либо других, обычных в подобных случаях требований.

К моменту начала предварительной проработки Ки-46 главный инженер фирмы Томио Кубо имел опыт работы над проектом Ки-39 - двухместного двухмоторного дальнего истребителя, конкурировавшего с Кавасаки Ки-38, и над проектом разведчика на его базе. Кроме того, Томио Кубо тесно сотрудничал с авиационно-исследовательским институтом университета в Токио, где были разработаны аэродинамически очень чистые капоты под двигатели Мицубиси Ха-26 - 14-цилиндровые "звезды". Капоты не только улучшили обзор пилоту в стороны и снизили воздушное сопротивление, они также позволили полностью убрать стойки шасси в мотогондолы. Для достижения высоких летных данных Кубо выбрал очень тонкий профиль крыла и фюзеляж минимального диаметра. Топливо располагалось в большом баке вблизи центра масс самолета, так что пилот и стрелок-радист размещались в отдельных кабинах, разделенные баком. Проектирование самолета продвигалось медленно, так как потребовались продувки в аэродинамической трубе авиационного института. Самолет был выпущен заводом в Нагойе только в начале ноября 1939 г.

В первый полет самолет поднял майор Фуджита - тот самый, который разрабатывал спецификации на машину. Самолет был оснащен двумя двигателями Мицубиси Xa-26-I мощностью на боевом режиме 900 л.с. на высоте 3600 м. Винты были трехлопастные, изменяемого шага. Опытный самолет показал себя вполне удовлетворительно, и хотя максимальная скорость была только 540 км/ч на высоте 4000 м - на 60 км/ч ниже задания, самолет был хорошо принят армией, так как он все равно превосходил по скорости Ки-15-1 и не уступал даже истребителю А6М2, только что принятому на вооружение флота. Разведчик был запущен в производство под обозначением "разведывательный армейский самолет, тип 100, модель 1" Ки-46-I.

Пока Ки-46 проходил испытания, Мицубиси разработала улучшенный вариант двигателя Ха-26-1 с двухскоростным нагнетателем - Ха-102, выдававший на взлете 1080 л.с. и 1055 л.с. на боевом режиме на высоте 2800 м. Ожидалось, что с новыми двигателями Ки-46 сможет выполнить требования задания по скорости, и Мицубиси получила приказ срочно подготовить под них Ки-46-II. До готовности нового варианта предсерийные Ки-46-I поступили на вооружение армейской летной школы в Симосицу. Они использовались для подготовки пилотов и войсковых испытаний. Во время войсковых испытаний удалось решить ряд мелких проблем, но в целом пилоты и обслуживающий персонал решили, что новый самолет оказался гораздо более сложным, чем его предшественник Ки-15, и его довольно трудно эксплуатировать в полевых условиях. Пары топлива довольно часто блокировали работу топливопроводов, особенно в условиях жаркого и влажного климата. На Тайване в июне 1940 г. были проведены специальные испытания Ки-46-I, а в июне 1941 г. - уже с Ки-46-II. В результате с 87-октанового бензина перешли на 92-октановый, а проводку топливопроводов в районе двигателей изменили. Пилоты отмечали, что в длительных полетах на рабочей высоте масло перегревалось, что требовало медленного набора высоты, реакция на элероны была замедленной, а руль высоты - неэффективен. Кроме того непадежной оказалась кислородная система экипажа. Однако главной проблемой оказалось шасси - из-за резких провалов самолета на выравнивании дело часто доходило до подлома стоек. Несмотря на введение заднего усиливающего подкоса, стойки шасси были в прямом смысле слова слабым местом самолета за весь период его карьеры. Однако все эти проблемы не мешали самолету летать - он быстро пошел в серию, а недостатки, в основном, удалось решить последовательными доработками.

Ки-46IIIОЦУ

Ки-46IIIКАИ

Первый Ки-46-II с двигателем Ха-102 полетел в марте 1941 г. и в самом начале испытаний показал скорость 604 км/ч на высоте 5800 м, что даже превосходило цифру задания. Так как конструкция планера Ки-46-II практически не отличалась от Ки-46-I, испытания проходили очень быстро. По мере разворачивания серийного производства, начиная с июля 1941 г, самолет стал поступать на вооружение 18-й, 50-й. 51-й, 70-й, 74-й, 76-й и 81-й "докурица дай сиджуго чутайс" (отдельных эскадрилий) в Маньчжурии и Китае. Высокая скорость Ки-46 позволяла ему уходить от тех немногих истребителей, которыми располагали китайские ВВС. С началом подготовки к войне на Тихом океане Ки-46-II были выдвинуты во французский Индокитай. 20 и 22 октября 1941 г. штабной офицер капитан Икедо произвел доразведку района высадки в Малайе, который был выбран японским верховным командованием. С началом боевых действий небольшие подразделения Ки-46 были размещены по всей Юго-Восточной Азии. "Армейский тип 100" выполнял свои задания практически не опасаясь перехвата истребителями союзников. Без наведения с помощью локатора устаревшие истребителя американцев и англичан просто не успевали вовремя набрать нужную высоту. Такие достоинства самолета привлекли к нему внимание флота, который добился получения нескольких машин. Эти флотские машины использовались с Северного Тимора для разведки Северной Австралии, в то время, когда армейские Ки-46 действовали вплоть до Бенгальского залива.

Когда американцы стали применять на Тихом океане "Лайтнинги" P-38F, а англичане в районе Дарвина - "Спитфайры"-V, потери Ки-46-II резко возросли. К счастью для японцев, воздушный штаб армии уже предвидел такую ситуацию и уже в мае 1942 выдал Мицубиси заказ установить на новый вариант самолета Ки-46-III двигатели Ха-112-II мощностью 1500 л.с. Максимальная скорость при этом требовалась в 650 км/ч в течение одного часа. Кроме того следовало увеличить продолжительность полета, что вместе с большей "прожорливостью" новых двигателей заставило перепроектировать топливную систему. Перед пилотом был установлен еще один бак, что увеличило запас топлива с 1675 до 1895 л. Была предусмотрена подвеска подфюзеляжного сбрасываемого топливного бака на 460 л. Мотогондолы были также слегка увеличены из-за большего диаметра двигателей Ха-112-II - переделки Ха-102 под непосредственный впрыск топлива. Стойки шасси были усилены. Оборонительный же пулемет в задней части кабины уже не ставился - на предыдущих моделях он хотя и был предусмотрен, обычно в полевых частях снимался. Внешне новая модель отличалась новым фонарем кабины пилота - уже без уступа s носу, как на первых модификациях.

Первые два Ки-46-III были готовы в декабре 1942 г. После ускоренных испытаний самолет был запущен в серию под обозначением "разведывательный армейский самолет, тип 100, модель 3". Ки-46-III выпускался на заводе в Нагое вместе с предыдущей моделью -производство Ки-46-II было прекращено только в конце 1944 г., составив 1093 самолета. Однако в декабре 1944 г. завод пострадал от землетрясения, а последующие налеты американских В-29 заставили перевести работы на новый завод в Тояма, где построили еще сотню самолетов. Последние серийные Ки-46-III производства заводов в Нагойе и Тояме получили реактивные патрубки, что несколько улучшило скоростные данные самолета. Всего было выпущено 609 Ки-46-III.

Ки-46-III поступали в первую очередь в те районы, где союзники установили превосходство в воздухе, причем они часто использовались вместе с предыдущей моделью - Ки-46-II, которую так полностью и не заменили. После решения мелких проблем с системой впрыска топлива на Ха-112-II Ки-46-III показал отличные летные данные прежде всего на высотах 8000-10000 м. Самолет оказался трудным для перехвата - шанс имели только истребители с максимальной скороподъемностью, наводимые по данным локаторов. Все это позволяло японскому разведчику выполнять свои задачи даже над такими хорошо защищенными базами, как аэродромы В-29 на Марианских островах. Однако к концу войны потери Ки-46 все же стали резко нарастать.

С разворачиванием производства "модели 3" небольшое число предыдущей "модели 2" было переделано под трехместные самолеты подготовки штурманов-радистов. За кабиной пилота уступом был установлен фонарь для третьего члена экипажа. Этот самолет получил обозначение "учебный самолет армейский тип 100" (Ки-46-II КАИ) и использовался армейской летной школой в Симосицу.

Высокая скорость самолета позволяла надеяться также на создание на его базе эффективного истребителя-перехватчика. Работы по переделке разведчика в истребитель начал в июне 1943 г. Авиатехнический исследовательский институт армии (по-японски "Рикугун кокугицу кенкуйо"). Основанием для них являлись прекрасные высотные характеристики Ки-46 - на высоте 6000 м он развивал 637 км/час и имел большую продолжительность полета. За основу приняли последнюю модификацию Ки-46-III с моторами фирмы "Мицубиси" Ха-112-II по 1500 л.с. Из носовой части убрали передний бензобак и фотоаппаратуру и разместили там две пушки Хо-5. Фонарь кабины переделали по типу более ранних Ки-46-II(со "ступенчатым" носом). Между местами летчика и стрелка поставили с наклоном в 30° к горизонту 37-мм пушку Хо-203. так что она могла стрелять вперед - вверх. 7,69-мм пулемет у стрелка для экономии веса сняли.

Первый образец, получивший обозначение Ки-46-III-КАИ, изготовили в октябре 1944 г. Он успешно прошел испытания и был принят на вооружение как "истребитель - перехватчик типа 100". Серийный выпуск новых тяжелых истребителей наладил 1-й авиаарсенал, расположенный там же, в Татикаве. С конца ноября Ки-46-III-КАИ стали поступать в подразделения ПВО, в основном на территории метрополии. Первыми эти машины освоили 106-й полк и 81-я отдельная эскадрилья (последняя - в Манчжурии). В общей сложности их получили два полка, пять отдельных эскадрилий и одно отдельное звено.

Недостатками Ки-46 как истребителя были в первую очередь низкая скороподъемность и недостаточная боевая живучесть. Первое приводило к тому, что требовалось заранее поднять самолеты в воздух, набрать высоту и ждать подходящее соединение противника. Но для этого нужно было иметь развернутую сеть РЛС ПВО, которой у японцев не было. Низкая же боевая живучесть сильно снижала ценность Ки-46 при атаке соединений вражеских бомбардировщиков. Пока он был разведчиком, его спасали скорость и высота, давая возможность ускользать от столкновений с противником. Теперь же приходилось "переть на рожон" и отсутствие бронезащиты и протектированных топливных баков дорого обходилось экипажу импровизированных истребителей. Много нареканий поступало и на пушку Хо-203, обладавшую низкой скорострельностью.

В январе 1945 г. фирма "Мицубиси" выполнила модификацию Ки-46-IIIОцу. Она фактически отличалась от Ки-46-IIIКАИ только отсутствием пушки Хо-203, и предназначалось в первую очередь для уничтожения наземных целей. Ее приняли на вооружение как "штурмовик типа 100", но успели изготовить веет в нескольких экземплярах. Вариант Ки-46-IIIХей с двумя наклонно установленными пушками Хо-5 так к остался в чертежах.

На основе отличного разведчика Ки-46-1V с моторами Ха-112-II-Ру, оснащенных турбонагнетателями, спроектировали высотный истребитель Ки-46-IV-Оцу с пушечным вооружением по образцу Ки-46-IIIОцу. Этот самолет так и не был построен.

Тактико-технические характеристики Ки-46-IIIКАИ

Тип; истребитель ПВО.

Двигатели: два "армейский, тип 4" - 14-цилиндровые, воздушного охлаждении, взлетной мощностью 1500 л.с. и 1250 л.с. на высоте 5800 (2800) м.

Вооружение: на Ки-46-III - две 20-мм пушки Хо-5 и одна 37-мм пушка Хо-203.

Максимальная скорость: 630 км/ч ни высоте 6000 м.

Время подъема ни высоту: 8000 м - 19 мин.

Дальность полета: 2400 км.

Вес: пустого - 3831 кг, взлетный - 5722 кг, максимальный - 6500 кг.

Размеры: размах крыла - 14,7 м; длина - 11 м; высота - 3,88 м; площадь крыла - 32 м2.

Андрей ФИРСОВ

Перед началом второй мировой войны Геринг, штаб и высшее руководство люфтваффе и мысли не допускали об обороне и даже не желали рассматривать саму возможность угрозы для Германии от налетов ночных бомбардировщиков. Подобные "пораженческие" настроения не имели места и в планах Гитлера, делавшего ставку на "блицкриг". За исключением некоторых отступлений, такой взгляд продержался до середины 1942 г. Одним из таких "исключений из правил" было создание в 1940 г. ночной истребительной авиации во главе с полковником (позже генерал-майором) Каммхубером.

Силы "ночников" Каммхубера, вопреки устоявшимся взглядам, постоянно росли, что позволило им достигнуть заметных успехов в боях против небольшого числа медлительных, плохо вооруженных бомбардировщиков, к тому же использовавших шаблонную тактику. Первый генерал "от ночных истребителей" проявил завидную энергию в деле становления авиации ПВО, превратив их во внушительную силу, несмотря на использование нецелевых самолетов. Но разработка более эффективных перехватчиков, на чем настаивал Каммхубер, задерживалась. Между тем, элементарная предосторожность делала такие работы настоятельно необходимыми ввиду неизбежного появления следующего поколения бомбардировщиков.

Сомнения в отношении ценности ночных истребителей удвоились летом 1941 г., когда напряжение сил люфтваффе на фронтах резко возросло. В результате ОКЛ сопротивлялось любым попыткам Каммхубера увеличить силы ночных истребителей. Более того, Эрхард Мильх наложил запрет на создание специализированных ночных истребителей как излишней "роскоши", полагая, что с этой задачей справятся уже существующие машины.

Постоянное наращивание ночных налетов британских бомбардировщиков весной 1942 г. достигло своего пика в ночь на 31 мая в ходе операции "Милленниум". Тогда 1046 бомбардировщиков, прорвав "линию Каммхубера", бомбили Кельн. Слабость сил импровизированных ночных перехватчиков можно оценить по тому факту, что они вместе с зенитной артиллерией сумели сбить только 3,8% атакующих самолетов.

"Хейнкель" уже приступил к созданию ночного истребителя Не 219, заказ на который выдал Каммхубер сразу после того, как Технический департамент отменил свое решение, блокирующее работы по таким самолетам. Тогда же, после серии спорадических встреч, Курт Танк санкционировал исследования по проекту двухместного, всепогодного истребителя ПВО. Требования Технического департамента задавали 2,75-часовую продолжительность полета, вооружение из четырех 20- или 30-мм пушек, технологичную конструкцию с широким использованием дерева. Проекту предоставлялся такой высокий приоритет, что Танка предупредили о возможности получения контракта даже до начала летных испытаний.

Общая проработка проекта началась в сентябре 1942 г. Наброски были представлены Техническому департаменту через месяц. После принятия проект получил обозначение Та 211. Это было первое использование обозначения "Та" с порядковым номером РЛМ, что в общем отражало высокий авторитет Танка, только что избранного в вице-президенты академии авиационных наук.

Дерево в конструкции самолета использовалось столь широко, что это вызвало возражения части сотрудников РЛМ, несмотря на официальное требование использования недефицитных материалов. Полагали, что для этого недостаточен уровень квалификации работающих в деревообрабатывающей промышленности. К тому же, хотя дерево и являлось классическим авиационным материалом, немецкая авиапромышленность действительно имела мало опыта использования дерева в конструкции скоростных самолетов, и если для металлической конструкции проблем с расчетами на прочность не было, то расчет деревянной конструкции мог задержать проведение проектных работ. Однако дебют в начале года английского "Москито" опроверг эти опасения. В результате с получением в ноябре контракта проекту "Фокке-Вульфа" был присвоен высший приоритет, а немецкая пропаганда стала отзываться о нем, как о "тевтонском Москито".

К этому времени РЛМ прекратило практику присвоения номеров из ранее выбранного для конкретной компании ряда чисел, а стала применять для обозначения новых самолетов номера, которые не успели использовать. Так, по просьбе Танка, "Фокке-Вульф" получила номера 152-154. Танк выбрал для нового истребителя номер "154", а номера "152" и "153" были даны высотным вариантам Fw 190, находящимся еще на стадии проекта.

Детальную проработку проекта проводил старший инженер Эрнст Нипп. Самолет представлял собой свободнонесущий верхнеплан с монококовым деревянным фюзеляжем, выполненным как единое целое от передней перегородки до руля высоты. Двухлонжеронное, деревянное крыло крепилось на фюзеляже четырьмя болтами. Кроме передней части фюзеляжа и двигательных гондол, обшитых листами дюраля, весь самолет был сделан из дерева. Элероны, щелевые закрылки, рули высоты и направления были из легкого сплава. Уборка трехстоечного шасси с носовым колесом осуществлялась гидравлически.

Два члена экипажа располагались друг за другом под единым фонарем, открывавшимся вправо. Защиту экипажа обеспечивало 50-мм бронестекло козырька, 30-мм боковое бронестекло фонаря, 12-мм бронеплиты на переднем шпангоуте и 8-мм бронепанели по бокам кабины. Все топливо располагалось за кабиной в бензобаке емкостью 1500 л. В каждой гондоле находился 115-л маслобак. Предусматривалась установка двух 20-мм пушек MG 151 с 200 снарядами на ствол и двух 30-мм пушек МК 108 со 110 снарядами на ствол. Они монтировались на фюзеляже под крылом. Магазины 20-мм пушек располагались в центроплане крыла, а магазины 30-мм пушек в фюзеляже.

Проработка конструкции, сборка первого самолета и статические испытания шли параллельно, чтобы успеть к срокам, назначенным Техническим департаментом. Учитывая недостаток времени, довольно неожиданно, что программа испытаний на прочность монококового фюзеляжа была проведена полностью. Исследовательский институт графа Цеппелина использовал для испытаний фюзеляжа на динамические нагрузки прогоны в опытовом бассейне. Было рассчитано, что динамические нагрузки при больших скоростях в атмосфере соответствуют с достаточной точностью нагрузкам при меньших скоростях в более плотной среде. Весной 1943 г. "Фокке-Вульф" начала подводные прогоны готового фюзеляжа Та 154 в Алатсее, Бавария. Фюзеляж крепился под поплавком, оснащенным измерительными приборами.

Тем временем сборка первого самолета шла быстрыми темпами. Было решено использовать вместо Jumo 211N (дававших 1460 л.с. у земли) более мощные Jumo 213. Но последние не были готовы к моменту выпуска первых двух опытных машин, на которых использовали Jumo 211R с лобовыми радиаторами. Винты имели широкие лопасти. Мощность двигателей на взлете была 1350 л.с., а на высоте 3000 м - 1480 л.с. Первый опытный Та 154 V1 (№0001 TE+FE) поднялся в воздух 1 июля с аэродрома Ганновер-Ланденхаген под управлением флюг-капитана Ганса Зандера. Без антенн локаторов и бронирования Та 154 V1 уже в начале испытаний показал, скорость 630 км/ч. Вскоре был готов и второй опытный Та 154 V2 (№0002 TE+FF), отличавшийся установкой локатора FuG 212 "Лихтенштейн" С-1 с четырьмя антеннами в носу, что заметно снизило максимальную скорость истребителя. Рекламная же цифра скорости в 700 км/ч так и осталась недостижимой.

25 ноября 1943 г. к первым опытным машинам присоединился Та 154 V3 (№0003 TE+FG), известный еще под обозначением Та 154A-03/U1 и рассматривавшийся в качестве эталона для серии. Та 154 V3 получил двигатели Jumo 213E с трехскоростным двухступенчатым нагнетателем, позволявшим развить на взлете 1750 л.с., на высоте 10000 м - 1320 л.с. и 1580 л.с. на чрезвычайном режиме. Та 154 V3 также получил полное вооружение. Несмотря на довольно значительное увеличение мощности двигательной установки, максимальная скорость из-за дополнительного сопротивления "матраса" антенн, портов пушек и пламегасителей снизилась на 12%. Тем не менее, летные данные были достаточны для немедленного заказа 250 истребителей Та 154А-1.

Первоначальный контракт предусматривал изготовление для испытаний 15 опытных машин. В результате эти самолеты получили номера "ферзух" и обозначения предсерийных машин. Та 154 V4 (№0004 TE+FH), полетевший 19 января 1944 г., был известен еще как Та 154А-04, а Та 154 V5 (№0005 TE+FI), полетевший 23 февраля, как Та 154А-05. Всего в Лангенхагене были изготовлены семь первых самолетов, последний из которых Та 154 V7 (№0007 TE+FK) полетел в марте. Оставшиеся предсерийные машины были закончены в Эрфурте. Предсерийные самолеты отличались друг от друга в основном формой антенн локатора. "Матрас" локатора FuG 212 на одном из опытных самолетов заменялся на одну антенну в носовой части, а на других ставились "оленьи рога" антенн от FuG 220 "Лихтенштейн" SN-2 и обтекатель приемника FuG 350 "Наксос" Z над кабиной. В оборудование входили прицел "Реви" 16В, радиостанции FuG 10Р, FuG 16ZY, ответчик FuG 25а, высотомер FuG 101а, система слепой посадки FuBl 2 и радиокомпас PeGe 6.

Сборочная линия для Та 154А-1 была подготовлена в Позене (Познань), но первые два серийных самолета (№ 320001 KU+SN и №320002 KU+SO) были изготовлены в Эрфурте. Последний полетел 13 июня 1944 г, а через две недели, 28 июня, он разбился после разрушения крыла в полете. Танк немедленно прекратил изготовление крыльев. Были проведены тщательные исследования обломков крыла, чтобы определить причину инцидента. Быстро выяснилось, что холодная склейка крыла, используемая на производстве Та 154А, коробила обшивку. Эти проблемы не возникали на предсерийных машинах, на которых применяли клей "Гольдманн Тего-Фильм". Но завод "Гольдманна" был разрушен после налета британских бомбардировщиков на Вюпперталь почти сразу после начала производства Та 154А. Новый клей не был достаточно испытан, и дефект склейки фанеры не был выявлен.

Танк же, который к тому времени отвечал за разработку всепогодных истребителей всей немецкой авиаиндустрии и получил звание профессора Брауншвейгской технической школы, был обвинен Герингом в саботаже за свое решение прекратить производство крыльев. Дело в том, что завод в Эрфурте принадлежал гауляйтеру, который пожаловался непосредственно рейхсмаршалу, а Геринг толком не знал даже о назначении Та 154, не говоря уже о проблемах с технологией производства.

Фокке-Вульф Та 154 V3

Компоновочная схема Та 154

Тем временем началось серийное производство Та 154А-1 в Позене. Первый выпущенный здесь самолет (№320003 KU+SP) полетел 30 июня - через два дня после катастрофы второй серийной машины. Во время захода на посадку правый закрылок не выпустился и самолет был полностью разбит. Но производство продолжалось. К 14 августа 1944 г, когда РЛМ прекратило программу истребителя, облетали семь Та 154А-1. После потери второго и третьего серийных самолетов произошла катастрофа и с Та 154А-0, когда во время испытательного полета на одном моторе последний загорелся. В результате Технический департамент стал испытывать серьезные сомнения относительно истребителя "Фокке-Вульфа", особенно учитывая большие проблемы у субподрядчиков с производством деревянных узлов. Программа была прекращена.

К этому времени на базе существующей конструкции были разработаны несколько проектов, включая Та 154С и Та 254. Та 152С отличался двигателями Jumo 213A взлетной мощностью 1776 л.с. и 1600 л.с. на высоте 5500 м, металлической носовой частью фюзеляжа, каплевидным, сдвижным назад фонарем, катапультируемыми креслами экипажа и парой 30-мм пушек МК 108 в установке "шраге музик". Та 254 был проектом высотного, многоцелевого самолета с крылом большей на 30% площади. Та 254А должен был иметь двигатели Jumo 213, а Та 254В - DB 603. Вооружение - по образцу Та 154А-1. Та 254А-1 и А-3 должны были достигнуть на высоте 10600 м скорости 680 и 735 км/ч соответственно (последний с использованием MW 50). Та 254В-3 с DB 603 и с использованием MW 50 должен был развить скорость в 715 км/ч на высоте 10500 м. С запасом топлива в 2630 л дальность полета оценивалась в 1400 км при скорости 585 км/ч. Танку так и не удалось реализовать эти проекты в жизнь, а объявление ''срочной истребительной программы" поставило на Та 154 крест навсегда.

Несколько Та 154А-1 с локаторами "Нептун" FuG 218 некоторое время, начиная с января 1944 г, использовались в 1/NJG 3 в Штаде. Одновременно появилось несколько предложений использовать уже готовые Та 154А в качестве "одноразового" оружия против американских бомбардировщиков. Летом 1944 г. начала прорабатываться идея использования Та 154А в качестве "Хукепак" вместе с Fw 190A-4 ("самолет на спине"). Та 154 с 2 т взрывчатки в носовой части управлялся пилотом из Fw 190А, укрепленным на спине первого по образцу "Мистеля" Ju 88. Предполагалось, что пилот Fw 190 должен был направить Та 154 на строй бомбардировщиков, после чего отцеплял свой Fw 190, а подрыв боевой части Та 154 осуществлялся по радио. Под носитель были переоборудованы шесть Та 154А-0, но после испытаний их несколькими пилотами, включая Хорста Люкса из "Юнкерса", работы были прекращены, так как небольшая разница в весе между носителем и носимым самолетом не гарантировала безопасного отделения.

Та 154 V3

Та 154 V7

Другим вариантом использования Та 154 был так называемый "разрушитель строя". При этом один самолет буксировался другим с помощью 6-метрового, жесткого буксира. Вблизи строя бомбардировщиков буксировщик Та 154 переводил сцепку в пологое пикирование, после чего отцеплялся буксируемый самолет, начиненный взрывчаткой. При этом сохранялось его управление через провод, соединяющий крылья машин. Непосредственно перед целью буксируемый Та 154 окончательно отцеплялся. Несмотря на всю свою оригинальность, этот проект не пошел дальше набросок. Зато другая идея использования Та 154 в качестве "разрушителя строя" оказалось почти реализованной.

В конце 1944 г. завод в Позене получил инструкцию переделать шесть наполовину законченных Та 154А-1 в пилотируемые "воздушные торпеды". В центре фюзеляжа оборудовалась примитивная кабина с катапультируемым вниз креслом пилота. В передней части фюзеляжа было 2 т взрывчатки с тремя детонаторами - ударным, временным и акустическим. Взлетный вес такого Та 154А с пилотом, взрывчаткой и 1270 л топлива был 9580 кг. Пилот должен был направить Та I54A на строй бомбардировщиков и катапультироваться. Все шесть самолетов были закончены, но так и не поднялись в воздух.

Тактико-технические характеристики Та 154A-1

Тип: двухместный, ночной и всепогодный истребитель.

Двигатели: два "Юнкерса" Jumo 2I3E - 12-цилиндровые, жидкостного охлаждения, взлетной мощностью 1750 л.с. и 1320 л.с. на высоте 10000 м.

Вооружение: две 20-мм пушки MG 151 с 200 снарядами па ствол, две 30-мм пушки МК 108 со 110 снарядами на ствол.

Максимальная скорость: 646 км/ч на высоте 7100 м, 530 км/ч у земли.

Дальность полета: с внутренним запасом топлива - 1350 км на высоте 7000 м, с двумя 300-л подвесными баками - 1850 км.

Время подъема на высоту: 8000 м - 14,5 мин.

Потолок: 10900 м.

Вес: пустой - 8940 кг, максимальный - 9560 кг.

Размеры: размах крыла - 16,3 м, длина - 12.53 м, высота -3,6 м, площадь крыла - 31,4 м2.

Тяжелый истребитель Ar 240 родился, подобно Me 210/410, осенью 1938 г. как потенциальная смена только что поступившему на вооружение Bf 110. Причем министерство авиации "третьего рейха" дало фирме полную свободу в области применения передовых технических решений и технологий.

Надо сказать, что над концепцией тяжелого истребителя довольно давно работал технический директор "Арадо флюгцойгверке" Вальтер Блюм. Главной изюминкой разработанного под его руководством проекта было использование новых идеи применительно к оборонительному вооружению "охотника", В сотрудничестве с "Рейнметалл-Борзиг" Блюм спроектировал передовую по тому времени систему вооружения - дистанционно управляемую пулеметную установку. Такое решение позволяло избавиться от главного недостатка оборонительного вооружения BF 110 - отсутствия прикрытия нижней-задней полусферы. Хотя такая установка рассматривалась многими слишком фантастичной. Технический департамент министерства авиации поддержал Блюма.

Таким образом, конструкторы "Арадо" приступили к работам над довольно сложным, многоцелевым самолетом, получившим обозначение Е-240. На следующий год компания представила проект, учитывающий самые последние достижения аэродинамики. Самолет представлял собой двухместный цельнометаллический моноплан с высокой нагрузкой на крыло, герметичной кабиной, с дистанционно управляемой пулеметной установкой, с высоко механизированным крылом с автоматическими предкрылками и двухщелевыми закрылкам». Необычной была форма воздушного тормоза в виде парашюта, складывающегося в хвостовой конус. Но главной проблемой и утверждении проекта стало использование фюзеляжной установки двух двигателей "'Даймлер-Бенц" DB 601, работавших через сложную систему передач на крыльевые винты. По требованию технических экспертов министерства авиации от такой силовой установки пришлось отказаться и установить двигатели на крыле.

Основной проблемой при использовании дистанционно управляемых установок было прицеливание. Но главный конструктор "Арадо" Козин, работавший в свое время на "Цейсе" и хорошо знакомый с оптическими приборами, предложил использовать перископический прицел. Филиал "Цейса" - "Герц" без особых проблем создал такой перископ, но возникла проблема согласования углов поворота пулеметных башен и головки перископа. Отработка такой системы шла практически методом проб и ошибок и заняла, к неудовольствию ее создателей, слишком много времени - три года. Только к 1943 г. удалось добиться приемлемой работы перископической системы прицеливания. Несмотря на очевидный недостаток такого прицела - узкий угол обзора, дальность обнаружения и эффективность стрельбы при помощи перископа были аналогичны при использовании обычного рефлекторного прицела. Дело оказалось в том, что в перископе была гораздо меньше светопотеря, в отличие от рефлекторного прицела, стоявшего обычно за толстым бронестеклом. Например, в сумерках перископ получал на 35% больше света, чем обычный прицел.

Для обеспечения другого важного требования к новому тяжелому истребителю - максимально возможной скорости - размеры и сечения самолета были выбраны минимальными. Для исключения реактивного момента винтов при использовании мощных моторов планировалось использовать соосные винты. Коки при этом должны были быть туннельными - с воздухозаборником для водяных радиаторов. Это позволяло одновременно охлаждать и редукторы соосных винтов, но условия военного времени не позволили их создать...

Ван Нез был назначен главным инженером проекта Е-240, а Ганс Ребески отвечал за конструкцию. Технический департамент выдал официальное задание, которое собственно описывало Е-240, и летом 1939 года начались работы над опытными самолетами. Два первых Ar 240 V1 и V2 представляли собой фактически летающие аэродинамические модели. На самолетах еще не было герметичных кабин и гидравлической системы управления дистанционными установками. Правда, на последнем самолете было установлено наступательное вооружение: две 20-мм пушки MG151 и по 7,9 мм пулемету в корне крыла. Гидравлическая система FA-13 для турелей, созданная "Арадо" в кооперации с ДФЛ (DVL), тем временем проходила испытания на "Мессершмитте" Вf 162 V3 вместо неработоспособной FA-4 фирмы ЛГВ (LGW) и показала себя вполне удовлетворительно. Площадь крыла Ar 240 была фактически аналогичной Bf 110 - 38,4 м2. что при весе машины в 8000 кг, давало рекордную нагрузку на крыло - в 300 кг/м2. Для сохранения взлетно-посадочных характеристик "Арадо" использовала закрылки Фаулера, кинематически связанные с элеронами (так называемые "подвижные элероны"). Всю переднюю кромку консолей от мотогондол занимал щелевой предкрылок. Крыло имело сравнительно узкий профиль, да еще с максимальной толщиной на 40% хорды - позже это оказалось одним из недостатков самолета. Узкое крыло не позволяло установить на нем воздушные тормоза (самолет планировалось применять и в качестве пикировщика). В результате воздушный тормоз был установлен в хвостовой части - для этого использовался хвостовой кок, раскрывающийся на манер зонтика.

31 марта 1939 г состоялась макетная комиссия, но с началом войны - 1 сентября - было решено прекратить работы над всеми самолетами, не успевшими начать летные испытания, включая и Ar 240. Работы возобновились только в конце 1939 г. Первый полет Ar 240 V1 состоялся 30 апреля 1940 г, а через три месяца за ним последовал и второй Ar 240 V2. С первого же полета стало ясно, что новый "охотник" неустойчив по всем трем осям! Если учесть, что создатель самолета Козин считался в "третьем рейхе" главным специалистом по управляемости самолетов, конфуз был полный... Отказ от соосных винтов сразу сделал Ar 240 неустойчивым, и, казалось бы, удачное решение с туннельными коками сыграло тут не последнюю роль, так как такие коки обладали большей массой и еще больше увеличивали реактивный момент винтов. Большая вращающаяся масса далеко перед центром массы самолета сделала его неустойчивым в продольном и поперечном управлении. К тому же длинные, узкие элероны показали свою неэффективность. Продувки в аэродинамической трубе показали, что виноват еще и тонкий профиль крыла. Переднюю кромку пришлось утолщить специальными наделками. В отличие от проблем с Me 210, на Ar 240 не пришлось даже переделывать оперения. К осени 1940 г. доработанные опытные машины были отправлены в испытательный центр люфтваффе в г. Рехлин.

,,,Но тут на самолет "обрушилась" победа вермахта на Западе. В руководстве "Арадо" возникли настроения мирного времени, еще хуже - они коснулись смежников. Серьезно рассматривался вопрос о переходе с военной на мирную продукцию. Хотя Геринг специальных приказом еще 9 февраля 1940 г. приказал прекратить все работы, рассчитанные на окончания после войны, реально этот приказ никакими действиями не подкреплялся. Попытки Козина сдвинуть работы по Ar 240 с мертвой точки упирались в глухую стену непонимания.

К тому времени, в результате воздушной "битвы за Англию", уже стала очевидна несостоятельность Bf 110 в роли "охотника". От новых машин срочно потребовали улучшить обзор пилоту, особенно вперед и вниз, установить гермокабины и более мощное оборонительное вооружение. В результате на следующем опытном Ar 240 V3 (KK+CD) были внесены изменения в конструкцию. Самолет проектировался как пикирующий бомбардировщик и разведчик. Герметичная кабина была сдвинута вперед до самого носа, а для сохранения центровки хвост нового самолета был удлинен на 1,2 м вставкой секции фюзеляжа. Размах крыла также пришлось увеличить на 2 с лишним метра. Хвостовой воздушный тормоз был снят. Был установлен дополнительный киль. Предкрылки также были сняты (в основном для избежания их обледенения). Как и у предшественников, двигательная установка Ar 240 V3 состояла из пары DB 601A мощностью 1075 л.с. на взлете. Самолет был, наконец, оснащен гидравлической системой управлении огнем FA-13. В верхней и нижней установках было установлено по паре 7,9-мм пулеметов. Вооружение в носовой части - по образцу Ar 240 V2. Все эти доработки задержали готовность V3 до конца весны 1941 г., когда летные испытания выявили некоторое, но недостаточное улучшение управляемости. Вновь потребовались переделки, установка новых элеронов. В конце лета Ar 240 V3 поступил на войсковые испытания в группу дальней разведки. Система FA-13, хорошо действовавшая на испытаниях, в полевых условиях работала плохо и была снята вместе с наступательным вооружением. Вместо них была установлена пара фотокамер Rb 50/30, а также система форсирования впрыском закиси азота GM-1. Полковник Кнемейер из состава разведгруппы выполнил на этом самолете несколько разведывательных полетов над Британией. Высокая скорость и большая высота полета позволили избежать противодействие истребителей.

Арадо Ar 240V3

Тем временем "Арадо" закончила четвертый Ar 240 V4. Для производства установочной серии Ar 240А-0 была выбрана фирма "АГО флюгцойгверке" в Ошерслебене. Началась заготовка металла. Ar 240 V4 предназначался на роль пикировщика и разведчика. Вооружение предыдущего варианта было сохранено, а под фюзеляжем были установлены подвески на восемь 50-кг авиабомб. Вновь был установлен воздушный тормоз, увеличивший длину самолета с 12,4 до 13 м. Двигатели были установлены DB 603A мощностью на взлете 1750 л.с. Перед завершением испытаний на бомбометание с пикирования было решено, что разведчик сейчас более необходим, чем пикировщик. В результате первые предсерийные Ar 240А-01 и -02 (GL+QA и QB), имевшие еще и обозначение V5 и V6, были закончены в варианте разведчиков.

Ar240 A-01 и -02 полетели в октябре 1942 г. Их аэродинамика была также доработана, что улучшило управляемость, все еще далекую от идеала. Хотя размах и форма крыла не изменились, оно фактически было сконструировано заново. Профиль крыла стал близким к ламинарному. Как следствие, характеристики самолета несоизмеримо улучшились. От воздушного тормоза окончательно отказались. Двигатели стали DB 601E мощностью 1175 л.с. на взлете. Наступательное вооружение было сокращено до пары 7,9-мм пулеметов. Но система вооружения FA-13 со спаренными пулеметами MG81Z была сохранена. Два члена экипажа сидели спина к спине в герметичной кабине с остеклением из двойных стекол, герметизированных надувными резиновыми шлангами. Восемь топливных баков вмещали 2300 л топлива и могли быть дополнены подвесным баком на 600 л. Автоматические камеры Rb50/30 монтировались в задней части двигательных гондол. К этому времени взлетный вес возрос до 9460 кг, а нагрузка на крыло составляла не меньше 300 кг/м2 при площади крыла 30 м2.

Еще три Аг 234-А-0 были закопчены и облетаны на АГО к октябрю 1942 г. Первый из них A-03 был первоначально оснащен двигателями DB601E, но позже был переоснащен на BMW801TJ - 14-цилиндровые, радиальные, воздушного охлаждения, с турбонаддувом, мощностью на взлете 1880 л.с. и 1520 л.с. на высоте 10800 м. Ar 240А-04 и -05 (или A-0/U1 и U2), выполненные без вооружения, имели двигатели DB603A. АГО к декабрю 1942 г уже заготовила 80 % узлов и деталей на заводе в Ошерслебене для 40 первых серийных Ar 240А, но Эрхард Мильх приостановил программу.

Несмотря на прекращение производства, выпущенные самолеты быстро были переданы в боевые части. Так, два Ar 240 в декабре 1942 г. провели разведку "сталинградского котла", в который попала 6-я армия Паулюса. Ar 240А-01 и -02 были поставлены в 5-ю истребительную эскадру, которая располагалась на севере Финляндии у Петсамо. Самолеты "Арадо" вели разведку мурманской железной дороги. Другой Ar 240 с февраля 1943 г. действовал вместе с Ju88 из 3.(F)/100 в составе воздушного командовании "Остланд", а с июля 1943 г. в составе воздушного командования "Дон". В июне 1943 г. l.(F)/100 также использовала Ar 240 в составе 6-го воздушного флота. Летом 1943 г. Ar 240А-02 был передан из JG-5 в 2.(F)/122 в Фразиноне, на юго-востоке от Рима. После нескольких испытательных полетов самолет совершил первый разведывательный вылет. Вскоре эта часть получила из состава 1.(F) /123 в Перджиа Ar 240А-04 (A-0/U1, но он не использовался из-за проблем с двигателями DB 603А. После их ремонта самолет был возвращен в Германию.

Этот самолет вместе с Ar240A-05 (A-0/U2) и Аг240А-03 использовался на южном секторе Восточного фронта в 10-м полку дальней разведки и в составе 1-й эскадрильи Aufkl. Gr.Ob.d.L

Ar 240 V7 и V8, которые успели завершить до приговора Мильха в октябре и декабре 1942 г, являлись прототипами разведчика Ar 240В-1. Они еще также известны под обозначениями Ar 240В-01 и В-02. Самолеты имели такую же конструкцию, как и у Ar 240А-0. Двигатели были DB-605АМ мощностью 1475 л. с. на взлете. С использова- (разрыв текста, прим. ВВС)

Арадо Ar 240 V3

управляемостью и некоторыми другими проблемами, которые к моменту прекращения программы а конце 1942 г. все еще оставались нерешенными.

Тактико-технические характеристики Ar 240А-1 (Ar 240В-0)

Тип: двухместный дальний разведчик.

Двигатели: два "Даймлер-Бенц" DB-601E (605AM) водяного охлаждения, мощностью 1175 (1475) л. с. на взлете.

Вооружение (планируемое): два неподвижных 7,9-мм пулемета вперед и по два 7,9-мм пулемета MG81 в верхней и нижней дистанционно управляемых установках (плюс еще одна неподвижная 20-мм пушка MG151 назад на Ar 240В-02).

Максимальная скорость: 615(630) км/ч на высоте 6000 (6000) м.

(разрыв текста, прим. ВВС) полнительной секции сразу за кабиной и новой хвостовой частью фюзеляжа. Центроплан был расширен так, что двигательные гондолы отстояли дальше от фюзеляжа. Был увеличен и размах консолей, стабилизатора и удлинены двигательные гондолы. Двигатели были оснащены системой GM1. Предполагалось, что в серии будут ставиться двигатели DB 627, которые отличались от DB 603G двухскоростным нагнетателем и последующим охладителем, развивая мощность до 2000 л.с. на взлете. Подразумевалось, что главной задачей самолета станет роль истребителя-бомбардировщика. Вооружение Ar 440 состояло из двух 30-мм пушек МК 108 в корневой части крыльев, двух 20-мм пушек MG 151 в носовой части фюзеляжа. Оборонительное вооружение состояло из спарок 13-мм пулеметов MG 131 в верхней и нижней управляемых дистанционно установках и одной 20-мм пушки

Тип: двухместный тяжелый истребитель-бомбардировщик.

Двигатели: два "Даймлер-Бенц" DB603G - 12-цилиндровые, водяного охлаждения, мощностью 1900 л.с. на взлете и 1560 л.с. на высоте 7380 м.

Вооружение: дне 30-мм пушки MK108 и две 20-мм пушки MG151 вперед и по два 13-мм пулемета MG131 в верхней и нижней дистанционно управляемых установках, плюс одна неподвижная 20-мм пушка MG151 назад; до 1000 кг бомб.

Максимальная скорость: 696 км/ч на высоте 8300 м и 747 км/ч на высоте 11200 м с использованием GM1.

Дальность полета: 2700 км с двумя подвесными 670-л баками.

Вес: пустого - 9200 кг; взлетный - 12210 кг.

Размеры: размах крыла - 16,3 м: длина - 14,3 м; высота - 4 м; площадь крыла - 34 м2.

Арадо Ar 240A (Северная Финляндия, весна 1943 г.)

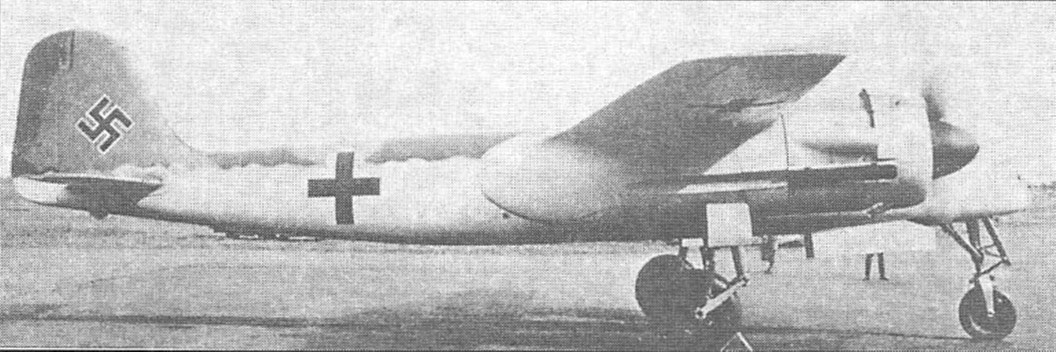

Истребитель-перехватчик Мицубиси Ки.46 III КАИ, 1945 г

Тяжелый истребитель Фокке-Вульф Та 154А-4 (март- апрель 1945 г.)

На 1,3 и 4 страницах обложки рисунки С. Ершова