Константин КУЗНЕЦОВ

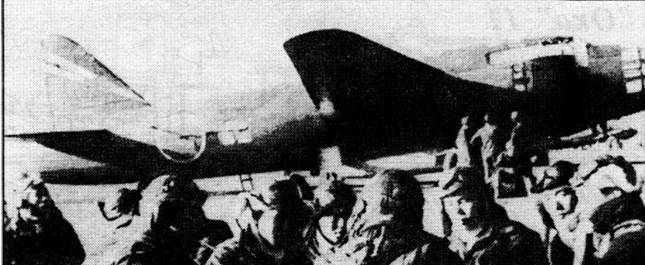

Самолет-снаряд "Ока" II, захваченный американскими войсками на о. Окинава

При разработке управляемого оружия главной проблемой является создание системы управления. В этом плане, во время войны, Япония сильно отставала от США, а тем более от Германии. Зато в Японии был несокрушимый самурайский дух и кодекс чести воина, который предписывал с радостью умереть за императора, что нашло свое отражение в действиях камикадзе.

Японская промышленность не успевала производить нужное количество "настоящих" самолетов, поэтому для действий смертников нужен был простой, надежный и дешевый одноразовый самолет-снаряд, который можно было бы выпускать из недефицитных материалов с помощью неквалифицированной рабочей силы.

Из нескольких поступивших предложений был одобрен проект подпоручика Митсуо Охта, который совместно со специалистами авиационного института при Токийском императорском университете разработал эскизный проект, который в дальнейшем реализовывался в Авиационном морском арсенале в г. Йокосука. Так возник необычный самолет-снаряд, с "системой самонаведения", основанной на применении пилота-смертника. Новый самолет получил название "Морской специальный штурмовой самолет "Ока" (MXY7) - модель 11 "Цветок вишни" и предназначался для борьбы с кораблями противника. В район атаки он должен доставляться на борту самолета-носителя, затем отцепляться и выполнив самостоятельный полет и выбор цели, атаковать ее в пикировании.

Конструкция самолета-снаряда была до предела упрощена и делилась на 6 агрегатов: фюзеляж, крылья, хвостовое оперение с силовой установкой и боевая часть с обтекателем.

ФЮЗЕЛЯЖ состоял из трех частей. Передняя часть, выполненная из дюралевой обшивки и шпангоутов, закрывала собой боевую часть. В средней части фюзеляжа располагались крепления крыла, боевой части, петля для подвески к самолету-носителю, а также кабина пилота. В кабине устанавливались кресло пилота, два броневых листа толщиной 6 мм, защищающих летчика сзади и снизу. Под креслом находился баллон с кислородом для полета на большой высоте, органы управления (ручка и педали) и приборная доска. Комплект приборов был минимален и состоял из указателя скорости с диапазоном 160… 1000 км/ч, высотомера, компаса и указателя угла тангажа с диапазоном от + 5° до -25° (по нему выдерживался наивыгоднейший угол планирования для достижения максимальной дальности). На приборной доске располагались также рукоятка для взведения взрывателей и пятипозиционный электропереключатель с помощью которого запускались ракетные ускорители, подвешенные под крылом, и основные ракетные двигатели. Простой рамочный прицел находился вне кабины перед лобовым стеклом.

Пока самолет-снаряд был подвешен к бомбардировщику, обеспечивалась телефонная связь между ними, и в кабину "Оки" подавался кислород с борта носителя. В хвостовой части фюзеляжа находилась силовая установка. Первоначально предполагалось использовать жидкостно-реактивный двигатель, чтобы достичь максимальной дальности, однако из-за отсутствия собственной подходящей конструкции и из-за сложностей в освоении германских достижений в этой области, остановились на связке из трех твердотопливных двигателей Тип 4-1 модель 20 с общей тягой около 7,85 кН (800 кг), которая развивалась в течение 8-10 секунд. Длина двигателя составляла 1,98 м, диаметр 327 мм, вес - 120 кг. Два таких же двигателя (только с отклоненными соплами) могли подвешиваться под крыльями.

КРЫЛО было цельнодеревянной конструкции и имело два лонжерона и фанерную обшивку. На крыле устанавливались элероны с противофлаттерными грузами. На левой консоли крепилась трубка ПВД.

ХВОСТОВОЕ ОПЕРЕНИЕ было также цельнодеревянным и состояло из стабилизатора и двух килей. Рули высоты и поворота также снабжались весовыми компенсаторами.

БОЕВАЯ ЧАСТЬ весом 1200 кг представляла собой стальную конструкцию, содержащую 450 кг тринитроанизола и крепящуюся 4 болтами к раме фюзеляжа. Вес боевой част был выбран с таким расчетом, чтобы с одного попадания вывести из строя корабль любого класса. БЧ снабжалась четырьмя инерционными взрывателями и одним взрывателем в передней части - он выступал из обтекателя. Взрыватели ставились на предохранители, а после отделения от носителя они приводились в боевое состояние пилотом-смертником.

ШАССИ для боевого варианта не предусматривалось, а во время испытаний использовались посадочная лыжа и предохранительные дуги на крыльях.

Носителем для модели 11 служил специально оборудованный бомбардировщик G4M2e модель 24J (Betty). Так как стартовый вес снаряда модель 11 достигал 2140 кг, а проектная грузоподъемность Бетти = 1000 кг, то доработки бомбардировщика сводились к максимальному облегчению самолета - снималось все "лишнее" оборудование и даже уменьшался запас топлива. Створки бомбоотсека демонтировались, а сам он удлинялся, чтобы вместить в себя фюзеляж снаряда. В результате самолет-носитель имел длинную взлетную дистанцию и плохие маневренность и управляемость, за что дорого пришлось заплатить в боевых условиях.

Первый полет без включения двигателей был осуществлен 23 октября 1944 года на аэродроме в Сагами, а первый "моторный" полет - месяц спустя на аэродроме в Касима. В процессе испытаний самолет показал скорость "под двигателем" в горизонтальном полете на высоте 3500 м - 648 км/ч, а на планировании - 462 км/ч, что значительно меньше чем планировалось (800-900 км/ч "под двигателем"). Доводить снаряд не стали (главное - он показал способность летать) и сразу же запустили в серийное производство. Производство агрегатов распределили между многими субподрядчиками, а окончательная сборка производилась на заводах Кугихо в Йокосуке. После проверок самолеты разбирались и упакованными в ящики отправляли на фронт. Всего было произведено 755 штук снарядов "Ока" модель 11.

Камикадзе перед вылетом. Под фюзеляжем G4M2 на заднем плане - "Ока" 11

G4M2 с "Ока" в прицеле американского истребителя "Хеллкэт"

Тактика применения предполагалась следующей: на дальности 40 …80 км от цели, с высоты от 6000 до 8250 м и скорости 280…325 км/ч производился сброс снаряда, который на наивыгоднейшем угле планировал к намеченной цели. На середине траектории пилот включал двигатели и скорость должна была возрасти до 900 км/ч - при этом снаряд становился неуязвимым для огня ПВО. На дальности порядка 5 км от цели пилот переходил в пикирование под углом до 50° и поражал цель.

Жизнь внесла свои коррективы в эти планы. Во-первых, дальность полета и скорость оказались меньшими, чем предполагалось, во-вторых, оказалось труднее отыскать и поразить цель, в-третьих, самолету-носителю было трудно выйти на рубеж атаки. Кроме того, время оставшееся на прицеливание оказалось мало, что требовало от пилота хороших навыков в пилотировании.

В результате этих соображений атаку кораблей старались производить на дальности прямой видимости, т.е. порядка 20 км. После сброса пилот сразу запускал двигатели и шел на цель. Перед запуском снаряда самолет-носитель должен был лететь на постоянной высоте и неизменным курсом, причем на небольшой скорости. Это был самый удобный момент для американских истребителей для перехвата неповоротливых бомбардировщиков. Потери были большими.

Первое боевое применение "Ока" модель 11 произошло во время боев за Окинаву. Ранним утром 21 марта 1945 года японский разведчик обнаружил к югу от Киусиу три американских авианосца, предположительно поврежденных в предыдущих боях . В этой ситуации японское командование решило использовать новое оружие. Для атаки снарядили 18 самолетов Бетти, несших 16 снарядов "Ока", а остальные два - обычные бомбы. Эскорт состоял из 30 истребителей прикрытия. На подходе к цели в 14-00 авиагруппа была атакована 50 палубными истребителями "Хэлкэт". В воздушном бою были сбиты все бомбардировщики, которые даже не пытались запустить свои снаряды, и 15 истребителей эскорта. Таким образом первая атака закончилась полным провалом.

Следующая атака произошла 1 апреля. В этот день с базы Каноуа стартовало три бомбардировщика с подвешенными снарядами "Ока" в сопровождении трех истребителей "Зеро". На этот раз пришел первый успех - удалось повредить американский линкор "Уэст Вирджиния", а также транспорт "Альпине". Японцы объявили о повреждении еще одного транспорта, однако американцы этого не подтвердили. На базу вернулся только один самолет-носитель. Следующий раз 9 носителей со снарядами "Ока" , в сочетании с другими 80 самолетами-камикадзе и со 100 истребителями прикрытия атаковали американские корабли 12 апреля. После завершения операции японцы объявили о потоплении трех линкоров, однако после войны выяснилось, что снарядами "Ока" модель 11 были поражены эсминец "Маннерт Л. Абаль", который затонул и эсминец "Стенли", который был поврежден, но остался на плаву.

14 апреля была предпринята атака с использованием 7 снарядов "Ока", однако она не достигла больших успехов. Был поврежден только эсминец "Сиглсби", однако не ясно - это результат попадания "Оки" или другого самолета-камикадзе.

Снаряды "Ока" были также использованы 16 апреля в количестве 6 машин, причем было объявлено о потоплении одного линкора.

В последующих атаках 28 апреля, 4 мая, 11 мая и 22 июня было использовано соответственно 4, 7, 4 и 6 снарядов "Ока", по японским данным потери флота США составили авианосец, линкор и крейсер.

Во время боев за Окинаву на этот остров было доставлено порядка 300 снарядов "Ока" модель 11, однако в боевой полет удалось запустить только малую их часть - остальные снаряды погибли на земле под бомбежками американцев. Первое применение снарядов "Ока" планировалось раньше - на Филиппинах, и только потопление авианосца "Синано", который должен был доставить туда 50 снарядов "Ока", предотвратило их массовые атаки в тех боях. После знакомства с действиями снарядов "Ока" модель 11 американцы дали ему условное наименование, тоже японское, Бака, что можно перевести как "сумасшедший" или "придурок". Американская авиация полностью господствовала в небе на завершающем этапе войны, поэтому даже такое экзотическое оружие как "Ока" не смогла склонить чашу весов в сторону Японии.

Три твердотопливных реактивных двигателя в хвостовой части "Ока" 11

| Основные технические данные самолета-снаряда "Ока" модель11 | |

|

Размах крыла, м |

5,12 |

|

Длина, м |

6,066 |

|

Высота, м |

1,15 |

|

Площадь крыла, м2 |

6,00 |

|

Максимальная стартовая масса, кг |

2140 |

|

Вес боевой части, кг |

1200 |

|

Максимальная скорость, км/ч |

648 |

|

на высоте, м |

3500 |

|

Скорость планирования, км/ч |

462 |

|

Потолок, м |

8250 |

|

Дальность, км |

37 |

|

Силовая установка: |

3 твердотопливных двигателя Тип 4-1 модель 20, с общей тягой 7,85 кН (800 кг), возможна подвеска под крыльями 2 двигателей Тип 4-1 модель 20, с общей тягой 5,3 кН (540 кг). |

|

ОКРАСКА: |

Подавляющая часть самолетов имела цвет натурального дюраля, деревянные части окрашивались в серебристый цвет. Эти самолеты не несли опознавательных знаков (в большинстве случаев). Только впереди фюзеляжа наносился стилизованный белый цветок хризантемы с красной окантовкой и черный порядковый номер. Выступающая часть взрывателя имела красный цвет. |

Боевое использование снаряда "Ока" модель 11 было не очень удачным, что объясняется большой зависимостью от носителя и малой дальностью полета. Чтобы решить эту проблему нужен был двигатель, работающий более продолжительное время для обеспечения большей дальности полета. Решили использовать комбинированную мотореактивную установку, которая развивала тягу 1,96 кН (200 кг).

"Ока" 22 в цехе завода

Проектирование нового самолета-снаряда, который получил обозначение "Ока", модель 22, проводилось из условия его размещения на специально оборудованном самолете-носителе, которым служил скоростной бомбардировщик P1Y "Гинга" модель 13. Исходя из этого у модели 22 пришлось сократить размах крыльев и вес боевой части. В остальном конструкция модели 22, (кроме силовой установки) была аналогична конструкции модели 11.

Компоновка снаряда "Ока" модель 22

ФЮЗЕЛЯЖ полумонококовой конструкции из дюраля состоял из трех частей. В передней размещалась боевая часть, в средней - топливные баки объемом 290 л, аккумуляторная батарея и кабина пилота. На приборной доске размещались те же приборы , что и у модели 11, кроме указателя угла тангажа. Были добавлены выключатели для запуска мотореактивной установки, а кислородный баллон находился на левом борту фюзеляжа кабины. В хвостовой части фюзеляжа располагалась силовая установка и два воздухозаборника.

КРЫЛО было цельнодеревянной конструкции с размахом 4,12 м, а в остальном аналогичное модели 11.

ХВОСТОВОЕ ОПЕРЕНИЕ так же было аналогичным по конструкции с моделью 11.

БОЕВАЯ ЧАСТЬ весом 600 кг имела стальную конструкцию и снабжалась четырьмя инерционными взрывателями, которые взводил пилот после старта.

ШАССИ на боевом варианте не предусматривалось, а при испытательных полетах модель 22 снабжалась посадочной лыжей, предохранительным костылем на хвосте фюзеляжа и дугами на концах крыльев.

СИЛОВАЯ УСТАНОВКА была комбинированной и состояла из четырехцилиндрового поршневого двигателя воздушного охлаждения фирмы Хитачи GK4A Хатсуказэ 11 (на 11-11), мощностью 110 л.с., который приводил во вращение центробежный компрессор реактивного двигателя Tsu 11. Силовая установка обеспечивала тягу 1,96 кН (200 кг), топливом для обоих двигателей служил бензин, который хранился в баках емкостью 290 л. Кроме того под фюзеляжем была возможность установить два твердотопливных ракетных двигателя Тип 4-1 модель 20 с общей тягой 5,3 кН (540 кг), которая развивалась в течение 8-10 секунд. Воздух для работы двигателей и их охлаждения подавался от двух воздухозаборников, расположенных по бортам фюзеляжа. Выхлопные патрубки от поршневого мотора выводились вниз, а сопло реактивного двигателя - назад. Причем между соплом и обшивкой фюзеляжа был кольцевой зазор, который обеспечивал проход части воздуха для охлаждения камеры сгорания и сопла. Деревянные части стабилизатора в районе двигателя защищались металлической пластиной и асбестом. По расчетам, данная силовая установка должна была обеспечить крейсерскую скорость 427 км/ч и дальность полета 160 км.

Если бы дело дошло до боевого применения "Ока" модель 22, потребовалось бы решить проблемы с обязательной предварительной разведкой цели, кроме того, от пилота-смертника потребовались бы не только навыки в пилотировании, но и умении ориентироваться над морем, самостоятельно находить цель и при этом уклоняться от атак вражеских истребителей (ведь крейсерская скорость была значительно меньше, чем у американских истребителей). Т.е., для последнего полета требовался обученный, полноценный летчик, а их у Японии в конце войны катастрофически не хватало.

Всего "Ока" модель 22 выполнила только два испытательных полета и оба закончились катастрофами. Первый полет был произведен в феврале 1945 года. После отделения от носителя испытатель включил пороховые двигатели. При этом от толчка тяги и большого ускорения пилот потерял сознание. (Возможно ударился головой о конструкцию кабины). Самолет-снаряд перешел в полет с набором высоты, а после окончания работы РДТТ начал пикировать и разбился о землю.

Следующий полет был выполнен только 12 августа 1945 года. На этот раз предполагалось запустить основную силовую установку. В момент отцепки испытатель, по ошибке, включил вспомогательные ракетные двигатели, а так как вектор тяги у них имеет вертикальную составляющую (сопла отклонены вниз), то самолет-снаряд подбросило вверх, что привело к столкновению с самолетом-носителем P1Y "Гинга". В результате столкновения отвалилось деревянное хвостовое оперение и "Ока" модель 22 беспорядочно кувыркаясь упала на землю. Через три дня боевые действия прекратились и работы над моделью 22 стали никому не нужны.

Всего было выпущено 35 полностью укомплектованных снарядов модель 22 и 15 планеров к ним, а вообще их предполагалось производить до 200 шт. в месяц.

Основные технические данные самолета-снаряда Ока модель 22

|

Размах крыла, м |

4,12 |

|

Длина, м |

6,88 |

|

Высота, м |

1,16 |

|

Площадь крыла, м2 |

4,0 |

|

Максимальный стартовая масса, кг |

1600 |

|

Вес боевой части, кг |

600 |

|

Максимальная скорость, км/ч |

514 |

|

на высоте, м |

4000 |

|

Крейсерская скорость, км/ч |

427 |

|

на высоте, м |

4000 |

|

Потолок, м |

8500 |

|

Дальность полета, км |

160 |

|

ОКРАСКА |

модели 22 была типовой, как у самолетов морской авиации: верхняя часть фюзеляжа и крыльев, а также боковые поверхности фюзеляжа имели темно-зеленую окраску, а нижние поверхности были светло-серыми. Опознавательные знаки располагались на обеих сторонах фюзеляжа за кабиной, перед воздухозаборниками. Некоторые экземпляры были окрашены в серебристый цвет с опознавательными знаками с белой обводкой. На носу фюзеляжа наносилось стилизованное изображение цветка хризантемы с белой окантовкой. Сопло двигателя и выхлопные патрубки имели цвет ржавого металла. |