Михаил Маслов

Появление этого самолета не предварялось какими-то значительными теоретическими изысканиями либо сомнениями. Основной задачей при его создании стал выбор оптимальных размеров и летных характеристик в соответствии с располагаемыми возможностями. Необходимость его появления, как самолета с более высокими характеристиками, чем серийно выпускаемый Р-1, во второй половине 20-х годов была очевидной. Класс одномоторного самолета-разведчика, способного выполнять функции легкого бомбардировщика и штурмовика, был в тот период наиболее распространенным; самолеты этого типа являлись основой как советских, так и зарубежных ВВС. В 1929 г. разведчики составляли 82% от общего числа самолетов в советской боевой авиации. Новый разведчик, получивший обозначение Р-5, появился на аэродромах уже в начале 30-х годов, когда это соотношение начало изменяться в пользу специализированных военных аппаратов. Поэтому Р-5 стал поистине "рабочей, лошадью" авиации, выполняя функции боевого, транспортного, пассажирского самолета.

Летать на нем было несложно, - пилоты утверждали, что пилотировать Р-5 было настолько же просто, насколько сложно было управлять его предшественником Р-1. Все, кто на нем летал, вспоминали Р-5 как надежного, прочного и неприхотливого друга.

До 1937 г. в русских лесах нашлось достаточно дерева, чтобы построить около 6000 таких самолетов. Все эти тысячи достойно исполнили роль, отведенную им в истории - перевозили, спасали и разведывали. Пришлось Р-5 и повоевать - в Китае, Испании, Монголии. Им довелось участвовать и в боевых действиях в 1941 году, когда фашистская Германия решила наводить свои порядки в Советской России. Как мог, старичок пособил всем другим видам вооруженных сил свернуть шею супостату. После войны Р-5 встречался редко, к концу сороковых годов он стал экзотикой даже на окраинах нашей страны.

Первым самолетом, принятым к массовой постройке в послереволюционной России, стал разведчик Р-1, скопированный с трофейного английского DH-9. Начиная с 1924 года, в возрождаемой авиапромышленности начинаются работы по модернизации Р-1 с последующей заменой его отечественными конструкциями. Над решением этой задачи работали две организации: московский авиазавод №1 (бывший Дукс) и Центральный Аэрогидродинамический институт (ЦАГИ). В конструкторском бюро авиазавода №1 были разработаны новые разведчики Р-II Крылова и P-III Шишмарева. Эти аппараты преимуществ перед Р-1 не показали, поэтому развития не получили. Цаговский разведчик также Р-3 не превосходил Р-1 по своим летным данным, однако, будучи сделанным из металла, представлял собой неплохой образец для отработки технологии постройки цельнометаллических машин. Благодаря этому обстоятельству, Р-3, начиная с 1927 года в небольших количествах строился серийно на авиазаводе в Филях.

В 1926 году была предпринята попытка коренной модернизации Р-1. Несколько изменили обводы, повысили прочность отдельных участков планера, провели мероприятия, улучшающие техническое обслуживание самолета, а управление сделали более мягким. Самолет получил обозначение Р-4, однако, внесенные новшества перетяжелили аппарат, и на вооружение он не принимался.

В том же 1926 году организационные изменения коснулись самой структуры советской самолетостроительной отрасли. Создание в 1925 году Государственного треста авиапромышленности (Авиатреста), призванного к консолидации отрасли, наконец, начало давать свои плоды. В сентябре 1926 года было организовано Центральное конструкторское бюро (ЦКБ) Авиатреста, включившее в себя опытные отделы: сухопутного и морского самолетостроения. Заведующим первым отделом был назначен Николай Поликарпов, вторым - Дмитрий Григорович. В конце 1926 года отдел сухопутного самолетостроения (ОСС) получил задание Авиатреста спроектировать новый армейский самолет-разведчик, который должен был называться Р-5.

Разведчик Р-5

Первоначально самолет планировалось оснастить разрабатываемым отечественным двигателем М-13, однако доводка двигателя затягивалась, что, в свою очередь, не позволяло заказчику окончательно определиться с техническими требованиями. В конечном итоге в начале 1927 года было принято решение о покупке лицензии на производство немецкого авиадвигателя BMW-6, под который и начали проектирование самолета.

Эскизный проект Р-5 в ОСС ЦКБ начали разрабатывать в апреле 1927 года. Поликарповым было предложено два варианта - биплан и полутораплан, каждый из которых обладал своими достоинствами. После ряда обсуждений лучшей была признана схема полутораплана; 29 июня эту схему утвердил техсовет, а несколько позже, 7 июля, с ней согласился и Научный комитет управления ВВС. В конце лета был построен деревянный макет, который окончательно, со всеми изменениями, был утвержден 30 августа. Спустя несколько дней началась разработка предварительного проекта и практически одновременно - изготовление рабочих чертежей.

В производстве Р-5 не ожидалось сложностей, предполагалось использовать освоенные приемы и технологии. Конструкция - из сосны и фанеры, в соединительных узлах мягкая сталь марки М. Обшивка крыльев и оперения - полотно, дюраль применялся ограниченно: стойки крыльев и капоты моторов.

В начале 1929 года первая опытная машина была готова. Впервые

поднял самолет в воздух, а затем провел .и заводские испытания известный летчик

Михаил Громов. Госиспытания Р-5 продолжил летчик Писаренко, в ходе которых еще

ряд пилотов совершили облет нового разведчика. Общее мнение испытателей было

следующим: "Самолет в пилотировании прост, вполне устойчив, очень летуч,

медленно теряет скорость при сбросе газа. Штопор возможен только при скорости 70

км/ч или при намеренном вводе, на скорости 80 км/ч устойчиво парашютирует.

Задувание в кабине пилота незначительно, возможен полет без очков"

. При нагрузке

860 кг Р-5 взлетал после стометрового разбега, а в воздухе легко выполнял

мертвые петли и перевороты. Вираж на километровой высоте разведчик выполнял за

16 секунд, что было вполне неплохо. Большим оказался пробег на посадке - 250-300

метров, однако, установка тормозных колес позволяла сократить длину пробега.

Испытания Р-5 закончились беспосадочным перелетом из Москвы в Севастополь, совершенным Виктором Писаренко совместно с заместителем начальника ВВС РККА Яковом Алкснисом. Вот как об этом совершенно не рядовом событии писал августовский журнал "Вестник Воздушного флота": "21 июля заместитель начальника Военно-воздушных сил РККА тов.Алкснис и старший летчик Научно-исследовательского института тов.Писаренко вылетели на самолете новой конструкции. Поднявшись с московского Центрального аэродрома в 2 часа 32 минуты утра, они совершили беспосадочный перелет до Севастополя, где и снизились в 8 часов утра". Интересно, что в этом перелете протяженностью 1500 км самолетом управлял не только Писаренко, но и Алкснис. Пришедший в авиацию из сухопутных войск в 1926 году, Алкснис спустя два года решил выучиться летать. Первым инструктором его стал Писаренко, который за неполных три месяца обучил своего четырехромбового начальника полетам: сначала на "Авро-504", а затем на Р-1. Продолжение обучения совпало с окончанием испытаний Р-5. Кстати, после перелета в Севастополь, Алкснис остался там на некоторое время, продолжив отработку летных навыков в Качинской летной школе. Спустя два года Яков Алкснис становится командующим всеми Воздушными Силами Советского Союза. На этом посту он много внимания уделял созданию новых, все более совершенных, самолетов. Однако симпатия к разведчику, столь памятному ему по перелету 1929 года, оставалась. Его Р-5 белоснежного цвета, на котором он совершал многочисленные вылазки в отдаленные гарнизоны, хорошо знали на многих аэродромах.

1930 год можно назвать годом наступления эпохи Р-5. В этом году были выпущены первые тридцать серийных машин. Поскольку освоение производства двигателей BMW-6 шло с определенными трудностями, эти самолеты оснащались "родными" немецкими двигателями. Вооружение самолетов состояло из курсового пулемета ПВ-1 с системой синхронизации ПУЛ-9, позаимствованной с Р-1, и спарки пулеметов ДА на турели ТУР-5 (часть разведчиков оборудовалась спарками "Льюис"). На подкрыльевых держателях Р-5 мог поднимать двенадцать двухпудовых (32 кг) бомб системы Орановского.

Летом 1930 года головная серия поступила на войсковые испытания - четыре Р-5 пришли в Харьковскую авиабригаду, несколько машин в 20-ю авиабригаду в Белоруссии. Новые разведчики испытали в полевых условиях на летних маневрах округов. Учебные бои с одним из основных истребителей И-3 показали, что последний по сравнению с Р-5 особых преимуществ не имеет. Проводились и другие испытания, в частности, опыты с "кошкой" - так назывался специальный опускаемый крючок, которым захватывали донесение с земли.

В том же 1930 году в числе первых тридцати машин были построены и пять самолетов, предназначенных для дальних перелетов. Эти Р-5 не имели специального военного оборудования, взамен устанавливались дополнительные топливные баки, при этом общий объем топлива составлял 1270 литров. В конце года дальние Р-5 предполагалось использовать в качестве воздушных танкеров для дозаправки в воздухе бомбовозов ТБ-1. При переливании из заправщика 1000 литров бензина время нахождения ТБ-1 в воздухе увеличивалось на 4 часа.

Дальним разведчикам довелось участвовать в знаменитом "Большом восточном перелете". 4 сентября 1930 года звено Р-5 в составе трех самолетов вылетело по маршруту Москва - Севастополь - Анкара - Тбилиси - Тегеран - Термез - Кабул - Ташкент - Оренбург - Москва. Возглавил тройку Феликс Инганиус с Иваном Спириным. Два других самолета пилотировали летчики Федор Широкий и Яков Шестель. Вторыми членами экипажей последних были инженер Александр Мезинов и журналист Михаил Кольцов, известный тогда пропагандист авиаспорта. Целью перелета была не только проверка всех возможностей Р-5, но и демонстрация достижений советской авиапромышленности возможным покупателям самолетов в Турции, Персии (Иране) и Афганистане. Перелет протяженностью 10500 км прошел благополучно; 18 сентября вся тройка приземлилась в Москве. Его участники стали одними из первых кавалеров только что учрежденного тогда ордена Красной Звезды. "Восточная" эпопея Р-5 на этом не закончилась. В конце 1930 года звено "новоиспеченных" авиазаводом боевых разведчиков вновь отправилось в Тегеран, где приняло участие в конкурсе с однотипными французскими, голландскими и английскими самолетами. Победа советского разведчика Р-5, - а именно он был признан лучшим, - стала заметным фактом в его биографии.

В 1931 году московский авиазавод имени Авиахима заканчивал производство истребителя И-3 и начинал освоение истребителей И-5 и И-7, основным же самолетом, который строил завод в то время, стал разведчик Р-5.

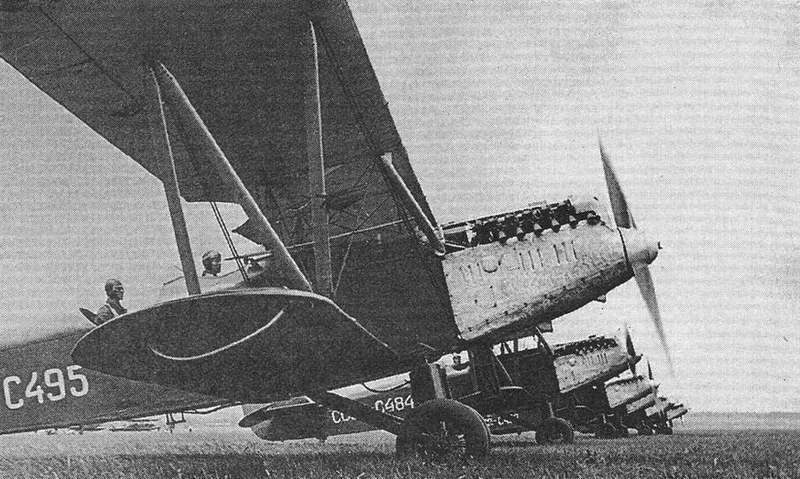

Р-5 в одном строю со "старичками" Р-1

Р-5 (штурмовик) с установкой четырех пулеметов ПВ-1 в обтекателях на верхней поверхности нижних крыльев

Р-5а на службе Главсевморпути в 30-х годах

22 мая 1931 года в комиссию обороны СССР поступил проект предложений по перевооружению авиации в текущем году, разработанный под руководством Алксниса по требованию начальника ВВС Павла Баранова. Самолет Р-5 в новом плане занимал главенствующее место. Предполагалось создать 12 легкобомбардировочных эскадрилий (эскадрилья тогда состояла из трех отрядов общей численностью порядка 30 самолетов), 9 разведывательных эскадрилий и 4 корпусных отряда вооруженных самолетами Р-5. В значительной степени этот план удалось реализовать - общее количество построенных в 1931 году поликарповских разведчиков составило 336 единиц.

Самолеты выпускались серями по 50 штук. В мае были готовы

первые две серии. Сдача машин происходила следующим образом. Приемщик выбирал

приглянувшийся ему самолет из готовой серии, который подвергался взвешиванию и

определению центровки, после чего все машины серии испытывались в воздухе.

Основными летчиками-сдатчиками в тот период были Александр Жуков и А.Н. Екатов,

поработать им в то лето 1931 года пришлось, что называется, "не разгибаясь". Вот

основные данные, полученные испытателями при приемке 2-й серии

(Р-5 с №4584-№4633):

Вес пустого 1976,5 кг - центровка 19,9%;

Полетный вес - 2885 кг (в варианте разведчика) - центровка

31,5%;

Полетный вес - 3084 кг (в варианте бомбардировщика) -

центровка 37,5%.

Максимальная скорость

Н= 10 м 218 км/ч

Н= 1000 м 210 км/ч

Н= 2000 м 195 км/ч

Н= 3000 м 178 км/ч

Н= 4000 м 160 км/ч

Н= 5000 м 150 км/ч

Н= 6000 м 145 км/ч

На высоту 5 км самолет забирался за 30,32 минуты, на 1 км забирался за 3,34 минуты. Для самолета в варианте разведчика левый вираж выполнялся за 14,5 сек., правый - за 16 секунд. В варианте бомбардировщика все виражи выполнялись за 16,5 секунд.

Все эти данные соответствовали самолетам Р-5, оснащенным двигателями М-17 мощностью 615 л. с. выпуска рыбинского авиамоторного завода №26 с воздушным винтом диаметром 3,35 метра. Самолеты, которые выпускалась с немецкими БМВ-6, мощностью 680 л.с., как правило, выполнялись особенно тщательно, соответственно и летные данные имели получше. В воинские части такие Р-5 выделялись поштучно и доставались обычно начальникам.

В 1932 году выпуск Р-5 еще более возрос; всего за год выпустили 884 самолета. Часть из них была выпущена в штурмовом варианте - так назывались самолеты, вооруженные дополнительно четырьмя пулеметами ПВ-1. Пулеметы устанавливались в обтекаемых двухпулеметных батареях на верхних поверхностях нижнего крыла.

Определенные надежды в 1932 году связывались с появившимся двигателем М-34, который прошел Государственные испытания в ноябре 1931 года. Авиационный двигатель М-34, являлся в значительной степени развитием М-17. Выпуск М-34 в 1932 году начал осваивать моторный завод №24 в Москве.

Под правым крылом Р-5 контейнер РРАБ-250, под левым - бомба АФ-250

Турель ТУР-5 под два пулемета Дегтярева. Хорошо видны мешки для сбора стрелянных гильз.

Турель ТУР-8 под пулемет ШКАС

Первые два серийных новых двигателя летом того же года были установлены на разведчики Р-5. Хотя целью данной установки являлась доводка и совершенствование двигателей, предполагалось, что в ближайшем будущем эти мощные моторы займут место М-17 и на серийных Р-5. В жизни этого, однако, не произошло. М-34 был признан предпочтительным для установки на тяжелые бомбардировщики ТБ-3, и с 1933 года действительно стал в первую очередь поставляться заводом-изготовителем на эти "летающие крепости". Между тем, программа выпуска Р-5 в тот год еще более возросла, выпуск самолетов составил 1572 машины, но кардинальных изменений в конструкции серийных аппаратов не было.

В течение первых четырех лет производства опытные работы, проводимые на отдельных Р-5, не оказывали влияния на выпуск серийной продукции. Перемены начались в 1934 году.

Необходимость иметь морской вариант разведчика (по аналогии с Р-1) привела к созданию поплавковой машины, обозначенной Р-5а (МР-5). Такой самолет был готов еще в 1931 году. Поплавки, в создании которых принимал участие конструктор Вадим Шавров, были выполнены из дерева. Р-5а имел увеличенный до 1,25 кв. м воздушный киль и приспособление для запуска двигателя на воде - ручку в борту для проворачивания вала. В остальном конструкция самолета была идентична стандартному Р-5. Серийный выпуск поплавкового разведчика планировалось развернуть на таганрогском авиазаводе №31. Действительно, там были проведены подготовительные работы по освоению самолета, но к положительному результату они не привели. Во второй половине 1933 года серию Р-5а было решено выполнить на авиазаводе №1 в Москве. Головная машина этой серии была испытана в марте 1934 года. С полетным весом 3294 кг (вес пустого 2378 кг) Р-5а развивал максимальную скорость у земли 209 км/ч, потолок 4500 м, дальность 800 км. В целом, поплавковый самолет ненамного уступал сухопутному собрату. В 1934 году выпустили 61 экземпляр Р-5а, на следующий год еще 50 таких машин. Общее количество поплавковых разведчиков составило таким образом 111 экземпляров.

Весной 1934 года на Р-5 испытали подвеску бомб АФ-250 и ротационных контейнеров РРАБ-250. Так как испытываемые объекты подвешивались на стандартных бомбодержателях ДЕР-7, которые изначально не рассчитывались для подъема груза в четверть тонны, была придумана хитроумная подвеска при помощи хомутов, так называемая поясная подвеска. Впоследствии этот метод нашел широкое применение в боевых условиях.

1934 год стал годом внедрения в авиацию скорострельного пулемета ШКАС. Постановлением СТО (Совет Труда и Обороны) все стрелковые установки на самолетах теперь должны были оборудоваться этим пулеметом. Уже в 1934 году было выпущено некоторое количество штурмовиков Р-5-ЛШ (легкий штурмовик), оснащенных батареей из четырех ШКАС и новой турелью ТУР-8 (ТУР-ТОК) взамен ТУР-6. После дополнительных доработок на самолете установили обтекатели нижнего крыла и бомбоотсек в центроплане. Самолет получил обозначение ССС (скоростной, скороподъемный, скорострельный), его госиспытания были закончены в сентябре 1934 года. ССС при полетном весе 3 тонны имел максимальную скорость у земли 244 км/ ч и потолок 6100 м. Серийный выпуск этих штурмовиков с 1935 года по 1937 год составил 620 машин.

В 1933 году по инициативе НИИ У ВВС на заводе №1 конструктор Василий Никитин выполнил разработку самолета Р-5 в варианте торпедоносца. Самолет был одноместным, переделке подверглись стойки шасси, которые были разнесены с целью освобождения подфюзеляжного пространства. Торпеда подвешивалась на усиленном держателе типа ДЕР-13. В феврале 1934 года новый торпедоносец выполнил два полета с Ходынского аэродрома. Затем последовали быстрые госиспытания в НИИ ВВС, а уже в марте самолет отправили для опробования на Черноморский флот, в Севастополь. Всего выпустили 50 серийных Р-5т, которые были отправлены на Дальний Восток. Очевидно, некоторое количество Р-5т попало и на Балтику. Известный морской летчик Василий Раков вспоминает, что встречал такие машины во время флотских учений. Торпедоносцы Р-5т находились на вооружении вплоть до начала войны в 1941 году. В 1939 году на Тихоокеанском флоте числилось 29 таких машин, в 1940 году имелся 21 самолет типа Р-5т.

Торпедоносец Р-5т, 1934 г

Производство боевых самолетов Р-5 достигло пика в 1933-1934 годах. В эти годы Р-5 стал самым массовым самолетом. Для ВВС за два года было выпущено соответственно 1572 и 1642 самолета. В 1934 году достигло максимума и производство двигателей М-17 - 5662 экземпляра. В следующем году Р-5 посчитали уже несовременным самолетом, - 1935 год стал последним годом производства стандартного Р-5. Что касается ранее выпущенных самолетов, то многие из них уже начали свою вторую жизнь: разоруженные машины передавались в ГВФ и другие ведомства, осуществляющие транспортные и почтовые перевозки.

Насколько известно автору, впервые самолеты Р-5 "понюхали пороху" в самом конце 1933 года на территории северного Китая. Китайское государство представляло собой в ту пору довольно пестрое образование, в котором при наличии центрального правительства, находящегося в Нанкине, имелись самостоятельные провинции, ведущие свою независимую политику. Междоусобные войны при таком положении вещей были вполне обычным делом. Северная провинция Синьцзянь отгорожена от остальной территории страны высочайшими горными хребтами и безжизненными пустынями и граничит с Советским Союзом. Провинция явно тяготела к своему набиравшему мощь и силу северному соседу. В 1933 году к власти в провинции пришло достаточно прогрессивное правительство, которое заключило с СССР ряд соглашений, в том числе и торговых. Была достигнута договоренность о помощи провинции в области авиации, в частности, в Синьцзяне открывалась авиационная школа с советскими самолетами и инструкторами. Подразумевалась, естественно, и военная помощь.

Одна из первых групп советских летчиков в составе трех экипажей самолетов Р-5 выехала в Китай в ноябре 1933 года. На маленькой приграничной станции Аягуз экипажам пришлось самим откапывать из снега занесенные непрекращающейся метелью ящики с упакованными самолетами, а затем и собирать их. Когда летчики были готовы к перелету в столицу провинции город Урумчи, там начался мятеж. Стало известно, что войска генерала Ма Чжуина окружили Урумчи и штурмуют городские крепостные стены, за которыми укрылся дружественный нам дубань (правитель) Синьцзяна Шэн Шицай. Другу следовало помочь.

25 декабря три Р-5, заправленные под завязку топливом, с подвешенными бомбами и с двойным запасом патронов к пулеметам вылетели сквозь снежную метель по направлению на юг. Это был во многом рискованный полет. Не имея связи, средств навигации и кислородного оборудования, летчики должны были в условиях непогоды преодолеть горный хребет Тарбагатай, вздымающий свои вершины до 4-х км.

Поднявшись на возможно большую высоту и оказавшись выше непогоды, самолеты преодолели горный хребет. При выходе на равнинный участок, где находилась точка дозаправки, один Р-5, которым управлял Сергей Антоненок, потерял ориентировку и вернулся назад. Самолеты Федора Полынина и Константина Шишкова пробили облачность и вышли к намеченному пункту в местечко Шихо. Совершили посадку, дозаправились и продолжили свой полет к намеченной цели.

На подлете к Урумчи экипажи увидели у крепостных стен города огромную массу людей. Шла осада города в традициях средневековых войн. Атака двух самолетов произвела ужасающее воздействие на мятежников. Большинство из них никогда до этого не видело подобных крылатых птиц, кидающих бомбы и изрыгающих огонь, поэтому в панике разбежалось. Пара Р-5 после этой атаки вернулась в Шихо. Базируясь в этом местечке, самолеты еще несколько раз предпринимали вылазки для ударов по войскам мятежного генерала. Успех и полноценная победа, достигнутые всего лишь при помощи двух самолетов, привели к окончанию междоусобицы.

Уже скоро в районе Урумчи было сосредоточено до 20 самолетов Р-5 и У-2. На их базе организована летная группа для обучения китайцев летному делу. Часть советских летчиков по-прежнему продолжала выполнять полеты в интересах местного правительства. Полеты эти, проходящие над безлюдными горами и в условиях переменчивой погоды, никогда не являлись безопасным делом. Достаточно сказать, что однажды, когда экипаж Полынина вернулся из очередного разведывательного полета, он узнал, что их Р-5 является единственным самолетом синьцзяньской авиации. Все остальные машины перемолотил и сбросил в пропасть разбушевавшийся тайфун.

Северный сосед, впрочем, не оставил китайцев и продолжал впоследствии присылать самолеты. Город Урумчи стал во второй половине 30-х годов своеобразным форпостом советской авиации в Центральной Азии. Здесь был построен авиазавод, на котором в 1938-1941 годах собирали истребители И-16.

Осенью 1936 года для поддержки вооруженных сил Испанской республики в числе других самолетов были отправлены и Р-5. Первая партия в количестве 31 самолета прибыла в порт Картахену в ноябре. Это были штурмовики ССС выпуска 1934-35 годов с усиленным наступательным вооружением - в Испании они обычно назывались Р-5С. В короткий срок самолеты были собраны в Мурсии, облетаны экипажами, после чего вся группа перелетела на аэродромы под Мадридом. Вновь сформированное подразделение, получившее обозначение Grupo 31, соответствовало стандартной советской эскадрилье и, в основном, состояло из пилотов известной в Советском Союзе эскадрильи "Ультиматум". Командовал Grupo 31 майор Константин Гусев. В период обороны Мадрида самолеты базировались на аэродромах Кинтанар, Санта-Крус и Вилье-Майор, откуда они в течение двух недель, не имея потерь, наносили штурмовые удары по наступающим отрядам националистов. В связи с ожидаемым наступлением на Мадрид с запада, в начале декабря был нанесен ряд ударов по вражеским аэродромам. 2 декабря 18 ССС предприняли первую такую вылазку по вражеским тылам. Одна девятка самолетов, ведомая Гусевым, атаковала аэродром в Талавера. Действовали ССС в соответствии с отработанной тактикой: к цели подошли на бреющем полете, затем внезапно набрали высоту 300 метров и обрушили бомбовый груз на самолетные стоянки. Отбомбившись, самолеты проштурмовали цели на земле и, снизившись опять до высоты 10-15 м, скрылись. В результате этой акции было полностью уничтожено 3 итальянских бомбардировщика СМ.81, значительное количество машин повреждено. Один ССС из этого набега не вернулся, - подбитый зенитным огнем самолет сел на вынужденную в районе вражеского аэродрома. Штурман Акуленко погиб, а летчика Волкова националисты захватили в плен.

Эскадрилья Александра Стрелкова в этот день нанесла штурмовой удар по эшелону, следующему по железной дороге Кадис - Мадрид. Эта девятка тоже потеряла один самолет, однако, эту потерю следовало отнести скорее к досадным ошибкам, столь часто встречающимся на войне. Штурмовики атаковали цель бомбами, снабженными взрывателями с замедлением 19 секунд. Самолет летчика Поливалова, снизившись слишком низко, получил повреждения от разорвавшихся бомб своих товарищей. Хотя пилоту удалось дотянуть до своей территории, и после вынужденной посадки он и штурман Карпенко были целы и невредимы, самолет пришлось в соответствии с действующей инструкцией сжечь.

4 декабря ССС нанесли удар по аэродрому в районе Навальмораль. Девятка Георгия Туликова серьезно повредила в этот день 6 трехмоторных Ю-52, однако, при отходе от цели была атакована истребителями Фиат CR.32 и избежать своих потерь не удалось. Были подбиты самолеты Туликова со штурманом Таловым и Никифорова со штурманом Шукаевым. Уже на земле в перестрелке с франкистами Талов и Никифоров погибли, Тупиков и Шукаев были взяты в плен. Вместе с ранее захваченным Волковым советские летчики содержались в тюрьмах Талаверы, Толедо и Саламанки, где подвергались допросам, многочисленным пыткам и издевательствам, вплоть до неоднократных имитаций расстрела. Спустя несколько месяцев пилотов отвезли к северной границе Испании с Францией, где их обменяли на захваченных франкистских летчиков.

Первые потери тихоходных бипланов показали, что в воздухе им необходимо прикрытие истребителей. При соблюдении этого условия действия ССС были достаточно эффективными.

В начале 1937 года для полетов на штурмовиках была обучена первая группа пилотов-интернационалистов в составе 12 человек. Еще 16 человек были переучены после прибытия второй партии в количестве 31 Р-5. Две эти группы под командованием советского летчика Ефима Червякова были направлены на южный фронт, где успешно действовали без потерь в течение трех месяцев.

Советские летчики в составе Grupo 31 в этот период участвовали в битве под Гвадалахарой. Как известно, в разгроме итальянского экспедиционного корпуса, наступавшего на Гвадалахару, авиация сыграла решающую роль. Принимали активнейшее участие в боях и самолеты Р-5С, называемые советскими пилотами ССС, а испанцами чаще Р-5Ш.

В июле 1937 года штурмовики Р-5 получили испанское кодовое обозначение RR, а за тактику применения стали называться "Расанте", что означало по-испански "бреющий", то есть буквально понималось как "Бритва". В этот период, из двенадцати "Расанте" была образована испанская ночная бомбардировочная эскадрилья под командованием испанского пилота немецкого происхождения Вальтера Катца. Эскадрилья базировалась под Сарагосой. Тактика ночного использования Р-5 была следующей. Самолеты вылетали по ночам с интервалом 20 минут, и в течении всего темного времени не давали глаз сомкнуть националистам, кидая по одной бомбе на замеченные цели. В течение августа эскадрилья держала в напряжении Сарагосу и все окрестные дороги. Успешные действия эскадрильи были подтверждены чуть позднее появлением у нее своего отличительного знака - полумесяца, перечеркнутого черным силуэтом летучей мыши.

Точное количество действующих "Расанте" к концу 1937 года неизвестно. Предположительно, в этот период в летном состоянии находилось до полутора десятка машин. Часть самолетов была потеряна во время действий в Арагоне, были потери и во время битвы за Теруэль. Одна машина с бортовым номером RR-006 во время ночного рейда залетела на территорию Франции и там разбилась. В апреле 1938 года оставшиеся семь машин были переданы в 1-ю эскадрилью Grupo 72, где имелись на вооружении самолеты Валти V-1-A. Летом 1938 года группа передислоцировалась в местечко Эль-Кармоли возле Картахены, где основной ее деятельностью стало патрулирование морского побережья. В сентябре эскадрилья принимала участие в битве за Эбро, после чего в полном составе вернулась к месту базирования в Эль-Кармоли. 30 марта 1939 года, за день до окончания военных действий, все семь "Расанте" вместе с пятеркой самолетов Грумман СЕ-23 перелетели в Алжир, где были интернированы. Впоследствии, в мае 1939 года, самолеты были возвращены в Испанию. Чуть позже к опальной семерке были присоединены еще два самолета этого типа. Под обозначением с 16 R-1 по 16 R-9 бывшие штурмовики эксплуатировались до 1945 года.

Летом 1941 года большинство самолетов типа Р-5 уже не входили в боевой состав ВВС Красной Армии. Заслуженные разведчики были буквально рассеяны по бескрайней территории Советского Союза. Они находились в тыловых частях и запасных полках, в летных училищах, аэроклубах и во всевозможных транспортных отрядах различных ведомств. Большие потери советской авиации в тяжелых летних боях заставили вспомнить и о заслуженном ветеране. Вместе с Р-5 к боевой службе призывались также P-Z и учебный самолет У-2 (получивший в ходе войны название По-2). Всего по приказу Ставки ВГК к ноябрю 1941 года планировалось сформировать и направить на фронт 27 бомбардировочных полков на самолетах Р-5. Одним из первых в Приволжском Военном округе был сформирован 614 авиаполк на Р-5, в Сибирском Военном округе 667 авиаполк, вслед за которым следовали 624 и 622 авиаполки. Эти воинские соединения создавались в считанные дни, пилоты получали самолеты, совершали по нескольку тренировочных полетов ночью и немедленно отправлялись на фронт. До конца ноября к местам боевых действий отбыло 13 вновь сформированных ночных бомбардировочных авиаполков, вооруженных самолетами Р-5 и P-Z.

Значительная часть ночных полков поступила на самое опасное направление в войска Западного фронта. Уже 6 октября в состав 77 авиадивизии Западного фронта вошел 606 легкобомбардировочный полк в составе 20 самолетов Р-5. Полк был сформирован из летчиков-инструкторов и курсантов Ярославской школы штурманов. В течение месяца полк совершил более 800 боевых вылетов ночью и в условиях непогоды. Р-5 бомбили переправы и мосты через реки Угра, Ока и Протва, наносили удары по аэродромам, дорогам и скоплениям вражеских войск. Уже в ходе оборонительных сражений за Москву в действие вступили 615 и 687 авиаполки на Р-5. В период контрнаступления советских войск ночные бомбардировщики выполнили до 10% от всех самолетовылетов. По состоянию на 5 декабря 1941 года в составе ВВС Западного фронта имелось 45 ночных бомбардировщиков типа Р-5.

В начале 1942 года присутствие Р-5 в полосе боевых действий продолжает возрастать. Созданный в декабре 1941 года Волховский фронт получил в первых числах января 6 ночных легкобомбардировочных полков на самолетах Р-5, P-Z, По-2. К середине января здесь имелось 111 самолетов этих типов, это была почти половина боевой авиации Волховского фронта (211 самолетов). 13 января 1942 года под Волховом началась Любанская операция, целью которой было оттеснение противника от Ладожского озера и, в конечном счете, снятие блокады Ленинграда. ВВС фронта должны были обеспечить содействие наступающим частям 2-й ударной армии, ночные бомбардировщики по замыслу должны были устраивать немцам всевозможные неприятности: мешать железнодорожным перевозкам, вести разведку и корректировку артогня. Наступление 2-й ударной армии встретило упорное сопротивление противника, продвижение вперед происходило медленно, сил не всегда хватало. Недостаток боевых самолетов вынуждал увеличивать количество вылетов на экипаж.

Р-5 в камуфляже с подвесными контейнерами, 1942 г.

Старшины Г.П. Мануло и A.M. Капков подготавливают кассеты с зажигательными бомбами, 1943 г.

9 февраля 1942 года ВВС общевойсковых армий на участке прорыва были усилены прибывшим на пополнение 188 самолетами Р-5, P-Z и По-2. 2-я ударная армия получила три полка из этого пополнения, два полка получила 54-я армия Ленинградского фронта, по два полка получили 4-я и 52-я армии. Все девять перечисленных полков - 657, 658, 660, 662, 667, 673, 689, 696, 697 - приняли активнейшее участие в поддержке наступающих советских войск. С марта по июнь, в связи с частым нарушением противником коммуникаций 2-й ударной армии и введенного в прорыв 13-го кавалерийского корпуса, а также из-за весенней распутицы, армейские ночные бомбардировочные полки выполняли задачи по снабжению войск и эвакуации тяжелораненых. При всем при этом боевые задачи с этих соединений не снимались. Лишь 658 авиаполк за означенный период совершил 1606 боевых вылетов и сбросил 642 тонны бомб.

За март-апрель ночники доставили окруженным войскам 2-й армии, 13-му авиакорпусу и 378 стрелковой дивизии более тысячи тонн продовольствия, фуража, боеприпасов и других грузов, эвакуировали 676 тяжелораненых солдат и офицеров, переправили в обоих направлениях 76 офицеров связи. Хотя Любанская операция была далеко не самой удачной операцией Красной Армии, советская авиация проявила себя в ней весьма неплохо.

Немалая заслуга летчиков в том, что они помогли наземным войскам и, насколько могли, облегчили положение. Авиация 2-ой ударной армии с начала операции совершила 27774 самолетовылета, хотя и понесла тяжелые потери. Значительная часть вылетов из этого количества пришлась на заслуженного работягу Р-5.

К началу летней кампании 1942 года присутствие самолетов типа Р-5 на фронтах было наибольшим - 183 самолета. 25 машин имелось в ВВС Юго-Западного фронта, 51 в ВВС Брянского фронта, 57 в ВВС Южного фронта. В течение лета количество этих самолетов, несмотря на боевые потери, продолжало удерживаться в пределах 200 единиц. Р-5, в основном, действовали по ночам и традиционно выполняли многочисленные задачи по снабжению и обеспечению войск.

Лишь к середине 1943 года участие Р-5 в боевых акциях снижается. Те несколько десятков машин, которые имелись в войсках, все более специализируются на вспомогательных действиях. Наряду с армейскими частями, подобной деятельностью занимались и самолеты Р-5, входящие в особые авиагруппы ГВФ. Такие авиагруппы были созданы в начале войны для выполнения транспортных перевозок в интересах Красной Армии. В июле 1941 года из 587 самолетов ГВФ, входящих в авиагруппы особого назначения, 104 машины были типа Р-5. Вплоть до второй половины 1944 года это количество поддерживалось с колебаниями до десятка машин. Впоследствии авиагруппы были переименованы в полки ГВФ и в этом качестве действовали до окончания войны. Самолетам этих полков приходилось летать к партизанам, выбрасывать во вражеский тыл парашютистов, порою выполнять необычные поручения. В ходе боев за Варшаву в один из кварталов города потребовалось доставить среднекалиберную пушку. Пушка весом 350 кг была подвешена под самолет Р-5, принадлежащий 62-му Гвардейскому полку ГВФ. Летчик полка Л.П. Шилдин успешно доставил столь необычный груз по назначению.

К началу 1945 года в полках ГВФ на фронте имелось 38 самолетов Р-5. В армейских частях самолеты-ветераны к этому моменту уже не учитываются. Тем не менее, Р-5 применялись вплоть до последних дней войны в Европе.

Некоторое количество Р-5 имелось в мае 1945 года на Дальнем Востоке. Отдельные самолеты имелись в составе Амурской военной флотилии, где использовались для охраны границы. Оставались старички в этот период и в Монголии. Надо полагать, пару лет спустя там еще можно было увидеть летящий Р-5.