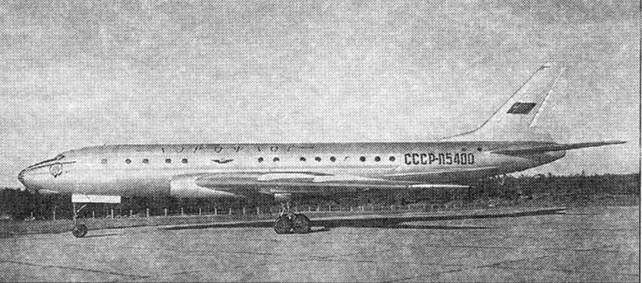

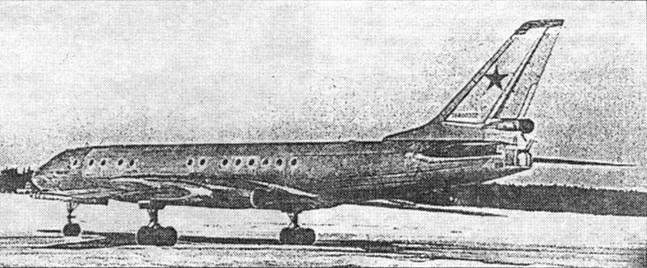

Среднемагистральный пассажирский самолет, серийный. Первый в мире реактивный пассажирский самолет, успешно начавший эксплуатацию на линиях ГВФ

Опытный самолет "104" (Ту-104). Заводские испытания 1955 г.

Успешное внедрение самолетов с турбореактивными двигателями в ВВС позволило перейти к проблеме создания реактивных пассажирских самолетов для гражданской авиации. Прототип первого в мире серийного реактивного пассажирского самолета, получившего обозначение "Комета", появился в 1949 году в Великобритании. После нескольких лет испытаний и доводок машина начала эксплуатироваться на линиях ГВФ. Однако серия катастроф в первой половине 50-х годов заставила снять самолет с эксплуатации. Потребовалось четыре года дополнительных исследований и доработок конструкции, прежде чем практически новая "Комета" вновь вернулась на линии.

Руководство КБ во главе с А.Н. Туполевым, основываясь на положительном опыте разработки, испытаний и начале серийного производства самолета Ту-16, вышло в конце 1953 года с предложением к руководству страны с идеей создания на базе серийного Ту-16 пассажирского самолета с ТРД. Вскоре А.Н. Туполев делает доклад в ЦК КПСС по этому предложению. В докладе внимание руководства страны концентрируется на преимуществах модификационного подхода к проектированию первого отечественного пассажирского самолета. Из эксплуатационных моментов отмечались: большая крейсерская скорость полета (втрое большая, чем у основных пассажирских самолетов Аэрофлота того периода Ли-2 и Ил-12); возможность полета на больших высотах без болтанки; высокая грузоподъемность и пассажировместимость при обеспечении высокой комфортабельности. Впервые в СССР речь шла о создании для ГВФ массовой гражданской машины класса "Лайнер", способной сделать скоростной воздушный транспорт массовым средством передвижения.

КБ сумело доказать, что имеется возможность обеспечить приемлемые для того периода экономические характеристики даже с учетом резкого увеличения расходов топлива при внедрении реактивных пассажирских самолетов. Согласно оценок, проведенных в КБ, необходимо было для улучшения экономичности: увеличить ресурс реактивной машины до 25000-30000 летных часов вместо 10000 для поршневых самолетов; поднять коммерческую нагрузку, создав самолеты на 50-100 и более пассажиров; увеличить рейсовую скорость полета за счет доведения крейсерской скорости полета до 750-800 км/ч. Значительный экономический выигрыш, по мнению КБ, должен был дать модификационный путь создания пассажирской машины на основе освоенного в серии и эксплуатации Ту-16. Полностью использовался опыт постройки, доводки и эксплуатации военного прототипа, что обеспечивало высокую надежность и безопасность эксплуатации, столь важные для пассажирского самолета; значительно уменьшались затраты на освоение серийного выпуска, благодаря чему уменьшалась себестоимость самолета и повышались экономические характеристики; значительно облегчались проблемы подготовки летного и наземного состава для нового пассажирского самолета за счет использования специалистов, прошедших подготовку в ВВС. Эта концепция, применительно к реактивному пассажирскому самолету, была продолжением и развитием идей, принятых в КБ в 30-е и 40-е годы при проектировании и постройке поршневых пассажирских и транспортных самолетов.

Еще до принятия официального решения по самолету в КБ начались работы по его проектированию. 11 июня 1954 года вышло Постановление Совета Министров СССР № 1172-516 о создании дальнего пассажирского скоростного самолета Ту-16П (обозначение по КБ самолет "104", затем принятое как официальное - Ту-104, после чего последняя четверка в официальных обозначениях туполевских пассажирских машин стала постоянной цифрой). Самолет должен был проектироваться на базе бомбардировщика Ту-16 с двумя двигателями АМ-3-200. Серийный выпуск возлагался на завод №135 в Харькове.

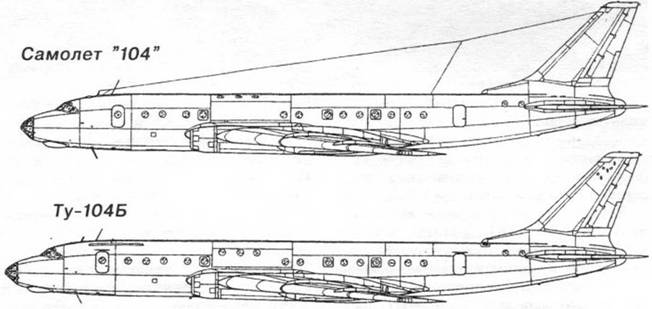

Схема перехода к Ту-104 от Ту-16 осуществлялась за счет замены фюзеляжа на вновь спроектированный большего диаметра (3,5 м вместо 2,9 м) с герметической кабиной от носка фюзеляжа до отсека хвостового оперения. Изменялась схема самолета: вместо среднеплана самолет становился низкопланом, соответственно перепроектировались центроплан и мотогондолы. От серийного Ту-16 использовались: отъемные части крыла, двигательные отсеки крыла, шасси, горизонтальное оперение, вертикальное оперение и гондолы шасси. Первоначально Ту-104 проектировался на 50 человек, хотя с самого начала предусматривался дальнейший переход в случае удачи проекта на модификации под 70 и более пассажиров.

В сентябре 1954 года эскизный проект Ту-104 был предъявлен ВВС. В ноябре-декабре состоялась макетная комиссия, одновременно шло рабочее проектирование и постройка опытного экземпляра самолета.

В ходе создания Ту-104 особое внимание было уделено обеспечению высокой надежности конструкции самолета, а также увеличению ресурса планера и особенно гермокабины. Памятуя о проблемах, с которыми столкнулись англичане с "Кометой", при выполнении программы создания Ту-104 его планер впервые в отечественной практике был подвергнут циклическим испытаниям в гидробассейне ЦАГИ. Эти испытания позволили выявить слабые места в конструкции, провести доработки и обеспечить ее необходимую долговечность.

Одновременно для Ту-104 проводился поиск наиболее рациональных компоновочных схем размещения пассажирских салонов, кухни и бытовых помещений. Разрабатывалась конструкция удобных пассажирских кресел, бестеневое освещение салонов, подбирались цветовые гаммы интерьеров и материалы для обивки и облицовки перегородок и кресел. Его интерьер проектировался из предпосылки, что чувство комфорта и безопасности можно обеспечить, создав в самолете "домашнюю обстановку" (идея "салон - дом"). Отсюда некоторая перегруженность интерьера эклектическими элементами традиционного имперского стиля, а также дробность общего объема и отдельных деталей, использование форм и конструкций вагонной архитектуры, обильная отделка под золото и под орех. В дальнейшем, уже в серии, интерьер кабины стал более "демократичным", приблизившись к мировым стандартам того периода.

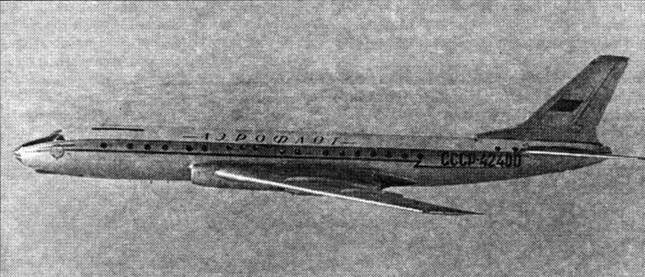

Серийный самолет Ту-104. Эксплуатационные испытания.

Пассажирская специфика самолета вызвала необходимость разработки новых агрегатов СКВ, электроприборов приготовления и подогрева пищи, освещения салонов, радиофикации пассажирских кабин и т.д. Кроме того, к существующим системам были предъявлены повышенные требования по надежности. Некоторые новые агрегаты, в основном бытового назначения, были спроектированы в самом КБ, так как в тот период специализированные КБ не брались за эту тематику.

Опытный самолет Ту-104 с двигателями АМ-3 к началу 1955 года был закончен в опытном производстве и немедленно передан в ЖЛИ и ДБ, где начались его доводки и подготовка к испытаниям Заводские испытания опытного Ту-104 начались 11 июня 1955 года и продолжались до 12 октября 1955 года. Испытания проводил экипаж в составе: командир корабля летчик-испытатель Ю.Т. Алашеев, второй пилот Б.М. Тимошок, штурман - П.Н. Руднев, ведущий инженер - В.Н. Бенднеров. От КБ ведущим инженером по Ту-104 назначили Б.Ф. Петрова, общее руководство темой, как и по Ту-16, осуществлял Д.С. Марков, затем Главный конструктор самолета. Первый вылет опытный Ту-104 совершил 17 июня 1955 года. В ходе заводских испытаний были получены данные, практически соответствовавшие требованиям на самолет, изложенным в ПСМ, за исключением длины разбега. Этот недостаток был исправим пекле постановки на самолет двигателей АМ-3М. Самолет рекомендуется на государственные испытания.

Пока шли заводские испытания серийный завод №135 готовился к производству Ту-104. Работа шла как в годы войны: менее чем через год после выхода ПСМ во вновь строящемся сборочном цехе завода заканчивали первый серийный Ту-104, а у цеха еще не была закончена крыша. 5 ноября 1955 года экипаж летчика-испытателя В.Ф. Ковалева поднимает первый серийный самолет в воздух, за ним последовали еще две машины нулевой серии. К маю 1956 года они были готовы к эксплуатационным испытаниям. В августе 1956 г. была готова первая машина головной серии, ее поднимал в воздух и проводил заводские испытания летчик-испытатель серийного завода Ф.Ф. Доценко. Началось полномасштабное производство Ту-104.

Государственные испытания первая опытная машина проходила в ГК НИИ ВВС с 31 января 1956 года по 15 июня 1956 г. Государственные испытания проводил экипаж во главе с А.К. Стариковым, до этого с успехом проведший испытания Ту-16 и сделавший очень много для того, чтобы и Ту-104 "встал на крыло". На испытаниях был проведен большой объем полетов, связанных с аварийными ситуациями: отказ одного из двигателей на взлете, слив топлива в полете, прерванный взлет, экстренное снижение с больших высот, определение характеристик срыва, проверка эффективности противообледенительных систем и т.д. В ходе государственных испытаний 22 марта 1956 года опытный Ту-104 совершил полет в Лондон с группой дипломатических работников, а также с Председателем КГБ И.А. Серовым, готовившим визит Н.С. Хрущева и Н.А. Булганина в Англию. Появление Ту-104 на Западе вызвало настоящий фурор в авиационных и общественных кругах по ту сторону "Железного занавеса", Западу стало ясно, что СССР блестяще освоил сложнейшие технологии в области самолетостроения и способен производить не только современные боевые реактивные машины (с ними запад в боевой обстановке не так давно познакомился в Корее), но и может производить первоклассные пассажирские реактивные машины.

Эксплуатационные испытания первых двух серийных самолетов начались практически одновременно с проведением государственных испытаний опытного самолета. Эксплуатационные испытания проводились силами ГВФ при помощи МАП, в частности в них участвовали от КБ ведущие инженеры Б.Н. Гроздов и В.И. Бендеров.

Пионером освоения Ту-104 в ГВФ стало специально организованное в столичном аэропорту Внуково авиаподразделение реактивных самолетов. Оно являлось также первым учебно-тренировочным подразделением, в котором переучивались на новую реактивную технику экипажи других авиапредприятий. Среди пионеров реактивной пассажирской авиации были такие летчики высочайшего класса, как К.П. Сапелкин, Е.П. Барабаш, Б.П. Бугаев, А.В. Орловец и др., первыми освоившие в ГВФ Ту-104 и принимавшие участие в эксплуатационных испытаниях.

15 сентября 1956 года Ту-104 совершил свой первый регулярный рейс с пассажирами по трассе Москва - Иркутск, самолет пилотировал экипаж, возглавлявшийся командиром корабля Е.П. Барабашем. 12 октября состоялся первый регулярный международный рейс в Прагу, командир корабля Б.П. Бугаев. Началась регулярная эксплуатация самолета, открывшая новую эру не только в развитии отечественной гражданской авиации, но и подтолкнувшая развитие мировой реактивной пассажирской авиации. Ту-104 стал первым в мире реактивным пассажирским самолетом, успешно освоенным в ГВФ, именно за ним в строй гражданской авиации встали и Боинг 707, и "Комета-4", и "Каравелла". Реактивная пассажирская авиация стала реальностью, доступной самому широкому кругу пассажиров многих стран.

Вслед за серийным производством Ту-104 на заводе № 135 серия была развернута на заводе № 166 в Омске. В 1957 года оба завода переходят на 70 местную модификацию Ту-104А. В 1958 году к серийному производству Ту-104 подключился завод № 22 в Казани, который освоил 100-местный Ту-104Б. Всего до прекращения серии в 1960 году три завода построили 201 машину. 6 самолетов Ту-104А были поставлены в ЧССР.

Серийный самолет Ту-104Б. Второй серийный самолет завода №22. 1958 г.

За создание самолета Ту-104 в 1957 г. Генеральный конструктор (с декабря 1956 года) А.Н. Туполев, ряд его заместителей и ведущих специалистов КБ (А.А. Архангельский, Н.И. Базенков, Д.С. Марков, С.М. Егер, А.Р. Бонин, А.Э. Стерлин, Л.Л. Кербер, К.В. Минкнер, А.М. Черемухин) были удостоены Ленинской премии. Более 400 работников КБ и опытного завода были награждены различными правительственными наградами.

В ходе серийного производства самолет Ту-104 неоднократно модифицировался и модернизировался: двигатели АМ-3 были заменены на более мощные и надежные РД-3, РД-ЗМ и РД-ЗМ-500; в серии и эксплуатации были подготовлены модификации с увеличенным количеством пассажирских мест; постоянно обновлялось оборудование, в основном пилотажно-навигационное, радиотехническое и радиосвязное. Все это позволяло поддерживать парк самолетов Ту-104 на современном уровне в течение всего жизненного цикла самолета. Известны следующие модификации и варианты самолета:

- Ту-104 - первый серийный 50-местный вариант самолета, построено 29 машин;

- Ту-104А - 70-местная модификация самолета, построено 80 машин;

- Ту-104Б - 100-местная модификация самолета с удлиненным фюзеляжем и измененной механизацией крыла, построено 95 машин, в ходе эксплуатации переоборудовались в Ту 104Б-115 на 115 пассажирских мест и под новое навигационно-пилотажное и радиотехническое оборудование;

- Ту-104В - неосуществленный серийный проект на 117 пассажиров;

- Ту-104Г и Ту-104Д - салонные варианты самолета;

- Ту-104Е - опытная модификация самолета под двигатели РД-16-15 (тяга 11300 кг) и с изменениями в конструкции планера и самолетных систем;

- Ту-104В - часть самолетов Ту-104А, переоборудованных силами ГВФ в 100-105 местные машины;

- Ту-104Д-85 - переделка Ту-104А под 85 мест;

- Ту-104В-115 - переделка Ту-104Б под 115 мест;

- Ту-104А-ТС и Ту-104БТС - переделка серийных машин в транспортно-санитарные (переделка в строю была предусмотрена в конструкции);

- Ту-104АК - летающая лаборатория для подготовки космонавтов в условиях кратковременного воздействия невесомости;

- Ту-104Ш - переделка одного из серийных Ту-104 в штурманский учебный самолет для подготовки персонала ракетоносцев Ту-16К-10;

- Ту-104ЛЛ - несколько серийных Ту-104, переделанных для отработки радиотехнического оборудования самолетов Ту-128, Ту-22М и др.;

- Ту-104 "ретранслятор" - использовался при испытаниях Ту-144;

- Ту-104 2НК-8 - в 60-е годы рассматривался проект переоборудования парка Ту-104 (одновременно с Ту-16) под двигатели НК-8;

- Ту-104Д ЗНК-8 - один из первых проектов КБ по теме Ту 154;

- самолет "110" (Ту-110) - четырехдвигательная модификация самолета Ту-104;

- самолет "107" - военно-транспортный вариант Ту-104;

- самолет "118" - проект Ту-104 с четырьмя ТВД.

В период с 1957 по 1960 годы на различных модификациях Ту-104 было установлено 26 мировых рекордов скорости и грузоподъемности, больше чем на любом другом реактивном пассажирском самолете в мире.

Самолет Ту-104 находился в массовой эксплуатации до конца 70-х годов. В конце 1979 года завершилась его эксплуатация на линиях Аэрофлота. Но еще некоторое время Ту-104 использовались в интересах различных организаций и армии. Последний полет самолет типа Ту-104 совершил 11 ноября 1986 года, когда одна из машин перегонялась в Ульяновск в Музей ГВФ. Наравне с другим отечественным пассажирским реактивным самолетом первого поколения Ил-18, Ту-104 стал на длительное время основным пассажирским самолетом Аэрофлота: например, в 1960 году на Ту-104 была выполнена треть пассажирских авиационных перевозок в СССР. Всего за 23 года эксплуатации парк самолетов Ту-104 перевез около 100.000.000 пассажиров, проведя в воздухе 2.000.000 летных часов и выполнив 600.000 полетов.

Самолет Ту-104 совершил настоящую революцию в отечественном гражданском воздушном флоте, подготовив его к эксплуатации реактивных пассажирских самолетов второго и третьего поколения.

На самолетах типа Ту-104 экипажами Ю.Т. Алашеева, В.Ф. Ковалева в 1957 - 1960 годах было установлено 26 мировых и национальных рекордов скорости и грузоподъемности.

Основные данные серийного самолета Ту-104Б РД-ЗМ-500:

- длина самолета - 40,06 м;

- размах крыла - 34,54 м;

- высота самолета - 11,9 м;

- площадь крыла - 183,5 м2;

- взлетная масса - 78100 кг;

- коммерческая нагрузка - 12000 кг;

- крейсерская скорость полета - 750-800 км/ч;

- высота полета - 10000-12000 м;

- дальность полета с платной нагрузкой 12000 кг - 2120 км;

- дальность полета при полном запасе топлива и платной нагрузке 8150 кг - 2750 км;

- количество пассажиров - 100 чел;

- экипаж - 4-5 чел.

Дальний сверхзвуковой бомбардировщик, опытный

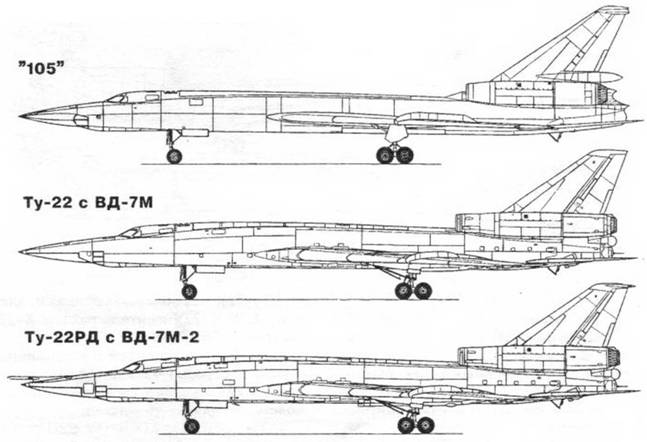

Самолет "105". Заводские испытания 1958 г.

Предварительные работы в КБ по тематике создания трансзвуковых дальних бомбардировщиков (проекты "97" и "103") были продолжены в начале 50-х годов и привели к созданию сверхзвукового самолета Ту-22. В начале 1954 года А.Н. Туполев вышел с предложением в МАП о создании сверхзвукового дальнего бомбардировщика на базе Ту-16, который в дальнейшем должен был заменить в строю дозвуковой Ту-16. Предложение по такой модернизации КБ было принято и поддержано в правительстве.

30 июля 1954 года вышло Постановление Совета Министров СССР № 1605-726, согласно которому КБ поручалось спроектировать и построить на базе самолета Ту-16 дальний бомбардировщик Ту-105 (обозначение по КБ - самолет "105") с двумя ТРД типа ВД-5Ф (максимальная тяга на форсаже 18510 кг). С этими двигателями самолет должен был иметь следующие данные:

- максимальная сверхзвуковая скоростью - 1400 - 1500 км/ч;

- практическая дальность полета на дозвуке - 5800 км, при комбинированном режиме полета - 4000-5000 км,

- на сверхзвуковом режиме полета - 2250-2700 км;

- практический потолок над целью на сверхзвуке - 14000-15000 м;

- длина разбега - 1800-2000 м;

- бомбовая нагрузка - 3000-9000 кг.

Оборонительное вооружение должно было состоять из передней неподвижной однопушечной установки калибра 23 мм, задней кормовой дистанционной установки 2 х 23 мм, предусматривалась в перегрузку верхняя спаренная 23 мм установка. Экипаж - 3-4 человека. Два первых опытных самолета должны были быть построены в 1956 г.

К ноябрю 1954 года было подготовлено несколько вариантов аэродинамических компоновок нового самолета. В их основе лежали попытки использовать удачную отработанную схему Ту-16 с коррективами на сверхзвуковые режимы полета самолета "105". По рекомендациям ЦАГИ компоновка самолета была изменена: двигатели были перемещены в хвостовую часть фюзеляжа и установлены над ним. Летом 1955 года двигатели ВД-5Ф заменяются на ВД7М (взлетная тяга 16000 кг).

Начальное проектирование самолета "105", выбор его основных параметров осуществлялись в отделе технических проектов под руководством С.М. Егера. Руководство работ по самолету "105" и его модификациям было возложено на Д.С. Маркова.

Рабочее проектирование самолета "105" началось 15 августа 1955 года. Постройка машины в опытном производстве началась в ноябре 1955 года и закончилась в декабре 1957 года.

В начале 1958 года самолет "105" еще в неполностью законченном виде был перевезен в ЖЛИ и ДБ. В начале лета 1958г, после окончательной сборки и доукомплектования самолета, начались доводочные работы, наземные испытания и первые рулежки.

Новый самолет резко отличался от всех предыдущих машин КБ. Длинный, вытянутый вперед фюзеляж, далеко оттянутое назад стреловидное крыло и необычно скомпонованные мощные двигатели - все говорило о незаурядных скоростных качествах самолета. Крыло стреловидностью 55° по передней кромке выполнялось аэродинамически чистым без надстроек, в корневой его части имелись по высоте мощные наплывы, куда частично убирались основные стойки шасси. Экипаж самолета, состоявший из трех человек, располагался в передней герметической кабине. Управление задней стрелковой установкой выполнялось дистанционным с помощью прицельной РЛС и телевизионного прицела. Высокий киль самолета потребовал ввести систему катапультирования вниз, что ограничивало минимальную высоту аварийного покидания самолета. Условия сверхзвукового полета потребовали ввести управляемый в полете стабилизатор, при этом руль высоты был сохранен. Выход на большие скорости полета потребовал внедрения системы управления с применением необратимых бустеров. Как резервная, на случай отказов в системе гидравлического питания или отказа бустеров, в каналах управления была оставлена обычная безбустерная система управления с жесткой проводкой.

21 июня 1958 года экипаж в составе летчика-испытателя Ю.Т. Алашеева, штурмана-испытателя И.В. Гавриленко и стрелка-радиста Клубкова совершил на самолете "105" первый полет. Всего в ходе начавшихся заводских испытаний на самолете "105" было выполнено около десятка испытательных полетов. Непосредственной причиной прекращения работ по нему стала вынужденная посадка самолета с невыпущенной передней стойкой, при этом самолет был поврежден и более не восстанавливался. Дальнейшие работы решено было проводить на втором опытном самолете "105А", ставшим прототипом серийного Ту-22. В ходе испытаний самолета "105" полеты проводились только на дозвуке и полностью всех характеристик снять не удалось.

Согласно эскизного проекта самолет "105" должен был иметь следующие основные данные:

- длина самолета - 41,921 м;

- размах крыла - 23,745 м;

- высота самолета - 10,995 м;

- площадь крыла - 166,6 м2;

- нормальная взлетная масса - 67500 кг, максимальная - 90000 кг;

- бомбовая нагрузка - 3000- 9000 кг;

- максимальная скорость полета на высоте 11000 м - 1450 км/ч;

- практическая дальность полета - 5100 км;

- практический потолок на форсаже - 13600 м;

- оборонительное вооружение - 2 х AM-23;

- экипаж - 3 чел.

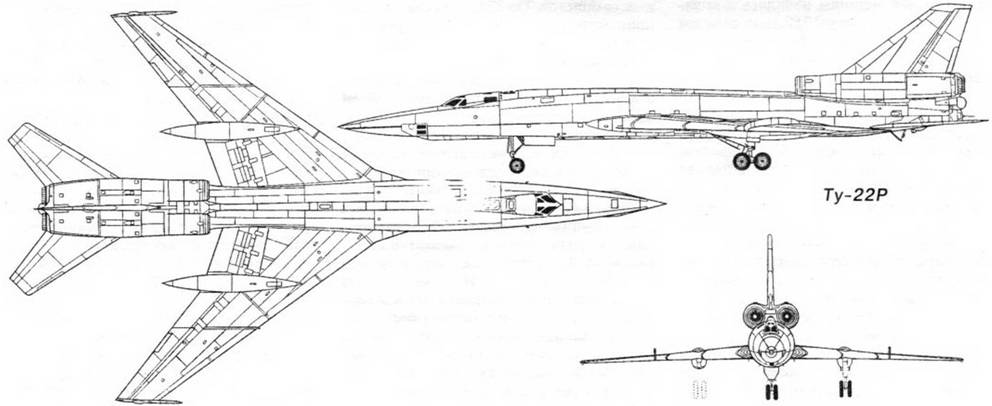

Дальний сверхзвуковой бомбардировщик, серийный

Самолет-ракетоносец Ту-22К. Первый серийный экземпляр (борт №24). 1960 , Заводские испытания.

Еще в ходе работ по самолету "105" в КБ начались поиски по его дальнейшему совершенствованию. Основная ставка была сделана на совершенствование аэродинамики и, в частности, на применении "правила площадей". Проектирование второго опытного самолета "105А" началось в КБ в августе 1957 года. В отличие от "105" фюзеляж самолета на участке сопряжения с крылом был обжат в соответствии с "правилом площадей". Вновь спроектированное крыло имело привычные туполевские гондолы шасси, прекрасно вписывавшиеся в требования выполнения "правила площадей". По передней кромке у корня ввели небольшой передний наплыв, который улучшал на сверхзвуке характеристики устойчивости. Кормовая установка была переработана под одну пушку Р-23.

17 апреля 1958 года вышло ПСМ СССР № 426-201 по Ту-22 - официальное название самолета " 105А". КБ предлагалось на базе опытного самолета "105" спроектировать самолет-бомбардировщик Ту-22 и ракетоносец Ту-22К для АРК К-22 с ракетой класса "воздух-земля Х-22. Предлагалось вести проектирование под двигатели НК-6 (самолет "106") и ВД-7М. Сборка второй опытной машины началась в январе 1958 года, к лету 1959 года самолет был готов. 15 июля он был передан для летных испытаний в ЖЛИ и ДБ. 7 сентября того же года самолет "105А" совершил первый полет. Экипаж: летчик-испытатель Ю.Т. Алашеев, штурман И.В. Гавриленко, стрелок-радист К.И. Щербаков. Ведущий инженер Ю.Г. Ефимов.

Заводские испытания проходили до декабря 1959 года и не были закончены. На седьмом испытательном полете, 21 декабря 1959 года, самолет "105A" терпит катастрофу. Катапультироваться удалось только стрелку-радисту. После катастрофы конструкция самолета была доработана, и испытания были продолжены уже на первых серийных машинах.

Пока шли испытания самолета "105А", в Казани на заводе № 22 развернулось серийное производство самолета Ту-22 (самолет "Ю" или самолет "А"). Первым в серию была запущена бомбардировочная модификация Ту-22А. Всего начиная с августа по декабрь 1959 г. завод успел построить 5 серийных самолетов Ту-22А, которые срочно пришлось дорабатывать. Была усилена конструкция самолета, отказались от руля высоты на управляемом стабилизаторе, его концы по условиям возникновения флаттера были срезаны, ввели противофлаттерные грузы на законцовках консолей крыла. Для исключения возможности возникновения помпажа мотогондолы двигателей были несколько приподняты над фюзеляжем.

Испытания начались на первых трех доработанных самолетах. Летные экипажи возглавлялись летчиками испытателями А.Д. Калиной (ведущий инженер О.И. Белостоцкий); Н.Н. Харитонов (Л.Г. Гладун); В.Ф.Ковалев (Л.А. Юмашев). Параллельно с испытаниями серийный завод продолжал производство новых самолетов, в том числе и самолетов модификаций Ту-22Р - разведчик, Ту-22К - ракетоносец, Ту-22П - постановщик помех и Ту-22У - учебно-тренировочный самолет. Всего за 1960 г. было выпущено 20 машин типа Ту-22. В июле 1961 года 9 из них прошли над Тушинским аэродромом во время традиционного праздника. Практически все 20 построенных машин приняли участие в испытаниях и доводках, которые продолжались еще несколько лет. Фактически самолет в различных модификациях проходил испытания и подвергался большому комплексу доработок и доводок в течение всего периода серийного производство и поступления в войска. Реально самолет полностью излечился от всех "детских болезней" только в 70-е годы. Серийное производство Ту-22 продолжалось до декабря 1969 года, завод № 22 построил 311 самолетов. В декабре 1968 года самолеты Ту-22Р, Ту-22К, Ту-22П и Ту-22У принимаются на вооружение. Доводки АРК К-22 были продолжены, и комплекс был принят на вооружение в феврале 1971 года. В ходе серийной постройки и эксплуатации самолет постоянно совершенствовался: двигатели ВД-7М были заменены на более надежные РД-7М2 с большей на 500 кг максимальной тягой, была введена система дозаправки топливом в полете "Конус", ввели упругую подвеску основных стоек шасси в убранном положении, постоянно дорабатывалось пилотажно-навигационное оборудование и системы вооружения.

Известны следующие модификации и варианты самолета:

- Ту-22А - самолет-бомбардировщик, построено 15 машин;

- Ту-22Р - самолет-разведчик, построено 127 машин;

- Ту-22К - самолет-ракетоносец, элемент АРК К-22, носитель ракеты Х-22, построено 76 машин;

- Ту-22П - самолет-постановщик помех, построено 47 машин;

- Ту-22У - учебно-тренировочный самолет, построено 46 машин;

- Ту-22РД, Ту-22КД; Ту-22ПД; Ту-22УД - серийные самолеты, оборудованные системой дозаправки топливом в полете, всего с системой дозаправки выпущено 176 машин;

- Ту-22РК и Ту-22РДК - серийные самолеты разведчики с модернизированной системой радиотехнической разведки;

- Ту-22РМ - модернизированный самолет разведчик;

- Ту-22РДМ - самолет-разведчик с новым составом разведывательного оборудования;

- Ту-22Б - вариант Ту-22Р, поставлявшийся в Ирак и Ливию;

- Ту-22КП и Ту-22КПД - самолет ракетоносец, элемент комплекса К-22П, с ракетой с пассивной ГСН Х-22П;

- Ту-22ТК - проект Ту-22 с тонким крылом и измененной механизацией крыла и двигателями РД-7МЗ;

- Ту-22ТК (УПС) - проект со сдувом пограничного слоя;

- Ту-22 (ПД) - серийный Ту-22Р с подъемными двигателями РД-36-35, установленными в гондолах шасси;

- Ту-22 2НК-144 - проект установки на Ту-22 двигателей НК-144;

- Ту-22ЛЛ - летающая лаборатория ЛИИ для испытаний радиотехнической аппаратуры разведывательных комплексов.

Первые Ту-22 начали поступать в эксплуатацию в 1962 г., и первыми из строевых летчиков с ними познакомились экипажи 42-й ЦБП и ПЛС дальней авиации в Дягилево близ Рязани. В 1963 г. самолеты начали получать полки 46-ой Воздушной Армии из состава ДА, соединения которой базировались на территории западной части России, на Украине и в Белоруссии. Ту-22Р появились на аэродромах 46-ой Воздушной Армии весной 1963 г, первым их начал получать в апреле 1963 года 203-й ДБАП в Барановичах, а затем 290 ОГДРАП в Зябровке. Одновременно Ту-22? начали получать морские летчики из 15 ДРАП Балтфлота в Чкаловской под Калининградом. В 1965-1966 году Ту-22КД и Ту-22ПД получил 121-й ТБАП в Мачулищах. Затем были перевооружены еще несколько полков в европейской части СССР. К 1967 году экипажи полков, перевооруженных на Ту-22 различных модификаций, успешно освоили новые самолеты. Уже на конец 1967 г. в частях ДА и Авиации ВМФ имелось 202 самолета Ту-22 (145 в ДА и 57 в АВМФ), которые с успехом дополняли авиационные полки, вооруженные Ту-16.

Серийный учебно-тренировочный бомбардировщик Ту-22УД со снятой штангой дозаправки топливом в полете

В 70-е и 80-е годы количество самолетов Ту-22 поддерживалось на уровне около 200 самолетов. В 80-ые годы количество Ту-22 в частях постепенно сокращалось, к 1991 году в частях оставалось 181 машина. В настоящее время большая часть Ту-22 находится на балах хранения и утилизации. Украина получила после распада СССР 30 Ту-22КД, 30 Ту-22РД, а также несколько Ту-22У, которые постепенно вылетывают свой ресурс и утилизируются.

В течение своей службы самолеты Ту-22 различных модификаций привлекались для отслеживания и противодействия авианосным группам НАТО. В реальных боевых действиях Ту-22 участвовали в составе Ливийских и Иракских ВВС, где активно использовались в региональных конфликтах в 70-80-е годы. В афганской войне применялись Ту-22ПД, прикрывавшие боевые действия Ту-22МЗ.

Основные данные серийного самолета Ту-22Р 2РД-7М2

- длина самолета - 41,04 м;

- размах крыла - 23,046 м;

- высота самолета -9,7 м;

- площадь крыла с наплывом - 162,25 м2;

- максимальная взлетная масса - 92000 кг;

- максимальная скорость при взлетной массе 69000 кг на высоте 11000 м - 1600 км/ч;

- практическая дальность при взлетной массе 92000 кг на дозвуке - 5000 км,

на скорости 1300 км/ч - 1800 км;

- практический потолок - 12500 м;

- оборонительное вооружение - 1хР-23;

- экипаж - 3 чел.

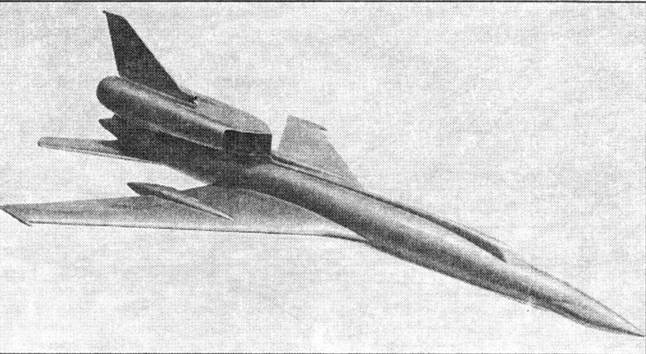

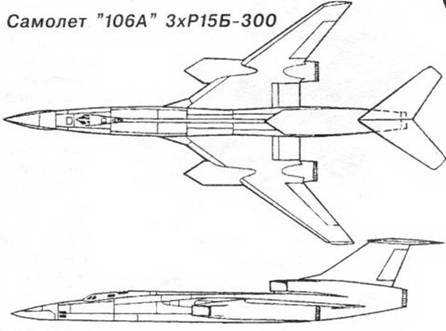

Дальний сверхзвуковой бомбардировщик, ракетоносец, проект

Самолет "106К" 2хНК-6

Вопрос о создании одновременно с самолетом "105" его более скоростного варианта рассматривался в КБ еще на начальных стадиях работ по этому проекту.

Еще в 1954 г., когда выдавалось задание на самолет "105", предполагалось, используя более мощные двигатели, спроектировать на его базе самолет "106" (Ту-106), рассчитанный на подлеты с максимальными скоростями, соответствующими М=2. Согласно Постановлению Совета Министров СССР №1605-726 от 30.07.54 КБ должно было на базе самолета "105" построить самолет "106" с двумя двигателями АМ-17 или ВД-9, взлетной тягой 15000-17000 кг. С этими двигателями самолет "106" должен был иметь следующие летные характеристики:

- максимальная скорость - 1700-1800 км/ч;

- дальность полета с 3000 кг бомб на скорости 950-1000 км/ч - 5800 км;

- дальность полета по комбинированному профилю полета (1000 км на скорости 1400-1500 км/ч и остальной маршрут на скорости 950-1000 км/ч) - 5000-5500 км;

- дальность полета на скорости 1400-1500 км/ч - 2700-3000 км;

- высота полета над целью на дозвуковой скорости - 12500-13500 м;

- высота полета над целью на сверхзвуковой скорости - 15000-16000 м.

Вариант самолета "106А" с двумя двигателями НК-6 под крылом

Бомбардировочное, оборонительное вооружение и состав экипажа самолета "106" должны были быть аналогичными базовому самолету "105". Предварительный эскизный проект ОКБ с уточненными расчетными данными необходимо было подготовить к февралю 1955 г. На основании эскизного проекта ОКБ, МАП и ВВС должны были уже в марте 1955 г. принять решение по организации работ, чтобы испытания нового самолета начались не позднее 1958 г.

Первоначально для самолета "106" рассматривался весь набор предварительных компоновок самолета "105" с учетом установки двигателей AM-17 или ВД-9. Затем в 1955 г., когда самолет

"105" был полностью перекомпонован и был выбран вариант с двигателями ВД-7М с их установкой в верхней части фюзеляжа, проект "106" был перекомпонован аналогичным образом, при этом силовая установка была переведена на турбовентиляторные двигатели НК-6 со взлетной тягой 21500 кг. В 1956-1957 годах проект был переработан еще раз, теперь уже с учетом использования "правила площадей", как это случилось с базовым самолетом "105" при переходе к "105A" (Ту-22).

Большой объем работ, проведенных КБ совместно с ЦАГИ и смежными предприятиями и организациями по совершенствованию исходных проектов самолетов "105" и "106", позволил перейти к проектированию более совершенных самолетов по программе создания дальнего сверхзвукового бомбардировщика и ракетоносца Ту-22. Постановление Совета Министров СССР № 426-201 от 17 апреля 1958 года сводило работы по самолетам "105" и 106" к единой теме: созданию самолета Ту-22 и авиационно-ракетного комплекса К-22 , причем вариант с двигателями НК-6 рассматривался как основной, а вариант с ВД-7М - как подстраховочный, на случай неудачи с созданием НК-6. С двигателями НК-6 с увеличенной до 22000 кг взлетной тягой самолет должен был иметь следующие основные данные:

- максимальную скорость - 1800-2000 км/ч;

- практическую дальность полета с 3 т бомб на скорости 1400-1500 км/ч - 2700-3000 км; на скорости 950-1000 км/ч - 6000 км;

- практический потолок над целью на сверхзвуковом режиме - 16000-17000 м.

Самолет должен был быть предъявлен на совместные с ВВС контрольные государственные испытания в третьем квартале 1960 года.

АРК К-22 с одной ракетой Х-22 в варианте носителя с двигателями НК-6 должен был обеспечивать:

- радиус действия при скорости самолета носителя 950-1000 км/ч - 2800-3000 км; 1400-1500 км/ч - 1400-1750 км;

- высота пуска Х-22 - 10000-14000 м.

В дальнейшем предполагалось дополнительно форсировать тягу НК-6 и получить максимальные скорости 2300-2500 км/ч и практический потолок 20000 м.

Начало испытаний и длительные доводки всего семейства самолетов Ту-22, особенно элементов комплекса К-22, затяжка с созданием и доводками двигателя НК-6 - отодвинули дальнейшие работы по самолету "106" на начало 60-х годов. Теперь КБ вернулось к проекту, имея за плечами опыт проектирования и доводок самолета Ту-22 и его модификаций с ВД-7М. Начиная с 1960 года отдел техпроектов С.М. Егера вновь приступает к активным ОКР по теме самолет "106". Проектирование сразу шло в нескольких направлениях: на базе основного варианта самолета-бомбардировщика "106" с НК-6 в работе находились самолет-разведчик "106Р" и ракетоносец "106К"; проекты самолетов с измененной исходной компоновкой фюзеляжа - проект "106Б" и с размещением двигателей под крылом - "106А".

Рассматривались варианты альтернативных силовых установок с 3-4 двигателями типа ВД-19 или Р-15Б, имевших меньшие тяги. Предполагалось внедрение нового крыла с профилями с малой относительной толщиной ("тонкое крыло"), системы сдува пограничного слоя и подъемных двигателей РД-36-35, установленных в гондолах шасси и предназначенных для использования в системе сдува и как подъемные для сокращения длины разбега. Всего за пять лет работ по теме было рассмотрено не менее двух десятков различных вариантов самолета "106".

К 1963 г проектные работы по самолетам "106" и "106Б" продвинулись достаточно далеко. Был сделан окончательный выбор в пользу самолета с тонким крылом и углом стреловидности 60". Были проработаны основные вопросы, связанные с применением новой силовой установки с двигателями НК-6, спроектированы основные элементы планера, осуществлены выбор и увязка основных элементов оборудования, комплексов вооружения и систем РЭП (в проекте предполагалось отказаться от стрелково-пушечного оборонительного вооружения), в основном была подготовлена конструкторская документация для изготовления опытного образца самолета. Началось изготовление нового крыла и хвостовой части. Достаточно далеко продвинулись работы по двигателю НК-6, он проходил отработки на стенде, начались его испытания на летающей лаборатории Ту-95ЛЛ. Однако в 1963 г у ВВС и у руководства отрасли возникли сомнения в целесообразности продолжения программы самолета "106". Появились предложения о прекращении работ как по самолету, так и по двигателю НК-6. В связи с этим А.Н. Туполев принял решение максимально форсировать работы по самолету и выпустить опытный образец уже в 1963 году. Для этого решено было взять серийный Ту-22 и с минимальными доработками установить на него НК-6, провести летные испытания, получить значительное улучшение летных характеристик по сравнению с базовым самолетом и после этого добиться продолжения работ. Однако до окончательной постройки прототипа самолета "106" дело так и не дошло. КБ Н.Д. Кузнецова так и не смогло довести НК-6 до летного состояния, хотя туполевцы успели построить новую хвостовую часть с гигантскими мотогондолами под два НК-6. Работы по теме были прекращены в 1965 году, когда КБ приступило к первым проработкам проекта "145" будущего многорежимного самолета Ту-22М с крылом изменяемой стреловидности.

Основные проектные данные самолета "106" 2НК-6 в варианте с тонким крылом

- длина самолета - 40,195;

- размах крыла - 23,646 м;

- высота самолета - 10,9 м;

- взлетная масса - 100000-106000 кг

- максимальная скорость полета - 2200 км/ч;

- крейсерская скорость полета на сверхзвуке - 1800 км/ч;

- практический потолок - 18000-20000 м;

- дальность полета на дозвуке - 6750 км; на сверхзвуке - 4000 км;

- экипаж - 3 чел.

Военно-транспортный самолет, опытный

Ту-107. Совместные испытания

Использование первого отечественного реактивного пассажирского самолета Ту-104 в качестве базового для проектирования скоростного военно-транспортного самолета было предусмотрено еще на начальном этапе проектирования Ту-104. Один из пунктов ПСМ на разработку Ту-104 предусматривал переоборудование одного из серийных самолетов выпуска 1955 года в военно-транспортный самолет для перевозки грузов или 70 бойцов-десантников. В июле 1955 года ВВС выдает ТТТ на военно-транспортный самолет на базе Ту-104. 28 марта 1956 года Постановлением Совета Министров СССР № 424-261 эта работа для КБ была вторично подтверждена. По КБ проект получает обозначение самолет "107", официальное - Ту-107.

КБ в короткий срок прорабатывает проект модификации Ту-104 в самолет "107". готовится необходимая конструкторская документация, по которой в Казани в филиале КБ при заводе №22 из серийного Ту-104 в период с 1956 по 1957 годы был сделан опытный самолет "107".

Основное отличие "107-ой" машины от серийного Ту-104 состояло в новой хвостовой части фюзеляжа, оборудованной опускающимся трапом-люком (аппарелью) для загрузки боевой техники и личного состава, а также хвостовой оборонительной спаренной дистанционной установкой ДК-7 под две пушки АМ-23, с прицельной РЛС типа ПРС-2 и телевизионным прицелом ТСП-1. Пассажирская кабина переоборудовалась: исключалась ее герметизация (перевозимый личный состав на больших высотах должен был пользоваться индивидуальными кислородными приборами); пол усиливался с учетом перевозки боевой техники; передняя герметическая кабина увеличивалась, и теперь в ней находился отсек экипажа и отсек, в котором размещались расчеты транспортируемой боевой техники.

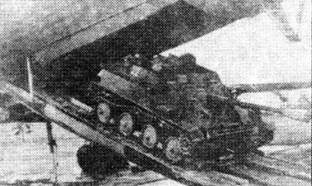

Выгрузка авиадесантной самоходной установки АСУ-57 из самолета Ту-107. Совместные испытания.

Предполагалось, что в случае необходимости можно будет в короткий срок провести переделку части парка пассажирских Ту-104 в военно-транспортные машины, тем самым обеспечив ВТА необходимым количеством специализированных самолетов. Для этого планировалось построить нужное количество сменных хвостовых частей.

Общая масса перевозимых грузов на самолете "107" достигала 10000 кг, имелась возможность довести ее до 15000 кг (рассматривался вариант загрузки двух бронетранспортеров БТР-40 с боевым расчетом. В нормальном варианте самолет мог принять на борт до 100 человек солдат или 69 носилочных раненых, или 65-70 парашютистов с возможностью их парашютного десантирования, или автомобили ГАЗ-69 или ГАЗ-63 с противотанковыми пушками ЗИС-2 в различных комбинациях с боевыми расчетами. Были подготовлены и другие разнообразные варианты загрузки личного состава и техники, включая бронетранспортеры и авиадесантные самоходные установки типа АСУ-57 и т.д.

По предварительным оценкам самолетный парк, состоявший из 150 Ту-107 и 50 Ту-104, способен был обеспечить быструю оперативную переброску войск и грузов со следующей производительностью: переброска пехотной дивизии за два рейса на расстояние 1500-1600 км за 9 часов, а при условии заправки самолетов топливом на промежуточных аэродромах - ту же дивизию можно было перебросить на 3000-3200 км за 18-20 часов.

Построенный самолет Ту-107 успешно прошел заводские испытания, которые закончились осенью 1958 года. 7 августа 1959 года начались государственные испытания. По их результатам отмечалось, что самолет в основном обеспечивает использование его как военно-транспортного, требованиям парашютного десантирования самолет не удовлетворяет. Предлагалось использовать Ту-107 только для переброски по воздуху воинских и других грузов.

Испытания и доводки Ту-107 закончились в начале 60-х годов. Хотя идея оснащения ВТА и ГВФ универсальным типом самолетов была крайне заманчива, невозможность успешно использовать Ту-107 для воздушного десантирования заставило прекратить дальнейшие работы над этим весьма перспективным направлением развития самолета Ту-104 и других магистральных пассажирских самолетов КБ. В дальнейшем рассматривались только штатные конвертируемые транспортные варианты пассажирских магистральных самолетов разработки КБ.

Основные данные опытного самолета "107" 2РД-ЗМ:

- длина самолета - 38,85 м;

- размах крыла - 34,54 м;

- высота самолета - 11,53 м;

- масса транспортируемых грузов - 10000-15000 кг;

- максимальная скорость - 900-1000 км/ч;

- крейсерская скорость - 750-800 км/ч;

- практическая дальность полета - 2440-3635 км;

- практический потолок - 11750 м;

- оборонительное вооружение - 2 х AM-23;

- экипаж - 6 чел.

Дальний межконтинентальный сверхзвуковой стратегический носитель, составная ударная авиационная система, проект

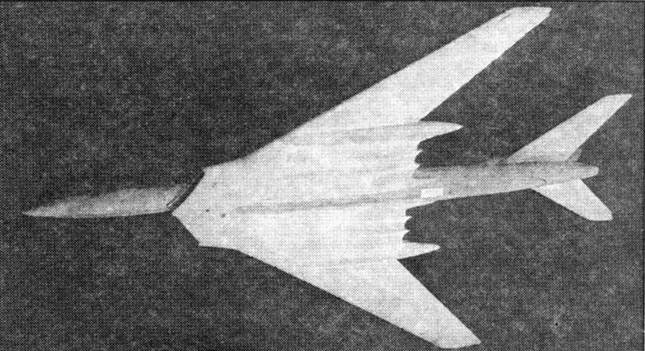

Модель самолета "108" 6хВД-7

В 1952 году КБ А.Н. Туполева приступило к работам по созданию межконтинентального тяжелого сверхзвукового самолета-носителя, способного достигать территории США или выходить в зону пуска пилотируемого подвесного самолета-носителя ядерной бомбы или беспилотного самолета-снаряда.

В плане этих работ в конце 1952 года бригада проектов КБ под руководством Б.М. Кондорского занялась изучением проблем, связанных с проектированием и постройкой тяжелого сверхзвукового самолета с различными типами крыльев (треугольным, ромбовидным и стреловидным). Изучался зарубежный опыт, проводилось предварительное проектирование подобного самолета по различным аэродинамическим схемам - нормальная схема, схема "бесхвостка" и т.д. Рассматривались варианты силовых установок на базе ТРД АЛ-7, ВД-5 с форсажными камерами и без них, число двигателей варьировалось от 3-х до 12-ти.

30 июля 1954 года вышло Постановление Совета Министров СССР №1606-727, которым КБ поручалось спроектировать и построить стратегическую авиационную составную сверхзвуковую ударную систему. Согласно Постановлению, составной дальний бомбардировщик (так официально называлась тема) должен был состоять из самолета - носителя с шестью бесфорсажными ТРД типа ВД-5М (взлетная тяга 15360 кг), получившего по КБ обозначение самолет "108" (Ту-108), и подвесного пилотируемого самолета с 2-мя ТРД типа АМ-11М (самолет "100"). Практическая дальность полета системы с ядерной бомбой массой 1250 кг должна была составлять 14000 км., из которых 5000-6000 км система должна была лететь на скорости 1400-1500 км/ч, со сбросом подвески в районе цели, с последующим возвращением и подвесного самолета, и самолета-носителя на базы. В варианте использования самолета "108" как стратегического бомбардировщика его дальность с 5000 кг бомб на скорости 950-1000 км/ч и высоте 16000-17000 м должна была составлять 12500-15000 км. На сверхзвуковой скорости 1400-1500 км/ч и на высоте 14000 м бомбардировщик должен был иметь дальность до 4000 км. Потолок над целью оговаривался 13000-14000 м. Бомбовая нагрузка: нормальная - 5000 кг, максимальная - 12000 кг. Длина разбега не должна была превышать 2300-2400 м. Оборонительное вооружение для самолета - носителя должно было состоять из одной 30-мм спаренной кормовой дистанционной установки. Экипаж - 3-4 человека. Три экземпляра самолета необходимо было построить к 1957 году.

По получению официального задания в КБ начались исследовательские и опытно-конструкторские работы направленные на конкретные проекты "108" и "100". В ходе исследований изучались тяжелые самолеты с треугольным крылом с углом стреловидности от 40 до 60°, рассматривались различные варианты силовых установок (ТРД АМ-17, ВД-5М, ВД-7М и ВК-9Ф. с форсажем и без форсажа, реактивно-винтовые двигатели П-8, турбовентиляторные бесфорсажные П-8). Эти исследования позволили, руководствуясь критерием получения максимальной дальности полета системы, наметить оптимальные основные массогабаритные параметры с наиболее подходящей для самолета силовой установкой из четырех П-4 (взлетная тяга 25000 кг). При этом основные параметры были следующие:

- площадь крыла - 370-400 м2;

- удлинение крыла - 4-4,5;

- сужение крыла - 6 и более;

- относительная толщина крыла - 0,06;

- стреловидность крыла - 35-40°;

- взлетная масса - 270000-320000 кг.

В дальнейшем предварительный проект был переработан под двигатели П-6 (НК-6), имевшие большие удельные расходы топлива. В проработке были варианты самолета-носителя с ПВРД, при этом его скорость увеличивалась до величины соответствующей М=2,85, но этот вариант принят не был, как избыточный для системы и малореальный для тогдашнего уровня технологий.

Летом 1955 года задание на самолет "108" корректируется под шесть двигателей ВД-7М или под четыре НК-6.

Большие экспериментальные и теоретические исследования в ходе работ по самолету "108" были проведены по особенностям конструкции и прочности треугольных крыльев. В дальнейшем этот опыт был использован при проектировании беспилотных самолетов "121" и "123", а также при работах по Tv-144.

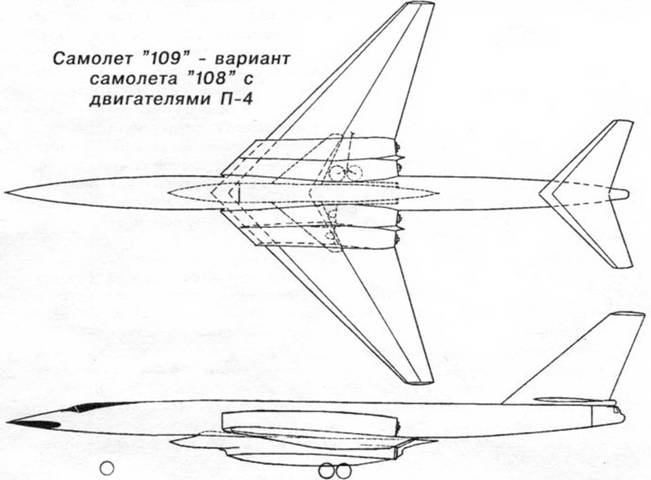

В феврале 1956 года по первым итогам проработки задания были подведены некоторые итоги проведенных работ. Были отмечены те технические сложности, с которыми столкнулись при проектировании и намечены дальнейшие пути развития проекта. Анализ возможных маршрутов нанесения по США авиационных стратегических ударов показал, что гарантированное достижение основных пунктов США с территории СССР, при условии возвращения носителя обратно на базу, возможно с двойной дозаправкой топливом в полете, при достижении величины аэродинамического качества на самолете "108" на дозвуке порядка 13-15 и на сверхзвуке - 5,5-6,5 и получения необычно высокой массовой отдачи по топливу (72 - 75%). Максимально по своим решениям удовлетворял этим оценкам проект с 4-мя бесфорсажными П-4, имевший обозначение по КБ самолет "109". Переход на реальные форсажные НК-6 только еще более усугублял проблему. Кроме этого необходимо было разработать технику и методику дозаправки топливом в полете на больших удалениях от своих баз, создать эффективные системы навигации и связи.

Каждая из проблем, с которыми столкнулись создатели самолета "108", представляла сама по себе отдельную весьма сложную задачу. Практически речь шла о создании многорежимного стратегического сверхзвукового ударного самолета-носителя, по своим техническим и технологическим решениям значительно опережавшего тогдашние возможности отечественных технологий. Фактически данный тип самолета был реализован только в 70-е и 80 -е годы с появлением американского и советского многорежимных ударных самолетов-носителей В-1 и Ту-160 с изменяемой стреловидностью крыла.

Несмотря на все эти проблемы, были предложены мероприятия по преодолению кризиса в создании самолета. К ним можно отнести работы по повышению качества на крейсерском и взлетно-посадочных режимах: внедрение новых профилей крыла, "правила площадей", применение систем отсоса и сдува пограничного слоя. Кроме того предлагались мероприятия по дальнейшему совершенствованию общей аэродинамической схемы, появились проекты ПС схеме "утка" с плавающим ПГО и т.д.

Тем временем, пока решались и вновь возникали различные технические проблемы, вышло новое ПСМ СССР № 424-261 от 28 марта 1956 года, которое предписывало продолжить работы по самолету "108" 4НК-6. Срок начала испытаний сдвигался на 1959 год.

Постепенно проектирование самолета переместилось в отдел технических проектов С.М. Егера. Там исходный проект самолета "108" существенно преобразился: схема самолета стала обычной низкопланной с хвостовым оперением, крыло стреловидное с углом стреловидности по передней кромке 45", двигатели располагались попарно у фюзеляжа над центропланом. Большая часть фюзеляжа и крыла были заняты топливными баками. В носовой части располагались герметическая кабина летчика и штурмана, в хвостовой части в отдельной гермокабине находился стрелок-радист кормовой стрелково-пушечной установки. Нижняя часть носового отсека была занята РЛС типа ПН. В грузоотсеке в центральной части фюзеляжа на специальном опускающемся балочном держателе подвешивался или пилотируемый ударный самолет, или беспилотный самолет-снаряд.

Проектные работы по системе "108" продолжались еще два года. В конце-концов проект разделил судьбу построенных мясищевских М-50 и М-52 (первый начал проходить летные испытания), машин, близких по характеристикам к самолету "108". Наступила ракетная эра и советское политическое руководство сделало ставку на развитие стратегических программ на основе межконтинентальных баллистических ракет. 31 июля 1958 года вышло Постановление Совета Министров СССР №867-404, согласно которому все работы по системе "108" были прекращены.

Дальний межконтинентальный и сверхзвуковой стратегический носитель, составная ударная авиационная система, проект

Вариант самолета "108" с турбовентиляторными бесфорсажными двигателями П-4 КБ Н.Д. Кузнецова.

Основные проектные данные самолета 109" 4П-6

- размах крыла - 37,5 м;

- площадь крыла - 350 м2;

- максимальная скорость - 1800-2000 км/ч;

- дальность полета - 10000 км, из них на сверхзвуке - 1500-1800 км.