Михаил НИКОЛЬСКИЙ

Вот уже более полувека отделяет нас от тех далеких дней, когда наши отцы и деды праздновали Великую Победу над фашистской Германией. И тем не менее, каждый май приносит нам радость того светлого праздника. Точно также каждый раз в конце июня мы со скорбью вспоминаем погибших и переживаем ужас той трагедии, которая постигла наш народ на рассвете 22 июня 1941 года.

Редакция журнала "Авиация и космонавтика" традиционно к этим датам готовила материалы, посвященные участию советской авиации в Великой отечественной войне.

Сегодня мы предлагаем вашему вниманию довольно необычный номер, в котором рассказывается о самом массовом советском самолете-истребителе конструкции А.С. Яковлева (серия самолетов Як-1, 7, 9, 3) и его главном противнике - немецком истребителе Мессершмитт Bf 109. В этой работе мы не стали что-либо приукрашивать, превозносить или огульно охаивать достоинства той или иной машины (что было модным на протяжении очень многих лет). В конце концов история все сама поставит на свои места. Главное - мы решили дать вам возможность самим сопоставить, проанализировать и реально взглянуть хотя бы на одно из проявлений той чудовищной войны - на противостояние в воздухе истребителей Яковлева и Мессершмитта. Ведь в этих двух типах самолетов был сконцентрирован не только талант конструкторов. Это отражение работы всей авиапромышленности, людских и сырьевых ресурсов воюющих стран, показатель уровня подготовки и мастерства летчиков, механиков и командного состава. Не следует забывать и о том, что именно самолеты Яковлева и Мессершмитта стали самыми массовыми истребителями периода второй мировой войны, провоевавшими с самого первого дня и до последнего. Именно эти самолеты во многом определяли исход воздушных сражений на восточном фронте.

Конечно, рассказать в одном, хотя и сдвоенном номере журнала об истребителях Яковлева и Мессершмитта практически невозможно. О каждом из них можно написать многотомную монографию. Достаточно вспомнить выпущенную издательством "Любимая книга" иллюстрированную монографию "Первый Як". К сожалению, ряд кризисных явлений в экономике нашей страны, приведший к многократному повышению цен на бумагу и полиграфические услуги, ставит перед инициаторами подобных изданий непреодолимые трудности. И, тем не менее, мы надеемся, что со временем монографии об этих и других самолетах выйдут в свет и найдут своего читателя. Пока же предлагаем вашему вниманию чисто журнальный вариант.

При подготовке материала использовались фотографии из фондов ОНТИ ЦАГИ и личных коллекций Е. Гордона и М. Маслова. Редакция также выражает огромную признательность за оказанную помощь В.И. Алексеенко - бывшему летчику-испытателю НИИ ВВС.

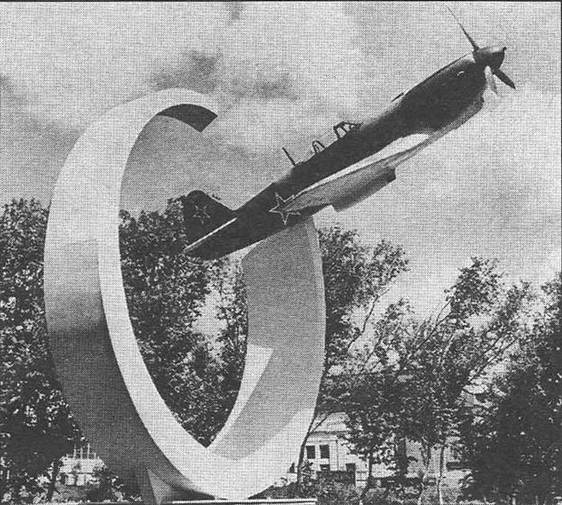

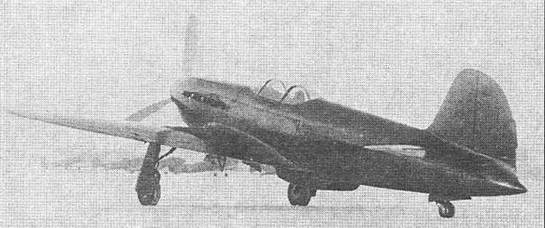

Первый опытный истребитель Яковлева - И-26-1

Работы по созданию истребителя нового поколения велись в СССР широчайшим фронтом: в 1939 г. над такими машинами работало 12 конструкторских коллективов. В том же году определились и фавориты: изделия коллективов, возглавляемых Микояном и Гуревичем, Лавочкиным, Горбуновым и Гудковым, Яковлевым. История показала, что тогда были выбраны не просто удачные истребители, - были выбраны три ОКБ, которые долгое время оказывали огромное влияние на развитие авиации в целом.

Выбор тот был, по мнению многих историков авиации, далеко не самым объективным, однако история, как известно, сослагательного наклонения не имеет, и детищу А.С. Яковлева - опытному самолету И-26 - предстояло стать самым массовым истребителем ВВС Красной Армии в годы Великой Отечественной войны.

Яковлев не ограничился созданием только легкого фронтового истребителя. В 1939-41 гг. в возглавляемом им ОКБ велись работы сразу по четырем машинам, имеющим ряд общих конструктивных особенностей. Это были легкий фронтовой истребитель И-26, его двухместный тренировочный вариант И-27 (УТИ-26), высотный истребитель-перехватчик ПВО И-28 и тяжелый истребитель с пушечным вооружением И-30.

И-26 проектировался под перспективный мотор М-106, однако его создание затянулось, и, дабы не сорвать сроки проектирования истребителя, пришлось заменить М-106 менее мощным и высотным М-105П.

Отсутствие мощных двигателей жидкостного охлаждения во многом определило генеральную линию развития яковлевских истребителей - увеличение удельной мощности за счет снижения массы планера, снятия части оборудования, вооружения, уменьшения запаса топлива. Так, при разработке И-26 в целях облегчения конструкции пришлось пойти на применение неразъемного крыла, что давало экономию в весе примерно в 100 кг, хотя усложняло транспортировку и ремонт самолета в полевых условиях. Забегая вперед, можно отметить, что неразъемное крыло стало бельмом на глазу для представителей ВВС, отвечавших за проведение испытаний истребителей Як. Нехватка металла не позволила сделать самолет цельнометаллическим, он имел смешанную конструкцию. Каркас фюзеляжа ферменный, сварен из стальных труб. Обшивка носовой части дюралюминиевая, хвостовой - из полотна. Крыло - деревянное с обшивкой из фанеры, оклеенной полотном. Вооружение опытного И-26 состояло из мотор-пушки ШВАК калибра 20 мм и четырех синхронных пулеметов ШКАС.

И-26 спроектировали всего за пять месяцев 1939 г. За один день до конца 1939 г. изящный красный моноплан с полосатым красно-белым рулем направления ("фирменная" раскраска опытных машин Яковлева) перевезли на Ходынку для прохождения заводских испытаний. Первый раз И-26 поднял в воздух шеф-пилот фирмы Ю.И. Пионтковский 13 января 1940 г. "Рекордные" сроки проектирования истребителя сразу же дали себя знать. Дефектов, грубых ошибок, нестыковок было более, чем достаточно. Главное - недостаточной оказалась прочность самолета. Действительная масса пустого превысила расчетную на 300 кг; справедливости ради следует отметить, что решающий вклад в этот весьма чувствительный довесок внесли смежники (превышен вес двигателя, винта, шасси и ряда других агрегатов). Крайне неудачной оказалась конструкция шасси. На скорости свыше 220 км/ч стойки шасси не убирались, при уборке колеса с силой ударялись об обшивку крыла, а при выпуске стойки выпрямлялись чересчур энергично, грозя сломать подкосы. Ненадежными были замки, постоянно существовала опасность непреднамеренной уборки или выпуска шасси. Масса проблем была связана с винтомоторной установкой. Опытный М-105П постоянно перегревался, а винт раскручивался до числа оборотов, превосходящих допустимое, текла маслосистема. За неполных четыре месяца летных испытаний (выполнено 42 полета). На И-26-м пришлось сменить пять двигателей. Более-менее нормально истребитель стал летать только после замены винта ВИШ-52П на ВИШ-61П и доработки ряда агрегатов двигателя.

Испытания И-26-1 были прерваны трагедией - 27 апреля 1940 г. на нем разбился шеф-пилот яковлевской фирмы Юлиан Иванович Пионтковский. Точную причину катастрофы установить не удалось; вероятно, самопроизвольно вышло шасси, колеса начали раскачиваться и наносить удары по крылу, обшивка крыла разрушилась, и самолет потерял устойчивость и управляемость. По другой версии у самолета отвалилось вследствие недостаточной прочности крыло при выполнении летчиком бочки.

В конструкции второго прототипа И-26-2 был учтен опыт первенца: усилена прочность крыла за счет увеличения толщины обшивки. Усилены места крепления плоскостей к фюзеляжу; маслорадиатор двигателя был перенесен под мотор, что несколько улучшило температурный режим, уменьшен боекомплект и сняты два ШКАСа. Масса И-26-2 возросла по сравнению с первым прототипом на 100 кг.

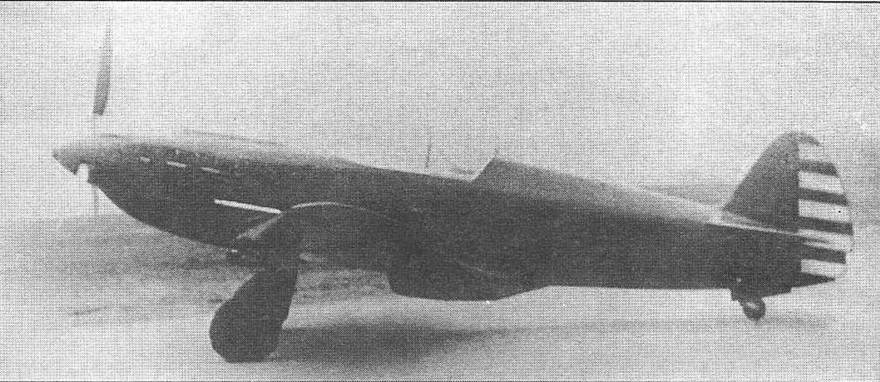

Второй опытный образец истребителя - И-26-2

Заводские испытания И-26-2 проходили с марта по май 1940 г. Проводивший испытания С.А. Корзинщиков выполнил несколько полетов на пилотаж; вместе с Корзинщиковым заводские испытания И-26-2 проводил летчик П.И. Федрови. Главный конструктор, конечно же, знал о недостаточной прочности машины, поэтому Пионтковскому пилотаж запрещался, а Корзинщикову разрешили крутить относительно простые фигуры и на пониженных скоростях. Стоит добавить, что все полеты проводились с ограничением по взлетной массе, а на самолете не было ряда устройств, использование которых военные считали необходимым (радиостанции, генератора).

Весьма вероятно, - не будь Яковлев зам. наркома авиационной промышленности, история истребителя заводскими испытаниями и закончилась бы. Чего стоит тот факт, что в своих 42-х полетах Пионтковский 15 раз садился на вынужденную, так что катастрофа - результат вполне закономерный. Однако "удачливому человеку" (так назвал А.С. Яковлева выдающийся летчик-испытатель Марк Лазаревич Галлай) удалось убедить Сталина в перспективности своего детища. 29 мая 1940 г. комиссия НКАП признала возможным передать И-26 на государственные испытания. В акте приемки на госиспытания от 1 июня 1940 г. отмечен целый "букет" несоответствий самолета требованиям ТЗ и норм прочности. НИИ ВВС согласился принять И-26 на испытания только по причине беспрецедентного давления сверху.

В это время уже велось серийное производство истребителей. Решение об изготовлении на заводе № 301 в Химках войсковой серии было принято еще 19 февраля, а 4, 16 и 29 мая 1940 г. постановлениями Комитета обороны при СНК СССР предписывалось организовать серийное производство на заводах № 47 (в Ленинграде), № 301 (в Химках) и № 292 (в Саратове).

Задачу испытателям поставили непростую - доказать способность самолета достичь расчетных характеристик. Пришлось в угоду специфическим требованиям (обычно соответствие реальных и расчетных характеристик проверяют, а не подтверждают) менять все методики испытаний. Набор высоты осуществлялся с выдерживанием горизонтальных площадок через каждые две-три минуты, замеры максимальной скорости проводились в течение трех минут вместо шести. Более того, после выруливания, перед взлетом, мотор на 10-15 минут выключался. Причинами таких, с позволения сказать, "испытаний", были перегрев двигателя и недостаточная прочность. По воспоминаниям ведущего инженера НИИ ВВС И.Г. Рабкина, эти полеты получили неофициальное название "полуполетов".

На госиспытаниях И-26-2 налетал в 52-х полетах 21 час. Испытания проводили П.М. Стефановский и А.С. Николаев. По их результатам НИИ ВВС вынес заключение, что истребитель И-26 госиспытания не выдержал, а дефектная ведомость по машине состояла из 123 пунктов. В то же время, испытатели отметили и положительные качества самолета, прежде всего, простоту пилотирования и принципиальную возможность достижения расчетных характеристик. Формально И-26 не то чтобы не выдержал госиспытания, - он их "не закончил", т. е. не был проведен ряд полетов. Однако все прекрасно понимали, что произойдет с машиной и летчиком в случае выполнения высшего пилотажа или пикирования на больших скоростях.

В полной мере предтечей знаменитых Яков стал третий прототип - И-26-3. В его конструкции были по возможности учтены недостатки двух первых опытных самолетов. Самое главное - увеличена до 107% разрушающей нагрузки прочность (67% на И-26-1). Масса И-26-2 возросла еще на 100 кг, но зато теперь на нем можно было выполнять фигуры высшего пилотажа и пикировать. Заводские испытания с 18 сентября по 12 октября проводил С.А. Корзинщиков. Летчик выполнил все фигуры высшего пилотажа, сваливание в штопор и отстрел оружия. Уже 13 октября истребитель передали в НИИ ВВС. В тот же день П.М. Стефановский выполнил на нем два полета на высший пилотаж. В последующие дни исследовались штопорные характеристики машины, ее поведение на пикировании с ограниченной до 500 км/ч по прибору скорости, а также отстреливалось вооружение. 25 октября Петр Михайлович разогнал И-26 на пикировании до приборной скорости 570 км/ч, что соответствовало истинной скорости 680 км/ч; в результате деформировался каркас подвижной части фонаря кабины, погнулся щиток на правой стойке шасси. Больших разрушений удалось избежать благодаря мастерству летчика, вовремя почуявшему неладное и сумевшему вывести И-26 из пикирования. Каркас фонаря и щитки шасси усилили за один день, после чего полеты на пикирование возобновились. Удалось достичь приборной скорости 635 км/ч без каких-либо неприятных последствий. Кроме Стефановского, новый истребитель облетали летчики-испытатели НИИ ВВС Николаев, Груздев, Прошаков, Кубышкин. В начале декабря был утвержден отчет по результатам госиспытаний: "самолет И-26 № 3 конструкции А.С. Яковлева считать прошедшим государственные испытания удовлетворительно". К отчету прилагался и перечень дефектов, главными из которых были перегрев масла при работе двигателя на номинальной мощности, отсутствие радиостанции и ряда приборов. В декабре 1940 г. в связи с изменением системы обозначений советских самолетов И-26 стал называться Як-1.

Испытания И-26 были не простыми, но не менее сложный путь прошли и два основных конкурента - истребители И-301 Лавочкина, Горбунова и Гудкова и И-200 Микояна и Гуревича. И-301, как и машина Яковлева, также не преодолел с первого захода госиспытания. И-200 испытания прошел, но он был последним из этой тройки, а, кроме того, за. фирмой МиГ стоял мощнейший в СССР авиазавод им. Авиахима; такой производственной базы не имели ни Яковлев, ни "три мушкетера" - Лавочкин, Горбунов, Гудков. Дефектные ведомости по всем трем опытным истребителям по количеству пунктов не сильно отличались друг от друга (И-26 - 123 пункта, И-301 - 115, И-200 - 112). Яковлевская машина испытывалась самой первой, ей и шишек больше досталось. Впечатляет умение разработчиков И-26 учиться на своих ошибках и устранять их; всего за год им удалось пройти путь от более чем "сырого" И-26-1 до вполне приемлемого И-26-3. Для сравнения англичане доводили свой "Спитфайр" два года (не считая времени, затраченного на "аванпроекты"), примерно столько же времени потратили немцы на превращение опытного Bf 109 в серийный Bf 109В. Тем не менее на месте И-26 вполне могла оказаться и другая машина, например, И-180 Поликарпова, и еще вопрос, какой самолет в конечном итоге стал бы лучшим.

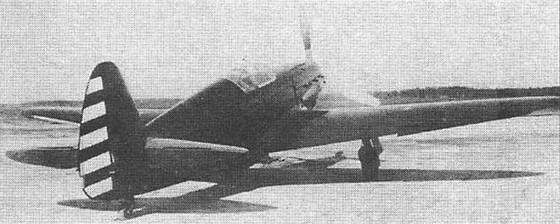

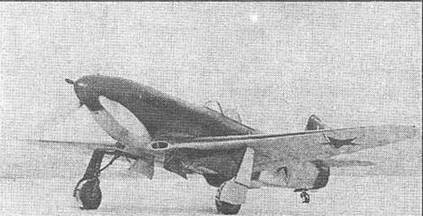

Опытный истребитель И-28

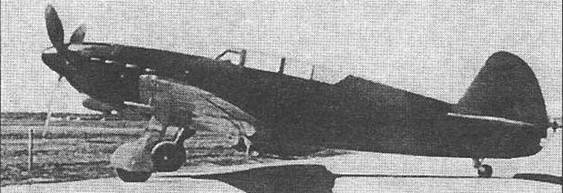

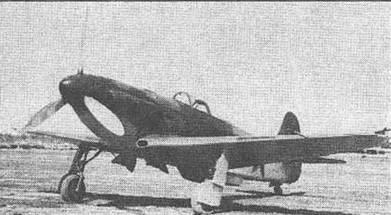

Опытный истребитель И-30-2

Перевооружение армии на совершенно новые скоростные истребители требовало создания адекватного учебно-тренировочного самолета для переподготовки летчиков. Задание на разработку такого самолета на базе И-26 в марте 1940 г. получил коллектив, возглавляемый А.С. Яковлевым, поскольку у других КБ опыт проектирования скоростных учебных самолетов отсутствовал.

УТИ-26 был спроектирован и построен с 25 января по 17 июня 1940 г. В отличие от И-26 он был двухместным. Передняя кабина предназначалась для ученика, задняя - для инструктора. Обе кабины закрывались общим фонарем с индивидуальными сдвижными частями. Вооружение состояло из двух пулеметов ШКАС. Чтобы сохранить центровку самолета, изменившуюся в связи с установкой второй кабины, пришлось сдвинуть вперед крыло на 100 мм. УТИ в полной мере унаследовал все достоинства и недостатки одноместного прародителя, его летные характеристики практически не изменились, но зато и "букет" дефектов никуда не делся. Заводские испытания УТИ-26 с 23 июля по 25 августа проводил летчик-испытатель П.Я. Федрови; госиспытания проводились с перерывом (УТИ-26 летал с 28 по 30 августа и с 11 по 19 сентября), вызванным поломкой шасси и повреждением консоли крыла. Испытания проводил Стефановский. Как и И-26, госиспытания УТИ-26 с первого раза не прошел. Второй раз самолет передали в НИИ ВВС после ряда доработок 21 сентября. За четыре дня машину облетали и поставили ей "удовлетворительно", комиссия особо отметила, что УТИ-26 является единственным переходным типом самолета при переучивании на новые истребители.

16 сентября начались заводские испытания второго опытного УТИ-26-2 с измененным соотношением площадей стабилизатора и рулей высоты при неизменной общей площади горизонтального оперения; с новым шасси. На заводских и государственных испытаниях второй экземпляр УТИ показал лучшую устойчивость и управляемость, чем УТИ-26-1.

Два других самолета И-28 и И-30 в серийное производство не пошли. Высотный истребитель-перехватчик И-28 (Як-5 образца 1940 г.) спроектировали и построили всего за три с половиной месяца - в июле-октябре 1940 г. Конструкция самолета (за исключением кабины) практически аналогична УТИ-26-2, главным отличием стал более высотный двигатель М-105ПД с нагнетателем Э-100 конструкции В.А. Доллежаля. Вооружение такое же, как у И-26-2: два синхронных пулемета ШКАС и мотор-пушка ШВАК. С самого начала на И-28 устанавливалась радиостанция РСИ-3.

Первый полет самолета состоялся 1 декабря 1940 г., летчик-испытатель Федрови. Полет закончился вынужденной посадкой из-за ненормальной работы двигателя. Испытания И-28 продолжались вплоть до 1942 г., но надежной работы М-105ПД добиться не удалось. В январе 1941 г. на высоте 9150 м на И-28 была достигнута скорость 665 км/ч - наибольшая для советских самолетов того времени.

Гораздо более интересной машиной был построенный в двух экземплярах И-30 (Як-3 образца 1941 г.). Самолет отличался исключительно мощным вооружением: три пушки ШВАК и два ШКАСа. В конструкцию планера внесли много изменений по результатам испытаний и уже начавшейся эксплуатации истребителей Як-1. Практически заново было спроектировано крыло; оно стало цельнометаллическим и разъемным, появились автоматические предкрылки. Центроплан имел отрицательное V, а консоли - положительное, таким образом, крыло И-30 стало "чайкообразным". Радиостанция РСИ-4 имела большую дальность приема-передачи, чем РСИ-3. С целью улучшения эргономики полностью перекомпоновали кабину летчика, ставшую более удобной. Улучшения и доработки не прошли даром - полетная масса И-30 возросла против массы И-26-2 на 430 кг, а максимальная скорость упала. Почти вдвое возросло время выполнения виража. В то же время по технике пилотирования новый самолет был проще, чем Як-1.

Первоначально И-30 оснащался двигателем М-105ПД, впоследствии замененным на более надежный М-105П. Заводские летные испытания Як-3-1 проходил в преддверии войны - с 5 апреля по 17 июня 1941 г.; летчиком-испытателем был Федрови. В госиспытаниях принимали участие летчики НИИ ВВС Супрун, Стефановский, Груздев. В отличие от других первых Яков, И-30 госиспытания прошел успешно с первого захода, однако развертыванию его серийного производства помешала война. Предполагалось развернуть серийное производство Як-3 вместо Як-4 на заводе № 81 (Тушино), а также на заводах № 292 в Саратове и № 83 в Хабаровске. Решение о серии приняли еще до первого полета, и к началу войны на заводах уже имелся задел самолетов. Крест на серии поставило металлическое крыло, В условиях дефицита алюминия строить Як-3 посчитали слишком дорогим удовольствием. Кроме того, самолет не имел ощутимого преимущества в летных характеристиках перед уже освоенным Як-1; свою роль сыграла и эвакуация промышленности на Восток страны.

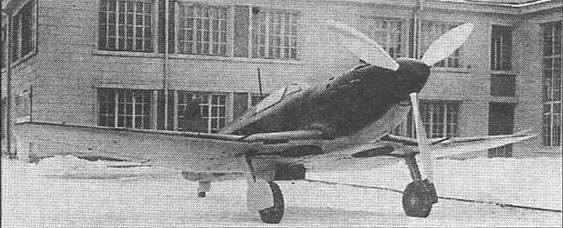

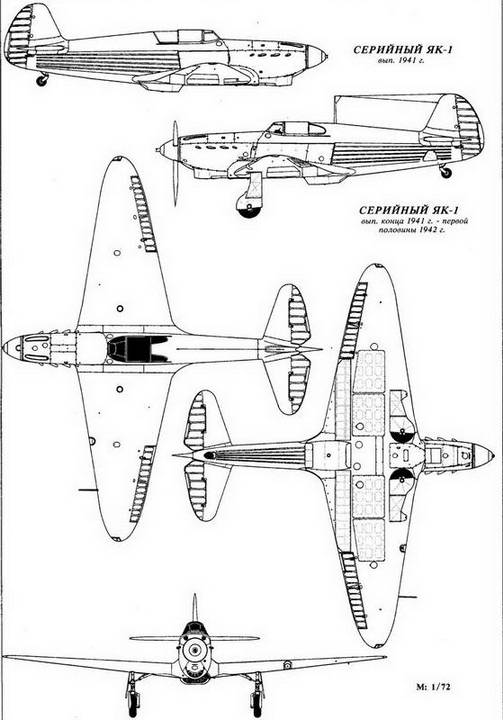

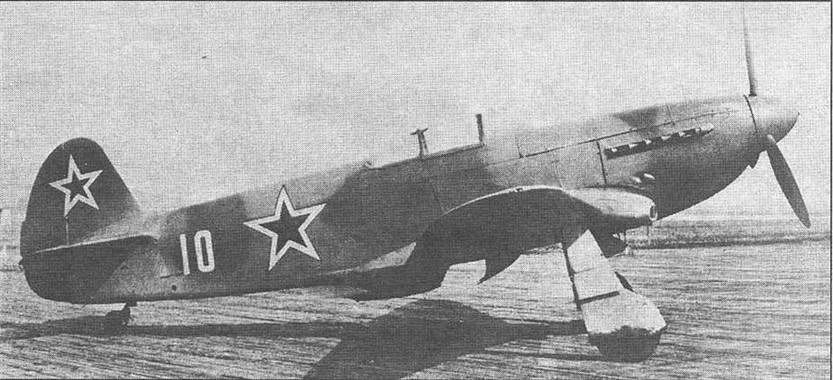

Як-1 №0105 из первой серийной партии

Постройка войсковой серии из 11 самолетов И-26 началась еще до катастрофы опытного И-26-1. В марте завод № 301 получил рабочие чертежи истребителя, на подготовку производства отводилось 3-4 месяца. Все 11 машин войсковой серии удалось построить к июню 1940 г. Самолеты были аналогичны И-26-1 со всеми вытекающими отсюда последствиями. Так, на первом серийном И-26 пришлось срубать носки крыла и менять их на более прочные.

Первые серийные истребители Яковлева передали 12-му ИАП, дислоцировавшемуся в подмосковной Кубинке. Летчикам предстояло освоить скоростной самолет, провести войсковые испытания и подготовиться к показу машин на воздушном параде. Мнение строевых летчиков об И-26 практически совпало с мнением летчиков-испытателей; особо отмечалась простота пилотирования и легкость освоения истребителя, нарекания вызвали перегрев мотора, недостатки конструкции шасси, отсутствие радиостанции, посадочной фары, генератора и бензиномера. Вместе с тем летчики 12-го полка восприняли новый самолет "более положительно". Самолет не бывает хорош или плох сам по себе, его плюсы и минусы проявляются в сравнении с другими машинами аналогичного назначения. Так вот, пилоты НИИ ВВС сравнивали И-26 с И-200, И-301, другими отечественными опытными истребителями и с проходившим испытания одновременно с самолетом Яковлева Bf 109, закупленным в Германии. Строевые летчики оценивали новый истребитель исходя из опыта полетов на И-16 и И-15. Естественно, по отношению к этим ветеранам И-26 при всех своих недостатках представлял скачок вперед.

Войсковые испытания официально завершились 31 января 1941 г. подписанием акта начальником ВВС Красной Армии П.В. Рычаговым. Первый показ Яка широкой публике состоялся 7 ноября 1940 г., когда пятерка истребителей во главе с командиром 12-го ИАП полковником Г.А. Коргушевым пронеслась над Красной площадью.

Постановление о массовом производстве истребителей Яковлева было принято 4 мая 1940 г. Самолеты планировалось строить на заводе № 47 в Ленинграде; 16 мая к нему добавился завод № 301 в Химках, а 29-го - № 292 в Саратове. В дальнейшем получилось, что реально Як-1 выпускал только саратовский завод. Первый самолет на нем изготовили в сентябре 1940 г.; в конце года саратовские Яки стали поступать на вооружение истребительных авиаполков ПВО, поскольку их личный состав имел лучшую подготовку по сравнению с другими ИАП ВВС. Перед освоением Як-1 в Саратове уже подготовили массовое производство скоростного истребителя В.П. Яценко И-28. В серию этот самолет так и не пошел, зато завод получил опыт освоения передовых технологий, крайне необходимый при подготовке производства Яков.

Серия шла трудно, в чертежи вносилась масса изменений, причем большая их часть не согласовывалась с заказчиком - ВВС. Данный пример определенным образом характеризует сталинский режим. Почему-то принято считать, что при тогдашнем жестком авторитарном руководстве все делалось в соответствии с буквой постановления или руководящего указания Самого, отступления же карались самым жестким способом. В свое время автор данной статьи работал на военном заводе, так вот, даже в сверхлиберальное перестроечное время отступления от согласованной с заказчиком техдокументации приносили массу неприятностей. Видимо, все же не за всем могло уследить око НКВД, да и 39-40 годы характеризовались стремлением любой ценой запустить в массовое производство современную военную технику. КБ и завод по собственной инициативе внесли в конструкцию истребителя 43 изменения, зато из десяти дефектов, требовавших обязательного устранения, ликвидировали восемь. На проверочные госиспытания серийный истребитель выпуска завода № 301 поступил только в феврале 1941 г. Большую часть изменений в конструкции военные приняли, часть отклонили, не забыв отметить, что 37 из 58 недостатков машины не ликвидированы.

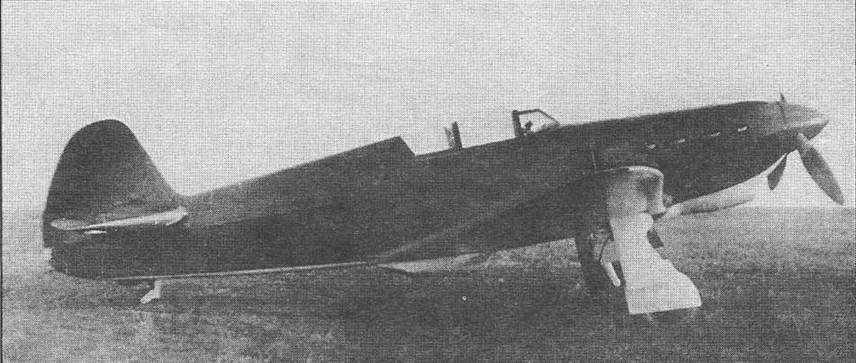

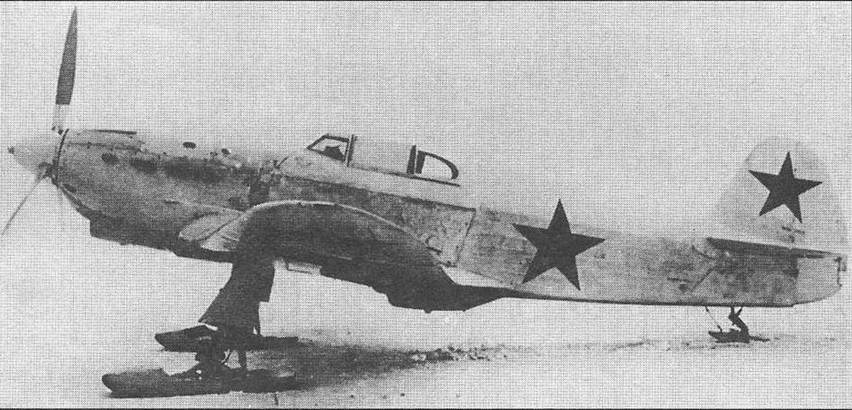

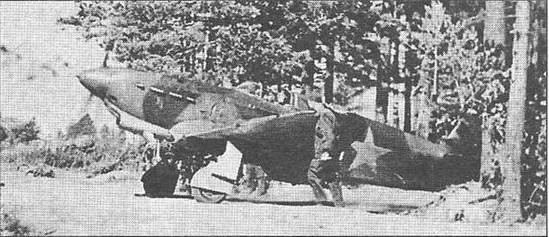

Як-1 №3855 на лыжах и с РС-82

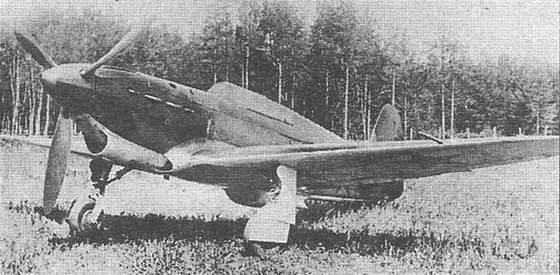

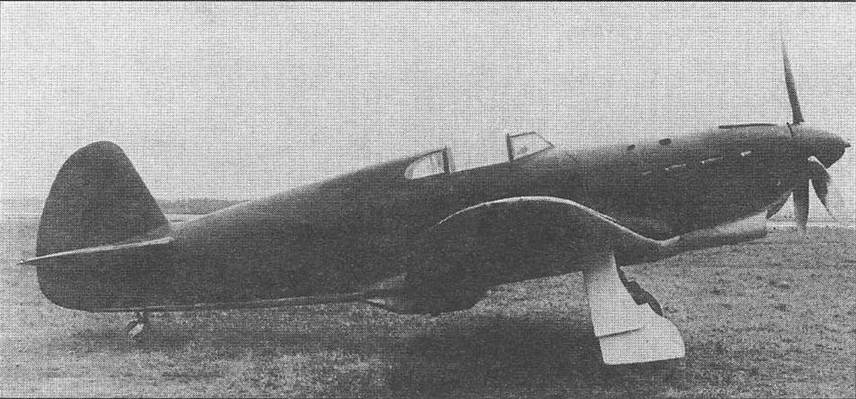

Як-1 №1569, оснащенный форсированным двигателем ВК-105ПФ

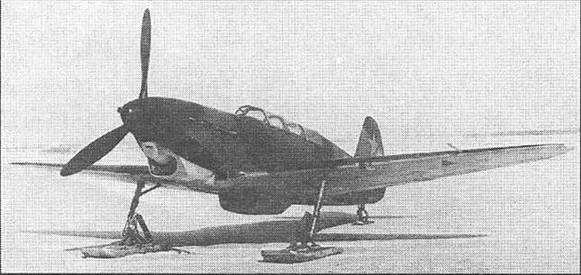

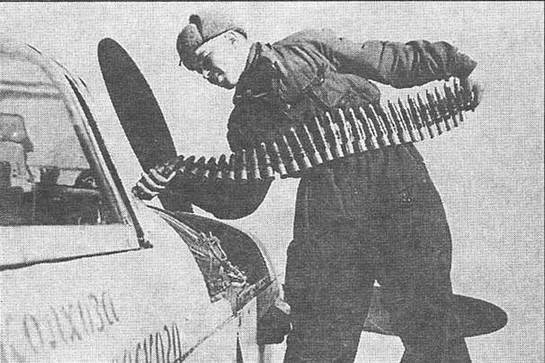

Серьезные претензии были к качеству изготовления серийных самолетов, чьи летные характеристики уступали опытным машинам. Саратовский Як, предъявленный на госиспытания 10 июня 1941 г., оказался уже более доведенным, хотя на нем также отмечены неустраненные дефекты и возросшая по сравнению с эталоном И-26-2 масса. Радиостанции на Яки стали устанавливать только с ноября 1941 г., причем передатчики ставили только на каждую десятую машину, на остальные - лишь приемники. Тогда же в конструкцию внесли еще ряд усовершенствований, в частности, улучшенный мотор М-105ПА, кронштейны для подвески под крыло реактивных снарядов, хвостовое колесо сделано неубирающимся, сняты нижние створки ниш шасси, а боезапас к пушке увеличен на 10 снарядов. Зимой 1941-42 г.г. выпускались истребители Як-1 с лыжным шасси.

Нехватка на фронте бомбардировщиков и штурмовиков вынуждала применять для поддержки своих войск истребители. В связи с этим весной 1942 г. на Як-1 стали монтировать бомбодержатели для подвески бомб массой от 25 до 100 кг. Мера эта оказалась совершенно неоправданной; с бомбами на внешней подвеске самолет становился трудноуправляемым, мощности двигателя М-105ПА явно не хватало для возросшей массы самолета. В строевых частях, как правило, замки и ухваты для бомб снимались, а истребители использовались по своему прямому назначения - для уничтожения самолетов противника.

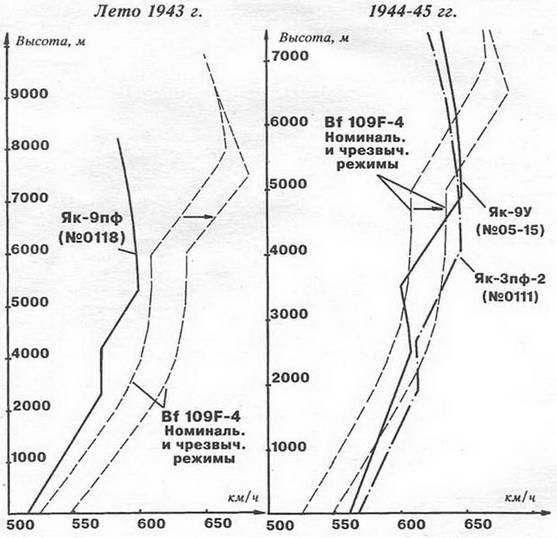

Як-1 превосходил по своим характеристикам Bf 109Е, но в 1941 г. появился "Фридрих" - Bf 109F, которому Як проигрывал в скорости и скороподъемности. Для восстановления статус-кво необходимо было поднять мощность М-105. Одним из способов повышения мощности стало снижение высотности. Опыт воздушных боев показал, что на Восточном фронте боевая работа ведется в основном вблизи земли, поэтому снижение высотности было оправданным. С июня 1942 г. на Як-1 ставился мотор М-105ПФ, мощность которого была увеличена примерно на 200 л.с. за счет снижения высотности и форсирования по наддуву. Только с установкой этого мотора Як-1 получил некоторое преимущество в скорости перед Bf 109F на малых и средних высотах. Форсирование М-105 проводилось по инициативе инженеров КБ Яковлева, в то время как моторостроители возражали против такой несогласованной с ними модернизации двигателя. Более мощный двигатель, конечно же, сулил немало преимуществ, но породил и хорошо знакомые еще по испытаниям И-26 в НИИ ВВС проблемы: при наборе высоты следовало внимательно следить за температурой воды и масла, а через каждые 2500-3000 м делать горизонтальные площадки.

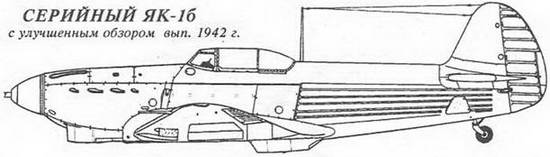

Серийный Як-1Б с улучшенным обзором выпуска 1942 г.

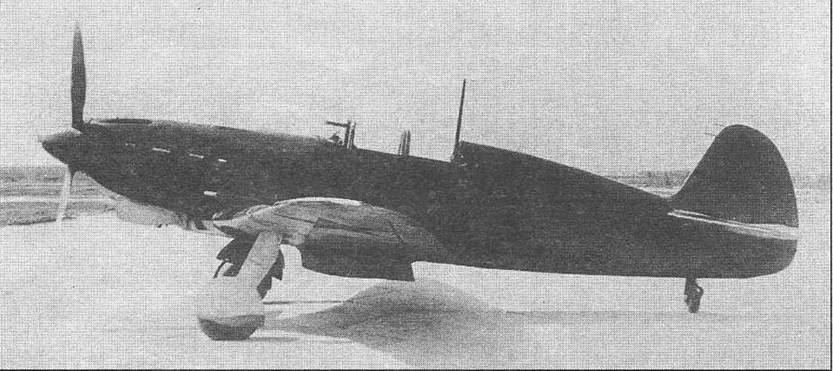

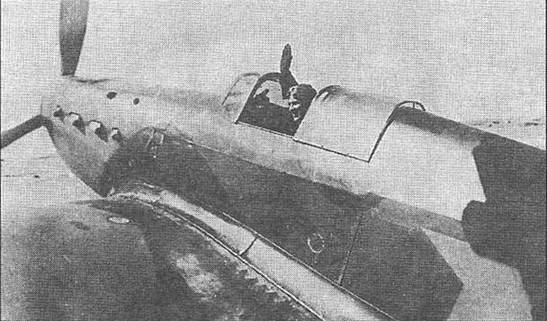

Як-1 с улучшенным обзором (войсковые испытания)

Больным местом всех Яков считалось выбивание масла и забрызгивание им прозрачной части фонаря кабины. Особенно ярко данный дефект проявлялся на Як-1 с М-105ПФ, поэтому летчики на фронте часто летали с открытым фонарем, справедливо полагая, что хороший обзор в бою стоит 10-15 км потерянной скорости. Именно плохой обзор из-за забрызгивания плекса маслом и был причиной полетов с открытом фонарем, а вовсе не привычка пилотов к открытым кабинам поликарповских "ястребков".

Так получилось, что в работе по совершенствованию Як-1 конструкторы все время догоняли своих визави из фирмы Мессершмитт А.Г. Только поступил в войска Як-1 с М-105ПФ, не уступавший Bf 109F, как немцы "выдали" 109G, превосходивший по своим характеристикам Як. Произошло это в критический момент - осенью 1942 г. - в ходе боев за Сталинград. Немцы повышали боевую эффективность "мессеров" в первую очередь за счет роста мощности моторов. Для нас такой путь был неприемлем. Оставалось снижение полетной массы и совершенствование аэродинамики. Снизить массу Яка можно было или за счет замены деревянных элементов конструкции на металлические, или за счет снятия оборудования. В 1942 г. с алюминием в стране было напряженно, поэтому оставалось только снимать все, что можно. "Вылизывалась" аэродинамика машины. Всю осень 1942 г. конструкторы лихорадочно искали резервы повышения максимальной скорости Яка. Вновь ввели уборку хвостового колеса, переделали капоты моторов и кок винта, выхлопные патрубки выполнили реактивными. По рекомендации ЦАГИ был осуществлен ряд улучшений внутренней аэродинамики самолета. Улучшенный Як-1 испытывался в ЛИИ в октябре 1942 г., его максимальная скорость возросла в зависимости от высоты полета на 10-15 км/ч. Ресурсы улучшения аэродинамики Як-1 оказались практически исчерпанными. Все же, несмотря на столь малый прирост скорости, Як практически сравнялся по этому параметру на малых высотах с Bf 109G, а по горизонтальной маневренности превосходил своего противника. Серийное производство Як-1 с улучшенной аэродинамикой началось в декабре 1942 г. и продолжалось до июля 1944 г.

В целях уменьшения массы начиная с сентября 1942 г. с Яков в пожарном порядке снимались пулеметы ШКАС, радиостанции, деревянное хвостовое оперение заменялось металлическим. Подобными мероприятиями удалось облегчить истребитель на 137 кг. Максимальная скорость выросла ненамного, зато улучшились скороподъемность и маневренность.

Осенью 1942 г. началось серийное производство самолетов Як-1Б с улучшенным обзором задней полусферы, для чего был понижен гаргрот фюзеляжа, а фонарь получил характерную каплеобразную форму. Переделка фонаря и гаргрота была предложена работниками ОКБ, однако первый Як с каплеобразным фонарем появился не в тылу, а на фронте. Летчики и техники 42-го иап, которым командовал майор Ф.И. Шинкаренко, по собственной инициативе улучшили обзор назад из своих Яков, срезав гаргрот и изменив форму фонаря. На Як-1Б улучшилась бронезащита летчика: спереди и сзади головы пилота устанавливались бронестекла, а на подвижной части фонаря монтировался броненадголовник. Вместо двух пулеметов ШКАС истребитель вооружили одним крупнокалиберным УБС с боезапасом 200 патронов; установка пушки осталась неизменной.

Попыткой серьезно улучшить боевую эффективность самолета стала установка на Як мотора М-106, представлявшего собой модификацию М-105 и имевшего более плавную кривую изменения мощности в зависимости от высоты. Надежную работу этого двигателя обеспечить не удалось, и все построенные 47 Як-1 с М-106 были переоснащены проверенными М-105ПФ.

Всего в 1940-44 г.г. было построено примерно 8700 Як-1 всех вариантов, их них только 169 на заводе № 301, остальные - в Саратове, на заводе № 292.

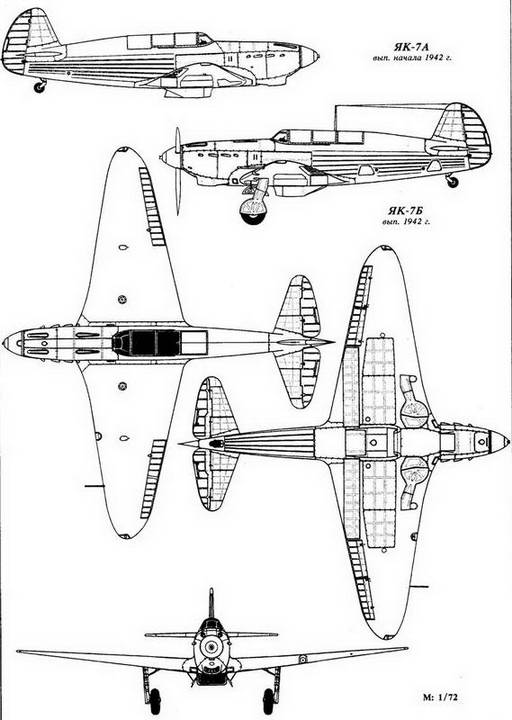

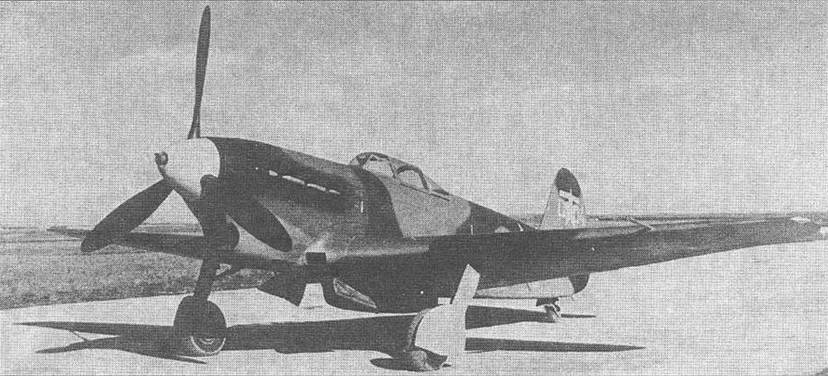

Як-7Б на испытаниях

Учебно-тренировочный истребитель Як-7УТИ

Учебно-тренировочный истребитель Як-7 как бы замкнул виток истории первого истребителя Яковлева: от фронтового истребителя - к двухместному учебно-тренировочному и вновь от УТИ - к боевой одноместной машине.

Серийное производство Як-7УТИ началось на заводе № 301 согласно постановлению НКАП от 4 марта 1941 г., в связи с принятием решения о выпуске на заводе в Химках самолетов Як-7УТИ , производство истребителей на нем Як-1 сворачивалось. Первый полет на серийном Як-7УТИ совершил Федрови 18 мая 1941 г. Завод строил двухместные истребители с апреля по сентябрь, до своей эвакуации в Новосибирск, где он объединился с местным авиазаводом № 153.

Конструкция самолета Як-7УТИ аналогична опытному УТИ-26-2. Вместе с тем серийные машины имели ряд отличий от прототипа. Убираемый хвостовой костыль заменен на жесткий неубираемый подкос; чтобы избежать перегрева двигателя, понижено число его оборотов; вместо двух ШКАСов оставлен один - левый.

Як-7УТИ вполне удовлетворял требованиям военных к вывозному самолету. В то же время, опыт его эксплуатации говорил о том, что самолет можно модифицировать, прежде всего, с целью упрощения производства и улучшения эксплуатационных качеств. Главным отличием Як-7В (В - вывозной) стало наличие неубираемого шасси, что позволило уменьшить стоимость самолета и если не исключить, то сильно уменьшить складывание опор шасси при грубых посадках ''зеленых" пилотов. Применение неубираемых основных опор вызвало дополнительный положительный эффект - изменение центровки, улучшившее устойчивость и управляемость самолета. Эталон Як-7В испытывался с 18 февраля по 2 марта 1942 г. в Новосибирске; по результатам испытаний рекомендован к серийному производству. Строился серийно с мая 1942 г. по декабрь 1943 г.

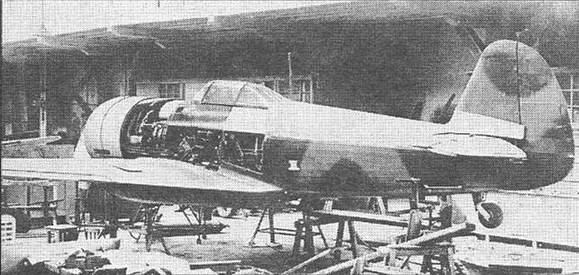

Превратить учебно-тренировочный самолет в боевой истребитель предложил ведущий инженер ОКБ Яковлева К.В. Синельщиков. Работы проводились на заводе № 301, где бригада конструкторов во главе с Синельщиковым помогала заводчанам внедрять в серию Як-7УТИ. Сам Яковлев к подобной трансформации вначале отнеся отрицательно, но, рассмотрев предложение более внимательно, дал "добро" на переделку. На серийном Як-7УТИ установили мотор-пушку, бронеспинку, непротектированные бензобаки заменили протектированными, под крыльями монтировались по три направляющих для РСов. Хотя второе управление было демонтировано, фонарь задней кабины остался без изменений, поэтому Як-7 практически не отличался по внешнему виду от Як-7УТИ. Испытания показали, что Як-7 не только не уступает Як-1, но даже превосходит его. Из-за смещения вперед центровки самолета улучшилась продольная устойчивость, увеличение противокапотажного угла несколько облегчило использование тормозов: Як-7 реже вставал "на нос", нежели Як-1. Сохранение объема в фюзеляже, ранее занятого второй кабиной сулило дополнительные возможности использования самолета. За креслом летчика вполне могли размещаться бомбы или фотооборудование, дополнительный бензобак, а при перебазировании с одного аэродрома на другой - пингвин-механик (птица, которая не летает, так частенько величали в авиации технарей).

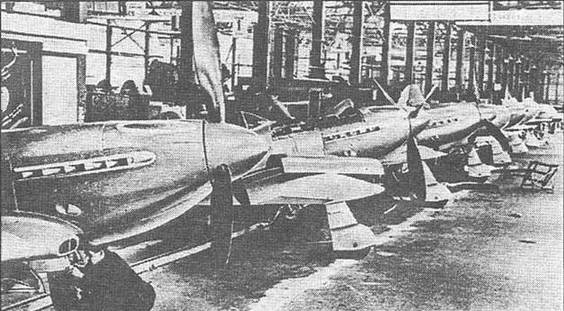

Главной причиной, толкнувшей инженеров на переделку учебного самолета в истребитель, стала острая нехватка истребителей на фронте летом 1941 г. Постановление ГКО о начале серийного производства истребителей Як-7 последовало сразу же, как только стало ясно, что Як-7, как минимум, не уступает по своим характеристикам Як-1 и другим отечественным истребителям. Согласно приказу НКАП от 14 и 26 августа 1941 г., истребитель Як-7 запускался в серийное производство на московском заводе № 301 и новосибирском № 153. На заводе № 201 Як-7 менял в производстве Як-7УТИ, а на новосибирском предприятии должен был выпускаться параллельно с ЛаГГ-3. До эвакуации в Сибирь завод № 301 успел построить 51 машину.

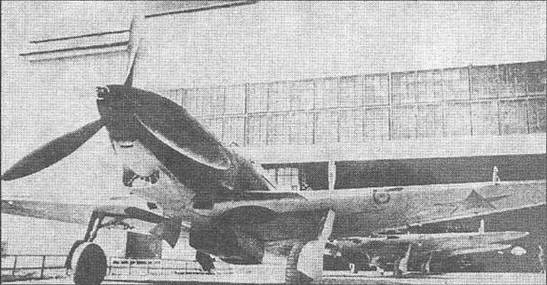

Сборка истребителей Як-7 на новосибирском заводе

Як-7В - "вывозной"

Як-7-М82

Хорошие идеи, как известно, витают в воздухе. Группа инженеров ОКБ, помогавшая налаживать производство Як-1 в Саратове, тоже предприняла попытку переделки Як-7УТИ в одноместный истребитель. В данном случае конструкторы пошли гораздо дальше, чем их коллеги из группы Синельщикова. Они постарались в полной мере учесть опыт, полученный при разработке И-28 и И-30. В результате саратовский Як-7М получил исключительно мощное вооружение. На самолете стояла обычная для яковлевских истребителей пушка ШВАК в развале блока цилиндров двигателя, а вот вместо пулеметного вооружения под крыльями монтировались еще две пушки с боезапасом по 110 снарядов на каждую. Крыло саратовского Яка имело автоматические предкрылки, а его размах был несколько уменьшен и изменена форма законцовок плоскостей.

Установка пушек не сильно повлияла на летные характеристики, хотя масса переделанной машины выросла на 360 кг по сравнению с Як-7УТИ. Некоторое снижение характеристик по сравнению с исходным вариантом объяснялось прежде всего тем, что в истребитель переделали уже изрядно полетавший Як-7УТИ, к тому же потерпевший аварию. Госиспытания Як-7М проходил в Чкаловской с 31 октября по 27 декабря 1941 г. Испытания продолжились на Урале, куда эвакуировали НИИ ВВС. По результатам испытаний Як-7М был рекомендован к запуску в серийное производство. К сожалению, в серии этот крайне необходимый на фронте истребитель не строился. Все силы были брошены на выпуск модификации Як-7, предложенной Синельщиковым.

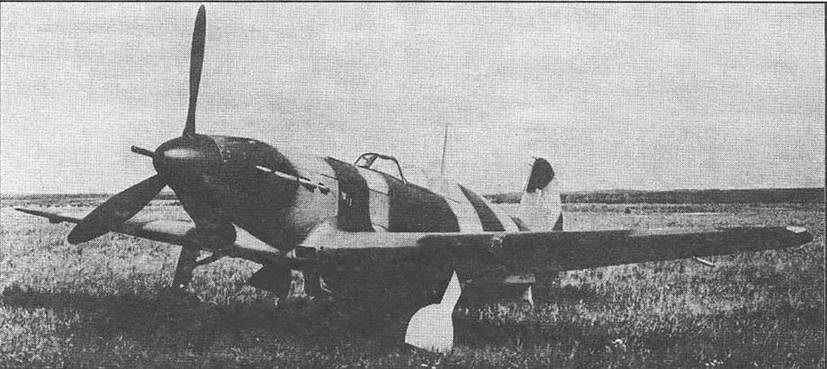

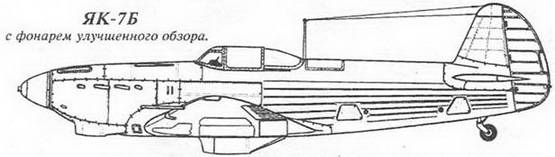

Улучшения в Як-7 внедрялись в ходе серийного производства самолета. В результате улучшения аэродинамики на варианте Як-7А, выпуск которого начали в январе 1942 г., удалось повысить на 10-20 км/ч максимальную скорость полета,. Наконец-то, начиная с 31-го самолета 16-й серии на всех истребителях начали устанавливать приемо-передающие радиостанции РСИ-4. На самолетах 17-й и более поздних серий прозрачный фонарь второй кабины заменили фанерным колпаком. На Як-7Б устанавливался двигатель М-105ПА, его вооружение включало пушку ШВАК и два синхронных крупнокалиберных пулемета УБС, а хвостовое колесо полностью убиралось в фюзеляж. На Як-7Б из конструкции втулки винта исключено регулировочное кольцо, ограничивавшее на Як-7УТИ обороты мотора. В то же время, дабы удержать температуру воды и масла при наборе высоты в допустимых пределах, пришлось доработать туннели воздухо- и маслорадиаторов. Заводские испытания, совмещенные с государственными, Як-7Б проходил в Новосибирске с 28 января по 5 февраля 1942 г. Облетывали машину летчики-испытатели А.Г. Кочетков и Н.С. Рыбко. По результатам испытаний было решено полностью заменить в производстве Як-7А на Як-7Б.

Як-7-37, вооруженный 37-мм пушкой Шпитального

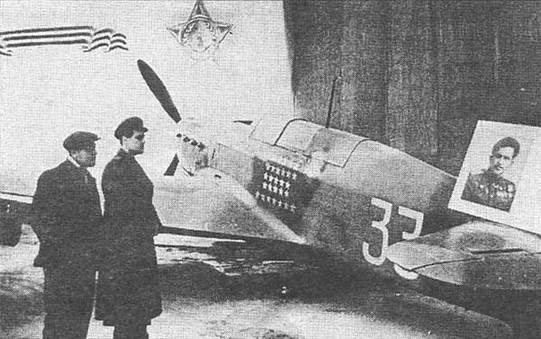

Як-7Б дважды Героя Советского Союза Покрышева в музее обороны Ленинграда

Як-7Б с фонарем улучшенного обзора

Дальнейшее развитие Як-7 шло во многом аналогично совершенствованию Як-1: установка мотора М-105ПФ, "вылизывание" аэродинамики, уменьшение массы машины за счет снятия оборудования и облегчения конструкции. Фонарь кабины стал каплеобразным, по типу Як-1Б, закабинный отсек сохранился, сверху он прикрывался фанерной крышкой.

Ограниченной серией из 22-х самолетов строился Як-7-37, вооруженный 37-мм пушкой МПШ-37 конструкции Б.Г. Шпитального. Орудие стреляло через полую втулку винта и устанавливалось в развале блока цилиндров двигателя. Чтобы скомпенсировать возросшую из-за установки более тяжелой пушки массу носовой части фюзеляжа, кабину сдвинули назад на 40 см, однако центровка все же оказалась чересчур смещена вперед; ухудшились и летные характеристики машины. Госиспытания Як-7-37 проходил в апреле 1942 г.

В единичных экземплярах были построены опытные Як-7 с двигателем воздушного охлаждения М-82А, высотный истребитель-перехватчик Як-7ПД, дальний истребитель-разведчик Як-7Д. Еще одна попытка увеличения мощности вооружения Як-7 путем установки трех пушек ШВАК предприняли в 1943 г. в 281-й авиаремонтной мастерской 1-й воздушной армии. Две ШВАК монтировались вместо пулеметов УБС. В ноябре 1943 г. эта машина испытывалась в НИИ ВВС. Проверялась только работа вооружения. Несмотря на положительный отзыв, трехпушечный Як-7 опять не попал в серию.

Як-7 выпускался с 1941 по 1944 г., заводом № 301 в 1941 г. построено 186 самолетов, Новосибирским заводом № 153 в 1942-43 г.г. - около 4900 машин, заводом № 82 в Москве в 1942-44 г.г. - примерно 1300, и еще две машины построены в Горьком на заводе № 21.

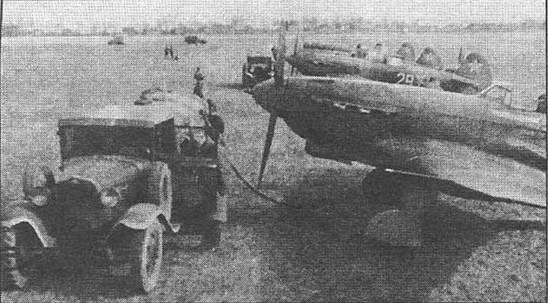

Новые Як-9 покидают авиационный завод

Летом 1942 г. появилась возможность более широко применять в конструкции самолетов алюминиевые сплавы. Замена дерева металлом сулила уменьшение массы конструкции при сохранении прочности. В июне 1942 г. в ОКБ начались работы над истребителем Як-7ДИ (ДИ - дальний истребитель). Задача была сколь банальна, столь и привычна для конструкторов - дальнейшее облегчение машины. Крыло имело смешанную конструкцию - силовой набор из двух лонжеронов и нервюр (кроме концевых) - дюралевые, обшивка - фанерная; концевые нервюры - деревянные. В крыле размещались четыре дюралевых протектированных бензобака. В целях снижения массы сняли правый УБС. Предусматривалось использование Як-7ДИ в двух вариантах - нормальном, с полной заправкой баков, и облегченном - с неполной заправкой. При нормальной массе Як-7ДИ не уступал по своим характеристикам Як-7Б, имея большую дальность и продолжительность полета. В облегченном варианте возросла маневренность истребителя в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Новый вариант Яка проходил испытания с конца июня по начало августа 1942 г. Летали на нем: от ОКБ - Федрови, от НИИ ВВС - Груздев. По результатам испытаний Як-7ДИ был признан лучшим отечественным истребителем. Серийное производство рекомендовалось развернуть незамедлительно, после устранения ряда дефектов, выявленных на испытаниях. В серии Як-7ДИ получил новый порядковый номер и стал Як-9-ым - самым массовым истребителем ВВС Красной Армии периода Великой Отечественной войны. Его выпускали три завода - № 153, 166 и 88, производство Як-9 закончилось уже после окончания войны - в 1948 г.

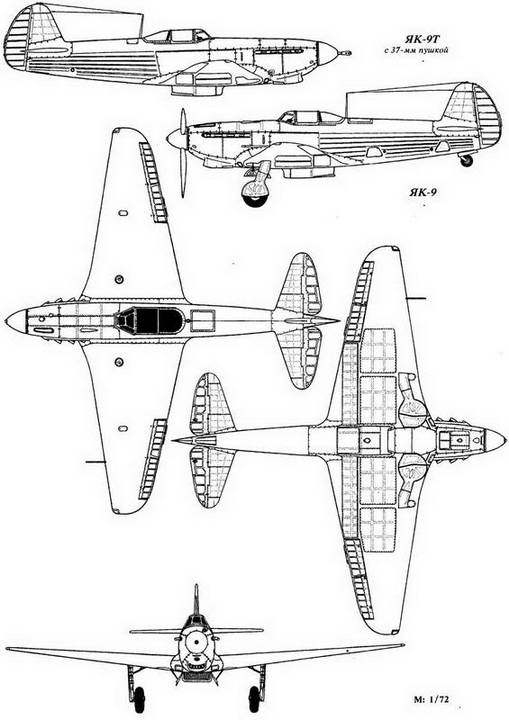

Серийный Як-9 отличался от Як-7ДИ отсутствием двух крайних крыльевых баков, то есть, по сути, это был "узаконенный" облегченный вариант Як-7ДИ. Внешне Як-9 также отличался козырьком фонаря кабины упрощенной формы без использования гнутых панелей в остеклении. Выпуск Як-9 начался на заводе № 153 в октябре 1942 и продолжался по февраль 1943 г., на заводе № 166 Як-9 строили с января по август 1943 г.

В марте 1943 г. в Новосибирске началось серийное производство Як-9Т (Т - танковый). На этой модели Яка удалось усилить вооружение - в развале блока цилиндров установили новую, созданную в 1941-42 г.г., пушку НС-37 калибра 37 мм. Сохранился и левый УБС, используемый для пристрелки пушки, боезапас которой ограничивался 32 снарядами. Установка тяжелой, имеющей большую отдачу, 37-мм пушки потребовало усиления конструкции передней части фюзеляжа. Для сохранения центровки кабина была сдвинута назад на 40 см. Испытания Як-9Т проходил в январе-марте 1943 г., а его серийное производство продолжалось на заводе № 153 до июня 1945 г.

Як-9К не стал массовым самолетом, но его появление отражает своеобразный подход разработчиков к усилению огневой мощи самолета. Во всем мире увеличение массы залпа бортового вооружения достигалось увеличением числа огневых точек, увеличение калибра происходило достаточно редко. КБ Яковлева шло именно по пути наращивания калибра единственной пушки, поэтому появление Як-9К (К - крупнокалиберный), вооруженного 45-мм орудием НС-45, является вполне логичным развитием Як-9Т с его НС-37. Установка тяжелой пушки привела к росту массы самолета и чувствительному снижению максимальной скорости (5-15 км/ч у земли, 30-40 км/ч на высоте 5000 м). Сильная отдача при выстреле вызывала резкие колебания самолета по курсу, а на скорости менее 350 км/ч истребитель разворачивало. Прицельная стрельба была возможна только на скоростях выше 350 км/ч и только короткими очередями в 2-3 снаряда, практически - одиночными выстрелами. Кроме того, из-за сильной отдачи "трещала" конструкция самолета - появлялись трещины в силовом наборе, течи в бензо-, водо- и маслопроводах, уплотнениях. Госиспытания Як-9К проходил в НИИ ВВС в январе-апреле 1944 г., в апреле-июне строилась войсковая серия из 53-х Як-9К.

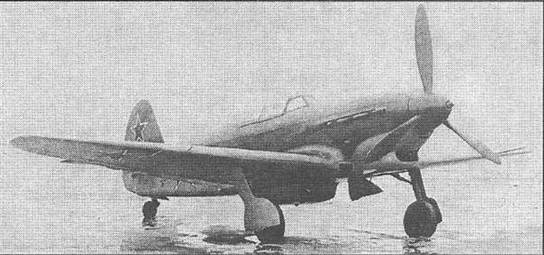

Як-9

Истребитель-бомбардировщик Як-9Б

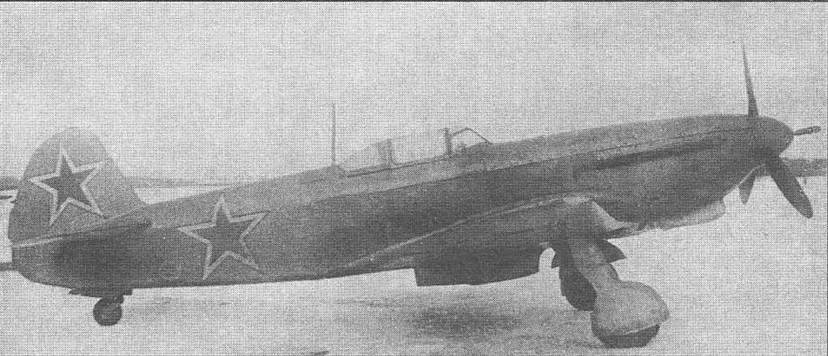

Як-9Т с 37-мм пушкой

В 1943 г. Красная Армия готовилась вести наступательные операции по всему фронту; в связи с этим ГКО поставил задачу увеличить радиус действия истребителей. С 1 марта 1943 г. все вновь построенные самолеты Як-9 должны были иметь горючего 480 кг, что соответствовало Як-7ДИ в "нормальном" варианте. На Як-9Т данное постановление ГКО реализовать не удалось, поскольку при полной заправке четырех баков истребитель сильно терял в скорости и скороподъемности. Яковлевское КБ еще в январе 1943 г. начало работу над дальним истребителем на базе Як-7ДИ. Очередная модификация получила обозначение Як-9Д (Д - дальний). На Як-9Д емкость четырех крыльевых баков удалось увеличить с 500 до 650 л. Запас горючего обеспечивал дальность полета в 1360 км на оптимальной скорости. Вооружение - пушка ШВАК и пулемет УБС. По дальности и летным характеристикам самолет в целом военных удовлетворял, в то же время бедное приборное и радиооборудование (отличительная особенность всех отечественных самолетов того времени) явно не вписывались в концепцию дальнего истребителя. Далеко не всегда можно было гарантировать хорошую видимость на всем маршруте, а важнейший прибор слепого полета - авиагоризонт - на первых Як-9Д отсутствовал, дальность действия радиостанции составляла всего 60 км, а отсутствие радиополукомпаса затрудняло навигацию в сложных метеоусловиях, когда "сличить карту с местностью" не представлялось возможным. До тех пор, пока эти недостатки не были ликвидированы, Як-9Д оставался самолетом хорошей погоды.

Наступательные операции 1944 г. потребовали наличия истребителя, имевшего еще большую, нежели Як-9Д, дальность. Такой машиной стал Як-9ДД (ДД - дальнего действия). Истребитель имел восемь бензобаков суммарной емкостью 845 л (630 кг), такой запас топлива позволял покрывать на экономической скорости расстояние в 2300 км, Як-9ДД имел на 26% большую, чем Як-9Д, продолжительность полета. Приборное и радиооборудование Як-9ДД было более-менее адекватным для дальнего истребителя: авиагоризонт АГ-2, радиополукомпас РПК-10М, радиостанция СЦР-274РН, обеспечивавшая двустороннею связь на дальностях до 150 км. Вооружение состояло из одной пушки ШВАК. Прототип Як-9ДД построен в ОКБ в апреле 1944 г., госиспытания проходил в июле-августе, строился серийно с мая 1944 г. по сентябрь 1945 г.

Як-9 "Курьерский"

Як-9П

Небольшое число Як-9Д передали Болгарии, где их модернизировали: вместо крыльевых баков устанавливалось по одному крупнокалиберному пулемету УБС в каждой плоскости.

Появление Як-9М позволило унифицировать изготовление фюзеляжей истребителей. Эта модель была развитием Як-9Д со смещенной назад, как на Як-9Т, кабиной летчика. Як-9М стал первым истребителем Яковлева, на котором удалось устранить все конструкционные и производственные дефекты, отмеченные в рекламационных актах и дефектных ведомостях. Серийно истребитель строился на заводе № 153 с мая 1944 г. по июнь 1945 г. Часть Як-9М выпускалась специально для полков ПВО. Полетная масса этих машинах уменьшена за счет снятия брони и снижения запаса горючего и масла.

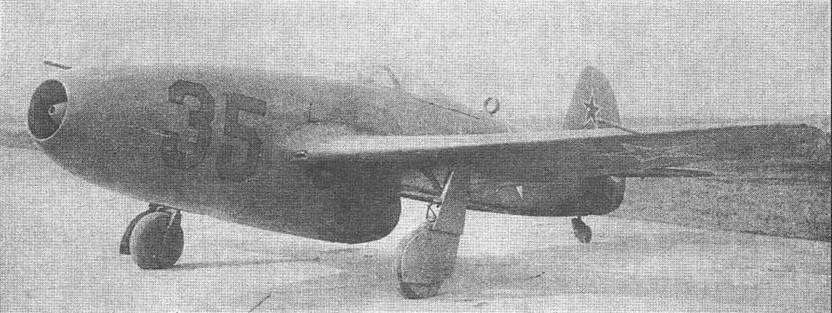

Венцом развития линии Як-9 стал Як-9У (У - улучшенный) с двигателем ВК-107. Самолет наконец-то получил новый, более мощный двигатель, что позволило резко улучшить летные характеристики. Як-9 с опытным М-107А проходил испытания еще весной 1942 г. Истребитель показал выдающиеся результаты - на высоте 5800 м летчик-испытатель Федрови разогнал его в горизонтальном полете до 680 км/ч, при этом температура воды и масла оставалась в пределах нормы. Единственным конкурентом Яка с М-107 был только поликарповский И-185, в несчастливой судьбе которого А.С. Яковлев, кстати говоря, принял весьма деятельное участие. Однако двигатель М-107 в то время годился только для испытаний, для серийного производства он был еще сырым. Изменения в конструкцию Як-9У вносились только в связи с установкой новой винто-моторной группы и касались главным образом моторамы, системы охлаждения и выхлопа; крыло для улучшения центровки сдвинуто вперед на 10 см. Вооружение - пушка ШВАК и два пулемета УБС. Характерным внешним отличием Як-9У было отсутствие мачты радиоантенны. Первый опытный Як-9 с ВК-107 потерпел аварию в феврале 1943 г., второй построили только в декабре 1943 г., с апреля 1944 г. началось серийное производство Як-9У с ВК-107А; выпуск продолжался до августа 1946 г. На госиспытаниях истребитель показал максимальную скорость у земли 600 км/ч, на высоте 5600 м - 700 км/ч. Согласно заключению НИИ ВВС, Як-9У в диапазоне высот до 6000 м являлся на тот момент лучшим из известных отечественных и иностранных истребителей. Однако вновь проявились старые болячки, связанные с перегревом двигателя и разбрызгиванием масла. К тому же мотор имел ресурс всего 25 ч. На серийных Як-9У пришлось уменьшить обороты мотора, в результате чего максимальная скорость упала на 25-65 км/ч в зависимости от высоты полета. На самолетах выпуска после декабря 1944 г. за счет установки новых водо- и маслорадиаторов удалось частично решить проблемы, связанные с перегревом мотора. В результате несколько возросли максимальная скорость (у земли - 575 км/ч, на высоте 5000 м - 670 км/ч) и скороподъемность. На варианте Як-9УТ ставилась 37-мм пушка Н-37 и две синхронные 20-мм пушки Б-20, эти самолеты выпускались с февраля по май 1945 г.

В серии, уже после окончания войны, Як-9У сменил Як-9П, имевший цельнометаллическое крыло с трапециевидными законцовками. Серийно истребитель строился заводом № 153 с августа 1946 г. по декабрь 1948 г. После выпуска войсковой серии из 29 машин все остальные самолеты были цельнометаллическими. Як-9П стал последним винтомоторным истребителем А.С. Яковлева.

Значительное количество Як-9П было передано Югославии. Намучившись с капризными моторами ВК-107А, югославы переоснастили Як-9П двигателями ВК-105ПФ.

Як-9 замкнул еще один виток спирали истребитель - УТИ - истребитель - УТИ. Двухместный учебно-тренировочный истребитель Як-9В (разработан на основе Як-9Т) выпускался с августа 1945 по август 1947 г., тренировочный вариант Яка с ВК-107 испытывался в 1945 г., но в серийное производство не передавался.

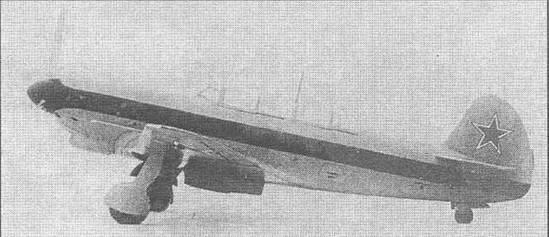

Кроме фронтовых истребителей, на основе Як-9 строились бомбардировщики Як-9Б, разведчики Як-9Р и высотные перехватчики Як-9ПД.

Было построено почти 16 800 самолетов Як-9 всех модификаций, включая учебно-тренировочные. Больше всего истребителей Як-9 построено на Новосибирском заводе № 153 - 12 536 (выпуск продолжался с 1942 по 1948 г.); завод № 166 в Омске в 1944-45 г.г. построил 3416 Як-9 и еще 817 самолетов выпущено в 1945 г. заводом № 82 в Москве.

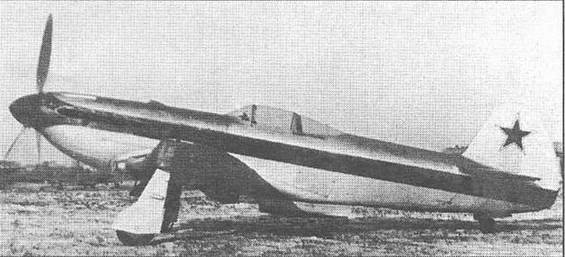

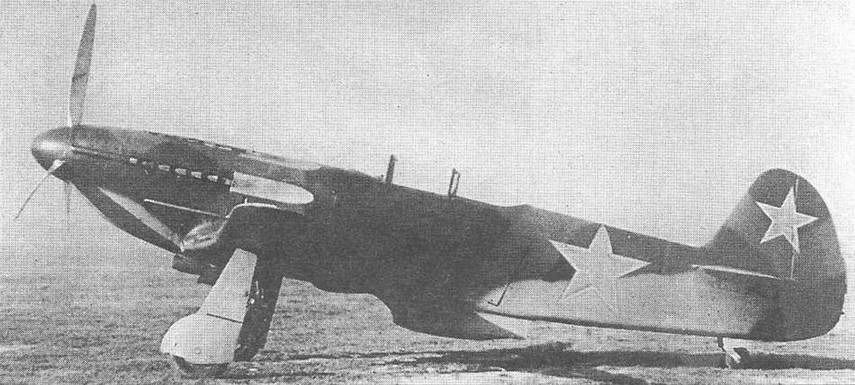

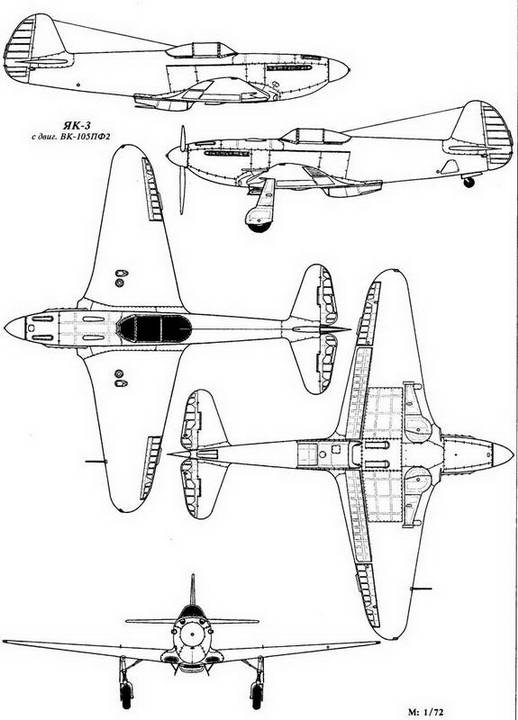

Як-3 первых серий с двигателем ВК-105ПФ

Опытный Як-1М

Серийный Як-3

Если Як-9 продолжил линию развития, начатую Як-7, то Як-3 стал продолжением Як-1 с учетом нововведений, внедренных на Як-9. При модернизации Як-1 главный упор был сделан на дальнейшее снижение массы самолета и совершенствование его аэродинамики. Совершенствование линии Як-7/9 шло в направлении интегрального совершенствования боевой эффективности истребителя: увеличения мощности вооружения, скорости и дальности полета при сохранении и улучшении маневренности. Модернизация Як-1 была направлена прежде всего на создание самолета воздушного боя, истребителя, который сегодня называют "самолет завоевания превосходства в воздухе". При этом пришлось пожертвовать дальностью полета и мощью бортового оружия; так, адекватных по мощности моторов не появилось, и пришлось, по-прежнему, совершенствовать аэродинамику и облегчать машину.

Первый опытный Як-1М построили в феврале, второй - в сентябре 1943 г. Снижение массы Як-1М было достигнуто за счет уменьшения площади крыла. По сравнению с Як-9 площадь уменьшилась на 2,3 м2 за счет уменьшения его размаха. Конструкция крыла подобна крылу Як-9, силовой набор включал металлические лонжероны и деревянные (1-я и 7-я нервюры из дюраля) нервюры и стрингеры, обшивка - фанерная. Удалось частично ликвидировать нарекания военных в отношении неразъемного крыла яковлевских истребителей, затруднявшего транспортировку самолетов и делавшую невозможным замены отдельных плоскостей в полевых условиях. На Як-1М крыло имело технологический разъем по оси фюзеляжа. Фюзеляж был аналогичен серийным Як-1, за исключением установки маслорадиатора, который перенесли в центроплан. На самолете был установлен мотор М-105ПФ с форсированным наддувом. Несмотря на ряд недостатков, связанных в основном с двигателем, испытатели очень высоко оценили модернизированный Як-1, особо отметив легкость пилотирования и высокую скороподъемность. Максимальная скорость возросла по сравнению с Як-1 у земли на 40 км/ ч, на высоте - на 60 км/ч. В то же время дальность полета из-за меньшего количества горючего сократилась.

Як-3 с двигателем ВК-107А

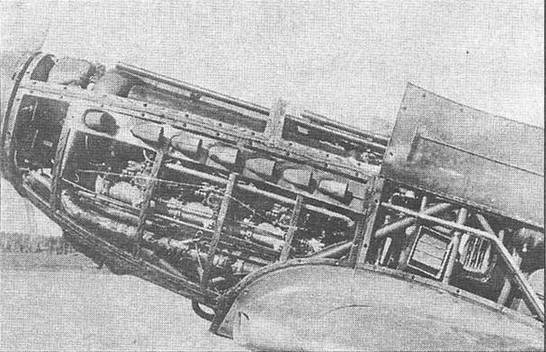

Раскапотированный двигатель ВК-107А на Як-3

Опытный Як-3Т

Опытный Як-3 с выхлопной системой по образцу британского бомбардировщика "Москито"

Серийное производство Як-3 (такое обозначение получил Як-1М после прохождения испытаний) началось согласно постановлению ГКО от 26 октября 1943 г. на заводе № 292 в Саратове. Первый серийный Як-3 поднялся в воздух 8 марта 1944 г. Конструктивно серийные машины не отличались от прототипов, на них ставились двигатели М-105ПФ2, имевшие несколько большие мощность и высотность по сравнению с М-105ПФ. Вооружение первых 197 серийных Як-3 состояло из пушки ШВАК и пулемета УБС, затем стали ставить и второй синхронный пулемет. В начале серийного производства только половина машин оснащалась приемо-передающей радиостанцией, на другой половине ставились только приемники.

На основе Як-3 с ВК-105 были разработаны высотные истребители-перехватчики Як-3ПД, на которые ставились высотные моторы М-105ПД и М-105ПВ. Хотя истребители показали выдающиеся результаты, из-за ненормальной работы винто-моторной установки о серийном производстве речи на заходило. На Як-3ПД с ВК-105ПВ 26 июня 1945 г. удалось достигнуть скорости 710 км/ч на высоте 11 000 м, 6 июля самолет "забрался" на 13 300 м.

Серийное производство трехпушечного Як-3П велось в Саратове и Тбилиси с весны 1945 г. по лето 1946 г. Вооружение самолета состояло из мотор-пушки Б-20М и двух синхронных Б-20С. Еще одной попыткой увеличить огневую мощь истребителя стал Як-3Т с одной Н-37 в развале блока цилиндров и двумя синхронными Б-20. Основную часть работ по Як-3Т закончили к концу мая 1945 г. и, в связи с окончанием войны, доводить этот вариант не стали.

Як-3 цельнометаллической конструкции

Як-3У с двигателем АШ-82 воздушного охлаждения

Опытный самолет Як-3 с мотором ВК-108 - самый быстрый поршневой самолет в истории советской авиации

Первый опыт установки двигателя ВК-107А на Як-3, предпринятый зимой 1943-44 гг., был неудачным. Крыло смешанной конструкции оказалось неспособным "удержать" истребитель с более мощным и тяжелым мотором из-за своей малой прочности. Испытания Як-3 с ВК-107А, оснащенного цельнометаллическим крылом, проходили в 1946 г.; в их ходе было выявлено большое количество дефектов; госиспытания истребитель не прошел. Похожая судьба постигла и цельнометаллический Як-3 с ВК-107А, в 1945-46 г.г. построили всего 48 таких самолетов.

На Як-3 с двигателем ВК-108 21 декабря 1944 г. летчику-испытателю В.Л. Расторгуеву удалось достичь скорости горизонтального полета 745 км/ч на высоте 6300 м - непревзойденный в СССР результат для самолета с поршневым двигателем! Истребитель был построен всего за два месяца: август-сентябрь 1944 г. Двигатель ВК-108 имел очень напряженный тепловой режим и для серийного производства не годился. Як-3 с ВК-108 остался в единственном экземпляре.

Як-3У с двигателем воздушного охлаждения АШ-82ФН, построенный в Новосибирске в январе-мае 1945 г., послужил основой для создания учебно-тренировочного истребителя с мотором АШ-21 Як-11.

Всего в 1944-46 г.г. было построено 4848 самолетов Як-3 всех вариантов; на заводе № 292 в Саратове - 3177, в Тбилиси заводом № 31 - 934.

Совершенствование Як-3 продолжалось за пределами СССР. Вместе Як-9 и Як-3 находились на вооружении ВВС Югославии. Не ограничившись заменой двигателя на Як-9П, на основе Як-3 югославы разработали свой первый истребитель. Впервые S-49 демонстрировался на авиационном параде в 1950 г. От яков самолет отличался новым килем с рулем направления более "рубленых" очертаний. Вооружение - пушка и четыре синхронных пулемета. В югославском истребителе нашли применение ряд узлов и агрегатов основного противника Яков - истребителя Bf 109. Элементы конструкции Як-3 (элероны, хвостовое оперение) были использованы в конструкции югославского учебно-тренировочного самолета "тип 213".

Як-7Б с ПВРД ДМ-4с

Як-3РД с дополнительным ракетным двигателем

В годы войны в Советском Союзе довольно широким фронтом проводились эксперименты по увеличению скорости поршневых самолетов за счет установки дополнительных реактивных двигателей.

Работы над реактивным Яком Як-7Р велись в 1942 г. Проектом предусматривалась установка двух ПВРД конструкции И.А. Меркулова и одного ЖРД Д-1, разработанного под руководством Л.С. Душкина (ЖРД Д-1 ставились на первый советский реактивный истребитель БИ-1). Из-за недоведенности двигателей проект осуществлен не был. В марте-декабре 1944 г. проходил испытания Як-7Б с двумя ПВРД ДМ-4с конструкции И.А. Меркулова, установленными под крылом. Летал на нем С.Н. Анохин. Включение ПВРД приводило к увеличению скорости у земли примерно на 20 км/ч по сравнению с исходным Як-7Б, в то же время двигатели увеличивали лобовое сопротивление истребителя и "съедали" 30 км скорости, когда не работали. На истребителе Як-3РД дополнительно установили в хвостовой части фюзеляжа вспомогательный ЖРД РД-1 конструкции В.П. Глушко. В крыле, помимо бензобаков, имелись емкости с 50 кг керосина и 200 кг концентрированной азотной кислоты - топлива для ЖРД. Время работы ЖРД составляло всего 3-4 минуты. 16 августа 1945 г. разбился летчик-испытатель В.Л. Расторгуев. До катастрофы Виктору Расторгуеву удалось достичь в одном из полетов скорости 782 км/ч.

В общем-то и без испытаний было ясно, что и ЖРД, и ПВРД - это временное решение, крайний вариант, когда других способов повышения скорости нет. Как только появилась реальная альтернатива поршневым моторам в виде турбореактивных двигателей, работы по "реактивной экзотике" начали сворачиваться. Первыми советскими истребителями с ТРД стали МиГ-9 и Як-15. Микояновцы делали свою машину с "чистого листа", ОКБ Яковлева пошло другим путем. Поршневой мотор Як-3 заменили ТРД РД-10 (копия трофейного ТРД BMW-003) тягой 900 кг. Двигатель установили также в носовой части фюзеляжа, но под крылом и кабиной, с выводом струи газов под фюзеляж, такая компоновочная схема получила название реданной. Переделки в конструкции Як-3 были минимальными - изменена форма средней части переднего лонжерона крыла, который теперь огибал двигатель; обшивка фюзеляжа - дюралевая, в нижней части фюзеляж обшит листами жаропрочной стали; резиновый обод хвостового колеса заменен на стальной. Вооружение - две 23-мм пушки с боезапасом по 60 снарядов на каждую.

Первый полет Як-15 состоялся 24 апреля, в один день с МиГ-9, однако испытания Яка шли быстрее и были не столь драматичными, закончились они в мае 1947 г. Проводил испытания летчик-испытатель М.И. Иванов. Как и в случае с Як-1, серийное производство реактивных Яков началось раньше, чем были закончены испытания. Первый серийный истребитель поднялся в воздух 5 октября 1946 г. Летчики отмечали простоту пилотирования, доставшуюся Як-15 в наследство от Яков поршневых, высокую скорость (23 мая 1946 г. на опытном Як-15 достигнута скорость 805 км/ч), недостаток же был общий для всех первых истребителей с ТРД - малая продолжительность полета, связанная с очень высоким расходом топлива первых "труб". 805 км/ч - это не предел для Як-15, однако на больших скоростях самолет терял устойчивость, начиналась раскачка по курсу и крену, появлялась тенденция к затягиванию в пикирование, поэтому максимальную скорость пришлось ограничить. Иначе быть и не могло: аэродинамика даже одного из самых совершенных поршневых истребителей мира пришла в противоречие с двигателем будущего.

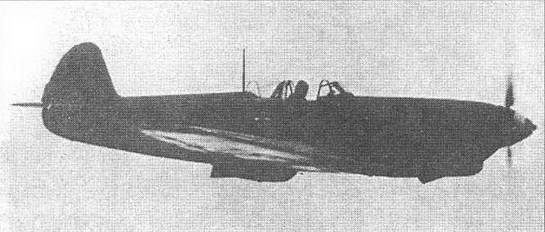

Серийный Як-15 в полете

Як-15 стал первым реактивным истребителем, принятым на вооружение ВВС СССР, на нем впервые в СССР 25 февраля 1947 г. летчик-испытатель П.М. Стефановский выполнил комплекс фигур высшего пилотажа. Полеты на пилотаж продолжались до 19 марта. Стефановский выполнил все фигуры; по его воспоминаниям, поведение реактивного Яка при выполнении пилотажа ничем не отличалось от поведения его поршневых предшественников, самолет по-прежнему был прост в пилотировании. После полетов Стефановского был снят запрет на выполнение высшего пилотажа истребителями с реактивными двигателями.

Развитием Як-15 стал Як-15У, главным отличием которого стало трехколесное шасси с носовой опорой, в связи с чем пришлось внести некоторые изменения в конструкцию крыла и фюзеляжа. За счет установки на концах крыла дополнительных топливных баков на 200 км увеличилась дальность полета по сравнению с Як-15. В серийное производство Як-15У под обозначением Як-17 запустили в 1947 г. Серийно выпускался и его двухместный учебно-тренировочный вариант - Як-15УТИ. Первым реактивным учебно-тренировочным истребителем был Як-21 - вариант Як-15, проходивший испытания в апреле 1947 г., в серию он не передавался, поскольку характеристики, прежде всего на посадке, у Як-15УТИ были лучше. Испытания Як-15УТИ начались в мае 1947 г.

Производство Як-17 по лицензии предполагалось наладить в Чехословакии (под обозначением S-100) и Польше (G-1). В Польше было построено несколько Як-17 с использованием деталей, поступивших из СССР. В конечном итоге и чехи, и поляки не стали запускать в серию Як-17, поскольку им предложили более современные Як-23 и МиГ-15.

Як-15 и Як-17 стали этапными самолетами для ВВС, позволившими ВВС начать осуществление перехода на реактивную технику. Преемственность конструкции и техники пилотирования облегчила переучивание летного состава, но в то же время по этим же причинам первые реактивные самолеты Яковлева не стали эталоном реактивного истребителя.

Як-1 в полете

Первым начал осваивать Як-1 11-й истребительный авиаполк, дислоцировавшийся в подмосковной Кубинке. Это были Як-1 войсковой серии. Несмотря на то, что яковлевский истребитель прошел испытания раньше своих "одноклассников" - ЛаГГ-3 и МиГ-3, к началу войны он не стал самым многочисленным скоростным истребителем в ВВС РККА. К 22 июня 1941 г. удалось построить 425 истребителей Як-1, в войсках их было еще меньше. Яки были рассеяны по всей Русской равнине. В Киевском особом военном округе насчитывалось 62 самолета Як-1 в составе 20-го и 91-го ИАП, в Ленинградском - 20 истребителей в 158-м авиаполку, и в Западном особом военном округе - 20 Як-1 в 123-м ИАП. Еще 42 истребителя числились в составе авиации Черноморского и Балтийского флотов, причем реально боеготовыми были 92 самолета в ВВС и 18 в морской авиации. Еще хуже обстояли дела с подготовкой летчиков: полностью переученными на Як-1 считались только 36 пилотов 20-го ИАП. Лучше обстояли дела с освоением Яков в частях ПВО: к июлю 1941 г. 95 Як-1 состояло на вооружении 11-го, 12-го, 24-го, 35-го и 262-го ИАП 6-го истребительного авиакорпуса ПВО, прикрывавшего Москву.

Уже первые бои с асами люфтваффе показали, что Яки являются грозным оружием в умелых руках, беда в том, что таких рук было мало. Первый удар немецкой авиации приняли на себя МиГи и заслуженные ветераны: И-153 и И-16. Яки отличились в ходе отражения налетов люфтваффе на Москву. Как известно, первый налет на Москву состоялся 22 июля 1941 г., но отдельные самолеты-разведчики пытались прорваться к столице и раньше. Первый разведчик Ю-88 в зоне ответственности ПВО Москвы появился 1 июля в районе Вязьмы, а с 1 по 21 июля посты ВНОС засекли 89 пролетов немецких разведчиков. Первый немецкий самолет, сбитый в районе Москвы, записал на свой счет лейтенант Гошко из 11-го ИАП. 2 июля в районе Ржева был обнаружен одиночный Хе-111, выполнявший разведывательный полет. Лейтенанту удалось обнаружить "фрица", но при выходе в атаку отказало вооружение - характерный дефект Яков первых серий, а в данном случае Як-1 был из самой первой - войсковой серии, с полным "букетом" дефектов. Гошко пошел на таран. Советскому летчику удалось посадить свой поврежденный истребитель, а "Хейнкель" с отрубленным хвостом отправился догорать в тверские леса. Как выяснилось после осмотра сбитого бомбардировщика, на его борту находился полковник Генерального штаба с важными документами. А первый воздушный бой Яки московской зоны ПВО вместе с истребителями других типов провели еще 24 июня. Тогда в 2 ч 40 минут ночи посты ВНОС засекли группу бомбардировщиков, идущих на Москву. Как оказалось впоследствии, это были свои самолеты, возвращавшиеся на подмосковный аэродром' после боевого вылета, но потерявшие ориентировку и взявшие курс прямо на Центральный аэродром.

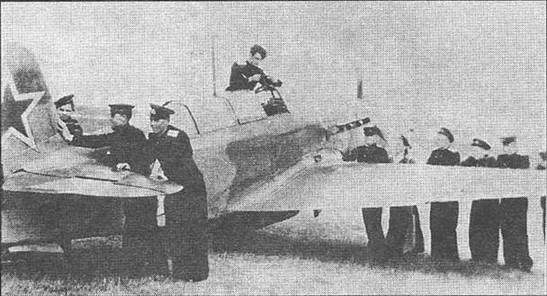

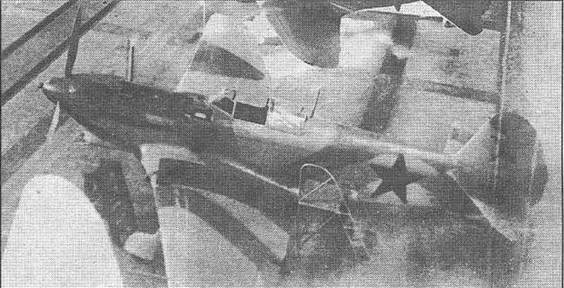

Группа пилотов у Як-1 на лыжном шасси

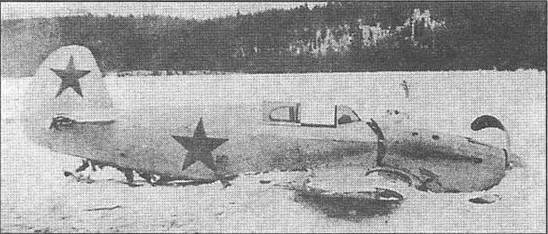

Аварийная посадка Як-1

На отражение "налета" поднялось 178 истребителей, в том числе и Яки из 11-го и 24-го полков. Результаты "сражения" рассматривались непосредственно у Сталина. Зато первый настоящий налет московская ПВО встретила во всеоружии: из 220-250 бомбардировщиков к Москве прорвались лишь одиночные самолеты. В воздушных боях было сбито 12 немецких самолетов. Лидера одной из групп бомбардировщиков, полковника с двумя железными крестами, сбил командир эскадрильи 11-го ИАП капитан К.Н. Титенков; в следующую ночь, при отражении второго налета на Москву, комэск сбил еще одного бомбера, в ночь на 24 июля - третьего. Необычный бой капитан провел в ночь на 25 июля. "Хейнкель-111" пытался уйти от Яка Титенкова на бреющем, советский летчик израсходовал весь боекомплект, и, хотя правый мотор бомбардировщика дымил, машина продолжала полет. Титенков зашел сверху и имитировал таран; высота была минимальной - на уровне макушек деревьев, штурвал в руках немецкого пилота дрогнул, и Не-111 рухнул вниз.

За два с половиной месяца Титенков совершил на Як-1 172 боевых вылета и сбил семь самолетов - лучший результат среди советских летчиков во время битвы за Москву. За отражение воздушных налетов он был награжден орденом Ленина, а в октябре - удостоен звания Героя Советского Союза. 7 октября капитан Титенков не вернулся из полета. 26 июля однополчанин Титенкова лейтенант Васильев таранил на Як-1 в районе Можайска Ju-88. Ночные налеты на Москву продолжались по 15 августа, прорвать ПВО столицы немцам так и не удалось; к сентябрю 53-я и 55-я бомбардировочные эскадры люфтваффе потеряли соответственно 50 и 70% личного состава и их пришлось отвести в тыл для пополнения и отдыха.

В период боев за Москву летчики ПВО штурмовали вражеские войска; порой враг подходил так близко к аэродромам базирования, что Яки совершали по пять боевых вылетов на одной заправке горючим. Осенью-зимой 1941 г. полки, прикрывающие Москву, пополнились новой техникой, в частности, на Як-1 перешел 172-й ИАП. 7 декабря летчики этого полка совместно с коллегами из 41-го и 120-го ИАП, а также штурмовиками 65-го полка и бомбардировщиками 40-го и 173-го полка разгромили группировку немцев в 15 км восточнее Солнечногорска, уничтожив при этом 28 танков и до двух рот пехоты. В последующие дни советская авиация (в том числе и Яки 172-го ИАП) наносила удары в районе населенных пунктов Буйгород, Теряева Слобода, Кузяево. В результате налетов приостановилось движение подразделений противника по шоссе Клин-Волоколамск.

На исходе контрнаступления наших войск под Москвой истребители Як-1 находились на вооружении 163-го, 518-го, 521-го и 237-го ИАП армейской авиации Калининского фронта (всего 14 боеготовых истребителей), 236-го, 66-го, 188-го и 20-го ИАП армейской авиации Западного фронта. К участию в боевых действиях привлекались 211-й и 484-й ИАП авиации резерва Главного Командования, вооруженные самолетами Як-1.

Боевые действия истребителей ПВО Москвы не закончились с разгромом немцев в Подмосковье зимой 1941-42 г.г. Продолжались полеты самолетов-разведчиков, к Москве пытались прорваться бомбардировщики. 3 июня 1942 г. в районе Малоярославца младший лейтенант М.А. Родионов из 562-го ИАП таранил немецкий разведчик. Родионов сумел посадить свой поврежденный Як-1. В ночь на 6 июня 62 вражеских бомбардировщика встретили над Кубинкой летчики 11-го ИАП. Воздушный бой продолжался 19 минут. В тесном взаимодействии с прожектористами, освещавшими немецкие самолеты, истребители сбили не менее четырех фашистских самолетов. Это был один из последних крупных налетов на Москву. С лета 1942 г. главными противниками истребителей московской зоны ПВО стали высотные разведчики Ju 86R. 8 июля, средь бела дня, Юнкере прошел над городом на высоте 12 500 м, ни самолеты, ни зенитки его не достали. Полеты повторились и в следующие два дня. Немец появлялся в одно и то же время, как по расписанию. Возможность перехвата разведчика рассматривалась у Сталина.

Як-1 командира эскадрильи 8-го ИАП, Героя Советского Союза М.В. Авдеева

Самолет Як-1 сержанта Ткачева из 21 ИАП ВВС КБФ после воздушного боя 11.09.42 г.

Высотные разведчики стимулировали работу многих советских авиаконструкторов над истребителями-перехватчиками, способными бороться с такими машинами. 2 июня 1943 г. подполковник Л.А. Шолохов на Як-9 предпринял попытку перехватить Ju-86R-1, подполковник сумел набрать высоту 11 400 м, но Юнкерс шел примерно на 1000-1500 м выше. Очередной раз разведчик появился над Москвой 22 августа; на его перехват подняли 15 истребителей, чуть ли не весь спектр самолетов этого типа в ВВС: три Як-9ПД, два "Спитфайра", две "Кобры", шесть Як-1 и два МиГ-3. Одному "Спитфайру" удалось забраться на 11 500 м и даже с кабрирования обстрелять немца, который был на 500 м выше; Як-9ПД достигли высоты 11 000 м, потолок остальных самолетов оказался еще меньше. На модификации Як-9ПВ потолок удалось поднять до 13 500 м, тридцать таких истребителей поступили в ПВО Москвы в 1944 г., немцам к этому времени было уже не до разведывательных полетов над советской столицей, и в боевых условиях эти Яки проверить не удалось.

В ВВС Черноморского флота к осени 1941 г. Яками были вооружены 8-й и 9-й ИАП. Две эскадрильи 8-го полка в сентябре базировались в Севастополе, две - в Одессе и одна - на Перекопе. Пятой эскадрильей, прикрывавшей Турецкий вал и Ишуньские позиции, командовал капитан Иван Любимов. 9 октября в воздушном бою с "мессерами" капитан был сбит и ранен в правую ногу. Пара мессеров решила добить поврежденный истребитель и летчика. Атака немцев стоила Любимову левой ноги - снаряд "мессера" оторвал ногу ниже колена. После лечения в госпитале Любимов вернулся в свой полк, летал на Як-1 с протезом вместо левой ноги; ему было присвоено звание Героя Советского Союза, войну закончил командиром 11-го гвардейского ИАП. После ранения Любимова эскадрилью принял старший лейтенант Михаил Авдеев, ставший одним из самых известных асов Черного моря. До конца войны он совершил более 500 боевых вылетов и сбил 17 немецких самолетов, большую часть - на Яках.

В ходе сентябрьских боев частям Красной Армии удалось отразить натиск Манштейна на Перекопе, а наша авиация в отдельные дни полностью контролировала небо. В середине октября немцы вновь атаковали линию обороны наших частей на Перекопе, на этот раз успешно. Всего за неделю пятая эскадрилья была практически вся выбита: на 18 октября в ней вместе с приданными из 9-го полка истребителями насчитывалось 15 Як-1, а 28 октября на Херсонесском аэродроме приземлилось только два Яка. Во время обороны Севастополя Яки прикрывали город от налетов фашисткой авиации, на пределе дальности встречали и провожали транспорты и боевые корабли, снабжавшие город-герой, вели разведку. Во время одного такого разведывательного полета Авдеев вместе с ведомым Степаном Данилко обнаружил вблизи Ялты катер; несмотря на строжайший запрет избегать боя, истребители не удержались и обстреляли лакомую цель. Оказалось, что на этом итальянском торпедном катере проводил рекогносцировку побережья в районе Балаклавы лично Эрих фон Манштейн. В результате атаки Яков было убито 7 человек из 16, находившихся на борту, в том числе водитель Манштейна и начальник ялтинского порта капитан Цур Зее фон Бредов.

В апреле 1942 г. 8-й ИАП ВВС Черноморского флота стал 6-м гвардейским, а 14 июня командиру эскадрильи 6-го ГИАП Михаилу Авдееву присвоено звание Героя Советского Союза. После ожесточенных налетов 25-26 июня 1942 г. на единственный севастопольский аэродром, расположенный на мысе Херсонес, авиация города практически прекратила свое существование. Уцелевшие бомбардировщики и штурмовики перебазировались на Кавказ, а на Херсонесе осталось два Яка - Авдеева и Макеева и несколько И-16. Эти самолеты 30 июня покинули Севастополь последними.

На Северном флоте на Як-1 воевал 2-й гвардейский ИАП. В июне 1942 г. 55-й ИАП, ставший к этому времени 16-м гвардейским, перевооружили с МиГ-3 на Як-1. Этот полк стал подлинной кузницей асов советских ВВС, именно в нем воевал А.И. Покрышкин. Покрышкин сбил 109-й в первом же своем боевом вылете на Яке. Всего на Як-1 самый известный летчик-истребитель СССР сбил не менее 7 самолетов - два Ju 88, один Bf 110 и четыре Bf 109. Боевой счет Покрышкина (и не его одного!) сильно занижен; так, в одном из боев на Як-1 он лично сбил 3 Ju 88. По возвращении из полета Александр Иванович записал на свой счет один бомбардировщик, два - "подарил" своим ведомым.

|

|

| Як-1 капитана П.И. Павлова выруливает на старт. 21 ИАП ВВС КБФ, 1942 г. |

У своего Яка Лидия Литвяк |

Истребителями Як-1 была перевооружена летом 1942 г. 286-я ИАД, вошедшая в состав вновь сформированной 15-й воздушной армии, приданной Брянскому фронту. Полки дивизии вели тяжелые бои в районе Касторное - Старый Оскол. 25 августа Яки совместно с Илами штурмовали аэродромы Курск-Восточный и Старый Оскол. В результате совместного удара истребителей и штурмовиков на земле удалось уничтожить около 40 фашистских самолетов. Через два дня дивизия Илов и Яки 286-й ИАД нанесли удар по аэродрому в Орле, потери немцев - 63 машины (по сведениям партизан). В сентябре дивизия прикрывала части 38-й общевойсковой армии, наступавшей на Воронеж. В конце 1942 - начале 1943 г. дивизия очень часто привлекалась к совместным со штурмовиками ударам по немецким аэродромам.

Яки вынесли основную тяжесть воздушных боев над Сталинградом.

Особую роль в Сталинградской битве, да и в истории советских ВВС в целом сыграл 9-й (ранее - 69-й ИАП) гвардейский истребительный авиаполк особого подчинения - лично командующему 8-й воздушной армией). В сентябре полк вывели из боев и перевооружили с ЛаГГ-3 на Як-1. В полк собрали лучших летчиков, имевших не менее пяти побед. Командиром был Лев Львович Шестаков. Главная задача полка - перехват немецких транспортных самолетов, снабжавших окруженных немцев. Три эскадрильи полка отличались цветом капотов двигателей: "красноносыми" командовал А.В. Алелюхин, "желтоносыми" - Амет-Хан Султан, и Яками с синими капотами - А.Ф. Ковачевич. Алелюхин на бортах своего Яка нарисовал даже черных пантер, но бдительный комиссар приказал их закрасить. В первом же бою "красноносые" сбили пять Ju-88, за этот бой Алелюхина наградили орденом Суворова 3-й степени - не частой для истребителя наградой. Амет-Хан Султан на Яках сбил 11 самолетов лично и 19 в группе, большую часть - под Сталинградом. В одном из вылетов ему удалось уничтожить два Ju-52 один Не-111, использовавшийся как транспортный. За бои под Сталинградом Амет-Хан получил Героя, а войну закончил дважды Героем, имея на своем счету 30 личных побед и 19 в группе. В эскадрилье Амет-Хана летал П.Я. Головачев. В летних боях он был сбит на ЛаГГ-3, тяжело ранен и потерял зрение; после тяжелой операции сумел вернуться в строй, в небе над Волгой совершил 150 боевых вылетов, сбил восемь немецких самолетов. В 9-м полку воевал старший лейтенант Дранищев, сбивший на ЛаГГах и Яках 28 самолетов противника.

На Як-1 18 августа 1942 г. в окрестностях Сталинграда старший сержант Гудков таранил Ju-88, до конца войны в 35 воздушных боях он одержал 20 побед.

В самый разгар Сталинградской битвы 220-я И АД 16-й воздушной армии была преобразована в 1-ю гвардейскую ИАД, командир - подполковник А.В. Утин.

На Яках воевал под Сталинградом единственный в мире женский истребительный авиаполк - 586-й ИАП под командованием Т. Казариновой. На Як-1 воевала и была сбита самая результативная женщина-истребитель Лидия Литвяк (14 побед).

Яками, по-видимому, был сбит первый на советско-германском фронте FW-190. Его "завалил" Герой Советского Союза старший лейтенант Павел Шевелев из 436 ИАП в районе Великих Лук.

Под Сталинградом в боевых условиях был опробован облегченный Як-1. Первые десять таких Яков предназначались для ПВО Москвы и были переданы в 12-й ГИАП 6-го истребительного авиакорпуса в июне 1942 г. Следующие двадцать истребителей в спешном порядке сделали в сентябре 1942 г. С их помощью пытались нейтрализовать Bf 109G, представлявших самую большую угрозу для советской авиации в небе Сталинграда. Эти самолеты поступили на вооружение 512-го (впоследствии 53-й ГИАП) и 520-го ИАП 220-й ИАД 16-й воздушной армии в ноябре 1942 г. Перегоняя облегченные Яки с саратовского завода, летчики 512-го иап В.Н. Макаров (Герой Советского Союза, 30 самолетов сбил лично и 9 - в группе) и И.П. Морный по пути сбили пару Bf 109G-2. По результатам боевой работы 512-го ИАП на Сталинградском фронте с 5 по 12 ноября на один сбитый немецкий самолет приходилось 18 вылетов на облегченном Яке, в то время как на обычном Як-1 - 26. Соотношение потерь для облегченного Яка составило 6,5 сбитых самолета на один потерянный истребитель, для серийного Як-1 - 2,5:1.

Як-1б проходил войсковые испытания с 10 декабря 1942 г. по 28 января 1943 г. на Калининском фронте в 32-м гвардейском ИАП 210-й ИАД 3-й воздушной армии и на Сталинградском фронте в 176 полку 283-й ИАД 16-й воздушной армии. К войсковым испытаниям привлекалось в общей сложности 58 самолетов, истребители совершили 669 боевых вылетов, провели 38 воздушных боев, сбив 25 фашистских самолетов (пять Bf.l09F, шесть FW 190, восемь Ju 87, один Ju 88, три Не 111 и два Hs 126). Свои потери - шесть Як-7Б.

Боевое применение Яков тесно связано с именем маршала Савицкого. Летом 1942 г. командующий ВВС 25-й общевойсковой армии, дислоцировавшейся на Дальнем Востоке, полковник Савицкий добился назначения командиром 205-й ИАД 2-й воздушной армии. Полки дивизии были вооружены "Аэрокобрами" и Як-1, причем летчики отдавали предпочтение американским истребителям. Лишь несколько показательных воздушных боев с "Кобрами", лично проведенных Савицким, восстановили престиж отечественной техники. 205-я ИАД приняла участие в боях лета-осени 1942 г. под Харьковом и Сталинградом.

В рамках подготовки к летним наступательным операциям весной 1943 г. началось формирование истребительных авиационных корпусов Резерва Главного Командования.

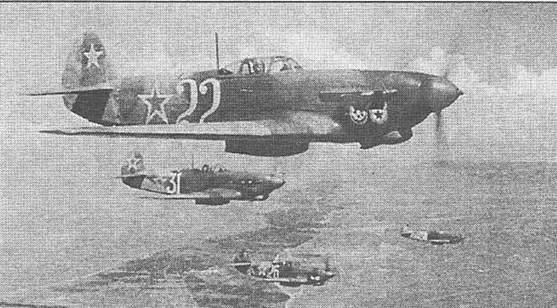

Як-1 Альбера Дюрана, эскадрилья "Нормандия"

Як-1 эскадрильи "Нормандия"в воздухе

Командир 152 ИАП С. Д. Луганский у самолета Як-1, подаренного земляками

Командиром 3-го ИАК в составе двух дивизий (265-й и 278-й ИАД) трехполкового состава стал генерал Савицкий. Корпус формировался с учетом опыта, полученного в результате боевой работы "особых" полков под Сталинградом. Конечно, набрать асов на целый корпус - сложно, но укомплектовать полки опытными пилотами, а не зеленым молодняком - реально. Так, 15 ИАП полностью укомплектовали летчиками-инструкторами, имеющими значительный налет на истребителях разных типов. На вооружении корпуса находились только истребители Як. По инициативе командира корпуса на капоты истребителей была нанесена крылатая звездочка - эмблема 3-го ИАК.

В середине апреля части 3-го ИАК планировалось перебросить на Воронежский фронт, в район Обояни. Перебазироваться успел только один полк, в спешном порядке корпус направили на Кубань, где шло одно из самых известных воздушных сражений второй мировой войны. Первый боевой вылет летчики корпуса совершили 20 апреля. За первый день ими было сбито 47 самолетов противника, один бомбардировщик сбил сам Савицкий. Всего будущий маршал авиации за годы войны сбил 22 самолета лично и 2 в группе, а летчики 6-го ИАК одержали в общей сложности 1953 победы. Савицкий был одним из немногих генералов, всю жизнь исповедовавших принцип "делай как я". Свой первый немецкий самолет он сбил под Москвой, последний - над Берлином.

На Кубани Яки применяла и другая сторона - немцы. Два пилота по ошибке посадили свои Як-1 на аэродроме противника. Немцы активно использовали Яки для неожиданных атак наших самолетов. За Яками-"перевертышами" охотился А.И. Покрышкин, однажды даже встретился с одним в воздухе, но немцу удалось уйти. Дабы отличить свои Яки от немецких, на фюзеляжи всех Яков, летавших над Кубанью, нанесли параллельные кольцевые полосы черного цвета. В мае один немецкий Як подловил над Геленджиком майор Шмелев, "выступавший" тоже на Як-1. Поединок над Черным морем закончился в пользу Шмелева. Ранее, 30 апреля, майор в одном бою сумел отправить на землю четыре Ju 87.

В ходе битвы под Курском свой боевой счет открыл еще один будущий маршал - А.И.Колдунов. 21 июля 1943 г. над Северским Донцом на Як-1 он сбил свой первый "мессер". В одном из боев осенью 1943 г. сумел уничтожить сразу пять самолетов врага: три Не 111 и два Bf 109. Всего за вторую половину 1943 г. летчики 866-го ИАП, в котором воевал Колдунов, сбили 171 самолет, потеряв шесть своих летчиков. Колдунов всю войну летал на Яках различных типов, он сбил 46 самолетов лично и один в группе - самый высокий результат среди асов, летавших только на Яках.

Под Курском пополнили свой боевой счет многие известные советские асы. В первый день наземного сражения 6 июля 1943 г. лейтенант Н. Гулаев в шести боевых вылетах сбил четыре самолета, на следующий день - еще три. 12 июля его назначили комэском и представили к званию Героя Советского Союза. Войну он закончил на "Аэрокобрах", дважды Героем, имея на своем счету 57 личных и 3 групповых победы.