По правде говоря, идея пневматических орудий стара как мир. Например, сохранился рисунок великого Леонардо да Винчи, датируемый 1490 г. На нем в несколько грубоватой манере, но с сохранением правильных пропорций изображена пушка, снаряды которой должны были бы приводиться в движение энергией сжатого пара.

Примерно через 200 лет некий Гуттер предложил конструкцию пневматического ружья. А в 1790-1815 гг. «духовки» даже стояли на вооружении пограничной стражи Австрии.

Эксплуатация пневматических ружей показала, что они по эффективности и дальнобойности сильно уступают огнестрельному оружию, но, вместе с тем, обладают и рядом несомненных преимуществ.

Выстрел пневматического ружья обходился гораздо дешевле не только из-за того, что стоимость сжатого воздуха намного меньше стоимости пороха, но и вследствие увеличения живучести ствола. При выстреле такое ружье никак себя не демаскировало: звука выстрела не было, дыма тоже. Делались попытки даже стрелять под водой — вот уж чего огнестрельное оружие совершенно не могло! Было ясно, что идея пневматического оружия жизнеспособна, требовалась лишь естественная эволюция.

Век XIX предложил несколько конструкций пневматических орудий. В 1826 г. русский полковник Карелин разработал семилинейную (17,5 мм) пушку, стрелявшую сжатым паром. Опытный образец, изготовленный в 1829 г., показал высокую для того времени скорострельность — до 50 выстрелов в минуту. Но из-за своей громоздкости и ненадежности пушка боевого применения не нашла.

Одновременно подобную конструкцию предложил англичанин Перкинс. Орудие обладало теми же недостатками, и дальше опытного образца также не пошло.

Но, как ни странно, более всего идея пневматических пушек прижилась в Соединенных Штатах. Во времена гражданской войны пневматическим оружием занялся американец Медфорд2.

Но, так или иначе, этот Медфорд в 1882 г. сконструировал опытный образец 50-мм пневматической пушки. Жалинский, первоначально начав свои опыты вместе с Медфордом, в итоге перерос своего учителя и предложил принципиально новую конструкцию орудия.

Идея пневматического орудия с динамитными снарядами понравилась Военному Департаменту, и в июне 1886 г. опытное орудие было готово к испытаниям. В этом же году журнал «Scientific American» поместил на своих страницах его чертеж и описание.

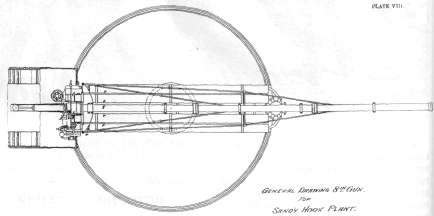

203-мм орудие, испытанное на полигоне в Санди-Хук (приведено по журналу «Сайнтифик Американ» 1886 г.)

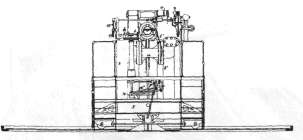

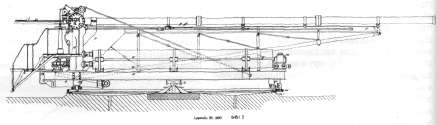

18-метровый ствол 203-мм орудия был сделан из 12-мм железа и покрыт изнутри 1,5-мм листом меди. Он крепился на прочной железной раме, связанной со станком, которая, находясь на центральном штыре и погонах, могла с помощью пневмоуправления перемещаться по азимуту. По углу возвышения пушка также управлялась двумя пневмоцилиндрами. Вся пневмосистема запитывались от батареи, состоявшей из восьми баллонов, расположенных на станке под стволом пушки. Стрельба происходила с помощью тех же самых баллонов. Сжатый воздух подавался под давлением около 70 атм.

Сразу после вылета снаряда срабатывал отсечной клапан, и подача сжатого воздуха в канал ствола прекращалась. Одной зарядки пневматических батарей хватало на производство шести выстрелов. Начиненные 45,3 кг (100 фн) «взрывчатого желатина» 62 кг (137 фн) снаряды летели на дальность около трех километров. Сам снаряд представлял собой почти метровой длины цилиндр, выполненный из меди с 30-см конической головной частью. Сзади, для придания ему вращения, крепились деревянные стабилизаторы длиной немного более метра.

Одно из интересных конструкторских решений было применено в устройстве взрывателя. В головной части снаряда находилась ампула с гремучей ртутью, которая воспламенялась от ударника в носовой оконечности снаряда. Если по каким-то причинам происходила осечка, то в кормовой части снаряда для дублирования стояла гальваническая батарея, которая при падении в воду замыкалась и вызывала взрыв.

20 сентября 1887 г. состоялись опытные стрельбы, для которых в распоряжение полигона была передана старая списанная шхуна «Силлиман». Уже второй снаряд взорвался в корме, третий с небольшим недолетом сделал пробоину в районе ватерлинии, а после попадания пятого шхуна затонула.

Поклонники динамитного оружия могли праздновать победу: на дальности 0,8 мили четыре из пяти снарядов дали накрытие (к упомянутым трем еще один дал близкий разрыв), так что полуось эллипса рассеивания составила около шести с половиной метров! После этих стрельб Бюро судостроения всерьез заинтересовалось идеей строительства специального корабля-носителя динамитных орудий. Убежденная в практической ценности нового вида оружия группа предпринимателей для производства орудий и боеприпасов к ним создала компанию «Пневматик динамит ган компани» («Pneumatic dynamite gun Co»). Казалось, что у нового оружия большое будущее.

Представителям флота удалось убедить Конгресс в необходимости строительства специального динамитного корабля, и 3 августа 1886 г. для этой цели было ассигновано 350 тысяч долларов.

В техническом задании говорилось, что проектируемый корабль должен: «Достичь скорость в 20 узлов... быть оборудованным тремя пневматическими динамитными орудиями, которые гарантированно стреляли бы снарядами с двумястами фунтами динамита (или любого другого сильновзрывчатого вещества) как минимум на дальность одну милю». Заказ на строительство крейсера «Пневматик динамит ган компани» разместила на заводе Вильяма Крампа в Филадельфии.

2 Написание этой фамилии различное в разных источниках. Так, в «Артиллерийском музее» «Техники молодежи» он упоминается как Меффорд (Mefford), а в работе польского историка А. Яскулы - как «некий Милфорд (Milford) из штата Огайо». Авторы придерживаются мнения в этом вопросе видного американского специалиста по истории артиллерии Роберта Лейендекера. В личной переписке с авторами, ссылаясь на архивные документы, он называет его Медфордом (Medford) из Чикаго (шт. Иллинойс).