|

|

Элементы ПЗРК "Стрела-2М". Внизу ЗУР 9М32М. |

Стрелок-зенитчик с ПЗРК "Стрела-2М" на боевой позиции. |

Переносной ЗРК "Стрела-2" (9К32) состоял из ЗУР 9М32, размещенной в пусковой трубе (транспортно-пусковом контейнере) 9П54 с пристыкованным к ней источником питания и пускового устройства 9П53.

Ракета 9М32 включала следующие основные отсеки:

- тепловую ГСН 9Э46, предназначенную для захвата цели до старта, слежения за ней и формирования команд для наведения ракеты на цель;

- рулевой отсек с аппаратурой управления полетом, рулевыми машинками, газогенератором (пороховым аккумулятором давления), бортовым источником электропитания, включающим

турбогенератор и стабилизатор параметров тока;

- боевую часть осколочно-фугасно-кумулятивного действия проникающего типа с контактным взрывательным устройством, имеющим две ступени предохранения и механизм самоликвидации;

- двигательную установку, предназначенную для выброса ракеты из пусковой трубы, придания ей вращения, разгона до скорости 430-450 м/с и поддержания ее в полете. Вышибной топливный заряд размещался в кольцевом пространстве между корпусом хвостового отсека и удлиненным коническим соплом основного двигателя.

Масса ЗУР составляла 9,15 кг (переносного ЗРК в целом — 14,5 кг), длина —1443 мм, диаметр — 72 мм.

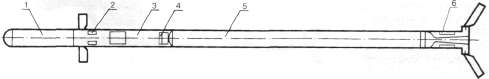

Компоновка ЗУР 9М32 "Стрела-2": 1 - тепловая ГСН; 2 - рулевая машинка; 3 - боевая часть; 4 - взрыватель; 5 - разгонно-маршевый двигатель; 6 - вышибной заряд

Пусковая труба служила укупоркой для ракеты, обеспечивала прицеливание и пуск ЗУР. На пусковой трубе были закреплены блок вращения гироскопа тепловой ГСН, механический прицел с лампочкой светового сигнала, информирующего о захвате цели головкой самонаведения, механизм бортового разъема, плечевой ремень для переноски и источник питания одноразового действия, обеспечивающий подготовку пуска и старт ракеты.

Пусковое устройство (блок автоматики) многоразового действия включало в себя электронный блок, механизм пуска, блокировок и сочленения с пусковой трубой, а также зуммер. Электронный блок был необходим для раскрутки гироскопа тепловой ГСН, а также для выдачи информации о захвате цели ГСН посредством звучания зуммера и загорания лампочки.

Боевая работа переносного ЗРК "Стрела-2" происходила следующим образом. После визуального обнаружения цели стрелок-зенитчик переводил комплекс в боевое положение и включал источник питания. После выхода головки самонаведения в рабочий режим и раскрутки ротора гироскопа, что занимало примерно 5 с, стрелок-зенитчик прицеливался, а после получения звуковой и световой информации о захвате тепловой ГСН цели начальным нажатием спускового крючка в промежуточное положение производил разарретирование гироскопа, в результате чего головка начинала отслеживать цель. Нажатием спускового крючка до отказа оператор производил пуск ракеты. При этом срабатывал выбрасывающий заряд с временем работы 0,05 с, который выталкивал ракету из трубы со скоростью до 27-31 м/с и сообщал ей требуемое вращение — 19-21 об/мин. После вылета из трубы на ракете раскрывались рули и стабилизаторы. Затем вырабатывался сигнал для включения взрывательного устройства в рабочий режим, воспламенялся пиропредохранитель и снималась первая ступень предохранения взрывателя. Через 0,3 с после выброса ракеты на удалении около 5,5 м запускался маршевый двигатель. Далее снималась вторая ступень предохранения взрывателя, после чего он находился в полностью взведенном состоянии.

Ракета в полете вращалась с угловой скоростью не менее 15 об./с, поддерживаемой за счет соответствующего наклона плоскостей установки консолей стабилизаторов.

При встрече с целью взрывательное устройство подрывало боевую часть. В случае промаха по истечении 11-14 с срабатывал самоликвидатор ракеты.

Комплексы "Стрела-2" применялись в основном батальонными зенитными ракетными взводами, состоящими из трех отделений стрелков-зенитчиков (по числу рот в батальоне). Отделение стрелков-зенитчиков состояло из трех человек, каждый из которых имел пусковое устройство и две ЗУР в пусковых трубах (в возимом боекомплекте отделения). Один из стрелков-зенитчиков являлся командиром отделения. Таким образом, в батальоне имелось девять пусковых устройств и 18 ракет.

Управление боевой работой осуществлялось командиром отделения. С помощью имеющейся у него малогабаритной переносной радиостанции он получал боевые распоряжения и данные целеуказания от начальника ПВО полка, производил целераспределение между стрелками отделения и с помощью той же радиостанции выдавал целеуказания по ориентирным направлениям стрелкам, имеющим малогабаритные радиоприемники. При отсутствии управления от начальника ПВО полка командир отделения самостоятельно нацеливал стрелков-зенитчиков.

Результаты боевого применения переносного ЗРК "Стрела-2" в Египте, куда были направлены первые серийные образцы комплекса и группа военных технических специалистов во главе с Г.В. Киселевым, были весьма убедительны. В августе 1969 г. за один день боевых действий, по оценкам египетской стороны, десятью ракетами комплекса было сбито шесть самолетов Израиля, в то время как всеми другими средствами ПВО Египта за этот же день было уничтожено лишь четыре самолета. До 1970 г. пусками 89 ракет египтяне, по их оценкам, сбили 36 израильских самолетов.

В боях с 6 по 23 октября 1973 г. арабские стрелки-зенитчики, по их данным, сбили 23 израильских самолета. Израильтяне, широко применявшие тепловые ловушки, признали сбитие трех и повреждение 28 летательных аппаратов. В боях с 8 апреля по 30 мая 1973 г. арабы сочли сбитыми восемь израильских самолетов. Средняя эффективность комплексов составила 0,15-0,2. Нанесенный противнику военно-экономический ущерб от применения переносного ЗРК "Стрела-2" намного превышал стоимость израсходованных ракет.