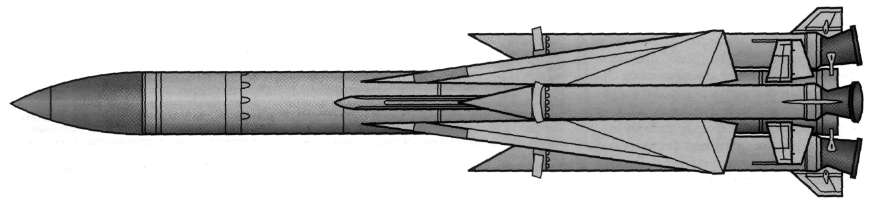

Зенитная управляемая ракета 5В21 скомпонована по двухступенчатой схеме с пакетным расположением четырех стартовых ускорителей. Маршевая ступень выполнена по нормальной аэродинамической схеме.

Конструктивно корпус маршевой ступени ракеты 5В21 состоял из семи отсеков.

Отсек №1 длиной 1793 мм объединял в герметичный блок радиопрозрачный обтекатель и ГСН. Стеклопластиковый радиопрозрачный обтекатель покрывался теплозащитной шпаклевкой и несколькими слоями лака.

Бортовая аппаратура ракеты (блоки ГСН, автопилот, радиовзрыватель, счетно-решающий прибор) размещалась во втором отсеке длиной 1085 мм.

Третий отсек ракеты длиной 1270 мм предназначался для размещения боевой части, бачка горючего для бортового источника питания (БИП). При снаряжении ракеты боевой частью головная часть изделия до стыка между отсеками №2 и №3 поворачивалась на 90 -100 град, в сторону левого борта.

Отсек №4 при длине 2440 мм включал баки окислителя и горючего и.воздушно-арматурный блок с шар-баллоном в межбаковом пространстве.

Бортовой источник питания, бачок окислителя бортового источника питания, баллоны гидросистемы с гидроаккумулятором размещались в отсеке №5 длиной 2104 мм. К заднему шпангоуту пятого отсека крепился маршевый жидкостный ракетный двигатель.

Шестой отсек длиной 841 мм прикрывал маршевый двигатель ракеты и обеспечивал также размещение рулей с рулевыми машинками. Задние узлы крепления стартовых двигателей располагались на сбрасываемом после отделения кольцевом седьмом отсеке длиной 752 мм.

Все корпусные элементы ракеты покрывались теплозащитным покрытием.

Зенитная управляемая ракета 5В21.

Крылья сварной конструкции каркасного типа размахом 2610 мм были выполнены в малом удлинении с положительной стреловидностью 75 град, по передней кромке и отрицательной 11 град, по задней. Корневая хорда составляла 4857 мм при относительной толщине профиля 1,75%, концевая хорда - 160 мм. Для уменьшения габаритов транспортной тары каждая консоль крыла технологически делилась на переднюю и заднюю части, которые крепились к корпусу в шести точках. На каждом крыле размещался приемник полного воздушного давления.

Жидкостный ракетный двигатель 5Д12 одноразового действия (без повторного включения) с турбонасосной системой подачи компонентов топлива в камеру сгорания, выпускался в комплектации с топливной, воздушной и газовой системами. Двигатель работал на азотной кислоте с добавкой четырехокиси азота в качестве окислителя и триэтиламинксилидине, используемом как горючее. Температура газов в камере сгорания двигателя достигала

Двигатель был выполнен по «открытой» схеме - с выбросом продуктов сгорания газогенератора турбонасосного агрегата через удлиненный патрубок в атмосферу. При запуске турбонасосного агрегата его ротор раскручивался пиростартером, что сопровождалось характерным выхлопом темного дыма перпендикулярно оси корпуса ракеты.

С целью обеспечения максимальной дальности пуска ракеты либо полета на максимальной скорости при обстреле целей на малой дальности предусматривалось несколько режимов работы двигателя. Программы их реализации выдавались перед стартом ракеты на регулятор тяги двигателя 5Ф45 и программное устройство на основании решения баллистической задачи, выработанного ЦВМ «Пламя».

Режимы работы двигателя обеспечивали поддержание постоянных максимального (10000±300 кг) или минимального (3200±180 кг) значений тяги. При отключении системы регулирования тяги двигатель «шел в разнос» с дальнейшим разрушением, при этом развивалась тяга до 13000 кг. Режимы переменной тяги обеспечивали постепенное снижение тяги от максимальной до минимальной со средним градиентом 97±8 кг/с или резкий спад тяги до минимального значения.

Комбинация режимов позволяла реализовать несколько программ изменения тяги двигателя в полете. Первая основная программа предусматривала запуск двигателя с быстрым выходом на максимальную тягу. Начиная с 43±1,5 с полета начинался спад тяги с остановкой двигателя по выработке топлива через 6,5-16 с с момента подачи команды «Спад». Вторая основная программа отличалась тем, что после запуска двигатель выходил на промежуточную тягу 8200±350 кг со снижением ее с постоянным градиентом до минимальной тяги и работой двигателя до полной выработки топлива на ~100 с полета. Две промежуточные программы позволяли использовать максимальную тягу двигателя в течение любого временного интервала в пределах 0,2 - 50,8 с полета с последующим спадом с постоянным градиентом до полной выработки топлива или производить запуск двигателя с тягой 8200 - 10000 кг с последующим снижением тяги с постоянным градиентом до полной выработки топлива в ходе полета.

В баках окислителя и горючего размещались специальные заборные устройства, при больших знакопеременных поперечных перегрузках отслеживающие положение компонентов топлива и обеспечивающие их подачу в двигатель при поступлении в баки сжатого воздуха для поддержания давления подпора. Трубопровод подачи окислителя проходил под прикрытием короба по правому борту ракеты, а короб для проводки бортовой кабельной сети размещался с противоположной стороны корпуса.