|

|

|

Рис. 10 |

Рис. 11 | Рис. 12 |

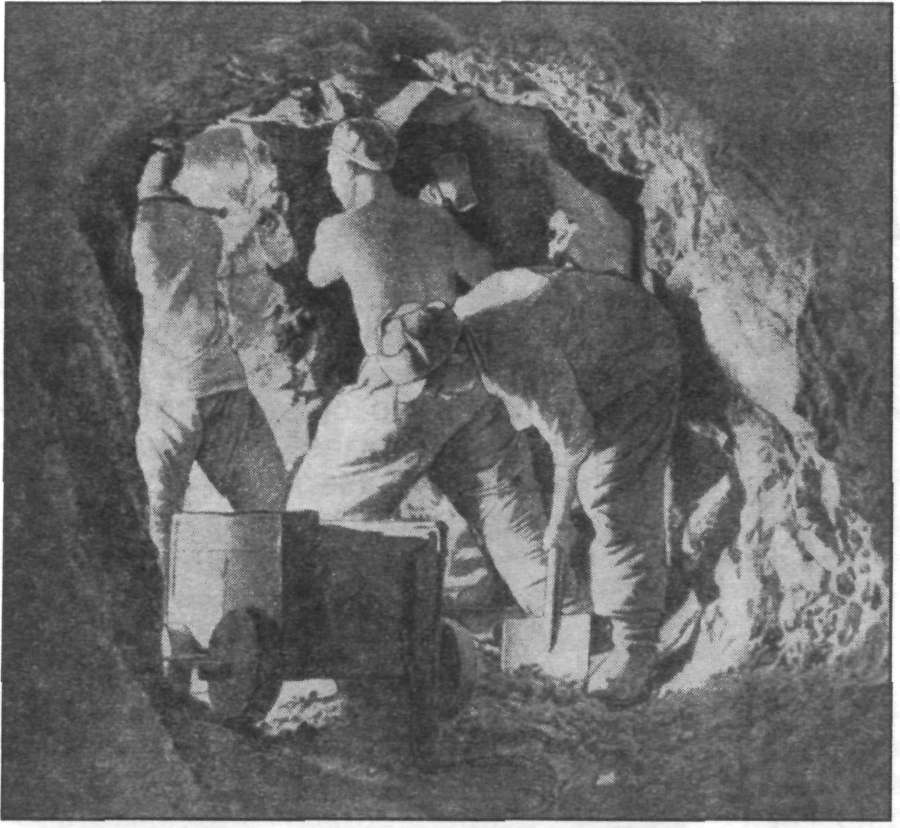

С удалением породы из галерей возникла та же самая проблема. Практически отсутствовали средства механизации труда. Основным способом выноса грунта из галерей было использование обыкновенных носилок и самодельных вагонеток (рис. 11). Но большее распространение получили мешки из рисовой соломы. Отсутствие средств механизации, с одной стороны, несколько сдерживало темпы создания подземной системы обороны, с другой стороны, делало ее независимой от сети энергоснабжения и других внешних факторов.

Туннели, устроенные в гранитно-гнейсовых или гранитных породах, практически не требовали никакой обделки. В тех местах, где порода была слабая, сооружалась деревянная обделка. Кое-где использовались железобетонная «одежда».

Все подземные сооружения имели конкретное целевое предназначение. Основу подземной сети составляли галереи. Сначала они строились как подземные ходы сообщения, прорезавшие некоторые сопки и высоты насквозь. По ним личный состав мог быстро перемещаться к опасному участку обороны. Затем галереи стали использовать для расположения подразделений, боеприпасов, запасов продовольствия. Однако это затрудняло передвижения других войск и грузов. Учитывая это, командование северокорейских войск стало в стороне от основных галерей отрывать специальные помещения для размещения материальных средств, личного состава. Здесь создавался целый комплекс помещений: спальни, кухни, столовые, бани, склады боеприпасов, продовольствия, воды и др. Количество и качество таких помещений зависело от времени и возможностей обороняющихся войск.

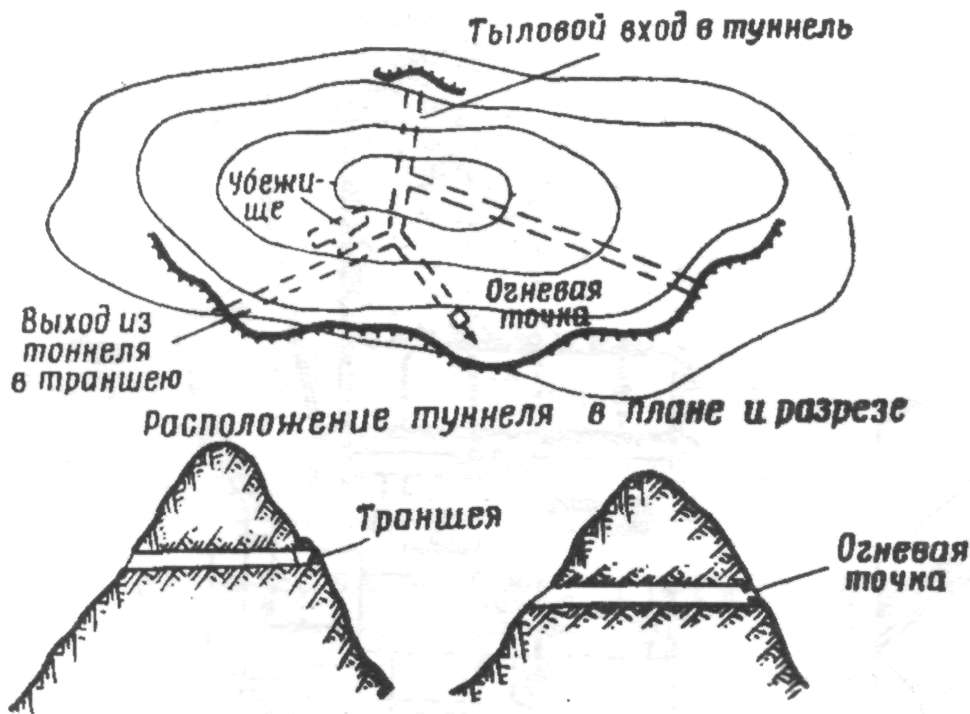

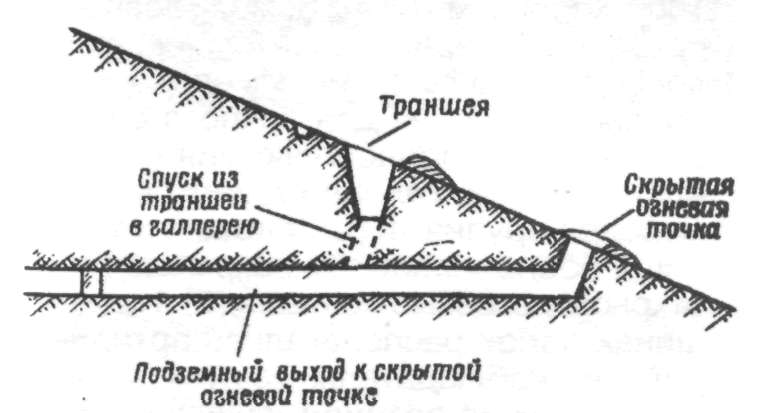

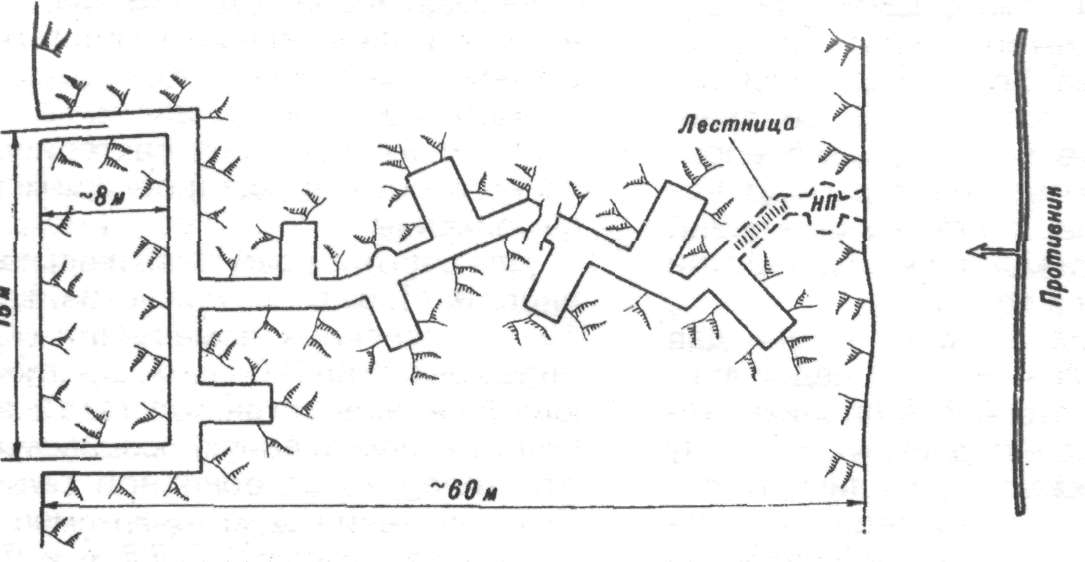

Галереи, как правило, имели два выхода (оголовка). В целях недопущения беспрепятственного проникновения противника в подземную систему обороны, а также защиты личного состава от отравляющих веществ и огнеметов выходы из галерей закрывались с обеих сторон, как правило, прочными герметическими дверями. Помимо этого, двери навешивались во всех подземных помещениях. Выход, обращенный в сторону противника, оборудовался как огневая точка. Из него прикрывались основные подступы к обороне. Иногда из него выдвигалась вперед под землей скрытая огневая точка (рис. 12), из которых довольно эффективно поражался атакующий противник. Так, в октябре 1952 г. с одной только скрытой огневой точки 135-го пехотного полка (пп) 45-й пехотной дивизии (пд) КНД было уничтожено за несколько часов более 300 солдат и офицеров 7-й американской пехотной дивизии.

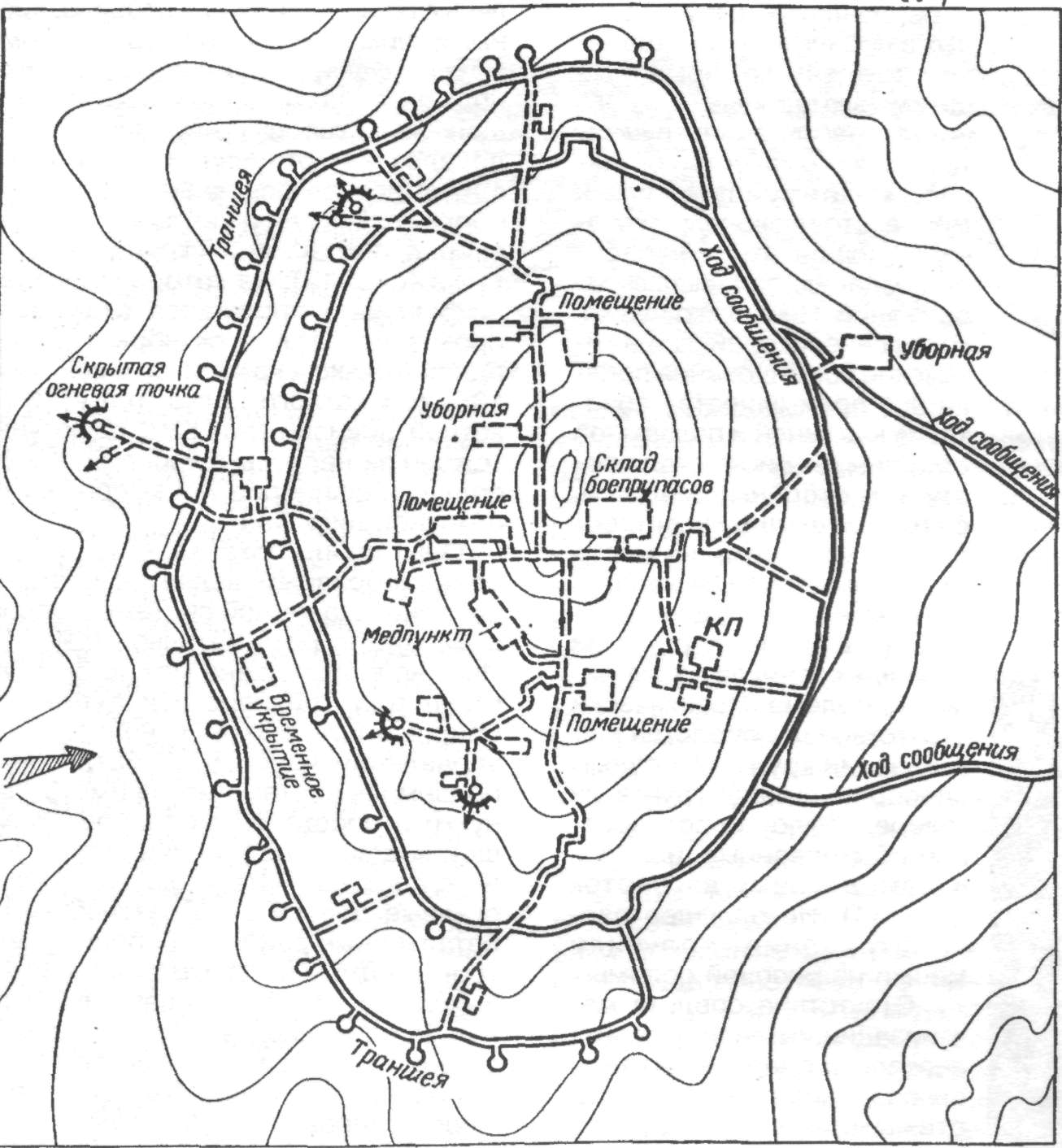

Опыт войны показал, что наиболее целесообразным является создание наземно-подземной системы обороны в масштабе рота-батальон (рис. 13). Именно в этом звене можно было достигнуть устойчивости и активности обороны при четком и непрерывном управлении войсками. Батальонная подземная система могла иметь главную и второстепенные галереи, помещения для расположения штаба, личного состава, материальных средств, огневые точки и др. Практически все батальонные районы обороны и некоторые ротные опорные пункты имели выходы из галерей на вершину сопки и использовались, в основном, в качестве наблюдательных пунктов. Протяженность главных галерей, как и в годы Первой мировой войны, была, как правило, в пределах 150 м, а площадь всех подземных помещений могла составлять около 500 кв. м.

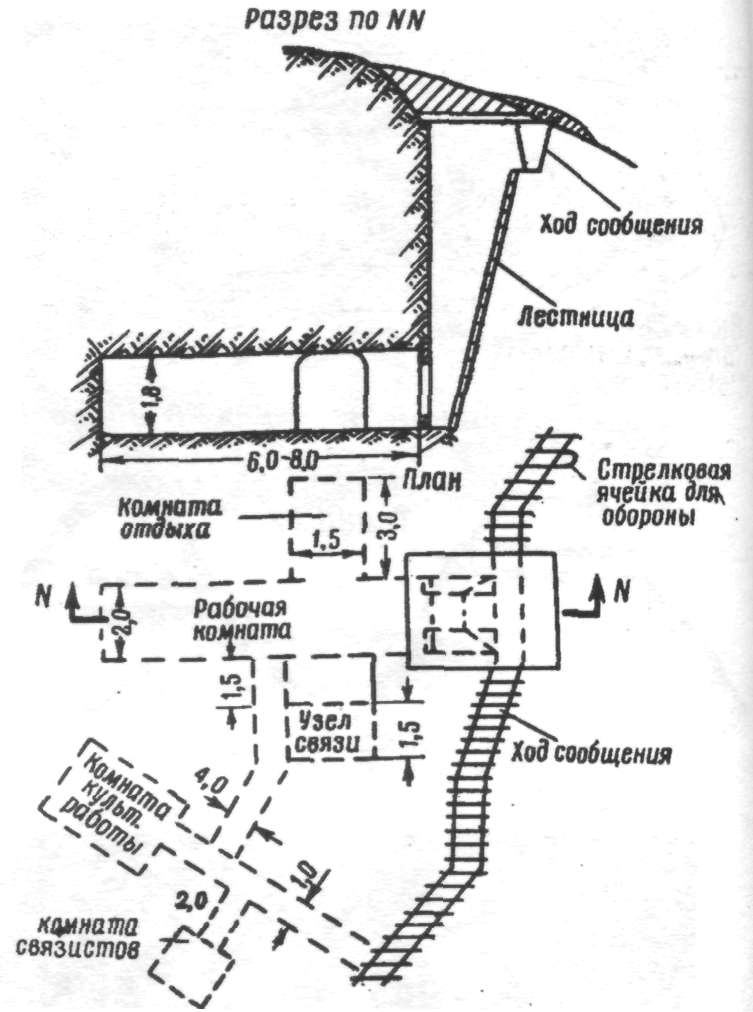

Командиры и штабы частей и подразделений располагались в командных, наблюдательных и командно-наблюдательных пунктах. В батальонном звене они по своему устройству были очень просты и представляли собой две-три ниши для работы штаба батальона и связистов. Командные пункты полков нередко располагались в одном или нескольких туннелях (рис. 14). Для командных пунктов соединений обычно строилось несколько подземных систем туннелей. Там располагались штабы, начальники родов войск и служб со своими непосредственными подчиненными, необходимыми для организации боя. Однако были случаи, когда даже штаб соединения находился в одном туннеле (рис. 15).

Для высших штабов строились командные пункты более крупного масштаба. Для их создания широко применялись средства механизации, они обделывались железобетоном, оборудовались фильтровентиляционными установками и другим оборудованием. Герметичность позволяла также защищать личный состав от бактериологического оружия, которое применяли американцы.

|

Рис. 13 |

|

Рис. 14

|

|

Рис. 15

|