Торпедоносец Р-5Т

Предпринималась попытка перехода на торпеды более крупного калибра, для чего в качестве прототипа выбрали корабельную торпеду 53-27 (образца 1927 года). Снабженная системой торпедометания, она получила название ТАВ-27. Дальше опытных образцов, однако, дело не продвинулось. Имевшиеся корабельные торпеды не устраивали флот. И в 1932-1933 гг. вновь приобретается партия итальянских торпед «53Ф» и «45Ф» фиумского завода и «53Н» — неаполитанского завода. Торпеды тщательно изучили и решили запустить в производство торпеды фиумского типа двух калибров.

В начале 1938 года на вооружение приняли торпеду калибра 450 мм завода №175 им. Кирова НКСП (г. Б. Токмак, Днепропетровская обл.) под шифром 45-36Н (без стабилизатора). На базе этого образца в НИМТИ ВМФ под руководством Алферова спроектировали торпеду для низкого торпедометания 45-36АН и высотную 45-36АВА (авиационная высотная Алферова), включавшая уже названную выше торпеду и парашютную коробку-конус, подвешиваемые под самолет, в которой размещаются парашют с амортизатором и поворотным тросом. В 1939 году обе торпеды поступили на вооружение. И вновь возникла проблема обеспечения начальных условий входа низкой торпеды в воду, а это оказалось далеко не такой простой задачей. Не была она и новой. Еще в 1925 году по системе, разработанной Остехбюро, торпеды подвешивали под самолет в горизонтальном положении, а на хвостовую часть устанавливали стабилизатор — воздушный руль. Однако система себя не оправдала.

В 1923—1933 гг. по системе Остехбюро стали подвешивать торпеды под самолет под определенным, заранее заданным углом, никаких дополнительных устройств на торпеде не было.

Поступивший в 1938 году на вооружение самолет-торпедоносец ДБ-3Т, вооружавшийся торпедами 45-36АН, имел специальное подвесное устройство Т-18, разработанное заводами №№ 32 и 39. Торпеда подвешивалась в двух точках. Балки Т-18 испытывались в Севастополе в 1937—1938 гг. Несмотря на громоздкость и несовершенство конструкции, систему подвески приняли на вооружение. Не исключено, что это затормозило освоение оружия и к началу войны низкое торпедометание освоило считанное количество экипажей. Впоследствии от хитроумных систем подвески торпед отказались, и дальнейшие доработки имели целью создание стабилизаторов, надеваемых на торпеду с тем, чтобы обеспечить ее вход в воду под оптимальным углом. В августе 1941 г. майор Г.В. Сагайдук на ТОФ предложил перистый стабилизатор из четырех 20-мм досок, усиленных металлическими полосками. Он крепился к хвостовой части торпеды. Устройство было достаточно примитивным, но, тем не менее, оно прошло испытания и обеспечило уменьшение торпедного «мешка» вдвое — с 30 до 15 м. Стабилизатор Сагайдука 5 мая 1942 г. был принят на вооружение, но широкого распространения не получил (хотя автор статьи летом 1951 г. сбрасывал торпеду с деревянным стабилизатором с самолета Ту-2).

В мае того же года на вооружение поступил стабилизатор, разработанный в НИМТИ ВМФ под маркой АН-42. Он также не отличался оригинальностью и техническим совершенством. В качестве стабилизатора использовался цилиндр из стального листа длиной 1600 мм, диаметром 450 мм с продольными зигами для усиления жесткости. В момент входа торпеды в воду инерционный механизм отделял стабилизатор. С применением стабилизатора АН-42 торпеды можно было применять с высот от 15 до 55 м, а максимальная скорость полета самолета увеличилась до 300 км/ч.

Работы по созданию новых торпед и стабилизаторов к ним в связи с увеличением скоростей полета самолетов-торпедоносцев продолжались.

В результате длительных изысканий и натурных испытаний в 1945 году приняли на вооружение стабилизатор СН-45, более известный под названием «крест+кольцо». Это легкая металлическая конструкция весом 8 кг, состоящая из переднего кольца, каркаса, стабилизирующего цилиндрического кольца, вертикальной планки, поворотного крыла, замков для крепления стабилизатора к торпеде.

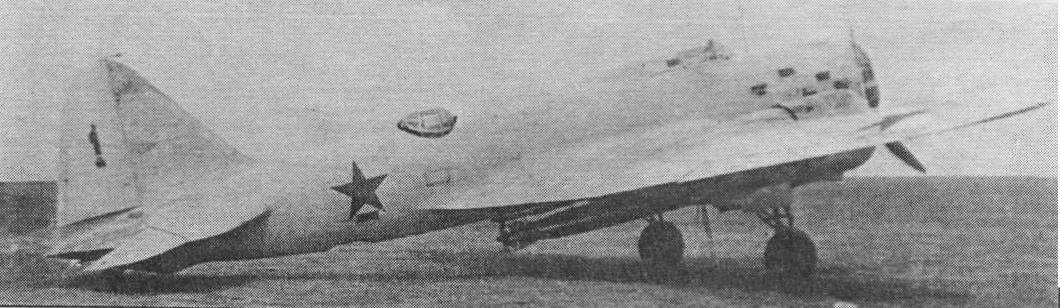

ДБ-3 с торпедным мостом Т-18

Торпедоносец ДБ-3ТП