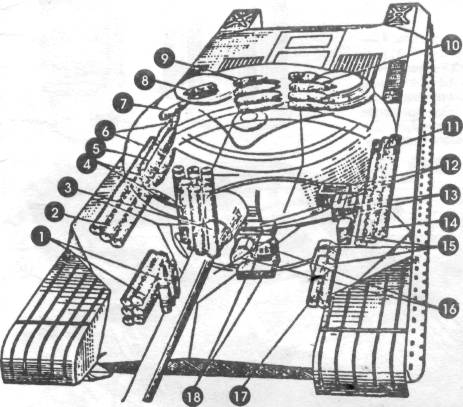

Корпус Т-10 (вид сверху)

1 и 26 — передние части крыльев; 2 — подбашенный лист крыши; 3 и 24 — передние ящики ЗИП (бункеры); 4 и 23 — окна впуска в двигатель воздуха летом; 5 и 22 — средние ящики ЗИП (бункеры); 6 — выпускные окна эжекторов; 7 и 20 — сетки окон над радиаторами; 8 и 19 — задние ящики ЗИП (бункеры); 9 и 17 — пробки заправочных отверстий над топливными баками; 10 и 16 — пробки отверстий для доступа к регулировочным гайкам тормозных лент; 11 и 15 — задние части крыльев; 12 — задний откидной лист; 13 — окно впуска воздуха в двигатель зимой; 14 — пробка заправочного отверстия над масляным баком; 18 — крышка люка над двигателем; 21 — пробка заправочного отверстия системы охлаждения; 25 — крышка люка механика-водителя; 27 — вертикальные щитки; 28 — передние отражатели

|

|

Размещение боекомплекта в танке Т-10 |

Установка зенитного пулемета ДШК на танке Т-10 |

Интересно, что в 1957 году одним приказом на вооружение был принят усовершенствованный танк Т-10М, выпускавшийся в Ленинграде (об.272) и Челябинске (об.734). Танки Челябинского завода отличались конструктивными изменениями в приводах управления трансмиссией, бортовых редукторах, системе питания топливом. Такое положение не соответствовало требованиям стандартизации и унификации вооружения и военной техники, однако танки с этими конструктивными отличиями находились в серийном производстве почти 5 лет, и только в 1962 году был организован выпуск танков Т-10М на основе об.272.

Танки Т-10М имели ряд модификаций. Так, в 1958 году ЛКЗ был создан опытный образец танка Т-10М с системой ОПВТ (оборудование подводного вождения танка), позволявшей преодолевать по дну преграды глубиной до 5 м. В начале 60-х годов началось оснащение ОПВТ серийных танков Т-10М. В 1959 году ЛКЗ изготовил опытный танк Т-10М с радиолокационным дальномером (в серию он не пошел). В 1957 году на ЛКЗ был изготовлен опытный образец командирского танка Т-10МК, отличавшийся, главным образом, системой связи. Наконец, в 1957 году на базе узлов и агрегатов танка Т-10 в ЛКЗ был создан опытный образец тяжелого танка обр.266. По вооружению этот танк существенно уступал Т-10М и в серию не пошел.

В 40-е и 50-е годы наша 122-мм пушка Д-25 без проблем пробивала бронебойными калиберными снарядами броню любых танков вермахта, а позже и НАТО. Однако в 1959 году в США пошел в серию танк М60, а в 1963 году в Англии «Чифтен». Положение изменилось. Калиберные бронебойные снаряды пушек Д-25 не пробивали лобовую верхнюю и лобовую башенную броню М60 и «Чифтена», а пушка М62-Т2 — лобовую верхнюю броню этих танков.

С другой стороны, 105-мм пушка М68 танка М60 и 120-мм пушка танка «Чифтен» на всех реальных дистанциях пробивали броню в любых местах танков ИС-2, ИС-3, ИС-4, Т-10 и Т-10М.

Понятно, что такая ситуация привела советское военное руководство на грань паники. Уже в 1961 году по плану, утвержденному Министерством обороны и ГКОТ*, были начаты работы по созданию подкалиберных и невращающихся кумулятивных снарядов к пушкам Д-25 и М-62Т2С**. Такие снаряды прошли полигонные испытания в 1963—1964 гг. Во второй половине 60-х годов в боекомплект танковых пушек Д-25Т и М-62Т2С вошли подкалиберные и кумулятивные снаряды. Так, для М-62Т2С выстрел с кумулятивным невращающимся снарядом был принят на вооружение приказом МО от 30 ноября 1964 г. Новый снаряд 122-мм пушек на реальных дистанциях стал пробивать броню всех западных танков. Кстати, вскоре и осколочно-фугасный снаряд ОФ-472 к М-62Т2С стали комплектовать гильзами со сгорающим корпусом и стальным поддоном. Кроме того, были предприняты попытки установки противотанковых управляемых снарядов (ПТУР) на тяжелые танки.

* Государственный комитет по оборонной технике.

** То же самое происходило и со 100-мм пушкой Д-10Т, которой вооружались наши средние танки, но это уже за рамками нашей статьи.