Чтобы не допустить сбоев в хорошо отлаженной системе танкостроения, пришлось передать часть заказов на важные детали и агрегаты мелким производителям. На крупных же заводах стали перемещать отдельные цеха и группы станков вместе с обслуживающим персоналом в относительно безопасные места и... под землю. Так, в сентябре 1944 г. чуть ли не половина структурных подразделений фирмы Даймлер-Бенц, специализирующихся на выпуске шасси, подбашенной коробки, механизмов управления для «Пантеры» перебазировалась в маленькие городки Фиц у Кюстрина, Фалькензее под Берлином, Тельтов, Оберпраусниц в Судетах, Кзериц в Померании и даже в винный погреб фирмы Деуливаг. Рассматривались варианты размещения оборудования в калийных шахтах, в бывших чехословацких укреплениях, в пещерах ...

Проведенные мероприятия по размещению, естественно, не способствовали реализации преимуществ современного массово-поточного производства и лишь увеличили и без того напряженные грузопотоки. Тем не менее, А. Шпеер эти обстоятельства представлял как добродетель, заявляя, что «германская промышленность вооружений не приемлет конвейерный метод Америки и России, а в основном полагается на немецкий квалифицированный труд». Хотя именно отсутствие крупных предприятий не позволило Германии выдержать соревнование с танкостроением стран антифашистского блока. Немецкая серийная броня делилась на несколько групп по толщине и марке стали. Наряду с гетерогенной больше все-таки выпускалось гомогенной брони. По технологии производства броневые листы разделялись на равномерно закаленные и с поверхностной закалкой. С потерей Никопольского бассейна поступление марганца в Германию снизилось. Никель доставлялся лишь с севера Финляндии.

В результате постоянный недостаток легирующих элементов привел к резкому ухудшению качества серийной брони. Лобовые листы корпусов «Пантеры» и «Королевского тигра» зачастую просто раскалывались от попадания советских 100- и 122-мм бронебойных снарядов. Выход искали в навешивании защитных экранов, увеличении толщины и углов наклона броневых листов. Среди броневых марок сталей с пониженной легируемостью так и не было найдено конструктивного материала с удовлетворительной снарядостойкостью.

Теперь о том, какой вклад в пополнение парка бронетанковой техники вермахта внесло танкостроение оккупированных немцами стран. Про Италию и Венгрию будет рассказано в отдельной главе, поскольку эти страны, являясь сателлитами Германии, в основном вооружали собственные армии. Правда, итальянские предприятия выполняли и некоторые ограниченные заказы для германских вооруженных сил. Танковые предприятия Польши и Франции использовались разве что для импровизированной переделки и ремонта трофейных машин, изготовления некоторых запасных частей для них. Ни одного танка или самоходной артиллерийской установки там не собрали.

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ БРОНЕТАНКОВОЙ ТЕХНИКИ

1. Германия

ПРОИЗВОДСТВО ТАНКОВ, ИСТРЕБИТЕЛЕЙ ТАНКОВ,

ШТУРМОВЫХ ОРУДИЙ И САМОХОДНЫХ УСТАНОВОК В 1934—1945 ГОДАХ

Общий итог собственно германского производства (или по заказам Германии) — 75513 объектов бронетанковой техники.

Кроме того, выпущено большое число командирских танков (без пушек), артиллерийских подвижных постов, ремонтно-эвакуационных машин и прочей техники. С ее учетом общее число бронеобъектов составит 89266 машин.

К ним следует прибавить трофейную технику, поступившую в вермахт - всего 1577 машин.

Таким образом, вооруженные силы фашистской Германии получили и так или иначе использовали в период второй мировой войны 90843 объекта бронетанковой техники

2. СССР

ПРОИЗВОДСТВО ТАНКОВ И САУ В СССР

3. США и Великобритания

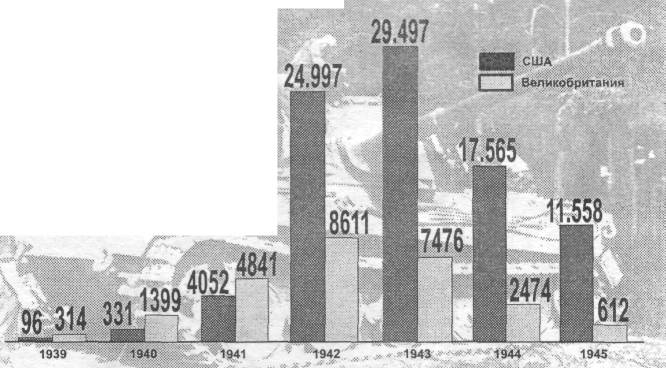

ПРОИЗВОДСТВО ТАНКОВ В США И ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Для США к числу танков следует добавить 43481 САУ Общее количество танков и САУ, выпущенных промышленностью США в годы войны,: таким образом, составило 131577 единиц.

На Великобританию работала промышленность Канады, которая произвела 5807 танков. Общее производство танков составило 31534 машины.