II. КРЫЛАТЫЕ РАКЕТЫ НАДВОДНЫХ КОРАБЛЕЙ, ПОДВОДНЫХ ЛОДОК И КОМПЛЕКСОВ БЕРЕГОВОЙ ОБОРОНЫ

КРЫЛАТЫЕ РАКЕТЫ ОКБ МИКОЯНА И ЕГО ФИЛИАЛОВ

Корабельный самолет-снаряд «Щука» (КСЩ)

(О КСЩ - статья. Прим. ВВС)

В 1948 году НИИ-4 выдало ТТЗ на противокорабельные самолеты-снаряды «Щука».

Крылатая авиационная ракета* «Щука» имела жидкостно-реактивный двигатель (ЖРД), работавший на двухкомпонентном топливе (горючем типа ТТ-02 и окислителе АК-20К). «Щука» предназначалась для подвески под фюзеляжем бомбардировщика ИЛ-28. В качестве органов управления использовались крыльевые высокочастотные прерыватели потока — интерцепторы. Управление осуществлялось по радиокомандам с самолета-носителя. Пуск производился с высоты около 2 км, дальность стрельбы составляла 15—20 км. Маршевая скорость — дозвуковая, около 300 м/с.

Интересной особенностью «Щуки» было приводнение ракеты за несколько десятков метров от цели и отделение в этот момент боевой части, имевшей специальную форму, благодаря которой она не заглублялась, а шла горизонтально под водой на глубине 3 м, поражая подводную часть корабля подобно торпеде.

Развитием крылатой ракеты «Щука» явились ее варианты — «Щука-А» и «Щука-Б», также предназначенные для пусков с самолета. Дальность стрельбы (расчетная) возросла у них до 60 км, а высота пуска была около 10 км. «Щука-А» оснащалась радиокомандной системой телеуправления с визированием корабля-цели оператором наведения через оптический прицел, а «Щука-Б» впервые в отечественном ракетостроении — радиолокационной головкой самонаведения (ГСН). В 1951-1951 гг. были проведены успешные летные испытания ракет «Щука-А» и «Щука-Б».

В 1949 году НИИ-4 выдало ТТЗ на проектирование береговой противокорабельной ракеты «Шторм».

Проектирование «Шторма» велось в КБ завода № 293, руководимого М.Р. Бисноватом.

Ракета «Шторм» имела стреловидное крыло и оперение, и внешне была похожа на самолет-истребитель. Под фюзеляжем расположен прямоточный воздушно-реактивный двигатель РД-700 (РД-1). Интересной конструктивной особенностью «Шторма» было размещение порохового ускорителя в камере сгорания маршевого прямоточного двигателя. Стартовый двигатель разгонял ракету до скорости запуска маршевого двигателя и затем выбрасывался из него. Маршевый двигатель РД-1 разработан в ОКБ-670 под руководством М.М. Бондарюка, а стартовый КБ И.И. Картукова.

Для ракеты «Шторм» проектировались три типа головок самонаведения— радиолокационная, тепловая и телевизионная. Кроме того, рассматривались вопросы их комбинированного использования на ракете для повышения вероятности попадания в цель. Расчетная дальность стрельбы ракеты «Шторм» составляла около 80 км. Фактически же дальность стрельбы не превышала и 40 км из-за большого расхода топлива маршевым двигателем. Маршевая скорость была 0,9-0,95 М. Летные испытания «Шторма» проводились на объекте «100» под Балаклавой. Ракетой «Шторм» предполагалось вооружить части береговой обороны.

В 1951—1953 гг. было произведено несколько опытных пусков ракет «Щука-А», «Щука-Б» и «Шторм», результаты которых были в целом успешными. Но в конце 1953 г. было принято Постановление СМ, согласно которому работы над этими ракетами были свернуты. Это было связано с успехами в разработке авиационной ракеты «Комета» и ее корабельного аналога «Стрела».

Заделы, созданные при разработке ракет «Щука-А» и «Щука-Б» были использованы при проектировании новой ракеты КСЩ (корабельный снаряд «Щука»). Работы над КСЩ велись в 1953— 1957 гг. коллективом во главе с главным конструктором М.В. Орловым.

Ракета имела активную радиолокационную головку самонаведения «РГ-Щука».

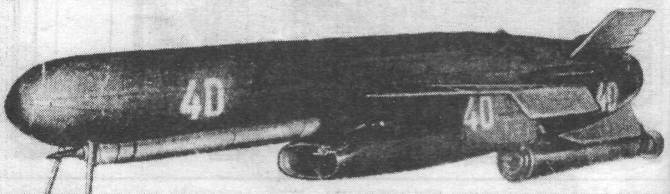

Старт КСЩ производился с помощью порохового ускорителя ПРД-19М, который подвешивался снизу в хвостовой части ракеты между двумя нижнерасположенными V-образными аэродинамическими гребнями. Стартовый двигатель работал 1,3 с, а затем сбрасывался.

Б качестве маршевого двигателя был использован авиационный турбореактивный двигатель АМ-5А с тягой 2,0-2,6 тонн. Эти двигатели были установлены на истребителях ЯК-25, и предполагалось ставить на КСЩ выработавшие ресурс двигатели с ЯК-25.

Корабельный самолет-снаряд «Щука»

Аэродинамическая схема КСЩ — нормальная, с нижнерасположенным прямым крылом, имевшим отогнутые к низу законцовки, с нижнерасположенным совковым воздухозаборником и V-образным оперением. Ракета имела интерцепторные органы управления (чувствовалось еще немецкое влияние).

Как известно, для потопления средних и крупных кораблей более эффективно попадание в подводную часть корабля, чем в надводную. Поэтому ракета КСЩ имела отделяемую фугасную боевую часть. Она крепилась к носовой части корпуса ракеты перед воздухозаборником маршевого двигателя и по команде бортовой системы управления отделялась за несколько десятков метров до цели, приводнялась, и двигалась по инерции под водой, и поражала корабль в подводную часть корпуса. Боевая часть имела специальную гидродинамическую форму с кавитационным кольцом в носовой части и крагой в хвостовой части для обеспечения требуемой траектории подводного хода.

* - По тогдашней терминологии крылатая ракета именовалась реактивной авиационной морской торпедой.