"Шеньян" J-8I

Наряду с освоением производства образцов советской авиационной техники, в КНР в конце 1950-х годов развернулись работы по созданию боевых машин собственной конструкции. Следует признать, что в тот период молодая китайская авиационная промышленность еще не располагала для этого необходимыми возможностями, однако политика "Большого скачка", провозглашенного Мао Цзэдуном в 1958 году, предполагала форсированную ликвидацию научно-технического отставания от наиболее развитых мировых держав, а указания "Великого кормчего" не подлежали обсуждению.

ОКБ Шеньянского авиазавода, укомплектованное молодыми специалистами, лишь недавно окончившими советские технические ВУЗы, начало работу над проектом сверхзвукового двухдвигательного истребителя-перехватчика "Ветер Востока-107". Самолет должен был обладать максимальной скоростью, соответствующей М=1,8 и практическим потолком 20000 м. В мае 1959 года в Шеньяне приступили к постройке первого опытного самолета, однако в июне того же года сборка прототипа истребителя была приостановлена: в проект потребовалось внести ряд существенных изменений. В ноябре 1959 года работы над "Ветром Востока-107" были прекращены, а основные усилия сконцентрировались на еще более амбициозном проекте перехватчика "Ветер Востока-113", предложенном Харбинской военно-инженерной академией в 1958 году. Концептуально эту машину можно было отнести к третьему поколению реактивных истребителей. Впечатляют заявленные характеристики машины - М=2,5, практический потолок - 25000 м. В конструкции истребителя предполагалось применение наиболее современных для своего времени конструкционных материалов, оборудования и вооружения. В 1960 годы на Шеньянском авиазаводе началась постройка опытного самолета. Однако несоответствие поставленных задач возможностям, которыми располагала в то время авиационная промышленность страны, а также нерешенность ряда технических проблем, в частности защита конструкции планера от кинетического нагрева, привели к прекращению программы.

В период "Большого скачка" одновременно с работами по созданию сверхзвуковых перехватчиков были развернуты работы и по более реалистичной программе легкого трансзвукового истребителя-бомбардировщика Q-5. Подробно об этом эпохальном для авиационной промышленности КНР самолете будет рассказано в отдельной главе.

Обострение в середине 1960-х годов советско-китайских отношений, сделавшее невозможным получение современных образцов советской авиационной техники, а также быстрое моральное старение истребительного парка КНР на фоне быстрого прогресса военного авиастроения в развитых странах побудили китайскую авиационную промышленность приступить к работам над истребителем нового типа, превосходящим по своим основным характеристикам наиболее массовый советский истребитель МиГ-21.

Работы по формированию облика нового самолета начались в 1964 году в НИИ авиационной техники в Шеньяне. При этом рассматривались компоновки с одним перспективным двигателем, обладающим повышенной тягой, а также с двумя ТРДФ, являющимися модификациями двигателей существующего типа. Предпочтение было отдано более реалистичному двухдвигательному варианту.

17 мая 1967 года вышло правительственное постановление о разработке и постройке НИИ авиационной техники и авиазаводом в Шеньяне нового истребителя-перехватчика J-8, оснащенного двумя ТРДФ WP-7A. Согласно заданию, самолет должен был обладать максимальной скоростью, соответствующей М=2,2, практическим потолком, превышающим 20000 м, способностью длительное время вести воздушный бой на высоте до 19000 м, максимальной скороподъемностью на уровне моря 200 м/ с, практической дальностью полета 1500 км и перегоночной дальностью 2000 км. Хорошие маневренные и разгонные характеристики (несколько превосходящие соответствующие характеристики зарубежных истребителей второго и третьего поколений) должны были обеспечиваться высокой взлетной тяговооруженностью (порядка 0,9). Истребитель предполагалось оснастить БРЛС, усовершенствованным ракетным и пушечным вооружением. Работы по программе возглавил Е Женда, а после его смерти - Ванг Наншоу.

Очевидно, "идеология" китайского самолета, сформированная с учетом опыта Вьетнама, была близка "идеологии" американского истребителя четвертого поколения F-15, также вобравшего в себя вьетнамский опыт: и в Китае и в США делали самолет, чтобы превзойти истребитель МиГ-21 в маневренности и ЛТХ, сохранив при этом хорошо отработанную традиционную аэродинамику (нормальная, статически устойчивая неинтегральная компоновка, отсутствие развитых корневых наплывов и т.п.). Конструкторы пошли по пути увеличения тяговооруженности самолетов до величины 0,9-1,1 при сохранении умеренной удельной нагрузки на крыло (порядка 320-350 кгс/м2). Это обусловило появление относительно крупных и в два-три раза более тяжелых, чем МиГ-21, двухдвигательных самолетов, оснащенных относительно легким для своей "весовой категории" БРЭО и вооружением.

Сборка первых двух самолетов J-8 (один - для статиспытаний) началась на Шеньянском авиазаводе в июле 1968 года, а первый полет опытной машины, пилотировавшейся летчиком-испытателем Юн Юхуаном, состоялся 5 июля 1969 года.

При создании J-8 был широко использован опыт, полученный в процессе изучения и освоения производства истребителя МиГ-21. Конструкционно новый перехватчик был близок советскому опытному истребителю-перехватчику ОКБ А.И.Микояна Е-152А, созданному в 1959 году и также по основным решениям близкому МиГ-21. Так же, как и советская машина, китайский самолет имел треугольное крыло (его конструкционная схема была заимствована у МиГ-21) со стреловидностью по передней кромке 60° и носовой осесимметричный регулируемый воздухозаборник с подвижным центральным конусом. Основные стойки шасси убирались в крыло. Конструкция фонаря кабины также была заимствована у МиГ-21Ф. Истребитель оснастили оптическим коллиматорным прицелом СМ-8 (в дальнейшем, с 1982 года, на машины начали устанавливать усовершенствованный прицел СМ-8А).

Вооружение J-8 состояло из двух пушек типа НР-30 (30 мм). На четырех подкрыльевых узлах подвески размещались УР класса "воздух-воздух" с ТГС, блоки с НАР и свободнопадающие бомбы.

Начавшаяся в стране "Культурная революция" нанесла серьезный ущерб ходу работ по J-8: по политическим мотивам была расформирована бригада по проведению летных испытаний, отстранен от работы ряд ведущих специалистов, занятых в программе. В результате летные испытания истребителя удалось завершить лишь в 1979 году. Было выполнено, в общей сложности, 1025 полетов (налетано 663 часа). При этом на скорости, соответствующей М=0,86, была выявлена вибрация, что потребовало изменения конфигурации хвостовой части фюзеляжа. Возникли трудности с обеспечением защиты от кинетического нагрева при длительном полете со сверхзвуковой скоростью.-

Истребитель J-12

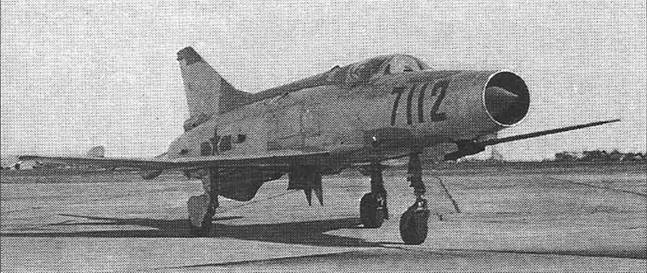

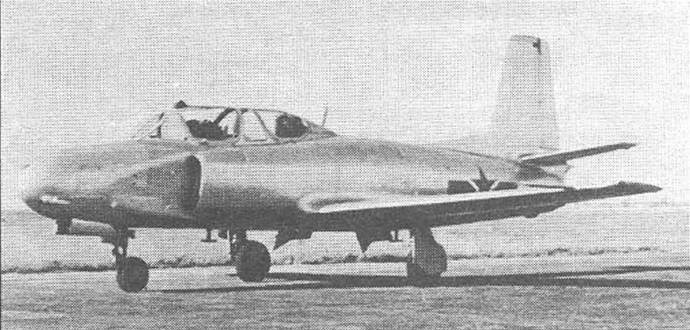

После устранения выявленных дефектов истребитель J-8 официально приняли на вооружение 2 марта 1980 года. Однако новая машина далеко не в полной мере удовлетворяла требованиям заказчика. На самолете, в отступление от первоначальных требований, отсутствовала БРЛС, что не позволяло истребителю действовать в сложных погодных условиях и ночью. Разработка всепогодной модификации J-8 началась в Шеньяне в феврале 1978 года. Машина получила обозначение J-8I и оснащалась БРЛС СП-4, размещенной в конусе воздухозаборника. Сборка первого модернизированного истребителя завершилась в мае 1980 года, и самолет был передан на испытания. Однако 25 июня в ходе одной из скоростных рулежек произошел разрыв трубопровода, гидрожидкость попала на двигатель, и в результате возникшего пожара опытный самолет был уничтожен. На последующих машинах опытной серии гидросистема была существенно доработана.

Программа летных испытаний J-8I была завершена в ноябре 1984 года, а 27 июля 1985 года истребитель был официально принят на вооружение. Помимо установки БРЛС СП-4, он отличался от исходного J-8 увеличенным до шести числом узлов внешней подвески и установкой более легкой 23-миллиметровой пушки "23-2" (ГШ-23Л) с боекомплектом 200 снарядов.

К 1992 году для ВВС НОАК было выпущено более 200 самолетов J-8 и J-8I, используемых в настоящее время, в основном, в системе ПВО страны. Дальнейшим развитием этого типа стал истребитель J-8II, о котором будет рассказано в отдельной главе.

Помимо работ над тяжелым истребителем, основываясь на опыте Вьетнама, где перехватчики весьма успешно применялись из "засад", с замаскированных площадок, расположенных в джунглях, в Китае в конце 1960-х годов была предпринята попытка создания сверхлегкого "партизанского" истребителя с укороченным взлетом и посадкой, оптимизированного для действий "из засад". В 1969 году в ОКБ авиазавода в Наньчанге под руководством главного конструктора Лю Хианпенга началось проектирование самолета J-12 со взлетной массой 4500 кг.

Окончательный облик машины определился в августе 1969 года после завершения серии испытаний моделей в аэродинамических трубах. Самолет имел один нефорсажный двигатель WP6B с носовым нерегулируемым воздухозаборником, снабженным неподвижным центральным конусом. При взлете и посадке для защиты двигателя от попадания посторонних предметов задействовались вспомогательные воздухозаборники, расположенные по бокам фюзеляжа. В конструкции планера широко использовались титановые сплавы, сотовые и многослойные панели, а также крупногабаритные панели, выполненные методом химического фрезерования. Стреловидное крыло малого удлинения было снабжено двухсекционными закрылками. В центроплане размещался интегральный топливный бак. Фонарь кабины имел беспереплетный козырек. Вооружение истребителя состояло из двух встроенных пушек калибром 30 мм.

Первый полет J-12 состоялся 26 декабря 1970 года, а 10 сентября 1973 года машина была продемонстрирована в Пекине руководству страны. По маневренным характеристикам новый истребитель превосходил самолет J-6, составлявший основу китайских ВВС, потребная длина ВПП для J-12 не превышала 500 м.

В июле 1975 года на испытания вышел модифицированный вариант J-12. Его летные испытания продолжались до января 1977 года, было выполнено 135 испытательных полетов общей продолжительностью 61 час 12 минут. Была выпущена малая серия из шести истребителей J-12, предназначенная для проведения войсковых испытаний. Однако в дальнейшем интерес ВВС Китая к этому самолету угас: стало очевидным, что этот истребитель, обладающий довольно низкими летными характеристиками и примитивным вооружением, несмотря на превосходные взлетно-посадочные и маневренные характеристики, не способен оказать сколько-нибудь серьезное противодействие современным ударным самолетам. В 1977 году работы по теме J-12 были закрыты.

|

Характеристики истребителей J-8 и J-12 |

||

Тип самолета |

J-8 |

J-12 |

Размах крыла, м |

9,3 |

7,2 |

Длина самолета, м |

19,0 |

10,3 |

Высота самолета, м |

5, 2 |

3,7 |

Площадь крыла, м2 |

40,0 |

16,0 |

Масса пустого, кг |

- |

3172 |

Нормальная взлетная масса, кг |

13700 |

4530 |

Тип двигателя |

WP7A |

WP6B |

Максимальная статическая тяга, кгс |

2x6100 |

1x4050 |

Максимальная скорость, км/ч |

2450 |

- |

Практический потолок, м |

20000 |

16370 |

Максимальная скороподъемность, м/с |

190 |

18 0 |

Практическая дальность без ПТБ, км |

1500 |

690 |

|

Перегоночная дальность с ПТБ, км |

2200 | - |

| Длина разбега, м | - | 450 |

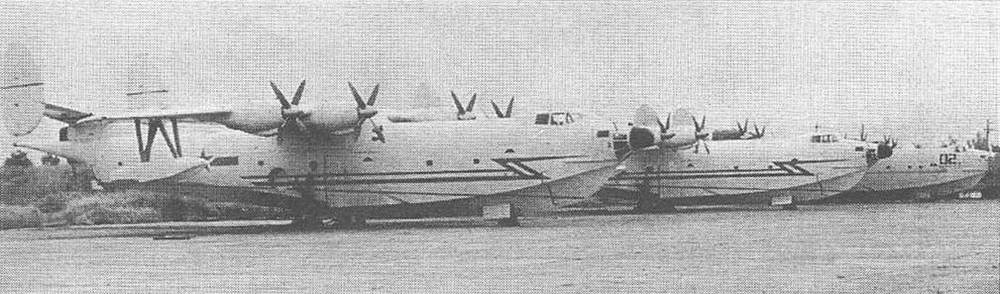

Линейка гидросамолетов SH-5

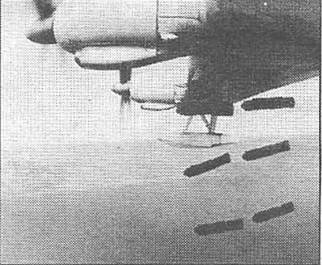

Бомбометание с амфибии SH-5

Морская авиация Китая комплектовалась самолетами "сухопутных" типов, аналогичными применяемым в ВВС. Исключение составляли патрульные и противолодочные летающие лодки Бе-6, полученные из СССР в конце 1950-х годов. Однако уже к концу 1960-х эти машины морально устарели и требовали замены. Работы над новым самолетом-амфибией, получившим обозначение SH-5, начались в НИИ гидроавиации совместно с ОКБ Харбинского авиационного завода в 1968 году. Проектирование самолета было завершено в феврале 1970 года, а в октябре в Харбине началась сборка первой летающей лодки, предназначенной для статиспытаний, завершенных в августе 1974 года. В декабре 1973 года приступили к постройке первого летного экземпляра SH-5, который был выкачен в декабре следующего года. Впервые китайская летающая лодка, пилотируемая экипажем под командованием Хуанга Хингхуя, поднялась в воздух 3 апреля 1976 года.

Новая амфибия напоминала советскую летающую лодку Бе-12 (сказывался общий "предок" - Бе-6), однако имела несколько большие, чем "Чайка", размеры и была оснащена четырьмя, а не двумя турбовинтовыми двигателями (WJ-5A-1 мощностью по 3150 л.с.). В отличие от "бериевских" амфибий китайский самолет имел прямой центроплан, а концевые части крыла были выполнены с обратным V. Размах крыла составлял 36 м, площадь крыла 144 м2 длина самолета равнялась 38,9 м. SH-5 имел нормальную взлетную массу 35 т и максимальную - 45 т, максимальная скорость составляла 560 км/ч, практический потолок - 7000 м, а перегоночная дальность - 4750 км. Трехопорное шасси с передним колесом обеспечивало возможность эксплуатации самолета с наземных аэродромов.

Для решения поисковых и противолодочных задач SH-5 оснастили БРЛС, размещенной в носу, перед кабиной штурмана, магнитометром в хвостовой части лодки и оптическим бомбардировочным прицелом в кабине штурмана. В дальнейшем предполагалось оснастить самолет французским поисково-прицельным противолодочным комплексом, разработанным для самолета "Атлантик"-2. В состав вооружения SH-5 должны были входить перспективные сверхзвуковые противокорабельные ракеты С-101, малогабаритные противолодочные торпеды, по три на каждом из четырех подкрыльевых узлах подвески. Во внутрилодочном грузоотсеке размещались глубинные бомбы, радиогидроакустические буи, свободнопадающие бомбы и другая боевая нагрузка. Общая масса вооружения составляла 6000 кг (из них 1000 кг - в грузоотсеке).

До ноября 1984 года было построено еще четыре амфибии опытной серии. Первый этап государственных испытаний самолета завершился в конце 1985 года, однако заказа на серийное производство так и не последовало: очевидно, сказались недостатки целевого БРЭО, не обеспечивающего поиск и поражение современных подводных лодок и надводных кораблей. ПКР С-101 также не удалось довести до серии. Несколько самолетов SH-5, находящихся в летнопригодном состоянии, используются в настоящее время для отработки различного оборудования и вооружения, а одна амфибия переоборудуется в противопожарный самолет.

Была предпринята попытка создать морской патрульный и противолодочный самолет на базе ВТС Шанхай Y-8 (Ан-12). Опытная машина Y-8X получила западное навигационное и связное оборудование, более мощный радар (заимствованный у ракетоносца H-6D) и другое специальное оборудование. Однако трудности с его комплексированием в единую поисково-прицельную систему, очевидно, послужили причиной прекращения (или приостановки) программы. В настоящее время этот самолет в "конверсионных" целях привлекается для экологического мониторинга океана.

О более поздних китайских боевых самолетах собственной разработки - истребителе-бомбардировщике FB-7, истребителях FC-1 и J-10 - будет рассказано в отдельных главах.

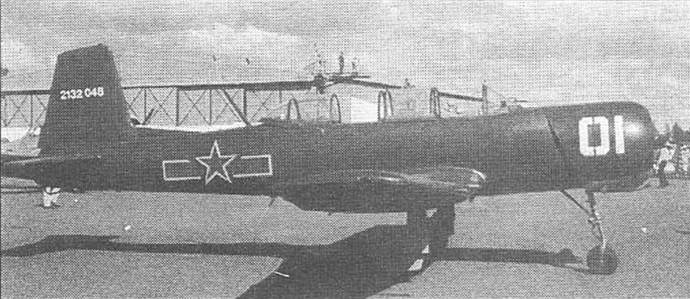

Переход боевой авиации на трехопорное шасси вызвал необходимость подобного перехода и для учебно-тренировочного самолета. Самолет Як-18А с трехопорным шасси был передан Китаю СССР и изучен китайскими специалистами на авиационном заводе в Шеньяне. Однако конструкция этой машины, выполненная из хромансилевых труб, была признана несоответствующей условиям КНР, где к тому времени было освоено крупномасштабное производство алюминиевого проката. Было решено разработать на базе Як-18А конструкцию собственного УТС. Проектирование самолета, получившего обозначение CJ-6, велось под руководством конструкторов Линь Юахуа и Ченг Буши в 1957-58 гг. В мае 1958 года был построен натурный макет машины, а 27 августа 1958 года CJ-6 впервые поднялся в воздух, его пилотировал летчик-испытатель Лю Маофан. Машина была с поршневым двигателем и воздушным винтом чехословацкого производства, однако в августе 1959 года ее переоснастили советским двигателем А-14Р. В 1961 году на летные испытания вышел второй прототип УТС, отличавшийся конструкцией капота. Серийный выпуск CJ-6 начался в январе 1962 года, а в 1963 году китайская промышленность освоила и производство двигателя А-14Р, получившего новое обозначение - HS-6A, а также винтов для самолетов CJ-6.

В 1965 был выпущен усовершенствованный двигатель 1IS-6A. Самолеты, на которые он устанавливался, получили обозначение CJ-6A. В 1964-66 гг. под влиянием американской программы COIN было построено 10 легких штурмовиков CJ-6B со стрелковым и ракетно-бомбовым вооружением. Всего до 1998 года построено более 2100 самолетов CJ-6 различных модификаций для ВВС НОАК и 200 машин для иностранных заказчиков, в числе которых ВВС Албании, Бангладеш, Кампучии, Северной Кореи, Вьетнама и Замбии. Кроме того, несколько самолетов этого типа находятся в распоряжении частных владельцев в Австралии, Великобритании и США.

Первый серийный самолет китайской разработки учебный CJ-6. Несмотря на "фамильное" сходство с Як-18, отличия хорошо заметны.

Первый самолет собственной китайской разработки - реактивный (!) учебный JJ-1 (середина 50-х годов). В серию не пошел - сочли более приемлемым использование учебно-боевых МиГ-15УТИ

Учебно-боевой JJ-5

На основе конструкции УТС CY-6A в 1989 году был создан специализированный сельскохозяйственный самолет N-5A, запущенный в серийное производство в начале 1997 года (темп выпуска - 10 машин в год).

Реактивная боевая авиация требовала создания и соответствующих реактивных учебно-тренировочных самолетов. В октябре 1956 года в ОКБ при авиазаводе в Шеньяне, образованном учебно-боевой самолет) (разрыв текста, прим. ВВС) и переход на двухэтапный цикл (поршневой УТС - реактивный УБС) привел к прекращению программы JJ-1.

В начале 1965 года начались работы по созданию двухместного учебно-тренировочного самолета JJ-5, предназначенного для замены быстро вырабатывавшего свой ресурс советского УТС Миг-15УТИ. Новая "спарка" имела несколько удлиненный по сравнению с исходным J-5 (МиГ-17Ф) фюзеляж с измененной формой носовой части, а также усиленное встроенное вооружение, состоящее из одной пушки 23-1 (23 мм). Первый полет JJ-5 состоялся 8 мая 1966 года, а серийный выпуск продолжался до конца 1986 года (построена 1061 машина). По утверждению китайских специалистов, JJ-5 превосходит МиГ-15УТИ, так как позволяет совершать полеты не только на отработку техники пилотирования, но и обеспечивает применение оружия по воздушным и наземным целям. О высоких маневренных характеристиках JJ-5 свидетельствует тот факт, что машинами этого типа укомплектована показательная пилотажная группа ВВС НОАК.

В 1966 году началось создание учебно-тренировочного варианта истребителя J-6. Первый полет самолета JJ-6 состоялся 6 ноября 1970 года, серийный выпуск этой машины начался в декабре 1973 года и завершился в конце 1986 года (выпущено 634 машины). По сравнению с истребителем, учебно-боевой самолет имел удлиненный фюзеляж, вооружение, включающее лишь одну 30-миллиметровую пушку, дисковые тормоза на колесах основных опор шасси, новое навигационное и усовершенствованное кабинное приборное оборудование.

Появление на вооружении ВВС Китая сверхзвукового истребителя второго поколения J-7 (МиГ-21) потребовало создания и его учебно-боевого двухместного варианта. Разработка такой машины, в целом аналогичной советскому самолету МиГ-21УС с использованием элементов конструкции истребителя J-7II, началась в Гуанчжоу в 1979 году. В октябре 1982 года приступили к постройке первого опытного самолета, впервые поднявшегося в воздух 5 июля 1985 года. В отличие от истребителя J-7II УБС, получивший обозначение JJ-7, имел штангу ПВД, смещенную вправо от оси воздухозаборника и подсветку приборов в кабине заливающим красным светом. Серийный выпуск учебно-боевой машины начался в Гуанчжоу в феврале 1986 года.

Экспортный вариант самолета JJ-7, известный как FT-7, совершил первый полет в декабре 1987 года. Четыре самолета этого типа поставлены ВВС Бангладеш, шесть - Мьянме, два - Зимбабве и один - Шри Ланке.

Специально для ВВС Пакистана в 1989 году была разработана модификация FT-7P. Первый полет этой машины состоялся в ноябре 1990 года. Самолет получил усовершенствованный ТРДФ WP7B, фюзеляж, удлиненный на 610 мм и встроенную двухствольную пушку "23-2" (23 мм, боекомплект 186 снарядов, китайская версия ГШ-23Л), размещенную в нижней части фюзеляжа. Крыло УБС снабжено дополнительными узлами внешней подвески. Большая емкость внутренних топливных баков (2800 л) позволила увеличить практическую дальность полета FT-7P на 25%. Самолет получил центральный цифровой процессор, радиодальномер 7М, радиовысотомер HRA/2, кинофотопулемет "2032", систему "свой-чужой" АРХ-101. В передней кабине установлен индикатор на лобовом стекле (ИЛС) НК-03Е.

Транспортный самолет Y-5C

Военно-транспортный самолет Y-7H

УБС FT-7P может решать боевые задачи. На пяти узлах внешней подвески он может нести УР класса "воздух-воздух" западного производства, состоящие на вооружении ВВС Пакистана - AIM-9 "Сайдуиндер" и R.550 "Мажик" или китайские ракеты PL-2B, НАР LAP-68, свободнопадающие бомбы Мк.82 (450 кг) или три ПТБ. ВВС Пакистана поставлено 15 машин этого типа.

Работы по дальнейшему совершенствованию реактивной учебно-тренировочной авиации Китая были возобновлены в 1980-х годах, когда совместно с Пакистаном была начата разработка самолета К-8 "Каракорум" (об этой машине расскажем отдельно).

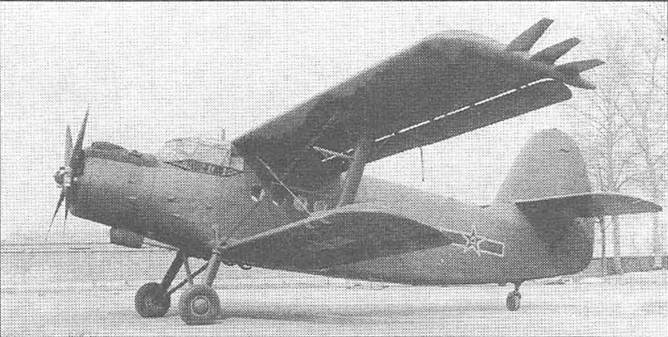

В 1950-х годах Советский Союз поставил Китаю военно-транспортные самолеты Ли-2, Ил-12 и Ил-14, составившие основу ВТА ВВС НОАК. Первым военно-транспортным самолетом, серийный выпуск которого был налажен в КНР, стал биплан Ан-2, получивший китайское обозначение Y-5. Производство этой машины по советской лицензии было налажено в 1957 году в Шицзячжуане и продолжается до настоящего времени. До 1986 года было построено 727 машин этого типа, в том числе 229 - для сельхозавиации и 114-для гражданских авиаперевозок. В серийном производстве находятся следующие модификации: грузопассажирские Y-5N и Y-5B(K), сельскохозяйственные Y-5B и Y-5B(D), а также военно-транспортный Y-5C. Последняя модификация совершила первый полет в 1996 году и заказана ВВС Китая в количестве 24 единиц. В отличие от "стандартного" Ан-2 верхнее крыло Y-5C имеет с каждой стороны три наклонные законцовки, установленные под разными углами атаки. Самолет оснащен ПД HS5 и имеет усовершенствованное антикоррозийное покрытие металлических частей планера. Он способен брать на борт до 10 парашютистов.

В 1966 году на основе самолета Ан-24 начались работы по созданию тактического транспортного самолета Y-7, прототип которого совершил первый полет 25 декабря 1970 года (экипаж возглавлял летчик-испытатель Ли Бен-шуи). Машина, которую предполагалось строить как в военно-транспортном, так и в пассажирском вариантах, должна была заменить в ВВС устаревшие поршневые самолеты Ли-2, Ил-12 и Ил-14. Серийный выпуск Y-7 был начат в 1977 году на авиазаводе в Сиане параллельно с производством бомбардировщиков Н-6. Серийно строился ряд модификаций этой машины (Y-7-100, Y-7-100С, Y-7-200A, Y-7-200B, Y-7E), широко использующихся в настоящее время в гражданской авиации и ВВС Китая, а также экспортирующихся за рубеж (авиакомпания "Лаос Эрлайнс" приобрела три Y-7-100C, еще один самолет этого типа закупили ВВС Лаоса). К настоящему времени построено 62 самолета Y-7 и более 54 машин Y-7-100 различных модификаций, имеются заказы еще более чем на 100 самолетов.

На базе Y-7 и советского военно-транспортного самолета Ан-26 разработан специализированный транспортно-десантный вариант Y7H, оборудованный кормовым люком с рампой. Первый полет этой машины, ориентированной в основном на ВВС, состоялся в конце 1988 года (первоначально самолет имел обозначение Y-14-100). 24 марта 1992 года начались испытания и гражданского варианта Y7H, получившего обозначение Y7H-500.

Основным оперативно-тактическим военно-транспортным самолетом ВВАС Китая является Y-8 (Ан-12), строящийся в Шанхае. Об этой машине будет рассказано в отдельной главе.

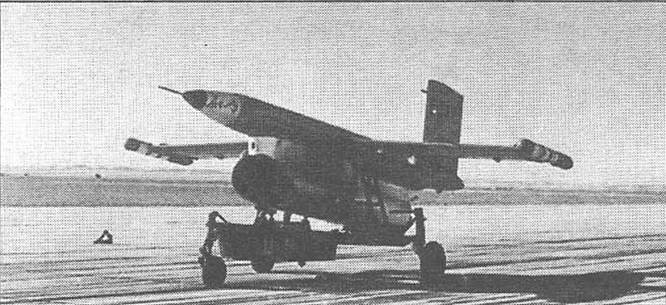

Наряду с пилотируемыми самолетами в Китае создан ряд беспилотных летательных аппаратов различного типа. В конце 1950-х годов КНР получила партию советских беспилотных самолетов-мишеней Ла-17, созданных в 1953 году в ОКБ С.А. Лавочкина. По мере их израсходования встал вопрос о налаживании производства аналогичных БПЛА в Китае. Работы по копированию ЛА-17 были начаты в апреле 1968 года. Для проведения летных испытаний была построена серия из девяти аппаратов. В 1976 году создание китайской версии Ла-17 было завершено. БПЛА, получивший обозначение СК1, был принят на вооружение в марте 1977 года. Он был оснащен ТРД WP6 и автопилотом китайской разработки. Ряд изменений внесли в конструкцию планера и топливную систему. По сравнению с Ла-17 были существенно изменены типовые профили полета китайского самолета-мишени.

БПЛА СК1 выполнен по нормальной аэродинамической схеме с прямоугольным крылом упрощенной конструкции. Поверхности вертикального и горизонтального оперения взаимозаменяемы. ТРД размещен в подфюзеляжной гондоле. Старт аппарата осуществляется с наземной пусковой установки при помощи порохового ускорителя. Полет выполняется по программе, а также по командам, подаваемым с земли. Посадка осуществляется на парашюте.

Для изучения ядерных взрывов в атмосфере была создана специальная модификация БПЛА СК1А, успешно примененная во время ядерных испытаний в марте 1977 года.

В мае 1982 года были начаты летные испытания нового варианта воздушной мишени, получившего обозначение СК1В и имеющего маловысотный профиль полета. В феврале следующего года этот БПЛА был принят на вооружение.

Беспилотная мишень CK-1 перед стартом

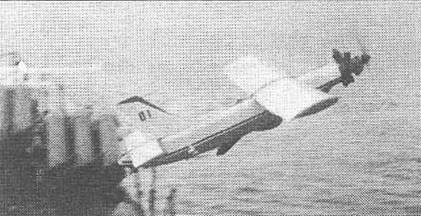

С палубы сторожевого катера стартует воздушная мишень ASN-9

Под крылом Ту-4 беспилотный разведчик "Чанг Хонг I"

В мае 1983 года начались работы по созданию беспилотной мишени семейства Ла-17 - СК1С, обладающей увеличенной маневренностью (что позволяло более точно имитировать боевые самолеты нового поколения). Была изменена система управления БПЛА, что обеспечило возможность маневрирования с относительно высокими перегрузками. В 1984 году начались летные испытания двух опытных БПЛА, а в марте следующего года одна из мишеней СК1С была использована в качестве цели при пусках пяти зенитных ракет.

В конце 1960-х годов в руки китайских специалистов попало несколько относительно исправных американских беспилотных разведывательных самолетов BQM-34, сбитых в юго-восточных районах страны. По сравнению с Ла-17 американский "беспилотник" имел более высокие летные характеристики. Возникла идея скопировать этот БПЛА для использования в качестве разведывательного средства и беспилотной мишени. В отличие от БПЛА типа Ла-17. запуск американского аппарата выполнялся с борта самолета-носителя. В то время единственным китайским самолетом, способным использоваться в этой роли, был поршневой дальний бомбардировщик Ту-4. Несколько десятков этих машин, полученных из СССР в 1950-х годах, продолжали в начале 1970-х годов нести службу в ВВС КНР.

В 1972 году с частичным использованием оборудования, снятого со сбитых американских БПЛА, было построено два "китайских Файрби". В 1976 году было выпущено еще два подобных аппарата, на этот раз "полностью китайских", а в 1978 БПЛА, получивший обозначение WZ-5, был принят на вооружение НОАК (поступление в войска началось в 1981 году).

Аппарат WZ-5 используется в настоящее время в качестве высотного фоторазведчика, а также высотной мишени. Старт осуществляется как с борта модернизированных самолетов Ту-4, так и со специально переоборудованных английских пассажирских самолетов ВАе "Трайдент".

Для отработки действий малокалиберной зенитной артиллерии в 1970-80-х годах были созданы малоразмерные радиоуправляемые самолеты-мишени BJ7104 и В-2, оснащенные маломощным поршневым двигателем. До 1984 года войска получили около 2400 аппаратов этих типов.

Дальнейшим развитием этой линии стал мини-БПЛА D-4, разработка которого началась в марте 1981 года. Аппарат был предназначен для ведения ближней фоторазведки. В декабре 1983 года этот аппарат поступил на вооружение. Он выполнен по нормальной аэродинамической схеме с ПД "Хоусай-510" (30 л.с.), установленным в носовой части фюзеляжа с двухлопастным тянущим винтом. Аппарат оснащен автопилотом. Управление - радиокомандное (в процессе взлета до набора заданной высоты управление осуществляется автоматически). Масса полезной нагрузки, в состав которой могут входить датчики различного типа, 28 кг. Конструкция БПЛА выполнена в основном из углепластика, для старта с наземной ПУ имеется твердотопливный ускоритель, посадка осуществляется при помощи парашюта (для смягчения удара о землю используется опора с гидропневматическим амортизатором). Крыло и оперение выполнены быстросъемными, что облегчает транспортировку аппарата. Предусмотрена возможность его эксплуатации и с борта боевых кораблей.

D-4 послужил основой для создания в середине 1990-х годов разведывательных мини-БПЛА ASN-104 и ASN-105, предназначенных для использования в сухопутных войсках. Аппараты способны вести разведку в реальном масштабе времени на глубине за линией фронта 60 км (ASN-I04) или 100 км (ASN-105). В состав бортовой разведывательной аппаратуры БПЛА может входить панорамная аэрофотокамера, способная отснять в течение одного вылета площадь порядка 1700 км2, или низкоуровневая телекамера. В дальнейшем предполагается создать и сменный модуль с ИК-станцией линейного сканирования, обеспечивающей ведение разведки в темное время суток.

БПЛА конструкционно подобны аппарату D-4. Они также оснащены поршневым двигателем "Хоусай-510" мощностью 30 л.с.

|

Характеристики китайских БПЛА |

||||||

|

Тип аппарата |

CK- 1 |

D-4 |

ASN 104 |

ASN 105 |

В-2 |

BJ7104 |

|

Назначение |

М. |

Р. |

Р. |

Р. |

М. |

М. |

|

Риммах крыла, м |

7,50 |

4,30 |

4, 30 |

4,30 |

2,70 |

2,70 |

|

Длина, м |

8,44 |

3,30 |

3,32 |

3,32 |

2,55 |

2,55 |

|

Высота, м |

3,00 |

- |

0,30 |

0,30 |

0,60 |

0,60 |

|

Площадь крыла, м2: |

8,55 |

- |

- |

1,14 |

- |

- |

|

Тип двигателя |

ТРД |

ПД |

ПД |

ПД |

ПД |

ПД |

|

Тяга (мощность), кгс (л.с.) |

2600 |

(30) |

(30) |

(30) |

(16) |

(15) |

|

Взлетная масса, кг |

2450 |

140 |

140 |

140 |

56 |

52 |

|

Масса полезной нагрузки, кг |

- |

- |

30 |

30 |

- |

10 |

|

Максимальная скорость, км/ч |

910 |

170 |

205 |

205 |

129 |

250 |

|

Дальность полета, км |

900 |

- |

- |

- |

- |

- |

|

Удаление от ПУ, км |

- |

- |

60 |

100 |

20 |

15 |

|

Потолок, м |

- |

- |

3200 |

3200 |

- |

- |

|

Продолжительность полета, ч. |

- |

2,6 |

2,0 |

2,0 |

1,0 |

- |