Владимир Ригмант

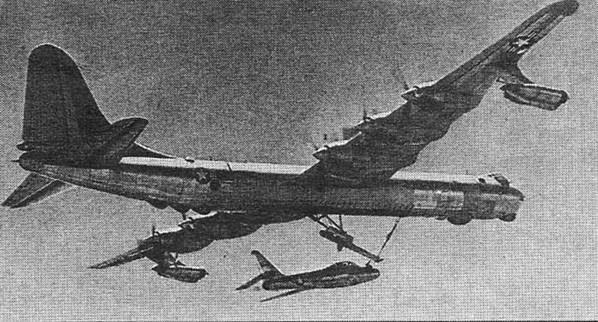

Фантом "холодной войны" - "фотография" Ту-200, обошедшая западные издания 50-х годов

Гигантская работа, проведенная ОКБ А.Н. Туполева и всей советской авиационной промышленностью по освоению в серии и в эксплуатации самолета Ту-4 - копии-аналога американского дальнего бомбардировщика В-29, позволила в короткий срок освоить передовые технологии в области самолетостроения и во многом подготовить солидную почву для дальнейшего рывка в отрасли, последовавшего в конце 40-х и в 50-е годы и выдвинувшего отечественное самолетостроение на передовые позиции среди ведущих мировых авиационных держав.

Начиная с 1943 г., в СССР начинаются работы по созданию своей атомной бомбы, которая должна была стать в послевоенном мире одним из аргументов в диалоге с западным миром. Шесть лет напряженных усилий всей страны позволили взорвать в 1949 г. первое советское ядерное устройство. Затем в течение нескольких последующих лет начинается производство и поступление на вооружение Советской Армии первых атомных бомб, параллельно ведутся работы по созданию термоядерных зарядов и новых пилотируемых и беспилотных носителей.

Новый послевоенный геополитический расклад в мире - создание двух мощных, противостоящих друг другу военно-политических группировок во главе с США и СССР, практически охвативших всю планету, а также новые абсолютные средства поражения поставили перед советским руководством, а затем перед отечественным военно-промышленным комплексом проблему создания межконтинентальных носителей ядерного оружия, способных доставить его до территории США - основного противника СССР в наступившем ядерном противостоянии. Речь шла о пилотируемых носителях с практической дальностью полета 12000-14000 км и беспилотных с дальностью действия 7000-10000 км.

Одно из основных преимуществ геополитического положения США в послевоенном мире заключалось в способности его ударных ядерных сил, представленных соединениями САК (самолеты-бомбардировщики, носители ядерного оружия В-29 и В-50), нанести непоправимый ущерб СССР, стартуя с европейских и азиатских баз, имея необходимый радиус действия для поражения основных важнейших военно-политических центров страны в пределах нескольких тысяч километров. Советским стратегическим носителям, стартующим с территории СССР (баз на Кубе, в Канаде или в зоне Панамского канала СССР не имел и появление подобных в тот период не предвиделось), необходимо было иметь как минимум в два раза больший боевой радиус действия для поражения США. Поэтому одной из главнейших первоочередных задач отечественного ВПК в этот период стало создание, исходя из реального уровня техники, стратегического самолета-носителя, способного нанести ядерный удар по территории США и обладающего радиусом действия в пределах 6000-7000 км. В дальнейшем, по мере развития новейших технологий в области беспилотной техники (создание и освоение в производстве межконтинентальных самолетов-снарядов и баллистических ракет), предполагалось делать ставку на беспилотные средства.

Поступивший в 1949 г на вооружение советских ВВС самолет Ту-4, имевший континентальный радиус действия, способен был решать стратегические задачи лишь в пределах Европы, Северной Африки, стран Ближнего и Среднего Востока, а также наносить удары по Японии с дальневосточных баз. Для надежного и гарантированного поражения территории США его дальности полета не хватало.

Предпринимались попытки увеличить дальность полета серийных Ту-4. В конце 40-х и в начале 50-х годов проводились работы по внедрению системы "крыльевой" дозаправки в полете с однотипных самолетов-заправщиков. Но в тот период эти работы не вышли из стадии экспериментов - всего было переоборудовано шесть серийных Ту-4 (три заправщика и три заправляемых самолета) и говорить о массовом внедрении в ВВС системы дозаправки в полете не приходилось. Всерьез рассматривался вариант действий Ту-4 по схеме: полет до США на максимальной технической дальности для нанесения ядерного удара, затем экипаж покидал самолет над Тихим или Атлантическим Океаном, где его должна была подобрать советская подводная лодка. Менее "острым" вариантом было создание авиационно-ракетной системы на базе Ту-4 с подвешенным самолетом-снарядом или ракетой с дальностью более 1000 км, но в тот период отечественные создатели самолетов-снарядов класса воздух-поверхность могли предложить первоначально лишь отечественные переработки германских V-1, а затем КС-1 ("Комета"), имевшие небольшие дальности полета, ограниченные мощности боевых частей, что также не решало проблемы надежного поражения объектов на территории США.

Уже в 1946-1947 гг. в ОКБ А.Н. Туполева начались первые поиски в направлении создания межконтинентального стратегического носителя. Изначально рассматривалась возможность создания сверхдальнего носителя с высокой крейсерской скоростью полета (в полтора-два раза выше чем у Ту-4), оснащенного 4-8 ТРД с тягой 2000-3000 кг. (ТРД "НИН", АМ-ТРД-01 и т.д.). Однако, проведенные расчеты показали, что, с имевшимися на тот момент ТРД с их сравнительно невысокими абсолютными и удельными показателями, отечественный сверхдальний носитель реально сможет достичь практической дальности полета в пределах 5000-6000 км, что было явно недостаточно. Поэтому, отказавшись на время от использования ТРД, в ОКБ перешли к проектам самолетов с поршневыми двигателями на легком и тяжелом топливе. Задачу повышения скорости полета пытались решить путем использования комбинированных силовых установок (ПД в сочетании с ТРД). К реальному решению проблемы создания самолета, который сочетал бы высокую скорость полета (850-950 км/ч) с межконтинентальной дальностью, в ОКБ А.Н. Туполева приступили в конце 40-х годов, базируясь на проектах новых мощных и сравнительно экономичных отечественных ТРД и ТВД (ТРД АМ-03, ТВД ТВ-022, ТВ-12). Более детальные исследования области существования подобного самолета, проведенные в ОКБ, показали, что более предпочтительным является вариант с ТВД, гарантировавший межконтинентальную дальность при обеспечении несколько меньших максимальной и крейсерской скоростей полета. Работы ОКБ в этом направлении завершились созданием и передачей в серию в середине 50-х годов полноценного стратегического носителя-самолета Ту-95, ставшего на долгие годы одним из столпов советской системы ядерного сдерживания.

Второй проект советского реактивного пилотируемого стратегического носителя, разработки ОКБ В.М. Мясищева, - самолет М-4 базировался на ТРД АМ-3. В результате, при всех конструктивных достоинствах мясищевского проекта, на нем с этими двигателями достичь межконтинентальной дальности не удалось. И только в 1956-1958 годах, после замены АМ-3 на новые двигатели ВД7Б, обладавшими значительно лучшими удельными параметрами, машина в модификации 3М вышла на первоначально заявленную максимальную дальность 13000 км.

Аналогичную эволюцию претерпели взгляды на межконтинентальный пилотируемый носитель и по другую сторону "Железного занавеса". Сразу же после войны в проектирование, а затем в серийной постройке в США находятся бомбардировщики В-50 - прямое развитие В-29, и "сверхбомбардировщик" В-36 с поршневыми двигателями, рассчитанный на межконтинентальную дальность полета. Ведутся проектные работы по дальнейшему совершенствованию В-50 - межконтинентальный бомбардировщик В-54 и т.д. Проблемы повышения скорости стратегического самолета решаются путем введения дополнительных ТРД - самолет В-36 дооснащается четырьмя ТРД. Одновременно идут ОКР над проектами реактивных стратегических самолетов-носителей (В-52, В-60 и др.). Например, работами над известным стратегическим межконтинентальным самолетом-бомбардировщиком В-52 фирма Боинг начала заниматься еще весной 1945 г. Проект прошел длительный этап эволюции, в том числе и по выбору типа оптимальной силовой установки. Боинг, в отличие от ОКБ А.Н. Туполева, имея в своем распоряжении относительно легкие и экономичные ТРД, сделала в окончательном варианте ставку на них, расположив их на пилонах под крылом, обеспечивая тем самым себе широкий маневр при модернизации самолета. Это позволило В-52 в ходе модификационного развития выйти в начале 60-х годов на практические дальности полета 14000-15000 км.

Общее состояние и перспективы технического развития и модернизации стратегической авиации ведущих авиационных держав, в первую очередь США, а также соответствующие взгляды, подходы и практические возможности отечественной авиационной промышленности - вот те основные компоненты, которые решающим образом определили пути развития советской стратегической авиации. Одним из решающих факторов, влиявших на выбор основных направлений и принятию решений в этой области, были взгляды, формировавшиеся во второй половине 40-х годов в ОКБ, руководимым А.Н. Туполевым.

Требования ВВС к дальнему бомбардировщику, который в перспективе должен был заменить в частях Ту-4, были сформулированы в Плане ВВС на 1947 г. План предусматривал создание двух типов дальних бомбардировщиков: один с поршневыми двигателями, другой с ТРД. Обе машины должны были выполняться с герметическими кабинами, мощным оборонительным вооружением и современными средствами навигации и связи. Согласно плану, ВВС хотело бы иметь дальние машины со следующими основными характеристиками:

|

Тип силовой установки |

ПД |

ТРД |

|

Дальность полета на наивыгоднейшей скорости с 3000 кг бомбовым запасом, км |

9000 |

6000 |

|

Бомбовая нагрузка, |

|

|

|

нормальная, кг |

3000 |

3000 |

|

максимальная, кг |

16000 |

20000 |

|

Максимальная скорость на высоте 10000 м, км/ч |

700 |

900 |

|

Потолок, м |

12000 |

15000 |

|

Время подъема на высоту 10000 м, мин |

30 |

10 |

|

Длина разбега, м |

1100 |

1200 |

|

Длина пробега, м |

800 |

800 |

На самолетах предусматривалось следующее оборонительное вооружение:

Для самолетов с ПД:

- верхняя полусфера - две турельных установки с дистанционным управлением, по две пушки калибра 20 мм (23 мм), с боезапасом 500 патронов на ствол, прицелы оптические, аналогичные примененным на Ту-4;- нижняя полусфера - две турели, аналогичные верхним;

- задняя полусфера - кормовая ограничено подвижная установка с дистанционным управлением на три пушки калибра 20 мм (23 мм), с боезапасом по 800 патронов на ствол, оптический прицел, как на Ту-4.

Для самолетов с ТРД:

- передняя полусфера - ограниченно подвижная установка с дистанционным управлением на две пушки калибра 20 мм (23 мм), с боезапасом по 200 патронов на ствол;

- верхняя полусфера - турель с дистанционным управлением на две пушки калибра 20 мм (23 мм), с боезапасом 100 патронов на ствол;

- нижняя полусфера - одна турель, аналогичная верхней;

- задняя полусфера - кормовая ограниченно подвижная установка с дистанционным управлением на три пушки калибра 20 мм (23 мм), с боезапасом по 400 патронов на ствол.

В состав ударного вооружения самолетов помимо обычных, свободнопадающих бомб, должны были входить телеуправляемые бомбы или один самолет-снаряд массой до 7000 кг.

Оба дальних самолета-бомбардировщика должны были иметь идентичное оборудование, которое включало в себя:

- оптические турельные прицелы и радиоприцелы;

- прицельную бомбардировочную систему, состоящую из панорамного прицельного радиолокатора типа "Кобальт", сопряженного с оптическим векторно-синхронным прицелом, который в свою очередь был связан с автопилотом АП-5;

- радионавигационные системы слепой посадки по типу "Лоран";

- радиовысотомеры больших и малых высот типа РВ-10 и РВ-2, автоматические радиокомпасы;

- аппаратуру РЭП, состоявшую из систем разведки работы РЛС противника, активных и пассивных систем радиопротиводействия, систем опознавания "свой-чужой";

- астрокомпас, автоштурман и авиасекстант;

- связные KB радиостанции (РСБ-Д или РСБ-5), командные УКВ (РСИУ-3), аварийную радиостанцию по типу SCR-578;

- бортовой аварийный электробензоагрегат.

Планы ВВС по дальнему бомбардировщику с поршневыми двигателями стали основой для дальнейших работ по модернизации самолета Ту-4 (Ту-80) и перехода к проектированию последнего поршневого стратегического отечественного бомбардировщика Ту-85, а предварительные наметки ВВС по дальнему бомбардировщику с ТРД стали отправными моментами для соответствующих работ ОКБ в этом направлении.

Уже в 1947 г. в бригаде Б.М. Кондорского (Бригада проектов, в те годы, стояла у истоков практически всех новых разработок ОКБ и первая знакомилась с идеями А.Н. Туполева, обкатывая их расчетами и готовя первые компоновки) и в Отделе технических проектов, которым руководил С.М. Егер (Отдел Технических проектов доводил работы до стадии эскизного проекта и макета) начались проектные работы по межконтинентальным стратегическим машинам. В работе находилась целая гамма проектов тяжелых самолетов под индексами "471", "473", "474", "485", "487", "489" и т.д. (в Бригаде проектов была принята своя система обозначения: первые две цифры обозначали год начала работы над темой, последняя - порядковый номер проекта в данном году).Большая часть проектов носила поисковый характер, на их основе изучались и отрабатывались наиболее рациональные подходы к проблеме.

Эта серия проектов включала в себя несколько оригинальных машин, информация о которых дает некоторое представление о широте охвата поисков в ОКБ. Например, рассматривался проект многодвигательного самолета "485" с различными типами и числом двигателей. Проект находился в работе летом 1948 г. Самолет предлагался в двух вариантах: дальний - с четырьмя двигателями и сверхдальний - с шестью двигателями. Согласно предварительным расчетам самолет "485" в шестидвигательной компоновке ( 6 х АШ-73ТКФ ) должен был иметь следующие основные расчетные массо-габаритные характеристики:

|

длина самолета, м |

37,0 |

|

размах крыла, м |

55,98 |

|

диаметр фюзеляжа, м |

3,6 |

|

взлетная масса, кг |

95000 |

|

посадочная масса с половиной израсходованного боекомплекта, кг |

57000 |

Проект "485"

При разработке проекта "485",имевшего крыло большого удлинения набранного из профилей с большой относительной толщиной, были уточнены методы определения расчетных нагружений на крыло, распределение их по размаху. В развитие проекта "485" был подготовлен проект самолета бомбардировщика близкого по размерности и массе к американскому стратегическому бомбардировщику В-36. В отличие от В-36, новый проект, имевший обозначение "489" (обозначение приблизительное, точный шифр пока установить не удалось), имел шесть тянущих двигателей и ступенчатое остекление передней кабины. В проработке находились варианты машины "489" с различными перспективными двигателями: ТВД ВК-2, дизели М-224, а также комбинация поршневых М-222 с ТРД РД-45. Прорабатывались менее экзотические варианты силовых установок, в частности, оба проекта рассматривались с ПД типа АШ-2ТК или с М-251ТК (ВД-3ТК). Два последних специально заказывались под новые перспективные туполевские бомбардировщики.

Из всей широкой гаммы проектов, предложенных бригадой Кондорского, дальнейшее развитие и реализацию получил лишь проект под шифром "487", ставший вскоре самолетом "85". Остальные проекты этого периода носили поисковый характер и интересны, как иллюстрация всеохватывающего объема проработок ОКБ, по этой тематики. С этими проектами связана одна из курьезных мистификаций периода "Холодной войны".

Судя по всему, информация о проектах "485", "489" каким-то образом просочилась на Запад, хотя с материалами по данной теме общалось минимальное количество людей. В конце 40-х - начале 50-х годов эти отрывочные данные из-за "Железного занавеса" превратились в западных авиационных изданиях в советский стратегический шестидвигательный межконтинентальный серийный бомбардировщик с ТВД, которому западные авиационные эксперты дали обозначение Ту-200. Самолет у наших потенциальных противников трактовался, как советский В-36. До 1954 г. в западной авиационной печати неоднократно появлялись схемы, рисунки и даже фотографии Ту-200. Мы считаем целесообразным привести в статье некоторые западные материалы по Ту-200. Наиболее близким к проекту "489", по оценке Г.А. Черемухина, принимавшего непосредственное участие в работах над всей серией этих проектов, является схема Ту-200 с прямым крылом. Наиболее существенным внешним отличием реального проекта "489" от "западного" Ту-200 была ступенчатая форма передней кабины и отсутствие стреловидности хвостового оперения, которое в плане повторяло форму элементов хвостового оперения проектов "485" и "487". Вскоре на страницах западных авиационных изданий мифический Ту-200 превратился в серьезную стратегическую угрозу для США. В прессе начали появляться сообщения о соединениях Ту-200, базирующихся на Дальнем Востоке и готовых в любой момент подняться в сторону Америки с грузом атомных бомб и превратить в пепел США и Канаду. С появлением первой отрывочной информации о наличии в СССР гигантского стратегического бомбардировщика со стреловидным крылом и с ТВД (самолет "95"), Ту -200 получает крыло умеренной стреловидности и турбовинтовые двигатели мощностью по 4850 э.л.с. Судя по мощности речь шла о двигателях близких к ВК-2 или ТВ-2Ф (ТВ-022Б), приблизительной информацией о которых западные аналитики располагали. Согласно западным данным Ту-200 с 6-ю ТВД имел следующие данные:

|

Размах крыла, м |

71,6 |

|

Длина самолета, м |

60,9 |

|

Взлетная масса, кг |

200000 |

|

Максимальная скорость, км/ч |

748 км/ч |

Существует альтернативная версия по мифу с Ту-200. Возможно идею с серийным советским аналогом В-36 Западу весьма умело подбросило ведомство Л.П. Берии с целью создать впечатление о реальности паритета по стратегическим авиационным носителям, а также с целью прикрыть развертывавшиеся работы по новым туполевским тяжелым самолетам.

Поисковые работы 1947-1948 гг. позволили выработать техническую концепцию создания дальнего и сверхдальнего бомбардировщика, которая была осуществлена ОКБ-156 в конце 40-х - начале 50-х годов в спроектированных и построенных самолетах.

Результаты работ бригады Б.М. Кондорского были обобщены в достаточно емком и цельном итоговом документе, подготовленным в середине августа 1948 г.

Две схемы несуществующего Ту-200, приводимые в зарубежной печати

Непосредственными исполнителями работ по теме в бригаде были молодые инженеры Г.А. Черемухин, И.Б. Бабин, В.А. Стерлин и А.В. Васильев. Итоговый документ назывался весьма сухо - "Докладная записка о результатах исследования проблемы проектирования тяжелого сверхдальнего бомбардировщика". В этой докладной записке, которая легла на стол А.Н. Туполева и во многом сформировала его подходы к дальнейшему развитию тяжелых бомбардировщиков, отмечалось:

"Более чем восьмимесячная работа ОКБ над проработкой задания по определению основных конструктивных параметров и летно-технических данных тяжелого сверхдальнего бомбардировщика распадается на два этапа работ:

- первый этап работ - изыскание схемы и размеров совершенно нового многомоторного самолета, способного совершать боевой полет на расстояние до 20000 км;

- второй этап работ - изыскание возможностей создания тяжелого сверхдальнего самолета на базе дальнего 4-х моторного бомбардировщика.

На первом этапе исследований было проведено определение основных размеров, весовых характеристик и летных данных самолетов нормальной схемы с удлинением крыла равным 12. Были обследованы различные двигатели, реальные в ближайшем будущем и вариации площадей крыла в широких пределах. Было проведено сравнение 6-ти и 8-ми моторных схем со следующими двигателями - АШ-2ТК, М-224 и РД-45, а также различных комбинаций М-222 или дизелей М-224 с РД-45.

Исследования показали, что максимальная дальность в 20000 км, для обследованных моторов является практически нереальной, так как располагаемые мощности моторов обеспечивают в этом случае полет только на малых (практически неприемлемых) высотах. Наилучший вариант по дальности давала схема с 6-ю дизель-моторами М-224, но при этом при одинаковых максимальных дальностях полета и почти одинаковых разбегах схема самолета с толкающими винтами дает увеличение скорости на крейсерской высоте.

Результаты исследований на этом этапе работ можно свести к следующим основным выводам:

- реально осуществимой дальностью можно считать дальность 15000 - 16000 км, при этом длина разбега самолета составит 1600-2500 м;

- увеличение площади крыла выше 340 м2 не дает существенного уменьшения длины разбега и не отражается сколько-нибудь благоприятно на других показателях, площадь крыла в 300-340 м2 является оптимальной для сверхдальнего самолета с рассматриваемыми двигателями;

- самолет бомбардировщик с такими размерами при 6-ти дизель-моторах М-224 может обладать следующими данными:

- полетный вес, нормальный - 120000 кг; максимальный - 150000 кг;

- бомбовая нагрузка, нормальная - 5000 кг;

- максимальная дальность полета -13000-15000 км;

- максимальная скорость полета при полетном весе 120000 кг, на высоте 10000 м - 620-650 км/ч;

- практический потолок при полетном весе 120000 кг - 11000 м;

- длина разбега с отклоненными закрылками без ускорителей - 2300 м; с ускорителями (+ 20% тяги) - 1700 м.

(Примечание: как видно из приведенных данных, этот вариант самолета примерно соответствовал первым модификациям американского бомбардировщика В-36.)

Работы второго этапа исходили из желания получить сверхдальний бомбардировщик не как многомоторный самолет большого веса и больших размеров, а как новый тип 4-х моторного самолета, способного выполнять и функции тяжелого дальнего бомбардировщика и, при проведении дополнительной модификации, функции сверхдальнего бомбардировщика (проект "487" с площадью крыла 202,5 кв. м).

Проработка различных вариантов решения этой задачи привели к тому, что исходный самолет - дальний 4-х моторный бомбардировщик - целесообразней всего создавать используя весь технический и организационный опыт постройки самолетов Ту-4, как по линии авиационных заводов, так и по линии всего громадного комплекса смежных отраслей и систем кооперации.

Создаваемый таким путем новый дальний 4-х моторный бомбардировщик использует в значительной мере конструктивные формы и конструктивные решения самолета Ту-4, но отличается от последнего:

- новым крылом с более скоростными профилями и с увеличенной до 200 м2 площадью крыла;

- общим улучшением аэродинамических форм;

- новыми обводами фюзеляжа с максимально убранными надстройками (турели, прицельные посты, обтекатели антенн РЛС и т.д.);

- совершенно новыми моторными установками;

- увеличенными бомбовыми отсеками;

- резким увеличением запаса горючего, необходимого для получения большой дальности полета.

Для подобного самолета были проработаны варианты установки следующих двигателей: АШ-2ТК, комбинированного двигателя М-51 конструкции М.М. Масленникова, дизеля М-35 - А.Д. Чаромского, дизеля М-501 и ТВД ВК-2.

Тактическое лицо предлагаемого самолета в варианте дальнего бомбардировщика характеризуется следующими основными характеристиками.

| Двигатель | Полетный вес, кг | Дальность полета, км | Крейсерская скорость, км/ч (на высоте, м) | Максимальная скорость, км/ч (на высоте, м) | Потолок, м | Длина разбега, м |

| АШ-2ТК | 60000 | 3320 | 320 (3000) | 620 | 10500 | 850 |

| 79035 | 8500 | 350 (3000) | - | - | 1750 | |

| 88835 | 10100 | 350 (3000) | - | - | 2600 | |

| М-51 | 60000 | 4100 | 450 (8000) | 670 (8000) | 12500 | 620 |

| 77575 | 10200 | 470 (8000) | - | - | 1170 | |

| 87375 | 12950 | 500 (8000) | - | - | 1610 | |

| М-35 | 60000 | 3150 | 330 (3000) | 640 (10000) | 11000 | 640 |

| 85255 | 13200 | 370 (3000) | - | 1630 | ||

| 96325 | 16100 | 380 (3000) | - | 2320 | ||

| М-501 | 63000 | 3000 | 340 (3000) | 710 (10000) | 12000 | 790 |

| 87865 | 11400 | 375 (3000) | - | - | 1880 | |

| 98965 | 14200 | 385 (3000) | - | - | 2720 | |

| ВК-2 | 60000 | 4750 | 440 (8000) | 630 (8000) | 10500 | 940 |

| 77634 | 8450 | 480 (8000) | - | - | 1720 | |

| 86334 | 10600 | 500 (8000) | - | - | 2500 |

Тактическое лицо предлагаемого самолета в варианте сверхдальнего бомбардировщика (проект "487" с площадью крыла 221 м2) характеризуется следующими основными характеристиками:

| Двигатель | Полетный вес, кг | Дальность полета, км | Крейсерская скорость, км/ч (на высоте, м) | Максимальная скорость, км/ч (на высоте, м) | Потолок, м | Длина разбега, м |

| АШ-2ТК | 90335 | 10900* | 350 (3000) | 610 (10000) | 11000 | 2340 |

| М-51 | 88875 | 14000 | 500 (8000) | 660 (8000) | 13000 | 1530 |

| М-35 | 97825 | 17800 | 380 (3000) | 630 (10000) | 11500 | 2170 |

| М-501 | 100465 | 15400 | 385 (3000) | 700 (10000) | 12500 | 2480 |

| ВК-2 | 87835 | 11550 | 500 (8000) |

620 (8000) |

11000 | 2410 |

| * - при доведении до Се= 0,19 кг/л.с.×ч. для АШ-2ТК дальность могла была быть доведена до 12850 км. | ||||||

Из проделанной в обоих этапах работы можно сделать следующие выводы:

- для обеспечения дальности полета в 15000-16000 км может быть создан специальный сверхдальний 6-ти моторный бомбардировщик, который являлся бы уникальным самолетом, предназначенным для решения специальной стратегической задачи, этот самолет не сможет удовлетворительно решать более многочисленные и универсальные задачи дальнего бомбардировщика, будучи слишком дорогой машиной для подобных операций, с технической и конструктивной стороны проектирование такого самолета является совершенно новой задачей для нашего ОКБ и потребует обязательного создания опытного (экспериментального) экземпляра для проверки правильности расчетов и правильности работы всех систем;

- возможно создание нового дальнего 4-х моторного бомбардировщика с максимальной дальностью полета в 10000 км, с 5000 кг, этот самолет может быть приспособлен для удовлетворительного с экономической точки зрения решения всех задач, могущих стать как перед дальним бомбардировщиком, так и перед бомбардировщиком предназначенным для сверхдальних операций, так как по своим размерам этот самолет не намного будет отличаться от самолета Ту-4, и необходимые для его создания конструктивные решения и формы будут привычными для коллектива нашего ОКБ, то проектирование и постройка этого самолета не должны вызывать каких либо сомнений в получении нужных результатов;

- модификация этого нового дальнего 4-х моторного бомбардировщика позволяет получить сверхдальний вариант самолетах максимальной дальностью полета в 11000-13000 км с 5000 кг бомб, это обстоятельство позволяет при серийном выпуске дальнего бомбардировщика, в зависимости от потребности, иметь отдельные серии или даже экземпляры в сверхдальнем варианте без очень серьезных нарушений серийного выпуска базовой машины;

- следует иметь ввиду, что создание сверхдальнего бомбардировщика возможно только при комплексной работе как по самолету, так и моторам, турбокомпрессорам, по вводу в эксплуатацию более высококачественных топлив и по доводке всей винтомоторной группы в целом, решение этой задачи требует совместной работы ЦИАМ, ЦАГИ, ВИАМ, ЦИАТИМ и других моторных, агрегатных ОКБ.

Создание сверхдальнего тяжелого бомбардировщика проводится путем последовательного образования семейства дальних 4-х моторных бомбардировщиков на базе серийного бомбардировщика Ту-4. Отдельные самолеты этого семейства создаются в следующем порядке:

- дальний 4-х моторный бомбардировщик на базе Ту-4 с моторами АШ-73ТКФ (самолет плана 1948-1949 гг., самолет "80", работа над которым уже велась в ОКБ), самолет должен был иметь максимальную скорость 600 км/ ч, нормальная дальность полета с 3000 кг бомб - 3000 км, максимальная - 7000-8000 км, оборонительное вооружение 10x23 мм пушек в пяти установках, нормальная бомбовая нагрузка - 3000 кг, максимальная - 12000 кг;

- новый дальний 4-х моторный бомбардировщик с моторами АШ-2ТК (ВД-3ТК) или М-501, ВК-2, М-51 и М-35 (самолет по проекту "487" будущий самолет "85"), самолет должен был иметь максимальную скорость 620 км/ч (630-700 км/ч при использовании альтернативных силовых установок), нормальная дальность полета с 5000 кг бомб - 3000 км, максимальная - 10000 км, оборонительное вооружение 10 х 23 мм пушек в пяти установках, нормальная бомбовая нагрузка - 5000 кг, максимальная - 15000 кг;

- сверхдальний вариант проекта "487", самолет должен был иметь максимальную скорость 600-610 км/ч (620-680 км/ч при использовании альтернативных силовых установок), максимальная дальность полета с 5000 кг бомб -11000-13000 км (13000-14000 км с М-51, 16000-17000 км с М-35, 14000-15000 км с М-501).

Построенный таким образом сверхдальний бомбардировщик может быть легко введен в серийное производство не только на самолетостроительных заводах, но и на всех агрегатных предприятиях МАП, а также предприятиях смежных отраслей с сохранением существующей и уже налаженной системы кооперации достигнутой на этапе освоения в серии Ту-4".

На основании этой работы в ОКБ А.Н. Туполева был выбран эволюционный путь развития от Ту-4 через самолет "80" к самолету "85", в котором предполагалось наконец достичь межконтинентальной дальности и получить возможность поразить соперника по "Холодной войне" в его Североамериканской "берлоге". Вариант создания сверхбомбардировщика с поршневыми двигателями, близкого по своим характеристикам к В-36, был признан для нас излишне переразмеренным, экономически неэффективным и, что самое важное, вряд ли реализуемым в сжатые сроки с учетом реалий отечественного самолетостроения того периода. Дальнейший путь развития тяжелых бомбардировщиков ОКБ должен был идти по пути поэтапного наращивания их боевой эффективности, аналогично тому, как это приняла американская фирма Боинг, переходя в послевоенный период от В-29 к В-50, а затем подготовя проект В-54, близкого к туполевскому самолету "85". Отличие было лишь в том, что у нас весь этот процесс шел с задержкой по отношению к американцам на 3-5 лет. Мы постоянно били по "американским хвостам". Там уже в этот период во всю занимались стратегическими машинами с ТРД. Рывок и выход на американский уровень в стратегической авиации удалось достичь не на эволюционном пути, совершенствуя отработанную схему с поршневыми двигателями, а на революционном, проектируя сверхтяжелые самолеты с реактивными двигателями и стреловидным крылом.

Проект "489"

Поскольку одним из основополагающим моментом при проектировании дальних и сверхдальних бомбардировщиков было достигнутое совершенство силовой установки, считаем целесообразным привести основные данные по некоторым двигателям, рассматривавшимся в ходе работ над проектами "471", "473", "474", "485", "487" и "489" (данные приводятся по материалам предоставленным ОКБ А.Н. Туполева двигателестроительными ОКБ в период работ над этими проектами и по материалам опубликованным в отечественной печати в последнее время).

АШ-73ТК

Разработчик - ОКБ-19 (А.Д. Швецов)

Тип - двухрядная 18-цилиндровая звезда воздушного охлаждения

Рабочий объем, л - 58,1

Наддув - односкоростной ПЦН и два турбокомпрессора ТК-19

Масса сухого двигателя, кг - 1275/1355 (с ТК)

Габариты:

длина, м - 2,555

диаметр, м - 1,375

Взлетный режим

Мощность, л.с. - 2400

Частота вращения, об/мин - 2600

Давление наддува, мм. рт. ст - 1180 (1230)

Боевой режим

Мощность, л. с. - 2200 (до высоты 8000-8700 м)

Частота вращения, об/мин - 2400 Давление наддува, мм рт. ст. - 1080

Номинальный режим

Мощность, л.с. - 2000 (до высоты 8600-9300 м)

Частота вращения, об/мин - 2400 Давление наддува, мм рт. ст. - 980 Се, кг/л.с.ч - 0,31-0,33/0,225-0,2442 (на 60% номинала мощности) Удельные параметры для номинального режима Литровая мощность, л.с/л - 34,42 Удельная масса, кг/л.с - 0,678

АШ-73ТКФ (АШ-73ТКФН)

Форсированная модификация двигателя АШ-73ТК, в котором взлетная мощность была доведена до 2720 л.с., при значении номинальной - 2360 л.с. Одновременно для двигателя был введен непосредственный впрыск топлива - АШ-73ТКФН.

М-222

Советское воспроизведение германского двигателя ЮМО-222 (двигатель эксплуатировался в Германии на самолетах типа Не-177, Fw-191 и др.)

Тип - четырехрядная 24-цилиндровая звезда водяного охлаждения

Наддув - от одноступенчатого двухскоростного ПЦН

Масса сухого двигателя, кг - 1120

Объем цилиндров, л - 46,4

Габариты:

длина, м - 2,469

диаметр, м - 1,169

Взлетный режим

Мощность, л.с. - 2500

Частота вращения, об/мин - 3200

Номинальный на высоте 1200 м

Мощность, л.с. - 2260

Частота вращения, об/мин - 2900

Се, кг/л.с.ч - 0,220

Номинальный на высоте 5000 м

Мощность, л.с. - 2090

Частота вращения, об/мин - 2900

Се, кг/л.с.ч - 0,245

Боевой на высоте 1400 м Мощность, л.с. - 2480 Частота вращения, об/мин - 3200 Боевой на высоте 5100 м Мощность, л.с. - 2200 Частота вращения, об/мин - 3200 Удельные параметры для номинального режима Литровая мощность, л.с./л - 48,7 Удельная масса, кг/л.с. - 0,495

М-224

Советское воспроизведение германского двигателя ЮМО-224.

Работы велись на заводе № 500, под руководством В.М. Яковлева.

Тип - 24-х цилиндровый дизель водяного охлаждения

Наддув - от турбокомпрессора

Масса сухого двигателя, кг - 2750 (с ТК)

Габариты:

длина, м - 3,128

высота, м - 1,897

ширина, м - 1,702

Взлетный режим

Мощность, л.с. - 4400 Частота вращения, об/мин - 3000

Се, кг/л.с.ч - 0,193

Номинальный у земли

Мощность, л.с. - 3450

Частота вращения, об/мин - 2600

Се, кг/л.с.ч - 0,177

Номинальный на высоте 9000 м

Мощность, л.с. - 3200

Частота вращения, об/мин - 2600

Се, кг/л.с.ч - 0,190 (на высоте 11000 м)

Крейсерская режим у земли Мощность, л.с - 2590 Частота вращения, об/мин - 2400 Се, кг/л.с.ч -0,170

Крейсерский режим на высоте 9000 м Мощность, л.с - 2400 Частота вращения, об/мин - 2600 Се, кг/л.с.ч - 0,180

Удельные параметры для номинального режима

Удельная масса, кг/л.с. - 0,86

М-501

Мощный дизельный двигатель, работы велись в ОКБ на заводе № 500, под руководством В.М. Яковлева.

Тип - 42-х цилиндровый дизель водяного охлаждения, семиблочная звезда по 6 цилиндров в ряд, комбинированный - используется выхлоп от турбокомпрессора

Рабочий объем, л - 147,1

Наддув - от турбокомпрессора с реактивным соплом

Масса сухого двигателя, кг - 2950/3400 (с ТК),

Масса ТК, кг - 450

Габариты:

длина, м - 3,182

диаметр, м - 1,615

высота, м - 1,640

ширина, м - 1,595

Габариты ТК:

длина с рабочим соплом, м - 2,603 диаметр, м - 1,080

Взлетный режим

Мощность, л.с. - 6000/6205 (с учетом реактивной тяги от ТК 205 кг) Частота вращения, об/мин - 2400 Се, кг/л.с.ч - 0,176/0,170 (с учетом реактивной тяги от ТК)

Номинальный режим у земли

Мощность, л.с - 4350/4750 (с учетом реактивной тяги от ТК 116 кг)

Частота вращения, об/мин - 2200 Се, кг/лс.ч - 0,178/0,163 (с учетом реактивной тяги от ТК)

Номинальный режим на высоте 11000 м

Мощность, л.с - 4100/5000 (с учетом реактивной тяги от ТК 260 кг)

Частота вращения, об/мин - 2200

Се, кг/л.с.ч - 0,189/0,155 (с учетом реактивной тяги от ТК)

Крейсерский режим у земли

Мощность, л.с. - 3260

Частота вращения, об/мин - 2000

Се, кг/л.с.ч - 0,160

Крейсерский режим на высоте 11000 м Мощность, л.с. - 3070/3260 (с учетом реактивной тяги от ТК 55 кг) Частота вращения, об/мин - 2000 Се, кг/л.с.ч - 0,170/0,160 (с учетом реактивной тяги от ТК)

Удельные параметры для номинального режима Литровая мощность, л.с./л - 33,4 Удельная масса, кг/л.с. - 0,68

ВК-2

Разработчик - ОКБ-117 ( В.Я. Климов)

Тип - Турбовинтовой двигатель с осевым компрессором и 9-ю индивидуальными трубчатыми камерами сгорания и двухступенчатой турбиной

Сухая масса, кг - 1400

Габариты длина, м - 3,677

диаметр, м - 1,115

Взлетный режим

Мощность л.с./э.л.с. - 4200/4800 (с учетом 600 кг реактивной тяги) Частота вращения об/мин - 9000 Се кг/л.с.ч/кг/ э.л.с.ч - 0,355/0,326 Крейсерский максимальный режим Мощность л.с./э.л.с. - 3700/4200 ( с учетом 550 кг реактивной тяги 550 кг) Частота вращения об/мин - 8800 Се кг/э.л.с.ч - 0,356 Удельные параметры Удельная масса для взлетного режима кг/э.л.с. - 0,290 Удельная масса для крейсерского режима кг/э.л.с. - 0,395

АШ-2ТК

Разработчик - ОКБ-19 ( А.Д.Швецов)

Тип - четырехрядная 28-цилиндровая звезда воздушного охлаждения с принудительным обдувом от вентилятора

Наддув - комбинированный от односкоростного ПЦН и двух турбокомпрессоров ТК-19Ф

Рабочий объем, л - 82,4

Сухая масса, кг - 2080

Габариты: длина, м - 2,911

диаметр, м - 1,280

Взлетный режим

Мощность л.с. - 4000

Частота вращения об/мин - 2620

Давление наддува мм рт.ст. - 1310

Номинальный режим на высоте 9000 м

Мощность л.с. - 2800 (3070)

Частота вращения об/мин - 2400 (2620)

Давление наддува мм рт.ст. - 1000 (1090)

Се кг/л.с.ч - 0,295-0,320 (0,225) Удельные параметры номинального режима

Литровая мощность л.с./л - 37,3 Удельная масса кг/л.с. - 0,677

М-251ТК (ВД-3ТК) Разработчик - ОКБ-36 ( В. А. Добрынин) Тип - четырехрядная шестиблочная 24-цилиндровая звезда водяного охлаждения, развитие М-250

Наддув - комбинированный от односкоростного ПЦН и двух турбокомпрессоров ТК-19

Рабочий объем, л - 59,43

Сухая масса, кг - 1520 (1900)

Габариты:

длина, м - 2,860

диаметр, м - 1,190

Взлетный режим (до 500 м)

Мощность л.с. - 3500

Частота вращения об/мин - 2850

Давление наддува мм рт.ст. - 1500

Се кг/л.с.ч - 0,300-0,320

Номинальный режим на высоте 10000 (10700) м

Мощность л.с. - 2500 (2700)

Частота вращения об/мин - 2450 (2700)

Давление наддува мм рт.ст. - 1135 (1050)

Се кг/л.с.ч - 0,275-0,290 Крейсерская мощность (0,75 Мном) Мощность л.с. - 1875 Частота вращения об/мин - 2150 Давление наддува мм рт.ст. - 950 Се кг/л.с.ч - 0,230-0,240 (0,220) Удельные параметры номинального режима Литровая мощность л.с./л - 45,4 Удельная масса кг/л.с. - 0,705

Из всех представленных выше разработок по двигателям, для проектов туполевских дальних и сверхдальних бомбардировщиков были выбрано направление на развитие АШ-2ТК и М-253ТК (ВД-3ТК). От дизелей, хотя они сулили получение больших дальностей полета, отказались из-за их габаритов и памятуя о сравнительно низкой эксплуатационной надежности, которую отечественные авиационные дизели показали во время войны на самолетах Ер-2 и Пе-8. Кроме того, совершенно неясны были дальнейшие перспективы с мощными отечественными дизелями: работы по реальному М-224 по настоянию В.М. Яковлева свертывались, а дела с новым М-501 были весьма туманны. Неплохие перспективы были у нового типа двигателей - ТВД, представленным одной из первых отечественных разработок - ВК-2, но работы по нему, начавшиеся в 1947 году, затянулись и двигатель был готов к установке на самолет лишь к началу 50-х годов. К этому времени сам двигатель стал неактуальным, появился ТВ-2 и его модификации, имевшие лучшие данные в классе двигателей, к которому относился ВК-2. Таким образом, реально на что могли опираться в этот период туполевцы в своих поисках, это были две разработки: АШ-2ТК и М-251ТК (ВД-3ТК).

Оба типа двигателей были построены в опытных экземплярах, а затем были выпущены их малые серии. Двигатели прошли Заводские стендовые испытания, затем начался этап Государственных испытаний. АШ-2ТК и ВД-3ТК прошли Государственные стендовые испытания в 1948 г. Началась подготовка к летным испытаниям этих двигателей. В январе 1949 г. ОКБ А.Н. Туполева было поручено подготовить летающие лаборатории для испытаний новых двигателей. Базовым самолетом для летающей лаборатории был выбран серийный бомбардировщик Ту-4. Для летных испытаний ВД-3ТК был выделен серийный Ту-4 № 9. Завод № 36 поставил для летных испытаний шесть ВД-3ТК: два - с двухвинтовыми редукторами под соосные винты и четыре - с одновинтовыми. Для установки на летающую лабораторию был выбран одновинтовой вариант. На Ту-4ЛЛ вместо внешних штатных АШ-73ТК (№ 1 и № 4) были установлены два ВД-3ТК. Летные испытания новых двигателей на Ту-4ЛЛ были проведены ЛИИ с 7 января по 1 июля 1950 г. Испытания показали надежность работы двигателей на всех режимах до высоты 10000 м и подтвердили их высокие тактико-технические и эксплуатационные характеристики. В летных испытаниях на Ту-4ЛЛ с ВД-3ТК принимал участие летчик-испытатель А.Д. Перелет, летная и творческая судьба которого со второй половины 40-х годов прочно переплелась с туполевскими тяжелыми поршневыми и реактивными самолетами. Аналогичная летающая лаборатория готовилась и для летных испытаний АШ-2ТК, но об установке на самолет этих двигателей и проведении летных испытаний с ними, данных не обнаружено, в дальнейшем на этой лаборатории начал проходить летные испытания комбинированный двигатель АШ-2К, являвшийся развитием АШ-2ТК.

Дальнейшие исследования области существования дальнего и сверхдальнего бомбардировщика, а также результаты испытаний новых двигателей показали необходимость дальнейшего совершенствования самолетных силовых установок по пути увеличения мощности двигателей и значительного улучшения удельных параметров. Более детальный анализ показал, что постановка двигателей АШ-2ТК или ВД-3ТК на дальний бомбардировщик, рассчитанный на практическую дальность полета 12000 км, дает:

- чрезмерно большую длину разбега - 3500 - 4000 м;

- малую величину практического потолка полета;

- малые величины максимальных и крейсерских скоростей полета.

Все это, наряду с конструктивной невозможностью в принятых массо-габаритных параметрах, разместить на самолете 65000 - 70000 кг топлива, делало создание подобного отечественного бомбардировщика, на том этапе развития техники, практически малореальным. Поэтому, в плане развития проекта "487", было принято решение по созданию новых комбинированных поршневых двигателей АШ-2К (АШ-4К) и М-253К (ВД-4К), ставшими венцом развития отечественных мощных поршневых авиационных двигателей.

Именно создание мощных комбинированных авиационных двигателей АШ-2К и ВД-4К позволило снять часть головной боли у самолетчиков при проектировании самолета "85".

В-36В - первый боеспособный вариант "Писмэйкера"

Начало работ по "супербомбардировщику" В-36 можно отнести к первым месяцам 1941 г. США еще находится в состоянии нейтралитета, активно поддерживая военными поставками Великобританию - последний оплот свободы в Европе, которая, пережив трагедию Дюнкерка и проявив железную стойкость в ходе "Битвы за Англию", продолжала противостоять нацистскому чудовищу, проглотившему за полтора года почти всю добрую старую респектабельную Европу и готовившемуся нанести удар по своему "смертельному союзнику" - СССР, а затем в кратчайший срок разделаться с упрямыми англичанами. На Тихом океане, динамичная Японская империя, дальневосточная союзница Третьего Рейха, все решительней предъявляет свои претензии на гегемонию в этом районе. В США прекрасно понимали, что вступление в Мировую войну для страны вопрос ближайшего времени, и что при самых мрачных перспективах: разгром Британии, поражение России или ее окончательный союз с нацистами и японская экспансия - поставят США в положение одинокой воюющей крепости, удаленной от своих противников тысячами миль океанских просторов. При таком возможном геополитическом и военно-стратегическом раскладе для обороны страны и наступления на агрессоров, стране жизненно необходимы были мощные ВМС и стратегическая авиация, оснащенная самолетами, способными наносить сокрушительные удары по территориям метрополий противника, его союзников. Мощный флот у США был, стратегическую авиацию предстояло создать, и прежде всего спроектировать и построить гигантский самолет-бомбардировщик, способный, после взлета с баз в США, сбросить бомбы на Германию или Японию и вернуться назад. Ситуация, с которой могли оказаться США, очень напоминала в основных моментах, ту ситуацию, с которой столкнулся СССР в годы "Холодной войны", и потребовавшей от него форсированного создания межконтинентальной стратегической авиации.

11 апреля 1941 года USAAC заканчивает и представляет авиационной промышленности США спецификацию на будущий межконтинентальный бомбардировщик - спаситель отечества и демократии. Первоначально USAAC желал получить на вооружение бомбардировщик, имеющий максимальную дальность полета 19310 км на высоте 7620 м при крейсерской скорости 443 км/ч, максимальную скорость на этой высоте 724 км/ч и потолок над целью 13716 м. Для начала 1941 года эти требования были впечатляющими, лучший серийный дальний самолет-бомбардировщик США В-17, недавно поступивший на вооружение ВВС, имел, к примеру, дальность всего 3220 км при значительно меньших возможностях по скорости и грузоподъемности. Новый самолет характеризовался как межконтинентальный бомбардировщик и предназначался для поражения с американского континента стратегических целей, расположенных на других континентах, в пределах практического радиуса действия самолета, который при указанных условиях должен был составлять 6000-7000 км. При таком радиусе действия соединения бомбардировщиков могли бы поражать любой пункт на Европейском континенте, а при условии выдвижения их на передовые авиабазы в Канаде, Аляске, Гавайских и Филиппинских островах, и любой пункт пункт на Азиатском континенте. Наибольшая масса бомбовой нагрузки, согласно спецификации, определялась в 32660 кг при уменьшенном радиусе действия. Помимо указанного основного назначения, спецификация обуславливала модификацию базового самолета в стратегический фоторазведчик. Несколько позднее были разработаны требования к модификации самолета в танкер для перевозки топлива и масла, а также для заправки самолетов топливом в полете. В августе 1941 г. первоначальные идеи американских военных по новому "супербомбардировщику" трансформируется в более доходчивую и более реальную идею "10000-мильного, 10000-фунтового бомбардировщика", основные требования к которому были сформированы путем оценок гипотетического самолета-бомбардировщика, полученного при увеличении всех размерностей В-17 в четыре раза. Максимальная дальность подобной машины должна была быть 16100 км, боевой радиус действия с 4540 кг бомб - 6440 км, крейсерская скорость - 386-483 км/ч и потолок над целью - 12200 м.

Вскоре после выдачи спецификации к работам над проектом будущего "сверхбомбардировщика" приступили фирмы Консолидейтед, Боинг, Дуглас и Нортроп. К октябрю месяцу 1941 года были подготовлены эскизные проекты фирм. Победителем в этом соревнование вышла фирма Косолидейтед, начавшая работать над проектом "супербомбардировщика", получившем фирменное обозначение Косолидейтед Модель 35, в мае 1941 года. Косолидейтед предлагала построить самолет нормальной схемы с шестью двигателями, расположенными на крыле, толкающими винтами и двухкилевым хвостовым оперением. 15 ноября 1941 г. фирма получает контракт на постройку двух экспериментальных дальних самолетов-бомбардировщиков Модели 35, получивших официальное обозначение ХВ-36. Первый самолет должен был быть готов в мае 1944 года, второй - к октябрю того же года. По просьбе Инженерного Отделения ВВС в Райт Филде фирма рассматривала вариант самолета с 4-мя тандемно установленными на крыле двигателями, этот вариант получил фирменное обозначение Модель 36 и дальнейшего развития не получил. С вступлением США во Вторую Мировую войну на длительное время интерес военных был полностью сосредоточен на развертывание массового производства серийных дальних бомбардировщиков типа В-17 и В-24, а также на скорейшем создании В-29, поэтому работы по В-36 шли в неспешном режиме, больше соответствовавшим мирному времени. В течение 1942 года были выполнены продувки модели в аэродинамических трубах, в июле-августе на заводе в Форт Уорт был собран полноразмерный макет самолета. В ходе работ по проекту учитывался опыт войны, например, основываясь на опыте боевого применения В-24 и британских тяжелых бомбардировщиков, в 1943 году отказались от разнесенного оперения и перешли к нормальной однокилевой схеме. Для самолета были выбраны двигатели фирмы Пратт и Уитни типа R-4360 "Уосп Мажор", установка на нем двух турбокомпрессоров позволила обеспечить мощность 3000 л.с. на высоте 10500 м. Одновременно фирма Кертис проектировала для В-36 новые высокоэффективные трехлопастные винты. Большая взлетная масса самолета, гигантский фюзеляж с герметизированными отсеками, крыло большого удлинения и площади с встроенными топливными баками, мощное оборонительное вооружение и масса других проблем требовали большого времени на разработку, испытания и доводки. На основание опыта идущей войны оборонительное стрелково-пушечное вооружение самолета было значительно усилено по сравнению с вооружением В-17 и В-24, в его состав предполагалось ввести авиационные пушки калибра 37 мм. Общее количество крупнокалиберных пулеметов было доведено до 15, которые должны были группироваться в четырех установках, в носовой части монтировалась пушечная установка на две пушки 37 мм, задняя полусфера должна была прикрываться установкой из одной 37 мм пушки и двух пулеметов 12,7 мм. В середине 1943 г. совместно с заказчиком были окончательно определены и согласованы основные проектные данные В-36: максимальную практическую дальность полета 16100 км (10000 миль) самолет должен был обеспечивать при массе пустой машины порядка 58000 кг, взлетной массе 120000 кг, при экипаже 11 человек, с бомбовой нагрузкой соответствующей подвеске в бомбоотсеках 20-ти 500-фунтовых бомб, при заправке топливом 71000 л; при загрузке 72-х 1000-фунтовых бомб запас топлива уменьшался до 34000 л и дальность уменьшалась до 7500 км; максимальная скорость у земли оговаривалась 460 км/ ч и 590 км/ч на высоте 9000 м; крейсерская скорость - 390 км/ч; потолок над целью - 12100 м. В дальнейшем эти данные корректировались. В августе 1945 г., в связи с установкой двигателей улучшенной модификации (R-4360-25), скорость у земли была определена величиной 455 км/ч и 560 на высоте 9000 м.

В июне 1943 года у вице-президента США состоялась конференция по вопросам стратегии, на которой ее участники пришли к выводу, что проводить эффективные стратегические бомбардировки Японских островов с помощью существующих дальних самолетов-бомбардировщиков, том числе и с учетом поступления в войска новейших В-29, базирующихся на аэродромах в Китае, не удастся и для этого придется использовать лишь весьма удаленные от Японии авиабазы. В связи с этим возникает необходимость в ускорение работ по В-36. 19 июня 1943 г. Главнокомандующий ВВС США генерал Арнольд приказывает заказать 100 В-36, а 23 июля фирма Косолидейтед Валти (Конвэр) получает соответствующий заказ. После занятия войсками США Марианских островов и оборудования на них сети авиационных баз, проблема стратегических бомбардировок Японии была решена с помощью В-29 и без участия В-36. Работы по нему опять вошли в спокойное русло и фирма продолжала работать над ним без особой спешки таким образом, что даже до конца войны не был построен даже первый экспериментальный самолет.

Шестимоторный проект "Модели 35"

Четырехмоторный проект "Модели 36"

После окончания боевых действий на Европейском континенте, в США многие контракты по программам новых систем вооружений были пересмотрены в сторону сокращения их объемов, а многие из них были аннулированы, однако контракт с фирмой Конвэр по В-36 был оставлен в силе. Заказ на 100 машин был подтвержден, на перспективу планировалось в составе ВВС США, в составе вновь организованной структуры - Стратегического Авиационного командования (SAC), создать четыре бомбардировочных группы, вооруженных В-36. Самолет получает, помимо официального шифра В-36, неофициальное наименование "Peacemaker" - "Миротворец". "Миротворец", согласно планам американского военно-политического руководства, должен был стать одним из важнейших и убедительных аргументов в защите американских стратегических интересов в послевоенном мире. В-36 отводилась роль "длинной руки" с зажатой в кулаке ядерной бомбой. Подобный несколько жутковатый образ должен был заставить весь послевоенный мир более почтительно прислушиваться к мнению Дядюшки Сэма.

Работы по В-36 были продолжены. К августу 1945 года первый экспериментальный самолет ХВ-36 (42-13570). собиравшийся на заводе фирмы Конвэр в Форт Уорт, был закончен на 82%. В незаконченном виде, недоукомплектованный по планеру, системам, специальному оборудованию и без двигателей самолет 8 сентября был перевезен в экспериментальный ангар, где были продолжены монтажные и доводочные работы. Основные задержки были из-за двигателей. Наконец, 12 июня начался монтаж двигателей и проверка работы на земле силовой установки, в ходе наземных гонок были устранены дефекты конструкции воздушных винтов. 21 июля начались пробежки ХВ-36 по заводскому аэродрому. 8 августа 1946 г экипаж в составе 9 человек во главе с летчиком-испытателем Б. Эриксоном поднимает ХВ-36 в первый полет, который продолжался 37 минут. В первом полете ХВ-36 имел взлетную массу около 90000 кг и заправку топливом порядка 30000 л. С начала разработки проекта до первого полета экспериментального самолета прошло 5 лет и 3 месяца. Столь длительный срок в основном объясняется отсутствием реальной острой потребности в подобном самолете в ходе Второй Мировой войны для ВВС США, а также сложностями, с которыми столкнулась фирма Пратт и Уитни при создании и доводке двигателей. Фирме потребовалось 5 лет, для того чтобы изготовить и довести опытные двигатели по мощности, высотности и надежности до уровня приемлемого для установки на экспериментальную машину.

Опытный ХВ-36 поднимается в воздух

Для своего времени самолет В-36 являлся уникальным инженерным сооружением в области самолетостроения.

В-36 представлял собою свободнонесущий цельнометаллический моноплан с верхним расположением крыла, оснащенный шестью поршневыми двигателями, установленными в мотогондолах на крыле, трехлопастными толкающими винтами и трехколесным убирающимся шасси с носовым колесом. Основные конструктивные особенности самолета В-36 определялись в основном требованием получения большой дальности полета при достаточно большой полезной нагрузке. Возможность применения другой компоновочной схемы для подобного самолета, в период его проектирования и постройки, практически отсутствовала. Возможная схема самолета, предназначенного для выполнения аналогичных целей, типа "летающее крыло", по мнению разработчика и заказчика, в силу целого ряда неразрешенных на тот период трудностей и в первую очередь связанных с устойчивостью и управляемостью была отвергнута. Не было также возможности выбора другого типа силовой установки - на основе ТРД или ТВД. По оценкам разработчиков, на тот период, только мощные поршневые двигатели по условиям экономичности могли обеспечить создание эффективного самолета-бомбардировщика с дальностью полета близкой к 16000 км и со взлетной массой в пределах 120000-150000 кг. Что касается применения толкающих винтов в сочетании с относительно толстым и "чистым" крылом, то это объяснялось стремлением получить высокое аэродинамическое качество самолета при полете на максимальные дальности с приемлемой крейсерской скоростью, при этом несколько проигрывая во взлетно-посадочных характеристиках за счет отсутствия эффекта обдува крыла винтами.

Уменьшать Сх на таком самолете как В-36 за счет применения тонкого крыла, было бы нерациональным, так как это привело бы к снижению подъемной силы, повышению массы конструкции, и, как результат, к снижению массы полезной нагрузки и уменьшению дальности, что входило бы в противоречие с основным назначением самолета. В свою очередь, применение ламинарных профилей стало одной из причин выбора схемы с толкающими винтами, как наиболее эффективной. Все оборудование и вооружение самолета размещалось внутри конструкции, подвижные стрелковые установки выполнялись убирающимися. На фюзеляже самолета выступал лишь фонарь передней кабины экипажа, блистеры прицельных станций и обтекатель РЛС. Мероприятия по улучшению общей и частной аэродинамике обеспечили получение высокого максимального значения аэродинамического качества, равного по американским данным 21, что было очень близко к значению Кмах для схемы "летающее крыло". Большая площадь крыла с умеренной удельной нагрузкой, при взлете порядка 330 кг/м2, позволяла осуществлять наивыгоднейший полет на дальность при сравнительно малых скоростях и на больших высотах и следовательно при малых затратах мощности. Применение трехлопастных винтов так же свидетельствовало о том, что режим максимальной дальности был основным расчетным режимом. Было отдано предпочтение незначительному повышению эффективности работы винтовой установки с трехлопастными винтами на этом режиме по сравнению с четырехлопастными, имевшими преимущества на взлетных режимах. Силовые установки и топливо размещались по размаху крыла, что обеспечило значительную разгрузку силовых элементов конструкции крыла, позволило уменьшить его массу, а также освободить объемы фюзеляжа для размещения целевой нагрузки. Уменьшение массы конструкции достигалось также применением новых более прочных конструкционных материалов, склейки металлов, осуществлением ряда других мероприятий, вплоть до замены воздуха в пневматиках основных стоек шасси на гелий. Самолет В-36 рассчитывался под действовавшие тогда американские нормы прочности для тяжелых бомбардировщиков, предусматривавших предельные эксплуатационные перегрузки плюс 3,67 и минус 1. При взлете самолет мог быть значительно перегружен с учетом уменьшения предельных допускаемых перегрузок до плюс 2, минус 1, и его маневренность при этом становилась крайне ограниченной до момента выработки достаточного количества топлива, после чего запас прочности по перегрузке восстанавливался до расчетного значения.

Конструкция планера самолета В-36 была "фантастически гибкой". Так, на вираже прогиб концов крыла достигал 2 м, фюзеляж прогибался с образованием выпученностей у крыла. Сравнительно большие принятые удельные нагрузки на мощность привели к ухудшению взлетных характеристик, снижению скорости и скороподъемности самолета. К особенностям конструкции В-36 можно также отнести широкое использование высокопрочных новейших алюминиевых и магниевых сплавов. Масса деталей из магниевого сплава в конструкции планера составляла 10% общей массы планера. Применение магниевых сплавов позволило уменьшить массу пустого самолета почти на тонну. Из магниевого сплава AN-M-29 выполнялись: примерно половина обшивки фюзеляжа, обшивка передних кромок крыла и оперения, включая наружную и внутреннюю обшивку каналов противообледенителей, обшивка задней части центроплана, различные усиления и воздухопроводы, обшивка бомбоотсека, приборные доски, баки гидравлической системы, капоты двигателей, коки винтов, турели, а также большое количество второстепенных деталей. Кроме того, из магниевых сплавов изготовлялись диски колес, детали двигателей и различные элементы комплектующих агрегатов. Внедрение нового высокопрочного алюминиевого сплава 75ST позволило дать экономию в массе конструкции более 3000 кг. На снижение массы положительно повлияли некоторые общие технические решения по агрегатам и системам: доработка шасси позволила уменьшить массу на 1180 кг, переход на переменный ток - около 1000 кг, применение баков-отсеков - более 3000 кг и т.д. Все эти работы позволили спроектировать самолет с высокой весовой отдачей. Для опытной машины масса полезной нагрузки от взлетной массы составила 58%, в дальнейшем в серии эта величина колебалась около этой цифры, а в конце серийного выпуска, за счет целого ряда целевых мероприятий была увеличена.

Остановимся более подробно на некоторых особенностях элементов конструкции В-36, которые определили лицо самолета и позволили достичь желаемых результатов.

Крыло

В конструкции крыла применены ламинарные профили NACA, с относительной толщиной у корня 22%, на консолях - 17%. Применение толстого профиля у конца объясняется необходимостью повысить Су и жесткость крыла при кручении в зоне элеронов. Применение толстых профилей обеспечило достаточные объемы для размещения топлива, оборудования и т.д. На консолях крыла перед элеронами во всю длину образованы щели, улучшающие работу элеронов. Крыло оборудовано щелевыми закрылками NACA, сдвигающимися при отклонении назад, закрылки занимали 42% размаха крыла. Закрылки трехсекционные, каждая секция расположена между мотогондолами, в данном случае выполняющих роль концевых шайб для каждой секции. За счет среднего расположения мотогондол относительно крыла и малой кривизны линий сопряжения их с крылом в плане удалось снизить потери на вредную интерференцию крыла и гондол. Сами гондолы имели удобообтекаемую форму, значительное удлинение и характеризовались полным отсутствием выступающих частей. Большое удлинение гондол позволило разместить в них по длине такие агрегаты как масляные и воздушные радиаторы, турбокомпрессоры и т.д., не увеличивая миделя. В носовой части крыла располагались воздухозаборники двигателей.

Крыло выполнялось из легких сплавов и состояло из центроплана и двух консольных частей. Крыло двухлонжеронное кессонной конструкции. Кессон воспринимал примерно 90% нагрузок, действовавших на крыло. Первый лонжерон располагался на 12%, а второй на 43% хорды, высота первого лонжерона у корня около 1,5 м, второго - 2,2 м. Кессон крыла использовался в качестве бака-отсека, по его размаху размещалось 12 топливных баков. В целях разгрузки крыла, кессон на размахе 6 метров от оси самолета с каждой стороны был не загружен и таким образом топливные баки были смещены к концам крыла. Для обеспечения необходимой разгрузки крыла в полете, топливо в начале полета расходовалось из околофюзеляжных баков. Эти баки не протектировались из тех соображений, что топливо из них будет выработано на маршруте до подхода к цели. Баки, располагавшиеся в концевых частях крыла, протектировались.

Сравнительные габариты бомбардировщиков

Между фюзеляжем и крылом имелись переборки, предохранявшие от попадания топлива в фюзеляж в случае течи баков. В задней части крыла, за вторым лонжероном, имелся проход, сообщавшийся с фюзеляжем и предназначавшийся для осмотра двигателей в полете, в передней кромке крыла по всему размаху проходил канал теплового воздушного противообледенителя. Элероны с сервокомпенсаторами, их конструкция была однолонжеронная из алюминиевого сплава с обшивкой из полотна.

Фюзеляж

Фюзеляж имел круглое сечение диаметром 3,8 м и объемом 502 м3. В фюзеляже размещались кабины экипажа, бомбоотсеки и вооружение. Конструктивно фюзеляж состоял из четырех отсеков: носового герметизированного, в котором размещалась передняя кабина экипажа; двух средних отсеков, и хвостового отсека со второй герметической кабиной экипажа. Объем герметических кабин составлял 111 м3, бомбоотсеков - 343 м3. Объем бомбоотсеков был настолько большой, что в них можно было разметить специально спроектированные истребители обороны. Створки бомбоотсеков, выполненные из магниевого сплава и при открытии сдвигались по наружной поверхности фюзеляжа. Кабины экипажа соединялись между собой туннелем из магниевого сплава диаметром 0,61 м и длиною 25,9 м. В туннеле имелась тележка для сообщения между кабинами.

Хвостовое оперение

Хвостовое оперение самолета свободнонесущее, цельнометаллическое однокилевое, имевшее большой форкиль. Конструкция киля и стабилизатора в основных элементах была подобна конструкции крыла. В передних кромках имелись каналы тепловых противообледенителей. Рули однолонжеронной конструкции, обшиты полотном, имели осевую компенсацию и триммеры.

Система управления самолетом

Система управления самолетом тросовая, безбустерная, в проводку были включены регуляторы натяжения тросов и направляющие. (Создание эффективной безбустерной системы управления для такого гигантского скоростного самолета вещь уникальная и заслуживает особого внимания).

Шасси

Шасси убирающееся, трехколесного типа с носовым колесом. Уборка и выпуск шасси осуществлялось от гидросистемы. Основные стойки убирались по направлению к фюзеляжу в колодец, расположенный за главным лонжероном. Носовая стойка ориентирующаяся и управляемая, имела спаренные колеса и убиралась вперед в фюзеляж. Люк уборки носового колеса одновременно служил входом в самолет, входная лестница убиралась в фюзеляж. На опытных машинах на основных стойках использовались одинарные колеса большого диаметра, в серии - четырехколесная тележка с колесами меньшего диаметра. В хвостовой части фюзеляжа имелась убирающаяся предохранительная хвостовая опора.

Силовая установка

На самолете устанавливались двигатели R-4360, представлявшие собою 28-цилиндровые четырехрядные звездообразные двигатели воздушного охлаждения со спиральным расположением цилиндров. Первые двигатели этого типа, применявшиеся на В-36, развивали взлетную мощность 3000 л.с., в дальнейшем эта мощность была доведена до 3800 л.с. Достижение таких мощностей стало возможным благодаря применению дефлекторов нового типа, при которых холодный воздух подводился ко всем цилиндрам ряда, поршневых колец новой конструкции, дробеструйной обработки картера, редуктора новой конструкции, применению новых сортов топлива и применению впрыска воды. На двигателе устанавливались два турбокомпрессора ВН-1, обеспечивавшие сохранение номинальной мощности в 2650 л.с. и мощности на боевом режиме 3000 л.с. до высоты 10650 м. Поскольку основным режимом для самолета являлся крейсерский высотный режим, поэтому основным режимом для двигателей был режим работы с ТК на высоте, на малых высотах, из условий упрощения схемы и конструкции ТК, он отключался и наддув осуществлялся только от ПЦН. Реактивный выхлоп в силовой установке не использовался, так как на больших высотах энергия выхлопа полностью использовалась в ТК, а на малых высотах самолет практически не летал и усложнение конструкции за счет введения системы реактивного выхлопа было неоправданным. Условия высотных полетов потребовали установки на двигатели вентилятора. Двигатели приводили во вращение через редуктор трехлопастные флюгерно-реверсивные винты диаметром 5,79 м и максимальной шириной лопасти 0,53 м. При реверсировании винтов и работе двигателей на 75% номинальной мощности, пробег самолета сокращался на 30%. Лопасти винта выполнялись металлическими, внутри винта проходил канал теплового противообледенителя.

Бомбардировочное вооружение

Варианты бомбовой нагрузки менялись в зависимости от дальности полета, для чего в бомбоотсеках (всего на самолете было образовано четыре отдельных бомбоотсека) устанавливались различные типы держателей. Самолет мог вооружаться двумя бомбами по 19050 кг, или 11 бомбами по 1815 кг, или 28 бомбами по 909 кг, или 72 бомбами по 453 кг, или 720 бомбами по 45,4 кг. Вместо бомб в отсеках могли подвешиваться грузы или четыре топливных бака емкостью по 11360 л. Баки в фюзеляже могли быть подключены к топливной системе самолета и по выработке из них топлива могли быть сброшены. В этих же баках должно было располагаться топливо при использовании самолета как танкера. Помимо обычных типов бомб, самолет должен был нести различные типы ядерных и термоядерных бомб, соответствующие конструктивные мероприятия были учтены в конструкции системы вооружения и всего самолета.

Оборонительное вооружение

Построение системы оборонительного вооружения В-36 представляет интерес, так как оборона подобного самолета была весьма затруднительна. При полетах на большую дальность самолеты В-36 не могли сопровождаться истребителями и должны были обороняться собственными средствами. С другой стороны В-36 представлял собою большую, относительно тихоходную и маломаневренную цель, что усложняло задачу его обороны. Здесь требовались неординарные подходы. В начальной стадии проектирования предусматривалось размещение в бомбоотсеках от одного до трех бортовых истребителей обороны. Фирме Мак-Доннелл был выдан заказ на подобный самолет. Идея со специально спроектированным для обороны В-36 "паразитным" истребителем была проверена в ходе летных испытаний опытного XF-85 на В-29 и показала сложность обеспечения процесса отцепки и сцепки истребителя с самолетом-носителем, особенно в боевых условиях, кроме того было признано, что "паразитный" истребитель всегда будет проигрывать по комплексу ТТД обычному истребителю, спроектированному без всяких ограничений, связанных с размещением на носителе. Работы были прекращены. На втором этапе решения этой проблемы американцы перешли к вариантам подвески к В-36 серийных реактивных истребителей. Работы в этом направлении продвинулись достаточно далеко, но и в этом случае создать эффективную систему обороны самолета-носителя не удалось, все ограничилось переделкой нескольких В-36 под подвеску F-84 и серией испытательных полетов.

В результате оборона В-36, в варианте принятом в эксплуатации, базировалась на обычных стрелково-пушечных установках, на базе 20 мм авиационных пушек и систем РЭП. Были предложения по вооружению самолетов УРС класса "воздух-воздух", но дальше аванпроектов эти работы не продвинулись.

Размещение экипажа

Экипаж самолета в бомбардировочной модификации В-36В состоял из 15 человек: трех летчиков, четырех штурманов, которые могли выполнять задачи навигаторов, бомбардиров, операторов РЛС, двух бортинженеров, двух бортрадистов и четырех бортстрелков. В полетах на большую дальность экипаж самолета увеличивался за счет запасных членов экипажа до 18 человек. Экипаж размещался в двух герметических кабинах. Один из бортинженеров постоянно находился в задней кабине у прицельной станции и наблюдал за уборкой и выпуском шасси, отклонением щитков, работой двигателей и винтов, а также сообщал летчику об окончании разбега или начале пробега. На верхней палубе в передней кабине экипажа спереди были размещены два летчика, за ними, лицом к борту, старший бортинженер, управлявший силовой установкой. Радист находился на средней палубе кабины и был сдвинут назад, относительно бортинженера, а нижней палубе размещались бомбардиры, обслуживавшие РЛС, и штурман. В задней кабине, помимо инженера, постоянно располагались два стрелка и отдыхающие члены экипажа, для которых там устанавливались шесть коек. На самолетах-разведчиках состав и численность экипажа были другими.

Из приведенного выше краткого анализа основных технических решений, примененных при проектирование самолета В-36, становится ясно, что во многом требования к получению максимальной дальности полета удовлетворялись за счет снижения других летных характеристик и в первую очередь скорости, скороподъемности, а также длины разбега, которая, как отмечалось выше, уменьшалась кроме того за счет отсутствия обдувки крыла винтами. Впоследствии в исходную конструкцию самолета был внесен ряд изменений, улучшавших соответствующие летные характеристики самолета, но все это выполнялось за счет уменьшения дальности полета.

Ниже приводится краткая информация о созданных и разрабатывавшихся вариантах самолета В-36.

Экспериментальный ХВ-36

Экспериментальный ХВ-36 подвергся интенсивным летным испытаниям, проходившим с конца 1946 по начало 1947 года. Всего был выполнен 31 полет общей продолжительностью 89 часов. Испытания выявили большое количество конструктивных недостатков, вследствие чего в конструкцию самолета необходимо было внести крупные изменения. Была улучшена система охлаждения двигателей, которые в полетах перегревались на высотах более 11000 м. Испытания показали необходимость радикального изменения компоновки передней кабины экипажа, замены обшивки на части конструкции фюзеляжа. На ХВ-36 каждая из основных стоек шасси оборудовалась гигантским колесом диаметром 2795 мм. При таком шасси создавались большие нагрузки на ВПП, поэтому при проведение летных испытаний на заводском аэродроме пришлось построить специальную дорожку с бетонным покрытием толщиной 425 мм по краям, которая увеличивалась к середине до 685 мм, это резко сокращало количество аэродромов, с которых в будущем могли использоваться В-36. Решено было в серии перейти на четырехколесные тележки со значительно меньшими размерами колес и тем самым уменьшить удельное давление на ВПП, расширив число аэродромов, способных принимать эти "супербомбардировщики".

Выкатка из цеха предсерийного YB-36

В ходе испытаний были проблемы с взаимными вибрациями винтомоторной установки и крыла, из-за этого в полетах были отказы в системах силовых установок с разрушениями винтов и остановками двигателей в полете. Во время пятнадцатого полета 15 марта 1947 г. на самолете перед посадкой не выпустилась правая стойка шасси. Из состава экипажа 12 человек выбросились с парашютами, а командир корабля и второй пилот продолжали полет в течение шести часов до выработки топлива, затем была произведена аккуратная посадка, машина была спасена. После окончания программы испытаний ХВ-36 был доработан с целью приближения его к стандарту серийных В-36. На нем были установлены четырехколесные тележки шасси, новые двигатели (первоначально на самолете стояли двигатели R- 4360-05, замененные затем на R-4360-25), усилена и доработана конструкция планера, дополнено оборудование и т.д. В доработанном виде ХВ-36 начал снова летать в июне 1948 года под бортовым номером ВМ-570. В 1950 году на нем проводили испытания гусеничного шасси, подобное шасси специально разрабатывалось для В-36 и проходило испытания весной 1950 г., однако, в в широкую эксплуатацию ни на В-36, ни на другие тяжелые самолеты оно не попало. В дальнейшем эта машина до второй половины 50-х годов использовалась для тренировочных полетов, а затем как транспортная.

Опытный YB-36

Часть доработок по результатам испытаний ХВ-36 Конвэр успела выполнить на втором экземпляре самолета YB-36 (42-13571), основные сборочные работы по которому были закончены в апреле 1947 г., после чего он был перевезен в экспериментальный ангар, где его до зимы дорабатывали в связи с внесениями изменений в конструкцию самолета. Как и ХВ-36 на YB-36 отсутствовало оборонительное вооружение и в шасси использовались одноколесные основные стойки. От первой машины YB-36 отличался внешней формой фонаря передней кабины экипажа, выступавшей за обводы фюзеляжа, в конструкцию крыла и фюзеляжа были введены разъемы, были установлены двигатели с доработанными турбокомпрессорами, была смонтирована РЛС. 4 декабря 1947 г. экипаж Б. Эриксона совершил первый полет на YB-36. Самолет летал под бортовым номером ВМ-571. После выполнения программы испытаний YB-36 был переоборудован под стандарт RB-36E и использовался в ВВС.

Предсерийные YB-36A и серийные В-36А

Первым самолетом головной серии "А" стал B-36A-1-CF (4492004, бортовой ВМ-004), предназначавшийся для статических испытаний в Райт Филде. Этой машине в принципе летать не полагалось, однако размеры агрегатов самолета не позволили отправить, их в Райт Филд каким-либо видом транспорта, поэтому было решено делать летный экземпляр. 28 августа самолет совершает первый полет, а 30 августа перелетает в Райт Филд, где на нем проводят больший цикл по программе статических и динамических испытаний (45 испытаний). Первый В-36А имел доработанную кабину экипажа и четырехколесные шасси с колесами диаметром 1440 мм. За первой машиной В-36А была выпущена серия машин этой модификации.

Серийное производство В-36 разворачивалось крайне медленно. Начало подготовки производства самолета относится к концу 1943 г., но поскольку к этому времени экспериментальный самолет еще не был построен, то реально подготовка производства развернулась значительно позже. Серийно В-36 начал изготовляться в более или менее ощутимых количествах (2-4 машины в месяц) лишь с 1948 г.К маю 1948 г было построено всего 10 В-36 А. К августу 1948 г. было построено 27 самолетов, в том числе 22 машины серии А. ВВС было принято к тому времени лишь 13 самолетов этой серии. В сентябре 1948 г руководство фирмы Конвэр приняло меры к расширению производства В-36 на заводе Форт Уорт - число работающих было увеличено с 7000 до 13400 человек, был установлен 10-часовой рабочий день. В результате принятых мер в октябре было закончено постройкой 35 самолетов, в том числе 12 самолетов серии В, 22 машины серии А и один опытный самолет. На 1 апреля 1949 г завод выпустил 54 В-36, число работающих возросло до 18000 человек.

Первый серийный В-36А, полетевший раньше второго опытного самолета

Государственный авиационный завод в Форт Уорт (штат Техас) был арендован фирмой Конвэр и на нем до выпуска В-36 строились в серии дальние бомбардировщики В-32 "Доминэйтор". Переход на новую значительно более сложную машину потребовал капитальной перестройки организации и оснащения производства. Объем затрат, связанных с осуществлением программы производства В-36 на август 1949 г. составил около 1 миллиарда USD. В эту цифру входили затраты на первые 95 самолетов В-36В и 75 вновь заказанных В-36 серий D и Е. Стоимость проекта и экспериментального самолета составили 26000000 USD. Стоимость подготовки серийного производства 16000000 USD. Стоимость работ, выполнявшихся фирмой Конвэр, составляло лишь около 4000000000 USD или 41,8% стоимости программы, причем за сырье и материалы платил Конвэр; остальная часть стоимости самолетов В-36 оплачивалась ВВС США непосредственно фирмам-смежникам. В общей стоимости самолета стоимость планера составляла 42%, двигателей 23%, винтов 6%, вооружения, оборудования и приборов 29%. По первоначальному заказу каждый В-36В стоил 4692000 USD, но установка четырех ТРД, бомбардировочного комплекса К-1 и другие изменения увеличили эту стоимость до 6248686 USD. Машины серии D стоили уже 4732939 USD. Окончательная стоимость B-36J, модификацией которой закончилось серийное производство В-36, в 1954 г. составила 3776000 USD. Снижение стоимости было связано с доведением количества выпущенных В-36 почти до 383 машин, модернизацией конструкции самолета, его систем и оборудования, а также технологических процессов в сторону удешевления производства. Трудоемкость изготовления экспериментального самолета составила 1,6 млн. чел×ч, трудоемкость первых серийных машин 500000 чел×ч, затем она была снижена до 100000 чел×ч.

В дополнение к деталям, узлам и агрегатам, поставлявшихся фирмами-смежниками и ВВС США, на самом заводе в Форт Уорт изготовлялось 68000 деталей В-36. Серийное производство было оснащено 2000 станками и 87000 единицами специального инструмента. На линию окончательной сборки В-36 подавалось 8500 подсборок и собранных узлов самолета. Для производства некоторых деталей В-36 потребовались станки таких больших размеров, какие ранее в американском авиастроение ранее не применяли.

Первые 12 предсерийных машин YB-36А серий 1, 5 и 10 предназначались главным образом для тренировок летных экипажей и наземного технического состава и не несли оборонительного вооружения. Последние самолеты серии 10 и восемь серии 15 были выпущены в варианте В-36А и отличались от первых машин YB-36A составом оборудования, вскоре все первые 12 машин "А" были доработаны под стандарт В-36А. Всего было выпущено 22 самолета модификации В-36А, 21 из которых были переделена в разведчики RB-36E. Все самолеты В-36А, как и первые ХВ-36 и YB-36, оснащались двигателями R-4360-25 с взлетной мощностью 3000 л.с., на машинах этой серии начали устанавливать прицельно-навигационную РЛС типа AN/APQ-23.