Как отмечалось в предыдущем номере журнала, первой практической реализацией проектов туполевцев по созданию нового поколения дальних и сверхдальних бомбардировщиков должен был стать самолет "80" или Ту-80, рассматривавшийся как глубокая модернизация серийного Ту-4. Модернизация предусматривала увеличение взлетной массы исходного самолета Ту-4 за счет увеличения запаса топлива, улучшение его общей аэродинамики, а также аэродинамики различных элементов самолета, что в совокупности должно было увеличить практическую дальность полета самолета как минимум на 20%. Двигатели типа АШ-73ТК должны были быть заменены на АШ-2ТК или ВД-3ТК, с соответствующей перекомпоновкой мотогондол. В ходе модификации должны были быть устранены некоторые недостатки присущие базовому В-29, так как при создании его отечественной копии-аналога Ту-4 копировалось практически все один в один, за исключением двигателей и стрелково-пушечного вооружения. В частности, опыт эксплуатации Ту-4 показал необходимость изменения компоновки передней кабины - переход к ступенчатой кабине, с улучшенным обзором. Требовалось улучшение аэродинамики обтекателей антенн РЛС и стрелковых установок. Все это должно было увеличить аэродинамическое качество самолета и внести свою лепту в увеличение дальности полета.

Самолет "80" проектировался в соответствии с планами ВВС 1948 г., которые получили свое развитие в ТТТ на дальний 4-х моторный бомбардировщик с двигателями АШ-2ТК, утвержденными Главкомом ВВС 3.07.48 г. Эти требования предусматривали создание 4-х моторного бомбардировщика с двигателями АШ-2ТК с герметическими кабинами экипажа. ВВС по согласованию с ОКБ А.Н. Туполева оговаривали для самолета следующие основные данные:

|

максимальная скорость у земли, км/ ч |

470 |

|

|

максимальная скорость на высоте 10000 м, км/ч |

620 |

|

|

практический потолок, м |

11000 |

|

|

практическая дальность с 3000 кг бомб, км |

7000-8000 |

|

|

бомбовая нагрузка: нормальная, кг |

3000 |

|

| максимальная, кг | 12000 | |

|

оборонительное стрелково-пушечное вооружение: |

|

|

|

вверх кругом |

2x2x23 мм |

|

| вниз кругом | 2x2x23 мм | |

| назад | 2x23 мм | |

|

экипаж, чел |

11 |

Работы по самолету "80" были развернуты на основании Постановления Совета Министров СССР №2052-804 от 12.06.48 г. и Приказа МАП №424 от 18.06.48 г. Согласно им ОКБ должно было спроектировать самолет "80" с двигателями типа АШ-2ТК в 1-м экземпляре и предъявить его на Государственные испытания в июле 1949 г.

Эскизное проектирование, которое началось в феврале 1948 г., проводилось силами Отдела Технических проектов под руководством С.М. Егера. К концу ноября 1948 г. эскизный проект был готов и 27.11.48 г. был предъявлен в ГК НИИ ВВС.

Первоначально, как и предполагалось, машина проектировалась под двигатели АШ-2ТК, при этом, в связи с изменением массо-габаритных характеристик нового двигателя по сравнению с АШ-73ТК на Ту-4, он был придвинут к переднему лонжерону крыла, в остальном, основная схема и элементы конструкции Ту-4 оставались без изменения. По этому первоначальному проекту сохранились лишь боковая компоновка и общая весовая сводка, которая дает некоторое представление о самолете "80" с АШ-2ТК:

|

вес пустого самолета |

40588 кг |

|

экипаж |

990 кг |

|

бомбы |

1500 кг |

|

боезапас |

962 кг |

|

горючее |

21930 кг |

|

перегрузочный взлетный вес |

67450 кг |

|

посадочный вес |

44258 кг |

В дальнейшем, из-за задержек с новым двигателем, проектирование самолета "80" шло на базе форсированных двигателей АШ-73ТКФ (АШ-73ТКФН), что естественно облегчало процесс создания модернизированного самолета.

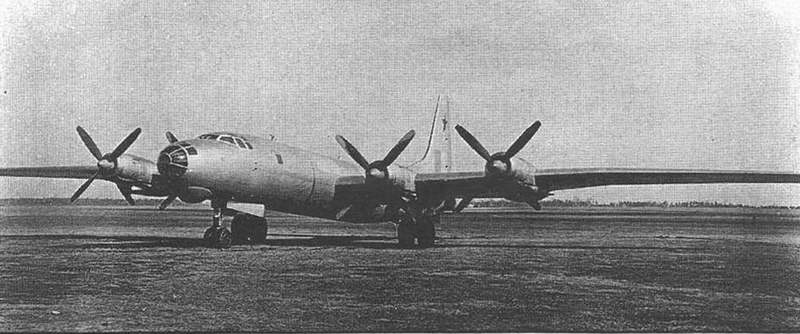

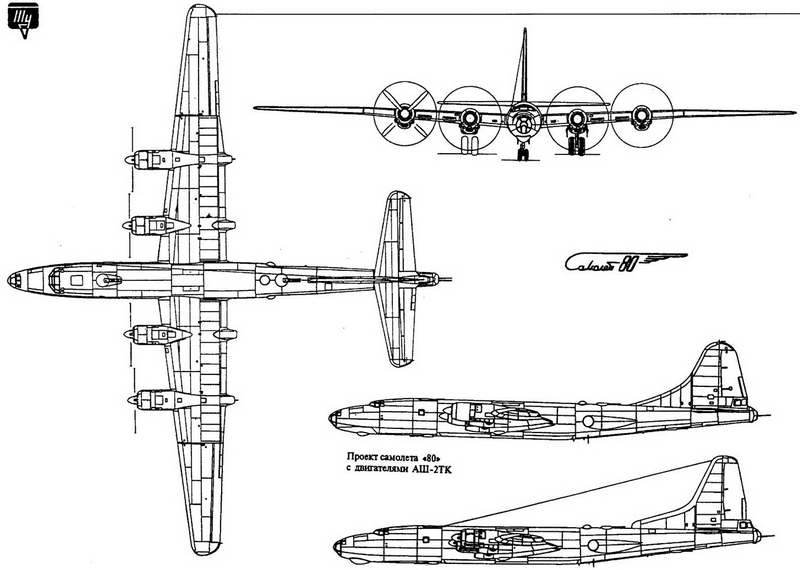

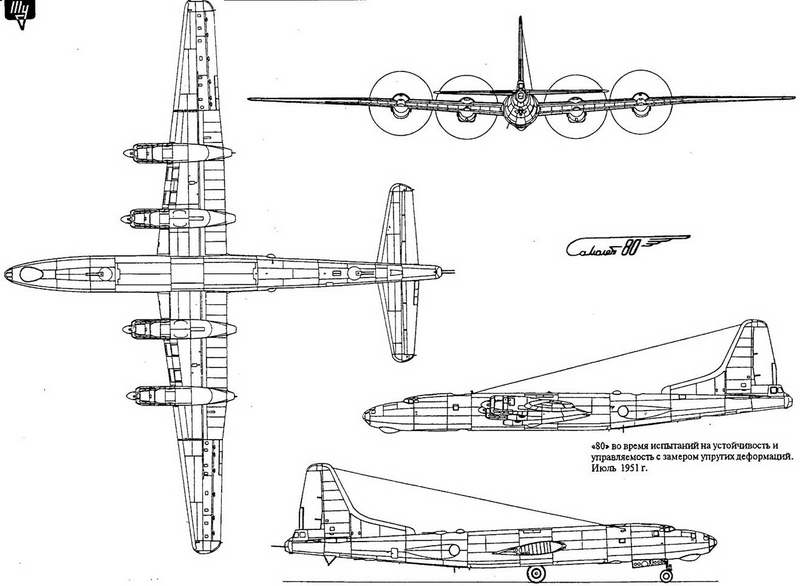

Согласно представленного проекта самолет "80" по аэродинамической компоновке представлял собой дальнейшее развитие самолета Ту-4 и превосходил его своими размерами. Общими для для обеих машин являлись размеры горизонтального оперения и миделя фюзеляжа. Мотогондолы двигателей были спроектированы заново. Профиль крыла самолета "80" был получен из профиля Ту-4 путем удлинения его носовой части. Вертикальное оперение из-за увеличения длины фюзеляжа самолета было новое увеличенной площади и измененной формы.

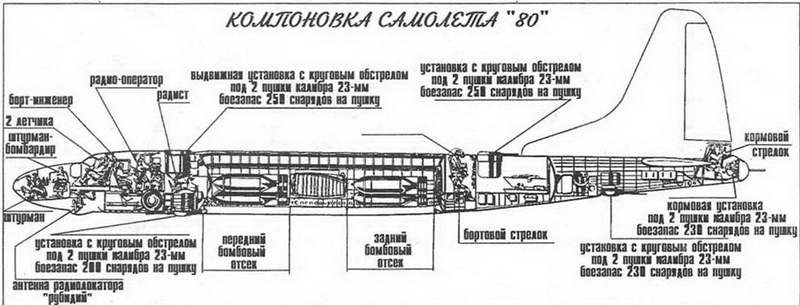

По своей схеме самолет "80" - это четырехмоторный среднеплан с двигательными гондолами, установленными на передней кромке крыла, однокилевым вертикальным оперением с большим килевым гребнем криволинейного контура, и трапециевидным горизонтальным оперением.

А.Н. Туполев. Фотография второй половины 40-х годов - периода создания самолета "80"

Крыло большого удлинения, трапециевидное, с овальными законцовками. Задняя кромка кромка крыла почти по всему размаху перпендикулярна оси самолета. Крыло имеет характерное увеличение хорд на участке между внешними мотогондолами. Поперечное "V" крыла образовано двойным перегибом плоскости хорд - перегибом вокруг корневой хорды вверх на угол 4,5 град, и последующим отгибом консолей из этого положения вниз на угол -2,75 град. Фюзеляж круглого поперечного сечения с большой цилиндрической вставкой в средней части. На фюзеляже расположен ряд надстроек, являющихся блистерами и экранами стрелковых установок. Хвостовая часть фюзеляжа заканчивается стрелковой установкой с кабиной для стрелка. Сопряжение крыла с фюзеляжем выполнено без зализов. Горизонтальное оперение с несимметричным профилем (более выпуклая поверхность обращена вниз). Руль высоты состоит из двух половин. Осевая компенсация руля высоты на 2/3 своего размаха от борта фюзеляжа имеет закругленный носок (эллиптического сечения); остальной участок осевой компенсации имеет форму клина. Вертикальное оперение с симметричным профилем. Контуры поперечных сечений вертикального оперения и килевого гребня образуют один общий профиль. Элероны типа ЦАГИ с постоянной по размаху хордой. Взлетно-посадочной механизацией крыла служат закрылки типа Фаулера. Шасси самолета трехопорное, с носовым колесом, главные опоры убираются во внутренние моторные гондолы, носовое колесо - в фюзеляж.

По сравнению с серийным Ту-4 на самолете "80" были проведены следующие конструктивные изменения, при которых устранялись недостатки в компоновке последнего, повышалось аэродинамическое качество самолета и усиливались его наступательный и оборонительный потенциал.

Была сделана новая герметическая кабина с фонарем летчиков по типу пассажирской модификации Ту-4 самолета "70" (Ту-70). Передняя кабина была удлинена на 3 м, форма носка фюзеляжа сделана более острой и меньшей по диаметру. Бомбовые отсеки и их створки удлинены: передний на 0,33 м, задний на 0,4 м. В целом длина фюзеляжа была увеличена, по сравнению с Ту-4, почти на 4 м. Для самолета "80" были введены новые уменьшенные зализы центроплана с фюзеляжем и стабилизатором. В новой компоновке самолета обеспечивалось размещение всей ведущей части экипажа в передней кабине, для чего радиооператор РЛС был перемещен из средней кабины в переднюю, чему способствовало перемещение самой РЛС в переднюю часть фюзеляжа. В этом же отсеке кабины за сиденьями летчиков находились бортинженер и радист. Два штурмана (бомбардир и навигатор), размещались в самом носу самолета, что позволяло обоим иметь визуальный обзор. Однако наиболее важной новацией в компоновке передней кабины было внедрение ступенчатого фонаря для командира корабля и второго пилота, что полностью решало проблему обзора, весьма остро стоявшую на Ту-4. В средней кабине находились верхний и два бортовых стрелка, в кормовой, как и на Ту-4 - кормовой стрелок. Все кабины на самолете, как и на Ту-4, герметические.

Пушки в системе оборонительного бортового вооружения были заменены с Б-20 на НС-23 (НР-23) и число их было уменьшено с 11 до 10, по сравнению с первыми Ту-4. В дальнейшем система с новыми пушками НС-23 была внедрена и на Ту-4. В каждой из пяти установок имелось две пушки с боезапасом: для ВПУ, ВЗУ и НЗУ - 250-275 снарядов на ствол, для НПУ - 200-250, для КДУ - 500. Это способствовало значительному повышению обороноспособности самолета по сравнению с первыми сериями Ту-4. В связи с изменением расположения экипажа, была изменена схема бронирования, общая масса бронирования составляла 863 кг. Максимальная бомбовая нагрузка была доведена до 12000 кг, при нормальной - 3000 кг. Предусматривалась подвеска в средней части фюзеляжа под центропланом фугасной авиабомбы типа ФАБ-9000. В комплект бомб, располагавшихся в грузоотсеках, предполагалось также ввести бомбу типа БРАБ-6000, а при действии на морских театрах военных действий мины, торпеды, в том числе, и новые реактивные торпеды типа А-1.

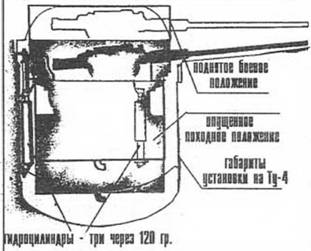

Были проведены большие работы по значительному улучшению аэродинамики стрелковых установок, для чего: передняя верхняя башня была сделана полностью убирающейся в крейсерском полете, остальные верхняя и нижняя установки были утоплены в фюзеляж за счет незначительного ограничения углов обстрела, боковые "блистерные" прицельные посты были сделаны эллипсоидами (вместо полушарий на самолете Ту-4) и тоже были утоплены за счет снятия "лысок" на боках средней герметической кабины.

По новому была решена проблема размещения радиолокационного бомбардировочного панорамного прицела "Кобальт" (после доработок и введения приставки "Цезий", получившего обозначение "Рубидий"), на самолете "80" его антенна теперь размещалась не снизу в плохообтекаемом радиопрозрачном кожухе, а в носовой подфюзеляжной части, где, благодаря сужающимся вперед обводам фюзеляжа антенна могла быть значительно утоплена и закрыта обтекаемым кожухом. Проведенные предварительные исследования показали, что получающийся при этом не круговой, а "лепестковый" обзор, оказался вполне допустимым с точки зрения боевой эксплуатации системы на самолете. С самолета "80" подобная установка антенны панорамной РЛС стала типовой для туполевских дозвуковых машин.

По компоновке и конструкции крыла были сделаны следующие доработки: угол поперечного "V" крыла от разъема к концу крыла был изменен с 4,5° до 1,7°, носок всего крыла (по длине хорды) удлинен, для сохранения профиля крыла при удлиненном носке произведено увеличение толщины крыла в кессонной части за счет надстройки на верхнюю панель, увеличена площадь закрылка за счет увеличения его длины, сделан новый обтекатель крыла, на задних кромках элеронов установлены ножи для изменения аэродинамической компенсации. При этом площадь крыла была увеличена первоначально до 167 м3, а затем до 173 м3.

Вместо надувных резиновых противообледенителей типа "Гудрич" были введены более эффективные и удобные в эксплуатации тепловые противообледенители передних кромок плоскостей самолета. Забортный воздух для обогрева кромок нагревался в специальных нагревательных керосиновых печах. Такие противообледенители стали в дальнейшем типовыми и в них в дальнейшем лишь менялся источник получения горячего воздуха.

|

|

|

Начальник бригады проектов Б.М. Кондорский |

Начальник Отдела Технических проектов С.М. Егер |

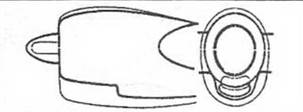

Для самолета "80" были спроектированы новые мотогондолы со значительно уменьшенными миделями. Например, общая площадь миделя мотогондол на самолете "80", по сравнению Ту-4, был уменьшена на 1,9 м2. Эти мероприятия позволили уменьшить на 130 л.с. величину потребной мощности на провоз одной мотогондолы самолета. Были введена система прямого входа и выхлопа воздуха и выхлопных газов в двигателе (система "Бай-Пасс"). Мощность силовой установки и ее экономичность были увеличены за счет использования реактивного выхлопа и последующего введения системы непосредственного впрыска топлива на двигателях (модификация АШ-73ТКФН). Более эффективными были флюгерные винты типа АВ-16У. Суммарный запас топлива, по сравнению с Tv-4, был увеличен на 15%.

Оборудование самолета было в основном идентично самолету Ту-4. К новым элементам, появившимся или предполагавшимся к установке на самолете, следует отнести: приставку к РЛС "Цезий" (в комплекте бомбардировочного прицела "Рубидий"), автоматический радиокомпас АРК-5, аппаратуру ближней и дальней радионавигации "Материк" и "Меридиан", радиостанции РСБ-5, аппаратуры опознавания "Магний" ("Магний-М") и "Барий" ("Барий-М"). Предусматривалась установка на самолете радиолокационных прицелов для стрелково-пушечных бортовых установок типа "Кадмий-1" и "Кадмий-2". В комплект фотооборудования предполагалось ввести новый аэрофотоаппарат для ночных съемок НАФА-3с.

Мероприятия по улучшению аэродинамики позволили довести значение Кмакс. в крейсерском полете до 18,0 , вместо 17 для Ту-4. Улучшения по аэродинамике, а также совершенствование исходной силовой установки, при одновременном повышении запаса топлива, позволяли значительно улучшить характеристики самолета. Согласно материалам эскизного проекта самолет "80" должен был иметь следующие основные летные данные:

|

"80" |

Ту-4 |

|

|

Максимальная скорость км/ч / на высоте. м/ при полетной массе, кг |

598/10300/51380 |

570/9400/47800 |

|

Дальность полета с 3000 кг бомб, на высоте 3000 м, км/ при запасе топлива, кг/ и взлетной массе, кг |

7014/22700/67000 |

6315/19500/61500 |

|

Длина разбега, м/ при взлетной массе, кг |

1060/51500 |

930/47800 |

Для самолета "80", в случае доведения удельного расхода топлива двигателей до 0,195 кг/л.с.ч, дальность полета, при прочих равных условиях доводилась до величины 8214 км (АШ-73ТК на Ту-4 имели Се=0,220 кг/л.с.ч, усовершенствования на двигателях АШ-73ТКФ, ТКФН снижали удельные расходы до требуемого значения). Таким образом самолет "80" мог в перспективе обеспечить увеличение дальности полета, по сравнению с Ту-4, на 30-35%.

Практически с началом проектирования в ОКБ в макетном цехе начали изготавливать деревянный макет самолета "80". К моменту передачи эскизного проекта военным, макет был готов, и был предъявлен для предварительных осмотров. С их стороны были некоторые замечания и рекомендации по компоновке кабин, системы вооружения и т.д., которые устранялись и учитывались ОКБ.

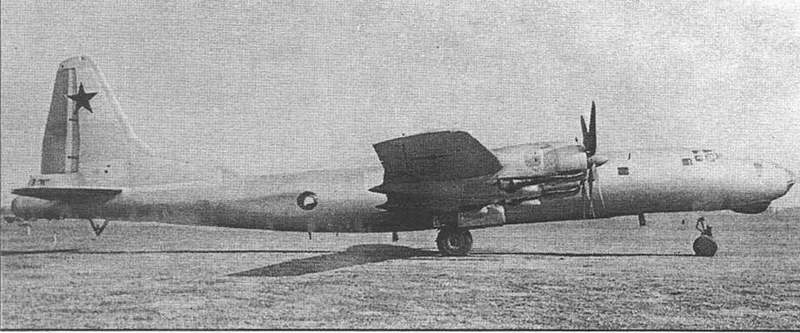

Самолет "80"

Официальные заседания макетной комиссии проходили с 9 по 26 февраля 1949 г, 9.03.49 г. Главком ВВС утверждает протокол макетной комиссии.

Изготовление самолета "80" началось 15 ноября 1948 г. на опытном заводе №156. В течение полугода самолет находился в производстве на заводе, в ходе постройки конструкторская документация на самолет постоянно корректировалась, с учетом работы макетной комиссии. При строительстве самолета максимально использовались элементы конструкции и агрегаты систем и оборудования серийного Ту-4, устойчивое производство которого к этому времени было развернуто на двух заводах № 22 в Казане и № 18 в Куйбышеве. В июле 1949 г. самолет был закончен постройкой и 1 августа того же года был по частям перевезен на аэродром Авиации ВМФ в Измайлово, где в то время находилась одна из трех испытательных и доводочных групп ОКБ (Центральный аэродром, аэродром в Измайлово и аэродром ЛИИ в Жуковском). Там была произведена стыковка самолета, и продолжены необходимые производственные работы по установке агрегатов и систем.

Как подчеркивалось выше, с самого начала проектирования самолета "80", эта машина и в ОКБ, и в МАП, и в ВВС рассматривалась как переходная, на пути создания самолета с межконтинентальной дальностью. Так как уже в 1949 г. в ОКБ шло активное проектирование самолета "85", который должен был обеспечить необходимую дальность полета, при значительном улучшении всех остальных летных и тактических характеристик, то было признано целесообразным не распылять силы и прекратить работы по доводке и испытаниям законченного постройкой самолета "80".

16 сентября 1949 г. выходит Постановление Совета Министров СССР № 3929-1608 по началу работ над самолетом "85". Один из пунктов этого документа был посвящен дальнейшей судьбе самолета "80": все работы по самолету сворачивались, а сама машина передавалась для экспериментальных работ по тематике создания тяжелых бомбардировщиков в ЛИИ.

К концу ноября 1949 г. самолет был готов к первому полету и перелету на аэродром в ЛИИ в г. Жуковский. 1 декабря экипаж во главе с летчиком-испытателем Ф.Ф. Опадчим поднимает самолет "80" в первый полет. Полет длился 23 мин и состоял в перелете из Измайлова в Жуковский, где испытания через некоторое время продолжили летчики-испытатели ЛИИ. В течение почти 4-х месяцев самолет по разным причинам стоял в ЛИИ без движения, и только 21 марта 1950 г. руководство ЛИИ подписывает Акт о приемке самолета. Машина начинает выполнять полеты по различным летным программам, направленным на исследования различных проблем, связанных с созданием в СССР тяжелых многомоторных самолетов и, в частности, связанных с созданием самолета "85". Одновременно эти экспериментальные полеты стали для опытного самолета и заводскими испытаниями, позволившими дать летную и эксплуатационную оценку самолету. В летных испытаниях в ЛИИ участвовали: ведущий летчик-испытатель А.А. Ефимов, летчик-испытатель В.С. Хапов, ведущий инженер К.И. Вайман и др. Всего в ходе отработок различных программ было выполнено 30 полетов, общей продолжительностью 29 час 5 мин. Все полеты производились с двигателями АШ-73ТКФН, показавшими в ходе эксплуатации достаточно высокую надежность, отработав без отказов и съемов с самолета 128% ресурса.

В ходе испытательных полетов на самолете "80" были выполнены, в частности, следующие программы:

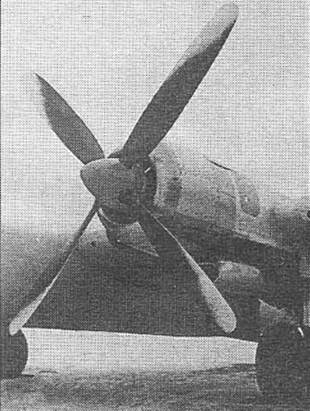

В марте 1951 г. были закончены испытания флюгерно-реверсивных винтов АВ-16У конструкции ОКБ-120 (Главный конструктор К.И. Жданов). Для проведения испытаний новые опытные флюгерно-реверсивные винты АВ-16У были установлены на внутренние двигатели № 2 и № 3, а на внешние № 1 и № 4 штатные флюгерные винты того же типа. Целью испытаний являлось: испытание и доводка механизмов винтов и доводка системы управления, отработка техники посадки тяжелого самолета с реверсивными винтами и оценка эффективности режима реверса винтов для сокращения длины послепосадочного пробега. Испытания показали, что систему реверсирования следует включать в момент касания или за одну секунду до него с одновременной энергичной дачей газа двигателям.

Флюгерно-реверсивные винты АВ-16У на самолете "80"

Сравнительные габариты мотогондол Ту-4 (изображена тонкой обводкой) и самолета "80" (изображена более толстой обводкой)

Схема убирающейся пушечной установки самолета "80" и габариты пушечной установки Ту-4

Применение только двух реверсивных винтов из четырех позволило значительно сократить длину послепосадочного пробега. Так, в зимних условиях, когда посадочная полоса была покрыта тонким слоем плотно укатанного снега, а местами ледяной коркой, длина пробега при выключенных тормозах основных колес с применением реверса двух винтов на 17% меньше, чем длина пробега при энергичном пользовании тормозами. Одновременное применение тормозов и двух реверсивных винтов сокращало длину послепосадочного пробега в тех же условиях на 43%. Длина пробега в последнем случае при посадочной массе 48500 кг составила 505 м, вместо 875. Отмечалось, что применение реверсивных винтов на тяжелом самолете значительно улучшает его маневренные качества при рулении, особенно в случае гололедицы. При наличии стопорения переднего колеса возможно также заруливание на стоянку "задним ходом" без применения тягача. Система с флюгерно-реверсивными винтами, после необходимых доработок агрегатов и дополнительных проверок с четырьмя подобными винтами, по заключению ЛИИ, могла быть рекомендована, как эффективное средство сокращения послепосадочного пробега и улучшения маневренности самолета на земле. Полученные экспериментальные материалы были использованы при дальнейших исследованиях, в частности при освоении самолетов с ТВД, для которых режим реверса винтов на режимах малых газов был их специфической особенностью и доставил массу неприятностей и двигателистам и самолетчикам.

В начале 1951 года полным ходом шли испытания первого самолета "85" ("85/1"), плоскости которого были рассчитаны на большие прогибы. В полете при нормальных перегрузках, помимо упругих деформаций возникали достаточно большие остаточные деформации элементов планера, которые даже после штатных полетов с нормальными эксплуатационными перегрузками приводили к большим послеполетным деформациям конструкции, особенно крыла. Для получения экспериментальных материалов по выработке методики летного эксперимента и определению реальных упругих деформаций крыла, горизонтального оперения и фюзеляжа на самолете"85" , были проведены соответствующие испытания на самолете "80". Одновременно были определены для этого самолета характеристики статической продольной и поперечной устойчивости и управляемости. Самолет был оборудован большим количеством контрольно-записывающей аппаратуры, специально приспособленной для проведения подобных исследований. Например, для определения упругих деформаций был применен метод масштабного фотографирования самолета. Для этого на верхней части фюзеляжа в районе центроплана и на вертикальном оперении были установлены кинофотопулеметы типа С-13 (3 - на фюзеляже, 2 - на киле); в различных сечениях крыла, стабилизатора и киля были смонтированы репера (небольшие пластинки, расположенные перпендикулярно поверхностям плоскостей самолета в исследуемых сечениях). Величина деформации определялась путем масштабной обработки снимков одного определенного элемента конструкции в полете и на земле, обработка производилась по определенным сечениям конструкции. В ходе испытательных полетов были определены деформации: концевые сечения крыла прогибались на 0,43 м в горизонтальном полете при приборной скорости 450 км/ч, в горизонтальном полете, при разгоне от скорости 250 км/ ч до 400 км/ч, концевые сечения крыла и стабилизатора закручивались в сторону уменьшения угла атаки на -0,3° и -0,9° соответственно, в прямолинейном горизонтальном полете максимальная величина прогиба концевого сечения фюзеляжа составила 0,04 м на приборной скорости 349 км/ч, концевые сечения стабилизатора прогибались на 0,02 м на приборной скорости 410 км/ч. Испытания по программе были закончены в июле 1951 г. В заключении в отчете по испытаниям, в то время Зам.начальника комплекса № 2 ЛИИ М.А. Тайц, отмечал, что материалы настоящих испытаний необходимо использовать при проектировании и доводке тяжелых самолетов.

В ходе испытаний были выявлены дефекты в системе выпуска шасси, повышенные вибрации створок бомболюков в открытом состоянии и другие недоработки по самолетным и специальным агрегатам и системам. Но наиболее крупный недостаток самолета "80", который выявился на испытаниях, был связан с изменением его центровки, по сравнению с Ту-4. Центровка сместилась вперед, а плечи органов управления остались примерно теми же. В качестве компенсации увеличили площади рулевых поверхностей, но этого, как показали полеты, оказалось недостаточно. Поэтому самолет летал на испытаниях с центровочным грузом в 900 кг, размещенным в хвостовой части фюзеляжа. Кстати этот груз, вернее его отсутствие, чуть не погубило самолет и его экипаж, когда его перегоняли на полигон, где он должен был стать мишенью. Кто-то из похвального чувства экономии, считая, что на полигоне самолет расстреляют и без центровочных свинцовых чушек, снял их с самолета. В результате экипаж, перегонявший самолет на полигон, чуть не погиб вместе с самолетом. Но все обошлось, благодаря мужеству и грамотности экипажа. Самолет "80" совершил посадку и вскоре под огнем авиационных пушек и разрывами снарядов превратился в металлолом.

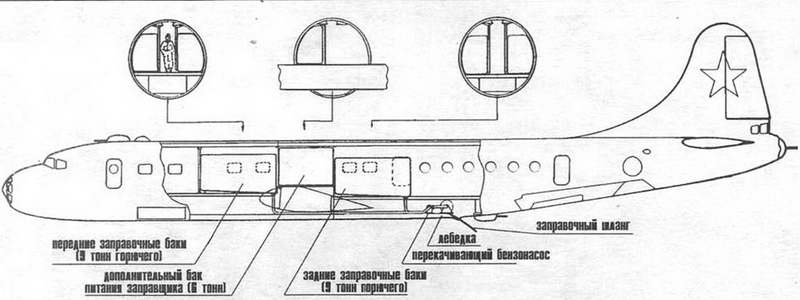

Помимо этих работ, в рамках проектирования самолета "80" в июне 1949 г. была выполнена исследовательская работа, по возможности и перспективам использования дозаправки топливом в полете самолета "80". Работа проводилась в бригаде Б.М. Кондорского и преследовала цель определения возможностей увеличения дальности полета самолета "80" при использовании заправки в воздухе от самолета-заправщика, переоборудованного из военно-транспортного самолета "75", проектировавшегося в ОКБ одновременно с "80-ой" машиной. В частности прорабатывался вопрос возможности увеличения радиуса действия самолета "80" на 3000 км при заправках в воздухе на высотах 5000 и 7500 м на прямом и обратном пути, для случаев: вылет бомбардировщика и заправщика с одного аэродрома; вылет заправщика с аэродрома, расположенного в 1000 км от аэродрома базирования бомбардировщика; вылет заправщика с аэродрома, расположенного в 2000 км; возможность размещения необходимого для заправки топлива в объеме фюзеляжа модифицированного самолета "75".

Реперы, установленные на крыле самолета "80"

Проект топливозаправщика на базе Ту-80

Самолет-заправщик "75" представлял собой переделку военно-транспортного самолета "75", у которого в грузовой кабине в ее центральной части над центропланом устанавливались дополнительные топливный бак для основной системы питания топливом самолета "75" (6000 кг), впереди и позади него заправочные баки (по 9000 кг), лебедка с гибким шлангом системы дозаправки. Основная группа баков, расположенных в крыле была аналогична самолету "80"(на 20500 кг). Запас топлива на дозаправку составлял 18000 кг.

Проведенные расчеты показали, что при использовании дозаправки топливом в полете, самолет "80" с АШ-73ТК увеличивает свой радиус действия на 2000-4000 км, в случае установки на самолет АШ-73ТКФН, радиус действия увеличивается еще на 700-1000 км, и, что объемы фюзеляжа самолета "75" вполне допускают его использование в качестве самолета-заправщика.

Методология проведенных расчетов и анализа по системе дозаправки в полете самолета-бомбардировщика "80" от самолета-заправщика "75"", стали базовыми и были в дальнейшем использованы и развиты при работах ОКБ по системам дозаправки самолетов Ту-4, Ту-85, Ту-16, Ту-95 и т.д.

В ходе проведенных испытаний по самолету "80" были зафиксированы следующие данные:

Основные геометрические данные самолета

|

Длина самолета, м |

34,32 |

|

Размах крыла, м |

43,58 |

|

Высота самолета, м |

8,91 |

|

Ширина колеи шасси, м |

8,676 |

|

Площадь крыла, м2 |

173,1 |

|

Средняя относительная толщина крыла, % |

17,3 |

|

САХ крыла, м |

4,274 |

|

Удлинение крыла |

10,97 |

|

Площадь элеронов, м2 |

12,01 |

|

Размах стабилизатора, м |

13,908 |

|

Площадь стабилизатора, м2 |

30,94 |

|

САХ стабилизатора, м |

2,365 |

|

Площадь киля, м2 |

23,95 |

|

Площадь миделя фюзеляжа, кв. м |

6,58 |

|

Массы: |

|

|

Полетная нормальная, кг |

51500 |

|

Полетная перегрузочная, кг |

67200 |

|

Пустого самолета, кг |

41032 |

|

Полезная нагрузка |

|

|

нормальная, кг |

10468 |

|

перегрузочная, кг |

26168 |

|

Запас топлива |

|

|

нормальный, кг |

8500 |

|

максимальный, кг |

30361 |

|

Бомбовая нагрузка |

|

|

нормальная, кг |

3000 |

|

максимальная, кг |

9000-12000 |

|

Летные характеристики |

|

|

Максимальная скорость у земли, км/ч (по испытаниям) |

428 |

|

(на форсированном режиме АШ-73ТКФН) |

458 |

|

Максимальная скорость на высоте 10000 м, км/ч (по испытаниям) |

545 |

|

Максимальная скорость на высоте 5000 м, км/ч (по испытаниям) |

497 |

|

Максимальная скорость на высоте 10500 м, км/ч (расчетная) |

598 |

|

Время набора высоты 5000 м, мин |

22,5 |

|

высоты 10000 м, мин |

42,5 |

|

Практический потолок, м |

11180 |

|

Дальность полета, км (расчетная) |

7000-8000 |

|

Длина разбега, м |

1200 (960) |

|

Длина пробега, м |

875 |

|

Посадочная скорость, км/ч |

148 |

|

Длина пробега, м (по испытаниям с флюгерно-реверсивными винтами) |

505 (510) |

|

Экипаж, чел |

11 |

|

Вооружение, кол./калибр |

10x23 мм |

|

Общий запас снарядов, шт. |

3150 |

Послевоенные направления работ в СССР по совершенствованию и развитию поршневых самолетов дальней авиации в основных моментах совпадали с концепциями принятыми в США, и в какой-то мере были инициированы ими. Американские проекты стратегических бомбардировщиков с поршневыми двигателями были начаты на 5-7 лет раньше чем их советские аналоги, поэтому их опытные образцы начали летать вскоре после войны, а их серийное производство развернулось во второй половине 40-х годов (самолеты-бомбардировщики В-50 и В-36). Таким образом, американские стратегические бомбардировщики с поршневыми двигателями были доведены и успели поступить на вооружение ВВС, до того момента, когда проекты стратегических машин с турбореактивными двигателями стали реальностью. Американские стратегические поршневые бомбардировщики, в отличие от запоздавших и не поступивших на вооружение их советских аналогов, еще в течение почти десятилетия составляли существенную основу стратегического ядерного сдерживания США.

Ниже приводится таблица соответствия для некоторых аналогичных советских и американских проектов стратегических самолетов послевоенного периода:

|

США |

СССР |

||||

|

Проект |

Год первого полета или работы над проектом |

Стадия проработки |

Проект |

Год первого полети или работы над проектом |

Стадия проработки |

|

В-50 |

1947 |

Серия |

"80" |

1949 |

Опытный |

|

В-54 |

1946 |

Проект |

"85" |

1951 |

Опытный |

|

В-36 |

1947 |

Серия |

"489" |

1 948 |

техническое предложение |

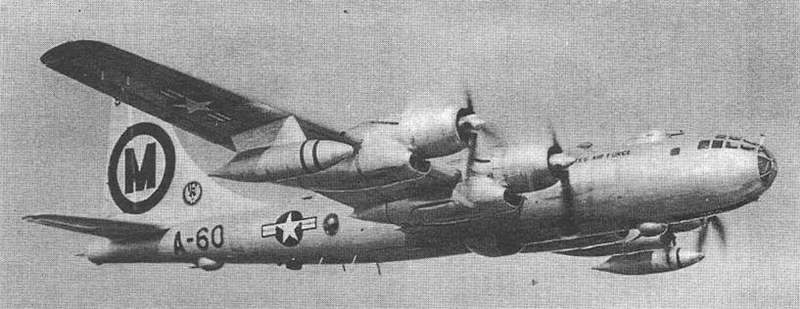

Создание самолета-бомбардировщика В-50 началось еще в военном 1944 году, в русле модернизации серийного самолета В-29. Первоначально речь шла лишь о замене двигателей на более мощные, без существенных изменений в конструкции планера и в составе оборудования и вооружения. Проект получил на фирме Боинг обозначение 345-2. Первым шагом стали испытания новой силовой установки на специальной опытной модификации В-29 - самолете ХВ-44, для чего на нем взамен штатных двигателей были установлены четыре новых 28-цилиндровых четырехрядных звездообразных двигателя воздушного охлаждения фирмы Пратт Уитни R-4360-35 "Уосп Мажор" с взлетной мощностью 3500 л.с. (номинальная - 3000 л.с.) каждый. В 1944 - 1945 гг. опытный самолет проходил испытания. В основном на этом этапе шли проверки новой силовой установке, так как никаких существенных изменений в конструкции базовой машины не было. Параллельно на фирме шло проектирование модификации самолета В-29, специально рассчитанной под эти более мощные двигатели. Новая модификация получает официальное обозначение В-29D, впоследствии замененное на В-50.

Следует отметить, что проектирование самолета В-50 шло одновременно с созданием "супербомбардировщика" В-36 и его появление можно объяснить желанием ВВС США получить в короткий срок на вооружение самолет близкий по конструкции к отработанному и освоенному в частях В-29, при одновременном значительном улучшении основных летных характеристик. В тот период командование ВВС рассматривало В-50 как реального конкурента сверхтяжелого бомбардировщика Конвэр В-36, который имел в своей аэродинамической компоновке и элементах конструкции большое количество новаций, способных сорвать программу создания и доводки этого уникального самолета. С В-50 было все гораздо проще, спокойней и надежней. Кроме того, при рассмотрении комплекса летно-тактических характеристик обоих самолетов аналитики из ВВС, а за ними и командование в лице генерала Туайнинга и других генералов ВВС США, объясняли руководству страны и конгрессу США причину создания В-50, в качестве конкурента В-36, как стремление к увеличению ударной мощи ВВС, но более дешевыми и проверенными с технической точки зрения, но не менее эффективными средствами. В подтверждение подобной точки зрения выдвигались следующие аргументы:

- хотя летно-тактические данные самолетов В-50 и В-36 указывают на значительное превосходство последнего по дальности полета и бомбовой нагрузке, однако максимальная скорость около 700 км/ч и крейсерская около 500 км/ ч, делают В-50 мощным фактором стратегического воздушного нападения;

- при дальности полета свыше 8000 км самолет В-50, имея на борту бомбовую нагрузку 7000 кг, пролетает это расстояние на 4 часа быстрее, чем В-36 при той же бомбовой нагрузке, что дает возможность В-50 выполнить пять заданий, тогда как В-36 за это время способен сделать лишь только четыре (имея на борту треть бомбовой нагрузки от максимальной и при дальности полета, составляющей приблизительно 50% от максимальной);

- преимущество по скорости указывает на потенциальное преимущество более

скоростного В-50 над более тяжелым, но менее скоростным В-36 средством в системе

стратегических авиационных вооружений;

- таким

образом, при действии с европейских и азиатских баз против СССР, самолет В-50

мог иметь значительное преимущество перед В-36.

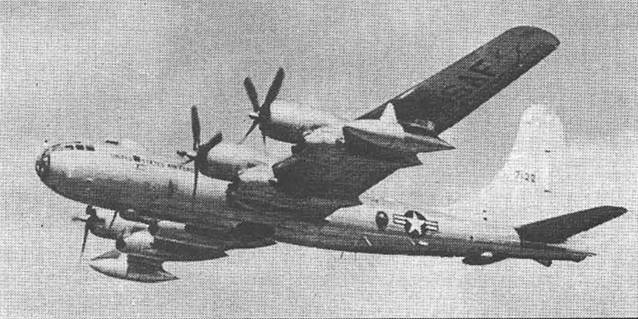

ХВ-44 - переделанный под двигатели Пратт-Уитни В-29А "Суперфортресс"

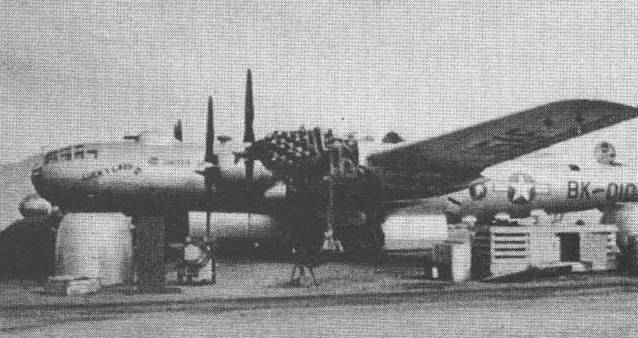

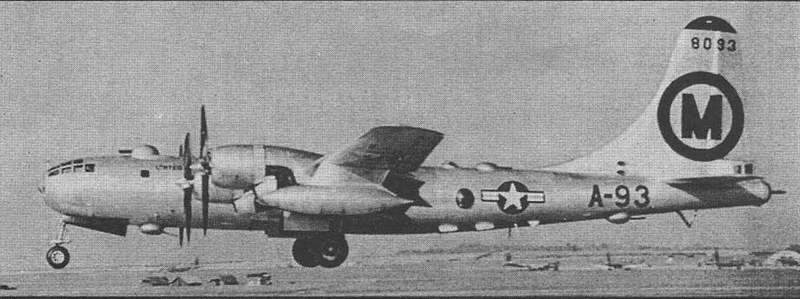

Выкатка первого опытного В-50А. Обратите внимание на отклоненный киль.

Доводы и пожелания военных, высокая репутация фирмы Боинг, заработанная в ходе войны ее бомбардировщиками В-17 и В-29, сделали свое дело, новый самолет был принят к дальнейшей разработке, затем запущен в сравнительно крупную серию и принят на вооружение ВВС США.

В ходе проектирования самолета В-29D (В-50), основываясь на опыте использования самолетов В-29 в воздушных боях Второй Мировой войны, были проведены существенные доработки исходной конструкции самолета.

Прежде всего был пересмотрен подход к высотному полету к цели. По сравнению с В-29 новый бомбардировщик В-50 имел пониженную высотность, так как практика войны показала, что рабочая высота полета 9000-12000 м не использовалась. В свою очередь, длительные полеты на этих высотах увеличивают износ двигателей, ухудшают их характеристики и снижают их ресурс, что отражается на летно-тактических данных самолета. Поэтому на В-50 решено было оставить по одному турбокомпрессору типа СН-7А на двигатель, которые обеспечивали вместе с ПЦН необходимый наддув. Однако, благодаря большей на 59% располагаемой мощности новой силовой установки, потолок В-50 все же достигал 10670 м, что было, по мнению и разработчиков и заказчиков, вполне достаточно для этого самолета. Кроме того, по силовой установке были доработаны задние части внешних мотогондол, что позволило увеличить площадь закрылков, и внедрены новые четырехлопастные реверсивные винты с электрическим управлением разработки фирмы Кертисс-Электрик диаметром 5,08 м. В ходе проектирования, для самолета была проработана установка необходимого оборудования для дозаправки топливом в полете от самолетов-заправщиков типа КВ-29 и КВ-50, создание которого планировалось выполнить на базе серийных В-50.

Поскольку создание В-50 рассматривалось как модернизация В-29, размеры бомбоотсеков оставались прежними, под максимальную бомбовую нагрузку 9072 кг, что лимитировалось размерами исходного самолета, а не новыми возможностями самолета и требованиями к бомбовой нагрузке. Основным фактором возрастания грузоподъемности В-50 стало увеличение запаса топлива, а не боевой нагрузки. Максимальная полетная масса по сравнению с В-29 возросла на более чем 18000 кг - в основном за счет возросшей массы топлива. Это увеличило нагрузку на один кв.м. крыла, что в свою очередь повлияло отрицательно на характеристики скороподъемности, потолка, посадочной скорости и потребовало соответствующих доработок исходной конструкции.

Особое внимание при проектировании самолета было обращено на снижение посадочной скорости самолета В-50. Для снижения посадочной скорости и длины пробега была увеличена площадь закрылков и введен реверс воздушных винтов. На самолете В-50 участок крыла с увеличенной за счет закрылка хордой был распространен до внешних мотогондол. Введение реверса винтов позволило уменьшить на 1/3 длину пробега, по сравнению с расчетным вариантом без их использования.

Увеличение полетной массы потребовало усиления конструкции шасси.

Элементы конструкции крыла были модернизированы, при этом его масса была уменьшена по сравнению с В-29 на 295 кг за счет применения нового, более прочного алюминиевого сплава 75-ST. На основании проведенных экспериментов с новым материалом применительно к конкретной конструкции удалось заменить обшивку толщиной 4,77 мм из сплава 24-ST в межлонжеронной части на обшивку из сплава 75-ST толщиною 3,96 мм, одновременно была уменьшена с 3,3 мм до 2,8 мм толщина стенок стрингеров, также прессованных из 75-ST. Результаты статических испытаний крыла показали, что несмотря на уменьшение массы, прочность его конструкции возросла на 16%.

Для улучшения характеристик путевой устойчивости и управляемости были увеличены площади киля и руля направления, при этом высота киля увеличилась на 1,52 м. Для обеспечения возможности размещения самолетов В-50 в ангарах, построенных в свое время для В-29, киль вместе с рулем направления мог складываться с помощью специальной системы в правую сторону на фиксированный угол. Кроме того, по сравнению с В-29, разработчики отказались от ромбовидного профиля для руля направления. Серьезным нововведением в конструкцию самолета В-50 стало внедрение бустера в систему управления рулем направления. Как известно, проектирование для В-29 аэродинамически уравновешенного руля поворота, не требовавшего бустерного управления, потребовало от фирмы Боинг серьезных усилий. Руль В-29 оказался почти максимальных размеров, управление которым, по мнению фирмы Боинг, возможно без применения бустера. С увеличением размеров руля, применение бустера стало острой необходимостью. Правда, еще достаточно долго фирма Боинг, принимая во внимание снижение надежности системы управления при установке бустеров первого поколения, пыталась решить проблему, совершенствуя аэродинамическую и внутреннюю компенсацию руля.

В отличие от В-29, самолет В-50 получил крыльевые термические противообледенители. Нагретый воздух подавался в каждую плоскость от группы из трех бензиновых обогревателей, установленных во внешних мотогондолах. Два аналогичных обогревателя располагались в форкиле и обслуживали тепловые противообледенители киля, стабилизатора и , впервые примененные на В-50, противообледенители рулей. Еще два обогревателя использовались для противообледенителей остекления летчиков, блистеров прицельных станций и окна кабины заднего стрелка. Воздушные винты имели электрические противообледенители.

Как отмечалось выше, емкость бомбоотсеков позволяла разместить на внутренних держателях бомбы массой до 9072 кг. Согласно расчетов, увеличенная мощность двигателей и увеличившаяся прочность крыла позволяли поднять в два раза бомбовую нагрузку за счет внешней подвески. Дополнительные бомбы предполагалось подвешивать на внешних бомбовых держателях, установленных на крыле между фюзеляжем и внутренними мотогондолами. В ходе проектирования максимальная внешняя подвеска была ограничена 3630 кг. Увеличение суммарной бомбовой нагрузки позволяло использовать В-50 для выполнения тактических и оперативных ударов, при уменьшении дальности полета. В-50 проектировался как носитель обычных и ядерных бомб, поэтому в конструкции бомбоотсеков предусматривалась их необходимая термостабилизация в полете и на стоянке при наличие ядерных боеприпасов.

В-50А "Лаки леди-II" со снятым капотом двигателя - хорошо виден "кукурузный початок" блоков цилиндров

В-50В, отличавшийся обтекателем передней стрелковой установки

Оборонительное вооружение В-50 комплектовалось на основе пулеметов калибра 12,7 мм. По системе организации огня и управления система оборонительного вооружения соответствовала В-29. Верхняя передняя турель имела 4 пулемета, задняя - 2, нижняя передняя - 2, задняя - 2, хвостовая установка включала 2 пулемета и одну пушку калибром 20 мм. Прорабатывался, но не был внедрен вариант с двухпушечными турелями и хвостовой установкой под две пушки.

В ходе проектирования нормальная дальность полета самолета В-50 без груза бомб была определена как 11000 км. При нормальной расчетной полетной массе 54430 кг максимальная скорость на высоте определялась величиной 640 км/ч, а с пониженной полетной массой - 725 км/ч. Одновременно с бомбардировочным вариантом на фирме Боинг рассматривался фоторазведывательный вариант В-50 с увеличенным запасом топлива, в этом варианте предполагалось получить дальность полета порядка 16000 км и продолжительность полета до 35 часов.

Первоначально ВВС США заказали фирме Боинг 200 самолетов B-29D, однако вскоре этот контракт по экономическим соображениям был пересмотрен в сторону уменьшения до 60 машин, получившим с 1946 года новое обозначение В-50. Окончательно ВВС заказывают 79 бомбардировщиков В-50 первой модификации В-50А. Производственный заказ был распределен следующим образом: на 1946 финансовый год - производство 59 машин, на 1947 г. - 20. Причем последняя машина заказа 1946 г. должна была быть выпущена в сверхдальнем варианте YB-50C (В-54).

Первый самолет В-50А (46-002) изготовлялся на двух заводах фирмы Боинг: отъемные части крыла, хвостовое оперение - в Уичите, а остальные агрегаты и окончательная сборка производилась на заводе в Сиэтле. Первый В-50А был закончен постройкой 12 июня

1947 г. Первый полет самолет совершил 25.06.47 г. с заводского аэродрома в Сиэтле. Полет продолжался 1 час 38 мин, экипаж в первом полете состоял из 7 человек (полный экипаж самолета состоял из 11 человек). Выпуск первой машины стал фактически началом серийного производства самолетов первой модификации В-50А, средний темп выпуска новой машины составил до трех самолетов в месяц. До октября 1947 г. шли испытания и доводки первых машин, а затем новый самолет начал поступать на вооружение соединений SAC (Стратегическое Авиационное Командование). Первый серийный В-50А (46-017) поступил на вооружение 43BG (43-я Бомбардировочная Группа) на авиабазу Дэвис-Монтана, 20 февраля 1948 г. Производство В-50А было закончено в январе 1949 г. Практически все машины поступили в соединения SAC. В дальнейшем 11 машин В-50А были модифицированы в учебно-тренировочные самолеты ТВ-50А, предназначавшиеся для подготовки экипажей самолетов В-36. На самолетах В-50А были осуществлены сверхдальние перелеты с дозаправкой топливом в полете. Самолеты были оборудованы системой, дававшей им возможность дозаправляться от самолетов-заправщиков КВ-29. Первый беспосадочный полет на дальность был выполнен одним из самолетов 43BW. Полет проходил по маршруту авиабаза Карсуэлл, штат Техас, Гавайские острова и обратно. Самолет пролетел 15884 км, в течение полета, который продолжался 41 час 40 мин, было осуществлено три дозаправки топливом от КВ-29. В марте 1949 г. SAC продемонстрировало глобальные возможности В-50А. Экипаж из 43BW на В-50А (46-010) "Lacky lady II" с системой дозаправки совершает беспосадочный перелет вокруг Земли. Самолет покрыл расстояние 37740 км, при этом продолжительность полета составила 94 часа 1 мин, многократная дозаправка осуществлялась от самолетов-заправщиков КВ-29М.

Один из самолетов В-50А (46-011) был переоборудован в носитель экспериментального самолета Х-2, в дальнейшем для испытаний был переоборудован в носитель Х-2 второй самолет модификации B-50D (48-096). В-50А (46-036) использовался как летающая лаборатория для испытаний и доводок новых мощных ТРД. Первый серийный В-50А (46-062) использовался для испытаний экспериментального самолета-снаряда Х-9.

В 1948 году началось производство следующей модификации В-50, самолета В-50В. От В-50А новая модификация отличалась увеличенной взлетной массой. Всего было заказано и построено 45 машин этой модификации. Самолет строился как бомбардировщик, однако вскоре 44 машины были переоборудованы в самолеты-разведчики RB-50В. В ходе переоборудования на самолетах устанавливался комплект аэрофоторазведывательного оборудования а также целевое радиоэлектронное оборудование. Самолеты этой разведывательной модификации в 1950-51 гг. поступили на вооружение 55SRG (55-я Стратегическая Разведывательная Группа). Экипажи этих машин комплектовались из высококлассных специалистов и использовались с большой эффективностью в начале 50-х годов. Одна из машин В-50В (47-118) была переоборудована в летающую лабораторию для отработки велосипедного шасси - ЕВ-50В.

B-50D из состава 328-й эскадрильи SAC

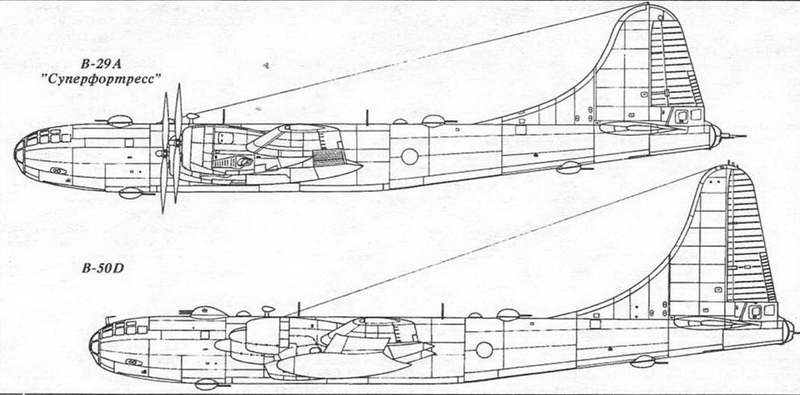

Сравнение внешнего вида В-29 А и B-50D

В дальнейшем 43 самолета RB-50B стали основой для разработки нескольких модификаций самолетов-разведчиков, отличавшихся измененным составом оборудования. 14 машин RB-50B переоборудуются в RB-50E - для целей испытаний и отработок нового аэрофоторазведывательного оборудования, 14 RB-50В переоборудуются в RB-50F с навигационной системой SHORAN, 15 RB-50В переоборудуются в RB-50G с новым радиолокационным оборудованием, аналогичным установленным на B-50D. Разведывательные модификации В-50 находились в эксплуатации до середины 50-х годов, когда их начали заменять RB-47E. Например, RB-50E и RB-50G были заменены на RB-47E в 55SRW (в начале 50-х годов Группы были переформированы в Крылья - "W") в 1955 году и были переданы в 97BW, в составе которого использовались еще несколько лет, как электронные разведчики. В этом качестве машины использовались с аэродромов в Японии и Англии. В составе 6021 и 6091 Разведывательных Эскадрилий (RS), входивших в тихоокеанское командование ВВС США (PACAF), электронные разведчики выполняли полеты до 1961 года. Последний RB-50F был выведен из состава 1370 Картографического крыла (PMW), авиабаза Тернер, в июне 1966 года.

Небольшое количество RB-50 в составе 91SRS принимали участие в боевых действиях в Корее в 1950-1953 гг. Эти машины осуществляли аэрофотосъемку местности, оценку результатов бомбометания, получения данных для бомбометания с применением системы SHORAN и сбрасывание агитационных материалов.

RB-50 вместе с разведчиками погоды WB-50 в годы "Холодной войны" в 50-ые годы активно вели разведывательные операции, ведя наблюдение за различными аспектами деятельности военных и гражданских ведомств СССР.

В 1946 году фирма Боинг занималась проектированием увеличенного варианта самолета В-50,получившего обозначение В-50С или В-54А. Цель модификации, используя основные конструктивные элементы В-50, получить сверхдальний бомбардировщик, приближающийся по дальности и грузоподъемности к В-36, но обладающий значительно большей скоростью. В новой модификации размах крыла был увеличен на 6,1 м, а длина фюзеляжа на 3,3 м, за счет удлинения бомбоотсеков. Расчетная взлетная масса должна была превысить 104000 кг за счет увеличения массы топлива и бомбовой нагрузки. Самолет должен был оснащаться четырьмя новыми турбокомпаундными (комбинированными) двигателями R-4360-5JVDT с взлетной мощностью по 4500 л.с. В связи с увеличением взлетной массы и размаха крыла в проекте В-54 было применено новое оригинальное шасси с четырьмя основными стойками, убиравшимися во внутренние и внешние мотогондолы. Для увеличения дальности предусматривалась подвеска двух сбрасываемых топливных баков под концевыми частями крыла. Расчетная дальность самолета В-54 составляла 14094 км, а максимальная скорость - 697 км/ч. Работы по новой сверхдальней модификации В-50 дошли до этапа начала постройки опытного самолета YB-50C, но в 1949 году все работы по машине были прекращены, так как увеличения скорости В-36, да и тех же В-50, удалось достичь путем установки дополнительных ТРД под крылом. Всего планировалось построить 21 бомбардировщик В-54А и 52 разведчика RB-54А.

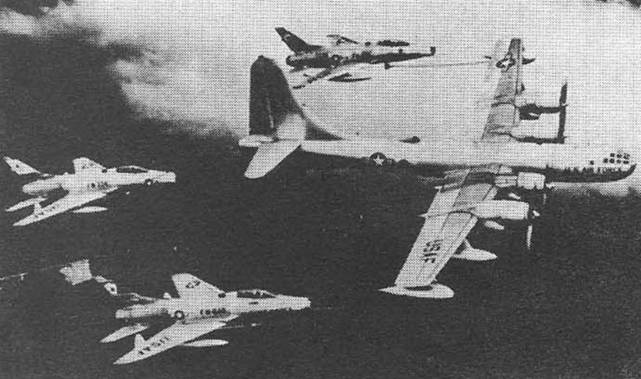

Топливозаправщик KB-50J

Наиболее массовой модификацией В-50 стал бомбардировщик B-50D, всего на заводе фирмы Боинг в Рейтоне с мая 1949 г., когда совершил первый полет В-50D, до декабря 1950 г. было выпущено 222 экземпляров самолета этой модификации. В отличие от В-50А на B-50D был увеличен объем топливной системы, введена новая система дозаправки топливом в полете "Flying Boom", была снята хвостовая предохранительная пята, экипаж был сокращен с 11 до 10 человек. B-50D поступили на вооружение четырех бомбардировочных крыльев САК (2BW, 93BW, 97BW, 509BW), в каждом из которых было по 45 машин типа В-50. Следует отметить, что максимум количества бомбардировщиков В-50A/D, находившихся в эксплуатации в САК, приходилось на 1951-1952 годы, когда в строю одновременно находилось около 220 В-50. В строевых частях САК бомбардировочные версии В-50 находились до середины 50-х годов, когда их полностью заменили В-47.

Самолет модификации B-50D стал основой для большого количества различных опытных, серийных и экспериментальных вариантов самолета, которые активно использовались в пятидесятые и шестидесятые годы:

- DB-50D - самолет-носитель для отработки самолета-снаряда класса "воздух-поверхность" GAM-63;

- JB-50D - летающая лаборатория для испытаний и отработки перспективного бортового оборудования;

- TB-50D - учебно-тренировочные самолеты для подготовки экипажей SAC методам дозаправки топливом в полете, переоборудовано 11 B-50D.

Последней модификацией самолета В-50, которая находилась в серийной постройке, стала тренировочная машина ТВ-50Н, серия из 24 самолетов этой модификации была построена на заводах фирмы Боинг с 1951 по 1953 год. Как тренировочные эти машины использовались недолго, вскоре их все переоборудовали в разведчики погоды WB-50Н, 16 из которых затем переделали в самолеты-заправщики КВ-50К. ТВ-50Н завершил десятилетнее производство самолетов семейства В-29 - В-50. За этот период было выпущено 370 самолетов В-50.

Особую группу модификаций самолета В-50 составили самолеты-заправщики для дозаправки самолетов по системе шланг-конус. Модификация создавалась для дозаправки самолетов Тактического Воздушного Командования (ТАС), Тихоокеанских Воздушных Сил (PACAF) и Американских Воздушных Сил в Европе (USAFE). Отработка системы дозаправки производилась на двух переделанных из B-50D и TB-50D самолетах-заправщиках, получивших обозначение KB-50D. Испытания по дозаправке скоростных реактивных самолетов тактической авиации показали, что для обеспечения нормального взаимодействия заправщиков и боевых машин, необходимо увеличить скорость самолета-заправщика. Поэтому работы по КВ-50D перешли в отработку самолета-заправщика, оснащенного двумя дополнительными ТРД типа J-47, установленными под крылом. Модернизированный заправщик, получивший обозначение KB-50J, совершил первый полет в декабре 1957 г. После испытаний и доводок было переоборудовано в KB-50J 101 самолет B-50D, в дальнейшем к ним прибавились 16 КВ-50К. Переделкой в самолеты-заправщики серийных B-50D занималась фирма Хаис Аэрокрафт. Фирма начиная с января 1958 года за короткий период переоборудовала в заправщики всего 128 самолетов типа В-50: 101 KB-50J из B-50D, 11 KB-50J из TB-50D и 16 КВ-50К из WB-50B. Самолеты KB-50J/K эксплуатировались в следующих эскадрильях заправщиков, обслуживавших соединения тактической авиации: 420 ARS из состава USAFE в Скалтхорпе; 421ARS из состава PACAF в Екота; 429ARS, 431ARS, 622ARS из состава ТАС.

Другой важной для ВВС США модификацией самолета В-50 стали самолеты-разведчики погоды. Они не только вели наблюдение за состоянием погоды в интересах различных военных и гражданских ведомств США, но и следили с помощью специальной аппаратуры за советскими ядерными испытаниями и вели радиоэлектронную разведку. Специальное оборудование этих машин включало допплеровские РЛС типа AN/APN-82 и специальную контрольно записывающую аппаратуру AN/AMQ-7. Прототип, по заданию американской воздушной службы контроля погоды (AVVS), был переоборудован из B-50D в разведчик погоды WB-50D в 1955 голу. До конца 50-х годов было модифицировано в WB-50D еще 69 D-50D, плюс 24 машины WB-50H - из ТВ-50Н (из которых 16 переделали в заправщики КВ-50К). Разведчики погоды базировались на территории США, на Гуаме, в Японии и в Великобритании в составе специализированных эскадрилий разведки погоды (WRS). Эти самолеты эксплуатировались до 1965 года, когда их в строю окончательно сменили WB-I35 и WB-47.

Самолеты В-50 различных модификаций находились на вооружении нескольких авиационных соединений авиации США. Сравнительно небольшое количество В-50 заменило в конце 40-х годов самолеты В-29 на передовых европейских и тихоокеанских базах, став со временем серьезным дополнением к В-36, в качестве средства ядерного стратегического сдерживания и представляя серьезную угрозу СССР. Постепенно, по мере насыщения соединений САК реактивными средними стратегическими бомбардировщиками В47, превосходившими В-50 по основным летно-тактическим характеристикам, а также с развитием технических средств советской ПВО, роль В-50, как стратегического ударного средства, свелась на нет. За В-50 остались функции разведки и боевого обеспечения, который этот самолет в многочисленных своих целевых модификациях успешно выполнял еще многие годы после вывода его из первой линии американских стратегических сил сдерживания.

Летно-технические данные самолетов наиболее массовой модификации B-50D были следующие:

|

Размах крыла, м |

43,05 |

|

Длина самолета, м |

30,17 |

|

Высота самолета на стоянке, м |

9,96 |

|

Площадь крыла, м2 |

164,2 |

|

Максимальная взлетная масса, кг |

78473 |

|

Масса пустого самолета, кг |

36564 |

|

Максимальная бомбовая нагрузка |

12710 |

|

Максимальная скорость полета, км/ч |

611 |

|

Крейсерская скорость полета, км/ч |

446 |

|

Скороподъемность у земли, м/с |

15,6 |

|

Практический потолок |

11186 |

|

Нормальная дальность полета, км |

7884 |

|

Максимальная дальность полета, км |

9600 |

|

Оборонительное вооружение |

12 х 12,7 мм |

|

Экипаж, чел. |

10 |