Тактические беспилотные самолеты-разведчики. Комплексы беспилотной тактической разведки, серийные

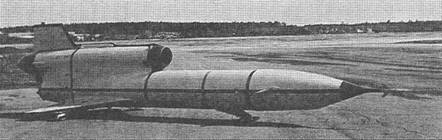

"Рейс-Д" на заводских испытаниях

Как отмечалось выше, в середине шестидесятых годов ОКБ приступило к созданию новых комплексов беспилотной разведки тактического и оперативного назначения. 30 августа 1968 года вышло постановление Совета Министров СССР № 670-241 на разработку нового беспилотного комплекса тактической разведки "Рейс" (ВР-3) и входящего в него беспилотного самолета-разведчика "143" (Ту-143). Срок предъявления комплекса на испытания в Постановлении оговаривался: для варианта с оборудованием фоторазведки – 1970 годом, для варианта с оборудованием для телевизионной разведки и для варианта с оборудованием для радиационной разведки – 1972 годом.

В техническом задании на комплексы нового поколения в дополнение к автономности, мобильности и другим тактико-техническим требованиям был добавлен ряд пунктов, выполнение которых заставило разработчиков серьезно пересмотреть вопросы проектирования, производства и испытаний беспилотных комплексов и входящих в него элементов. В частности, летательный аппарат должен был быть многократного использования, выполнять полеты как на малых, так и на больших высотах в диапазоне 50-5000 м, а также над горными районами. Особо ставился вопрос о достижении минимальных значений ЭПР для самолета-разведчика. Высокие требования предъявлялись к пилотажно-навигационному комплексу, который должен был обеспечивать достаточно точный выход самолета-разведчика в район разведки и на площадку посадки размером 500-500 м, куда производилась посадка после выполнения задания. Малое время, отводившееся по заданию, на подготовку и старт самолета-разведчика потребовал разработки нового комплекса бортовой аппаратуры на основе современной элементной базы, а также создание двигателя с высокой степенью надежности.

Как и в случае работ по комплексу "Стриж", при создании нового комплекса беспилотной тактической разведки использовался тот громадный опыт, который накопился к этому времени в ОКБ и в смежных предприятиях и организациях, полученный в процессе почти десятилетних работ по беспилотной разведывательной тематике. Всеми работами по комплексам "Рейс" и "Рейс-Д" в ОКБ руководил Главный конструктор Г.М. Гофбауэр, а после его смерти Главный конструктор Л.Т. Куликов.

Комплекс тактической разведки "Рейс" был разработан и испытан в кратчайшие сроки. В декабре 1970 года состоялся первый успешный полет самолета "143". В 1972 году начались совместные государственные испытания, которые закончились с успешными результатами в 1976 году, после чего комплекс "Рейс" был принят на вооружение Советской Армии. Серийное производство комплекса началось еще в ходе государственных испытаний. В 1973 году на Кумертавском Машиностроительном заводе в Башкирии была запущена в серийное производство опытная партия в 10 штук самолетов "143", а вскоре началось полномасштабное производство комплекса. Всего до окончания серии в 1989 году было выпущено 950 самолетов-разведчиков "143".

Новый комплекс был быстро освоен в войсках и получил высокую оценку как надежное, высокоэффективное средство тактической разведки. Спроектированный и построенный по заказу ВВС, комплекс получил распространение в сухопутных войсках, а также применялся в других родах вооруженных сил.

При проведении учений соединений различных родов войск комплекс "Рейс" убедительно показал существенные преимущества в сравнении с пилотируемыми средствами тактической разведки, оснащенными аналогичной аппаратурой. Важным преимуществом беспилотного самолета-разведчика "143" как носителя разведывательного оборудования, было наличие НПК, обеспечивавшего более точный выход на участок разведки в сравнении с пилотируемыми тактическим самолетами-разведчиками ВВС того периода (МиГ-21Р, Як- 28Р). А ведь именно этим во многом определялось качество воздушной разведки и в конечном итоге выполнение задания. Особенно это было важно при решении задач по нескольким участкам разведки за один полет и при близком расположении их друг от друга по разным направлениям.

Строгая стабилизация самолета-разведчика на участках разведки, необходимый температурный режим в приборном отсеке в условиях полета обеспечивали оптимальные условия работы разведывательной аппаратуры и получение информации высокого качества. Аэрофотоаппаратура, устанавливавшаяся на разведчике, позволяла с высоты 500 м и при скорости 950 км/ч распознавать предметы на земле в габаритах от 20 см и выше.

Комплекс хорошо себя зарекомендовал в условиях применения в горной местности при стартах и посадках на площадках на высотах до 2000 м над уровнем моря и при облетах горных массивов высотой до 5000 м. При использовании в горных районах комплекс "Рейс" становился практически неуязвимым для средств ПВО противника, что делало его прекрасным средством ведения боевых операций в условиях горных районов кавказского и азиатского театра военных действий, а также над горными районами Европы (Альпы, Карпаты, Пиренеи и т.д.).

Комплекс "Рейс" поставлялся на экспорт в Чехословакию, Румынию и Сирию, где принял участие в боевых действиях во время Ливанского конфликта в начале 80-х годов. В Чехословакию комплексы "Рейс" поступили в 1984 году, там было сформировано две эскадрильи. В настоящее время одна из них находится в Чехии, другая – в Словакии.

Самолет "143" серийно выпускался в двух вариантах комплектации носовой сменной части: в варианте фоторазведчика с регистрацией информации на борту, в варианте телевизионной разведки с передачей информации по радиоканалу на наземные командные пункты. Кроме того самолет-разведчик мог оборудоваться средствами радиационной разведки с передачей материалов о радиационной обстановке по маршруту полета на землю по радиоканалу.

Самолет "143" представлен на выставке образцов авиационной техники на Центральном аэродроме в Москве и в Музее в Монино (там же можно увидеть и самолет "141").

В 1985 году был выпущен самолета "143" в варианте беспилотной мишени М-143 или ВР-3ВМ. Мишень успешно прошла государственные испытания, на которых показала хорошие возможности имитации летательных аппаратов по различным видам сигнатур.

В конце 70-х – начале 80-х годов в ОКБ разрабатывалась модификация самолета "143" под агитационный контейнер. В этом варианте носовой отсек с разведывательным оборудованием заменялся на отсек, в котором вместо разведсредств размещались 11 пачек агитационных материалов общей массой 19 кг со средствами их сброса. Сброс агитматериалов производился из трех колодцев контейнера одновременно или последовательно. Команда на сброс приходила от АБСУ в соответствии с введенной на земле командой перед стартом.

Организационно части оснащенные комплексом "Рейс" представляли из себя эскадрильи, на вооружение каждой из которых было 12 самолетов-разведчиков, четыре пусковых установки, а также имелись средства подготовки, обеспечения старта, посадки и эвакуации разведчиков, командный пункт, узлы связи, пункт обработки и дешифрирования развединформации, ТЭЧ, где хранились самолеты-разведчики последующих стартов. Основные средства комплекса были мобильны и перебрасывались с помощью штатных транспортных средств эскадрильи.

Комплекс "Рейс" предназначался для ведения тактической разведки в прифронтовой полосе на глубине 60-70 км путем фотографирования и телевизионной разведки площадных целей и отдельных маршрутов, а также наблюдением за радиационной обстановкой по маршруту полета. Комплекс приспособлен для разведки районов сосредоточения войск и боевой техники, для разведки инженерно-технических сооружений.

Комплекс обеспечивал ведение разведки на малых высотах полета в условиях низкой облачности, скрытность подготовки и пуска беспилотного самолета-разведчика с неподготовленных в инженерном отношении позиций, автономность боевого применения, мобильность, быструю смену и перебазирование своим ходом, возможность получения разведывательной информации при использовании радиолинии в масштабе времени, близком к реальному.

Комплекс в процессе эксплуатации выполняет следующие функции:

– подготовку к пуску и пуск беспилотного

самолета-разведчика "143" с самоходной пусковой установки при скорости

ветра до 15 м/с;

– автоматическое управление полетом самолета "143" на заданных высотах;

– программирование траектории полета и моментов включения и выключения бортовой разведывательной аппаратуры;

– фотографирование, телевизионную разведку и сбор информации о радиационной обстановке;

– доставку разведывательной информации в

заданную точку, а также передачу части информации с борта по радиолинии

на наземные пункты.

Комплекс имеет следующие характеристики, определяющие его возможности и техническое совершенство:

– дальность полета разведчика – 170- 180 км;

– глубина разведки – 70-80 км;

– скорость полета разведчика – 875- 950 км/ч;

– высоты старта разведчика – 0-2000 м;

– высота полета ведения фоторазведки – 200-1000 м;

– высота полета ведения телевизионной разведки – 300-1000 м;

– полоса фотографирования (Н

- высота полета) ширина – 10 Н; длина – 220 Н (так в тексте, прим.

ВВС);

– ширина полосы телевизионной разведки – 2,2 Н;

– ширина полосы радиационной разведки – 2 Н;

– количество разворотов по траектории полета – 2;

– дальность перебазирования комплекса с подготовленным к пуску разведчиком – до 500 км;

– скорость передвижения наземных средств по шоссейным дорогам, днем – 45 км/ч, ночью – 30 км/ч;

– время подготовки к пуску самолета-разведчика из стартового положения – 15 мин;

– время подготовки к повторному пуску – 4 часа;

– возможность повторного использования самолета-разведчика – до 5 раз.

В состав комплекса "Рейс" входили:

– беспилотный самолет-разведчик "143" с бортовой

системой программно-командного управления и сменным разведывательным

оборудованием;

– комплекс средств наземного обеспечения подготовки к пуску, пуска, транспортировки и обслуживания самолета "143";

– подвижные наземные средства приема, обработки, дешифрирования и передачи разведывательной информации.

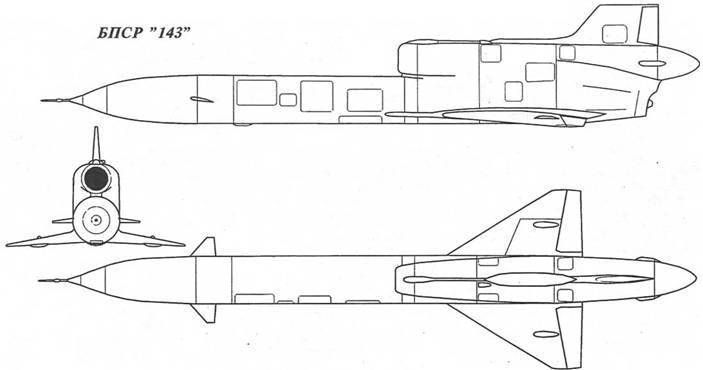

Беспилотный самолет-разведчик "143" спроектирован по схеме "бесхвостка". Представляет из себя цельнометаллический моноплан с низкорасположенным треугольным крылом малого удлинения. В передней части фюзеляжа самолета установлен неподвижный дестабилизатор треугольной формы в плане, обеспечивавший необходимый запас устойчивости на маршевых режимах полета. Треугольное крыло имело стреловидность по передней кромке 58 градусов и небольшую обратную стреловидность по задней кромке. Фюзеляж круглого сечения с переходом в овальное в зоне установки маршевого ТРД . Воздухозаборник располагался над фюзеляжем, и в его хвостовой части, в зоне установки вертикального оперения, переходил в хвостовой парашютный контейнер. По всему размаху задней кромки крыла располагались элевоны, являвшиеся органами управления как по крену, так и по тангажу. Вертикальное оперение, со стреловидностью по передней кромке 40°, состояла из киля с небольшим форкилем и руля направления. Основными материалами, из которых выполнялся самолет-разведчик, был алюминиевый сплав Д-16 и его модификации, магниевый сплав АМГ-6 и композиционные материалы (стеклоткани с сотовыми наполнителями).

Малые размеры самолета "143", расположение воздухозаборника сверху фюзеляжа и применение соответствующих материалов способствовали снижению ЭПР самолета.

Конструктиво-технологически фюзеляж самолета "143" был разбит на четыре отсека: Ф-1, Ф-2, Ф-3 и Ф-4. Носовой отсек Ф-1, представлявший из себя съемную конструкцию, был полностью сменяемым (контейнер с фотоаппаратурой или контейнер с телевизионным оборудованием), а также предусматривал замену отдельных блоков. Отсек выполнялся из стеклопластика и имел фотолюк для объективов соответствующей аппаратуры. Разведывательная аппаратура в отсеке размещалась на стержневой раме. Отсек Ф-1 крепился болтами по контуру к шпангоуту 3 фюзеляжа, а его передняя часть опиралась на передний конец стержневой рамы отсека. Носовой отсек Ф-1 мог отстыковываться и храниться отдельно.

Отсек Ф-2 служил для размещения бортовой аппаратуры управления и системы электроснабжения.

Отсек фюзеляжа Ф-3 и служил для размещения топливного бака, внутри которого проходил канал воздухопровода от воздухозаборника к двигателю, топливного насоса, топливного аккумулятора, противоперегрузочного устройства и гидронасоса. Внутри отсека устанавливался маршевый двигатель типа ТР3-117 с коробкой агрегатов. Двигатель соединялся с воздухозаборником с помощью приставки, конструктивно выполнявшейся заодно с маслобаком. К стартергенератору, установленному на на двигателе, подходил патрубок с охлаждающим забортным воздухом.

Отсек фюзеляжа Ф-4 являлся гондолой двигателя, в верхней части переходящей в парашютный контейнер и вертикальное оперение. В парашютном контейнере находился посадочный парашют, а в его сбрасываемом коке - тормозной парашют. Под парашютным контейнером в специальном обтекателе, сбрасываемом вместе с коком, располагались пирозамки узлов отцепки тормозного парашюта и перецепки посадочного парашюта.

Под фюзеляжем находился стартовый твердотопливный ускоритель типа СПРД-251.

Посадочное устройство состояло из трехопорного шасси пяточного типа, выпускаемого при посадке. Передняя опора убиралась в отсек Ф-2, две основные опоры – внутрь консолей крыла. Поступательная горизонтальная скорость гасилась с помощью тормозного парашюта, вертикальная посадочная – с помощью посадочного парашюта и тормозного твердотопливного двигателя, срабатывавшего по касанию крыльевых щупов тормозной системы.

Разведывательное оборудование в варианте фоторазведчика состояло из панорамного аэрофотоаппарата типа ПА-1 с запасом фотопленки 120 м. Интервалы фотографирования устанавливались автоматически в зависимости от высоты полета, получаемой от АБСУ.

Телевизионная разведка производилась с помощью аппаратуры типа И-429Б "Чибис-Б", с передачей телевизионного изображения на землю по радиоканалу, связывавшего борт и наземные пункты. Одновременно на землю передавались метки привязки по дальности маршрута, получаемые от АБСУ.

Радиационная разведка осуществлялась с помощью аппаратуры "Сигма-Р", с возможностью передачи информации по радиоканалу.

Автоматическая бортовая система управления АБСУ-143 предназначалась для стабилизации самолета-разведчика относительно центра масс, выдерживания заданных параметров полета в автоматическом запрограммированном режиме, выдачи команд и текущей информации в разведывательную аппаратуру, а также необходимых команд в систему посадки. АБСУ-143 включала в себя автопилот АП-143, доплеровский измеритель скорости и угла сноса ДИСС-7, вычислитель В-143, радиовысотомер малых высот А-032 и блок ввода высоты БВВ-1.

По сигналам от АБСУ с помощью гидравлической системы осуществлялось управление органами управления самолета. Давление в системе создавалось электрогидравлическим насосом типа 465П, непосредственное управление от трех рулевых машин типа РМ- 100.

Боевое применение самолета "143" обеспечивалось средствами стартовой позиции, в состав которой входили самоходная пусковая установка СПУ-143 и транспортно-заряжающая машина T3M-143 на базе тягачей БАЗ-135МБ. С помощью СПУ-143 производились прицеливание и пуск самолета-разведчика, с помощью ТЗМ-143 производились операции транспортировки, эвакуации с места посадки и подготовки.

Операции по оперативному, периодическому техническому обслуживанию самолета "143" производились на технической позиции. В ее состав входили контрольно-проверочные станции КИПС-1, КИПС-2 и источник питания АПА-50М, входившие в контрольно- проверочный комплекс КПК-143, набор мобильных средств заправки самолета энергоносителями (топливо, воздух, масло и т.д.), автокран, пожарные и грузовые автомобили.

Поставка и хранение самолетов "143" осуществлялись в контейнерах.

На площадке посадки осуществлялось приземление самолета "143" и извлечение разведывательной информации. К площадке, размерами не менее 700x700 м имелись подъездные пути для ТЗМ-143 и лаборатории сбора материалов.

Пункт приема, обработки и дешифрирования разведывательной информации ПОД-3 обеспечивал оперативное получение разведывательной информации и передачу ее в войсковые каналы связи потребителям. ПОД-3 включал в себя лаборатории обработки и дешифрирования фотоматериалов, лабораторию приема и регистрации данных телевизионной или радиационной разведки, передаваемых по радиолинии с борта самолета-разведчика, лабораторию сбора материалов и автономную электростанцию ЭСД-30.

Взаимодействие и боевая работа составных элементов комплекса осуществлялась следующим образом и в следующей последовательности:

самолет-разведчик находится на длительном хранении, носовой контейнер с разведывательной аппаратурой, ДИСС-7, В-143 законсервированы, упакованы и уложены в транспортную тару-контейнеры.

Расконсервация производилась силами технической позиции, там же происходили автономные и совместные проверки бортового оборудования и систем. Самолет "143" полностью снаряжался и готовился к применению, включая установку пиропатронов в агрегаты системы посадки. Проводилась заправка расходными материалами и комплексная проверка. В транспортном положении самолет-разведчик в СПУ-143 и на ТЗМ-143 размещался на опорах. На ТЗМ-143 самолет "143" перевозился с отстыкованным СПРД-251, а в СПУ-143 с состыкованным СПРД-251.

Аппаратура "Квадрат" выводила пусковую установку в заданную точку с определенной точностью (стартовая позиция).

Заранее подготовленная программа полета вводилась непосредственно перед стартом в бортовой блок ввода данных БВД-1.

Предстартовая проверка проводилась боевым расчетом, размещавшемся в кабине СПУ-143. После выдачи сигнала готовности, запускался маршевый двигатель и шла команда на "Старт". Подрывались пиропатроны СПРД-251 и самолет-разведчик стартовал под углом 15° к горизонту. Безопасное отделение СПРД-251 обеспечивалось специальным отрывным двигателем, срабатывавшим по падению давлению газов в стартовом ускорителе.

На участке выхода самолета "143" на маршевый участок, АБСУ-143 обеспечивала разгон с набором высоты согласно введенной программы.

"Рейс-Д" в транспортно-пусковом контейнере СПУ-143

"Рейс-Д" на ТЗМ

На протяжении всего полета, начиная с момента старта,

АБСУ обеспечивала стабилизацию самолета-разведчика относительно центра

масс, а также постоянное счисление пройденного пути и управление по углу

сноса. Кроме выдерживания запрограммированной траектории полета АБСУ

выдавала в разведывательные системы и в системы посадки следующие

данные и команды:

– пройденный путь от точки старта;

– значение заданной высоты

полета;

– значение текущей геометрической высоты полета;

– команды на включение и выключение разведаппаратуры;

– команду

на останов маршевого двигателя при достижении заданной дальности;

– команду на запуск программного механизма системы посадки.

В процессе полета производилась разведка по маршруту. Аэрофотосъемка на фотопленку производилась по всему маршруту полета. С целью получения оперативных разведданных производилась телевизионная разведка, дававшая уточненную информацию о состояние объектов дислокация которых была известна.

Оба вида разведки – дневные. Интервалы фотографирования для фоторазведки устанавливались автоматически в зависимости от высоты полета, получаемой от АБСУ. Бортовая телевизионная аппаратура передавала телевизионное изображение местности по радиоканалу на землю. Одновременно с видеосигналом на землю передавались метки дальности, поступавшие от АБСУ, для привязки изображения к местности. Прием телеизображения на земле велся в пределах прямой видимости.

По окончанию разведывательного полета самолет "143" разворачивался по программе и возвращался обратно в зону посадки, где осуществлялась операция посадки. Операция посадки производилась в два этапа: останов двигателя, предполетный маневр ("горка") и собственно посадка с помощью двухкаскадной парашютно-реактивной системы и шасси. Предполетный маневр выполнялся с целью создания условий для ввода в действие тормозного парашюта, который выпускался при снижении скорости в конце "горки". На 11 секунде после ввода тормозной парашют сбрасывался и вводился в действие посадочный парашют, который переводил самолет "143" в режим вертикального снижения. По сигналу программного механизма системы посадки происходила последовательная перецепка посадочного парашюта, выпуск щупов и шасси. Самолет-разведчик переводился в горизонтальное положение и снижался на парашюте до момента касания земли щупами. При касании земли щупами срабатывал твердотопливный тормозной двигатель мягкой посадки и вертикальная скорость снижения уменьшалась с 6 м/с до 2 м/с. В момент касания земли при обжатии амортизаторов опор шасси отстреливался посадочный парашют и тормозной двигатель, этим предотвращалось опрокидывание самолета- разведчика за счет парусности парашюта.

Далее производился поиск места посадки и изъятие разведывательной информации и доставка самолета "143" для последующей подготовки к повторному использованию.

Основные данные самолета-разведчика "143"

– размах крыла – 2,24 м;

– длина самолета – 8,06 м;

– высота в линии полета без СПРД-251 – 1,545 м;

– площадь крыла - 2,9 кв.м;

– стартовая масса – 1230 кг;

– посадочная масса – 1012 кг;

– дальность полета – до 180 км;

– максимальное время полета – 13 мин;

– скорость полета – до 950 км/ч;

– диапазон высот полета – 100 – 1000 м;

– количество повторных пусков – 5.

В конце 70-х годов, после поступления в войска комплекса "Рейс", встал вопрос о его модернизации с целью повышения его эффективности. Перед ОКБ была поставлена задача по оснащению самолета-разведчика новыми средствами и типами разведывательного оборудования, имевшими более высокие характеристики разрешения, введение систем, дающих возможность вести разведывательные действия в ночных условиях. Были выставлены требования по улучшению летно-тактических данных самолета-разведчика, в частности по дальности полета. По наземному комплексу требовалось сократить состав обслуживающего персонала, количество технических средств и упростить процесс эксплуатации.

6 марта 1981 года вышло Постановление Совета Министров СССР № 249-76 о разработке модернизированного комплекса ВР-3Д "Рейс-Д". Тактико-технические требования к комплексу были утверждены Заказчиком в феврале 1983 года. До 1987 года ОКБ занималось проектированием и постройкой опытных образцов самолетов-разведчиков, получивших по ОКБ шифр самолет "243" (Ту-243).

Сохранив в основном общую аэродинамическую компоновку, самолетные системы, силовую установку самолета "143", разработчики полностью обновили состав разведывательного оборудования, внедрили новый навигационно-пилотажный комплекс, произвели перекомпоновку размещения оборудования самолета-разведчика, увеличили запас топлива и т.д.

Первый полет опытный самолет-разведчик "243" совершил в июле 1987 года. К настоящему времени опытная партия самолетов "243" прошла государственные испытания и новый комплекс запущен в серийное производство на Кумертавском машиностроительном заводе, вместо "Рейса".

Работы проведенные в рамках создания нового беспилотного разведывательного комплекса "Рейс-Д" позволили увеличить эффективность комплекса более чем в 2,5 раза. Элементы комплекса неоднократно представлялись на выставках в г. Жуковском (МАКС). Модернизированный комплекс активно предлагается на экспорт. Имеется реальная возможность использования комплекса для решения экологических проблем, а также использование его в системе МЧС при устранении крупных или глобальных экологических или техногенных катастроф, в том числе и радиационного характера.

Комплекс "Рейс-Д" предназначен для разведки районов сосредоточения войск и боевой техники, разведки инженерно-технических сооружений, разведки районов экологических и стихийных бедствий, определения мест и масштабов лесных пожаров, аварий газо- и нефтепроводов.

Разведывательное оборудование, комплектующееся в двух вариантах, позволяет вести операции в любое время суток днем и ночью. В первом варианте комплектации на борту устанавливается панорамный аэрофотоаппарат типа ПА-402 и система телевизионной разведки "Аист-М" с передачей информации в реальном масштабе времени по радиолинии "Трасса-М". Во втором варианте комплектации – ПА-402 и система инфракрасной разведки "Зима-М" с передачей информации по "Трассе-М". Помимо передачи на землю по радиолинии, информация записывается на носители, расположенные на борту самолета-разведчика "243". Новое более производительное разведывательное оборудование в сочетании с улучшенными характеристиками самолета-носителя позволили довести площадь разведки за один вылет до 2100 кв.км. Как и в случае комплекса "Рейс" на новом комплексе возможно использование аппаратуры радиационной разведки типа "Сигма-Р".

На самолете "243" установлен новый навигационно-пилотажный комплекс НПК-243, выполненный на современной элементной базе, значительно увеличивший тактические возможности самолета-разведчика и всего комплекса.

Для облегчения поиска самолета-разведчика после посадки на землю на самолет "243" устанавливается радиомаяк типа "Маркер".

Стартовый твердотопливный двигатель самолета "143" заменен на новый более мощный и легкий типа РДТТ 243ДТ с максимальной тягой 14820 кг. Маршевый двигатель был модернизирован по параметрам надежности и получил обозначение ТР3-117А.

В состав средств наземного обслуживания, по сравнению с комплексом "Рейс", введены модернизированные мобильные средства стартовой и технической позиции (СПУ-243, T3M-243, КПК-243, ПОД-3Д и другие), значительно улучшившие эксплуатационные характеристики комплекса.

Основные данные самолета- разведчика "243":

– размах крыла – 2,25 м;

– длина самолета – 8,29 м;

– площадь крыла - 2,9 кв.м;

– высота в линии полета без ускорителя – 1,576 м;

– стартовая масса – 1400 кг;

– дальность полета – 360 км;

– скорость полета – 850-940 км/ч;

– диапазон высоты полета – 50-5000 м;

– количество повторных пусков - 10.

Первый в мире сверхзвуковой пассажирский самолет, серийный

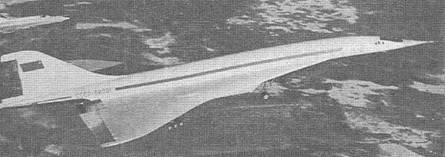

Опытный Ту-144 (044) на аэродроме ЛИИ

Успехи в создании в 50-е годы сверхзвуковых боевых самолетов, в том числе и тяжелого класса, создало благоприятную обстановку для изучения возможности создания сверхзвукового пассажирского самолета (СПС). История появления первых проектов СПС уходит своими корнями в первые послевоенные годы, когда в США и Великобритании было предложено несколько гипотетических проектов, весьма далеких по своим техническим решениям от практической реализации. Во второй половине 50-х годов по обе стороны "железного занавеса" появляются сначала опытные, а затем и серийные сверхзвуковые тяжелые самолеты военного назначения, и, практически сразу на их базе ведущие мировые авиационные фирмы подготавливают проекты СПС различных аэродинамических и компоновочных схем.

Детальный анализ и дальнейшая проработка предложенных проектов СПС на базе первых сверхзвуковых бомбардировщиков показали, что создание эффективного конкурентоспособного СПС путем модификации военного прототипа – задача крайне сложная (в отличие от процесса создания первых реактивных пассажирских самолетов на базе дозвуковых тяжелых боевых самолетов). Первые сверхзвуковые боевые тяжелые самолеты по своим конструктивным решениям в основном отвечали требованиям сравнительно кратковременного полета на сверхзвуке. Для СПС требовалось обеспечить длительный крейсерский полет на скоростях соответствующих как минимум М=2, плюс специфика задачи по перевозки пассажиров требовала значительного повышения надежности работы всех элементов конструкции самолета, при условии более интенсивной эксплуатации с учетом увеличения длительности полетов на сверхзвуковых режимах. Постепенно, анализируя все возможные варианты технических решений, авиационные специалисты, как в СССР, так и на Западе пришли к твердому мнению, что экономически эффективный СПС необходимо проектировать как принципиально новый тип летательного аппарата.

В ОКБ А.Н. Туполева к решению проблемы проектирования СПС подошли в начале 60-х годов. Первые технические предложения ОКБ по СПС в основном базировались на проектах дальних бомбардировщиков: это прежде всего на проектах самолетах семейства Ту-22 ("105А" и "106А"), а также проекты стратегического ударного самолета "135". В дальнейшем, когда начались работы по Ту-144, С.М. Егер предложил предварительный проект Ту-144 с двигателями НК-144, по своим компоновочным решениям повторявший проект Ту-135П. Помимо ОКБ А.Н. Туполева, предварительной проработкой по теме СПС в СССР занималось ОКБ-23 В.М. Мясищева. В этом ОКБ в конце 50-х годов на основе технических решений по стратегическим самолетам-носителям М-50/М-52 и М-56/М-57 были подготовлены предложения по нескольким оригинальным проектам СПС (М-53, М-55А, М-55Б и М-55В).

Начало 60-х годов ознаменовалось развертыванием практических работ над англо-французским СПС "Конкорд" (начало исследований по теме 1955-1956 годы) с крейсерской сверхзвуковой скоростью полета более М=2 и дальностью полета со 120-140 пассажирами на борту 6000-6500 км. Одновременно основные авиационные фирмы США, исходя из своего видения рынка будущих СПС, приступили к работам по проектированию значительно более крупного СПС чем "Конкорд", предназначенного для перевозки 250-300 пассажиров с крейсерской скоростью до М=3 на дальность 7000-8000 км (проекты фирм Боинг, Локхид, Дуглас).

Анализ условий существования будущего СПС, проведенный в СССР применительно к уровню отечественного самолетостроения и его ближайших перспектив, а также экономических возможностей страны и потребностей ГВФ, показал, что для СССР наиболее предпочтительным является путь создания отечественного СПС по своим ожидаемым летно-техническим данным близкий к англо-французскому "Конкорду". Перед отечественной авиационной наукой и промышленностью в ходе создания советского СПС ставились ряд научно-технических проблем, с которыми наша ни дозвуковая пассажирская, ни военная сверхзвуковая авиация не сталкивались. Прежде всего для обеспечения требуемых летно-технических характеристик СПС (двухмаховый полет на дальность до 6500 км со 100-120 пассажирами, в сочетании с приемлемыми взлетно-посадочными данными) требовалось обеспечить значительное улучшение аэродинамического совершенства самолета при крейсерских полетах на М=2-2,2. Аэродинамическое качество на этих режимах необходимо было увеличить до 7,5-8,0, что значительно превышало значения, полученные для аэродинамических схем отечественных тяжелых сверхзвуковых боевых самолетов того периода (расчетное значение Кмакс. для М=2 для Ту-22 равнялось 4,4; для М-50 – 5,5; для М-52 – 5,6; для Ту-135 и М-56 – 6,4).

Требовалось решить вопросы устойчивости и управляемости тяжелого самолета при полетах в дозвуковой, трансзвуковой и сверхзвуковой областях, выработать практические методы балансировки самолета на всех этих режимах с учетом минимизации аэродинамических потерь. Длительный полет на скорости М=2 был связан с исследованиями и обеспечением прочности конструкции агрегатов планера при повышенных температурах (близких к 100-120 градусам С), предстояло создать теплостойкие конструкционные материалы, смазки, герметики, а также разработать типы конструкций, способных длительно работать в условиях циклического аэродинамического нагрева. Очень высокие требования предъявлялись к агрегатам силовой установки: необходимо было создать мощные и экономичные двигатели, устойчиво работающие в условиях сверхзвукового полета, решить проблемы регулирования воздухозаборников, работающих в широком диапазоне высот и скоростей, обеспечив регулирование требуемого расхода воздуха на входе при возможно меньших аэродинамических потерях.

Выполнение длительного сверхзвукового крейсерского полета наиболее рационально было выполнять на больших высотах, соответственно перед головным и агрегатными ОКБ ставилась задача разработки принципов создания новых систем кондиционирования воздуха, а затем и конкретных агрегатов и систем, обеспечивающих комфортные условия пассажирам и экипажу на больших высотах (до 20 км) и при длительных полетах при значительных нагревах элементов конструкции планера.

Необходимо было создать ряд новых устройств и систем, обеспечивающих автоматическое управление полетом, точную навигацию в условиях длительного сверхзвукового полета и автоматическую посадку. Возникла необходимость изучения экологических особенностей эксплуатации СПС, связанных с выбросом в атмосферу большого количества отработанных газов двигателей на больших высотах и их влияние на озонный слой, воздействия шума и звукового удара на людей, животных и строения, влияние длительных полетов на больших высотах на пассажиров и экипаж, связанных с воздействием солнечной радиации. При создании СПС, исходя из условий безболезненного его внедрения в существующую транспортную систему, необходимо было при проектирование СПС учитывать особенности отечественной и международных систем воздушных перевозок, существующих аэропортов и управления воздушным движением.

Все эти задачи, с привлечением в определенной степени западного опыта, детально изучались в ЦАГИ, в ОКБ А.Н. Туполева, другими ОКБ, привлекавшимися к программе создания советского СПС. Официальным основанием для начала работ по отечественному СПС первого поколения (СПС-1), получившему обозначение Ту-144, стало Постановление Совета Министров СССР № 798-271 от 16 июля 1963 года и Приказ МАП № 276 от 26 июля того же года. ОКБ А.Н. Туполева задавалось спроектировать и построить СПС с крейсерской скоростью полета 2300-2700 км/ч, практическая дальность полета на сверхзвуке с 80-100 пассажирами оговаривалась 4000-4500 км; в перегрузочном варианте с дополнительными топливными баками и с 30-50 пассажирами – 6000-6500 км. Эксплуатация с аэродромов первого класса при нормальной взлетной массе 120-130 тонн. Предполагалось в 1966-1967 годах построить пять экземпляров Ту-144 (два экземпляра для прочностных испытаний). Учитывая техническую сложность получения максимальной дальности полета первого отечественного СПС, решено было вести работы в два этапа: на первом этапе достигнутая практическая дальность полета должна была составлять 4000-4500 км, на втором этапе Ту-144 должен был достичь дальности 6500 км.

Двигатели для Ту-144, в соответствии с рекомендациями ЦИАМ, задавались двухконтурные турбовентиляторные с форсажными камерами. ОКБ Н.Д. Кузнецова на основе газогенератора ДТРД НК-8 бралось создать для будущего советского СПС ДТРДФ, получивший обозначение НК-144, с взлетной тягой 20000 кгс и удельным расходом топлива на крейсерском сверхзвуковом режиме на уровне 1,35-1,45 кг/ кгс×час. Следует отметить, что успех проекта Ту-144 в большой степени зависел от успехов двигателестроителей. Выбор для Ту-144 ДТРДФ, работающего на форсаже на крейсерских режимах был отнюдь небесспорным, он давал возможность получить для Ту-144 менее напряженный в температурном отношении двигатель (соответственно более надежный и менее дорогой), а также более оптимизированный двигатель для выполнения полетов в широком диапазоне высот и скоростей, чем в случае выбора одноконтурного ТРД.

Большие сомнения вызывала возможность получения умеренных расходов топлива на крейсерских режимах на данном типе двигателя и, как следствие обеспечение требуемой дальности полета. Все это не было большим секретом ни для туполевцев, ни для МАП. Еще на этапе проектирования мясищевских сверхзвуковых стратегических носителей М-50/М-52 и М-56, а также проработки проектов СПС М-53 и М-55, в ОКБ-23 получили расчетные результаты, говорящие о том, что получить приемлемую сверхзвуковую дальность полета на тяжелом самолете вполне реально, при условии использования двигателей с удельными расходами топлива в пределах 1,2 кг/кгс×час. Такой двигатель в опытных экземплярах к началу 60-х годов в СССР был создан – это был одноконтурный бесфорсажный ТРД "16-17" (взлетная тяга 18000 кгс, удельный расход топлива на крейсерском режиме 1,15 кг/кгс×час), разработанный в ОКБ-16 П.Ф.Зубца. Англо-французы, выбирая тип двигателя для своего "Конкорда" пошли промежуточным компромиссным путем, выбрав для него одноконтурный ТРДФ Бристоль "Олимп" 593 с небольшой степенью форсирования и удельным расходом топлива на форсаже 1,327 кг/кгс×час (взлетная тяга на форсаже 17200 кгс). К сожалению работы по мясищевским проектам тяжелых сверхзвуковых машин были закрыты, соответственно в начале 60-х годов в СССР временно прервалась линия развития мощных экономичных бесфорсажных одноконтурных ТРД (ОКБ-16 перевели на тематику твердотопливных ракетных двигателей), и, как результат, к началу проектирования Ту-144, ОКБ А.Н. Туполева пришлось пойти на технический риск, сделав ставку на ДТРДФ НК-144. Вскоре, в 1964 году, когда полным ходом шло проектирование Ту-144 с НК-144, решено было реанимировать работы по экономичным мощным бесфорсажным ТРД для СПС: в ОКБ-36 под руководством П.А. Колесова началось проектирование одноконтурного ТРД РД-36-51 для Ту-144 с максимальной взлетной тягой 20000 кгс и ожидаемым удельным расходом топлива на крейсерском сверхзвуковом режиме полета 1,23 кг/кгс× час (работы по РД-36-51 шли одновременно с проектированием другого мощного одноконтурного ТРД РД-36-41 для дальнего сверхзвукового ударного самолета Т-4 ОКБ П.О. Сухого).

Проектирование Ту-144 Андрей Николаевич решил поручить Отделению "К", занимавшемуся до этого беспилотной техникой и имевшему достаточный опыт в области освоения длительного полета со скоростями превышающими М=2 (ударный беспилотный самолет Ту-121, беспилотные самолеты-разведчики – серийный Ту-123 и опытный Ту-139). Главным конструктором и руководителем работ по теме Ту-144 Андрей Николаевич назначил А.А. Туполева. Именно под его руководством, с привлечением лучших сил отечественной авиационной науки и техники, в Отделении "К" рождалась идеология и будущий облик Ту-144. В дальнейшем после смерти А.Н. Туполева и назначения А.А. Туполева руководителем предприятия, темой Ту-144 руководили Ю.Н. Попов и Б.А. Ганцевский. Вскоре Ту-144 становится одной из основных и приоритетных тем в деятельности ОКБ и всего МАП на ближайшие 10 лет.

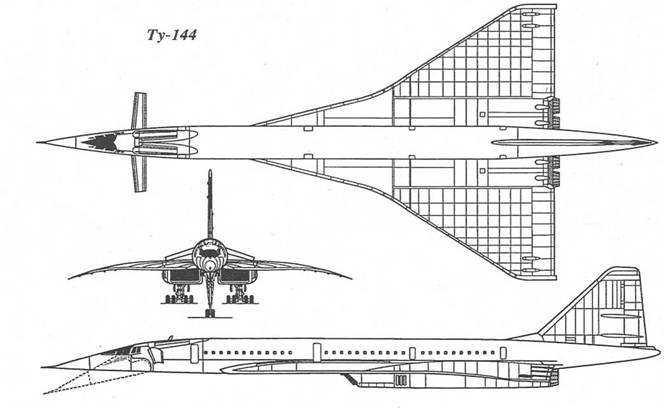

Аэродинамический облик Ту-144 определялся главным образом получением большой дальности полета на крейсерском сверхзвуковом режиме, при условии получения требуемых характеристик устойчивости и управляемости и заданных характеристик взлета и посадки. Исходя из обещанных удельных расходов НК-144, на первоначальном этапе проектировании поставили задачу получить на крейсерском сверхзвуковом режиме полета Кмакс=7. По суммарным экономическим, технологическим, весовым соображениям приняли число М крейсерского полета равным 2,2. В ходе проработки аэродинамической компоновки Ту-144 в ОКБ и в ЦАГИ рассматривалось несколько десятков возможных вариантов. Изучались "нормальная" схема с горизонтальным оперением в хвостовой части фюзеляжа, от нее отказались, так как подобное оперение давало до 20% в общем балансе сопротивления самолета. Отказались и от схемы "утка", оценив проблему влияния дестабилизатора на основное крыло. Окончательно исходя из условий получения требуемого аэродинамического качества и получения минимальных разбежек фокуса при дозвуковых и сверхзвуковых скоростях остановились на схеме низкоплана – "бесхвостки" с составным треугольным крылом оживальной формы (крыло образовывалось двумя треугольными поверхностями с углом стреловидности по передней кромке 78° – для передней наплывной части и 55°- для задней базовой части), с четырьмя ДТРДФ, размещенными под крылом, с вертикальным оперением, расположенным по продольной оси самолета, и трехопорным убирающимся шасси. В конструкции планера в основном использовались традиционные алюминиевые сплавы. Крыло образовывалось из симметричных профилей и имело сложную крутку в двух направлениях: в продольном и поперечном. Этим достигалось наилучшее обтекание поверхности крыла на сверхзвуковом режиме, кроме того подобная крутка содействовала улучшению продольной балансировки на этом режиме. По всей задней кромке крыла размещались элевоны, состоявшие из четырех секций на каждом полукрыле. Конструкция крыла многолонжеронная, с мощной работающей обшивкой из сплошных плит, выполненных из алюминиевых сплавов, центральная часть крыла и элевоны изготовлялись из титановых сплавов. Секции элевонов приводились в действие двумя необратимыми бустерами. Руль направления также отклонялся с помощью необратимых бустеров и состоял из двух, независящих друг от друга, секций.

Аэродинамическая форма фюзеляжа выбиралась из условий получения минимального сопротивления на сверхзвуковом режиме. Добиваясь этого, пошли даже на некоторое усложнение конструкции самолета. Характерной особенностью Ту-144 стала опускающаяся, хорошо остекленная носовая часть фюзеляжа перед пилотской кабиной, что обеспечивало хороший обзор на больших взлетно-посадочных углах атаки, присущих самолету с крылом малого удлинения. Опускание и подъем носовой части фюзеляжа осуществлялся с помощью гидропривода.

При конструировании отклоняющейся негерметичной части и ее агрегатов удалось добиться сохранения гладкости обшивки в местах сочленения подвижной части с герметичной кабиной и остальной поверхностью фюзеляжа. Форма мотогондол определялась в основном компоновочными соображениями и условиями надежности работы силовой установки. Четыре ДТРДФ НК-144 разместили под крылом близко друг к другу. Каждый двигатель имел свой воздухозаборник, причем два соседних воздухозаборника объединялись в общий блок. Подкрыльевые воздухозаборники – плоские с горизонтальным клином. Торможение потока при сверхзвуковых скоростях полета осуществлялось в трех косых скачках уплотнения, в прямом замыкающем скачке и дозвуковом диффузоре. Работа каждого воздухозаборника обеспечивалась автоматической системой управления, которая изменяла положение панелей клина и створки перепуска в зависимости от режима работы двигателя НК-144. Длина мотогондол определялась размерами двигателей и требованиями ЦАГИ и ЦИАМ к обеспечению необходимой длины каналов воздухозаборников для нормальной работы двигателей. Следует отметить, что в отличие от проектирования воздухозаборников и двигателей "Конкорда", где этот процесс шел как единое целое, проектирование НК-144 и мотогондол с воздухозаборниками шли как два во многом независимых процесса, что привело в какой-то степени к переразмеренности мотогондол и в дальнейшем ко многим взаимным неувязкам работы двигателей и системы воздухозаборников.

Предполагалось, как и на "Конкорде", ввести систему торможения на посадке за счет реверса двигателей, реверс планировалось установить на два крайних двигателя (систему реверса не довели, в результате опытная и серийные машины эксплуатировались с тормозным парашютом). Основные стойки шасси убирались в крыло, передняя стойка убиралась в переднюю часть фюзеляжа в пространство между двумя блоками воздухозаборников. Небольшая строительная высота крыла потребовала уменьшения размера колес, в результате в основных стойках шасси использовалась двенадцатиколесная тележка с колесами сравнительно небольшого диаметра. Основной запас топлива размещался в крыльевых кессон-баках. Передние кессон-баки крыла и дополнительный килевой бак служили для балансировки самолета. Основные работы по выбору оптимальной аэродинамической схемы Ту-144 в ОКБ возглавлял Г.А. Черемухин, вопросами оптимизации силовой установки по проекту занималось подразделение во главе с В.М. Булем.

|

|

Опытный Ту-144 (044) в первом полете. 31.12.68 |

После испытаний: (слева направо) летчики-испытатели Михаил Козлов, Эдуард Елян, главный конструктор А.А. Туполев, его отец – генеральный конструктор А.Н. Туполев, ведущий инженер по летным испытаниям – Владимир Бендеров, бортинженер Юрий Селиверстов |

На Ту-144 фактически были применены многие принципиальные решения дистанционной системы управления, в частности рулевые агрегаты привода органов управления самолета отрабатывали сигналы системы улучшения устойчивости и управляемости по продольному и путевому каналам. На некоторых режимах указанное мероприятие позволяло осуществлять полет при статической неустойчивости. Выбор идеологии системы управления Ту-144 во многом является заслугой Г.Ф. Набойщикова. В создание и доведение этой принципиально новой системы управления большой вклад внес Л.М. Роднянский, ранее занимавшийся системами управления в ОКБ П.О. Сухого и В.М. Мясищева, и в начале 60-х годов сделавший очень много для доводки весьма "сырой" системы управления Ту-22. Кабина пилотов проектировалась с учетом требований современной эргономики, она выполнялась четырехместной: два передних места занимали первый и второй пилот, за ними размещался бортинженер, четвертое место на первой опытной машине предназначалось для инженера-экспериментатора. В дальнейшем предполагалось ограничить экипаж тремя пилотами. Отделка и компоновка пассажирского салона Ту-144 соответствовали мировым требованиям к современному дизайну и к комфортабельности, при их отделке использовались новейшие отделочные материалы. Пилотажно-навигационное оборудование Ту- 144 комплектовалось самыми совершенными системами, какие могла дать на тот период отечественная авионика: совершенный автопилот и бортовая электронно-вычислительная машина автоматически поддерживали курс; летчики могли видеть на экране, размещавшемся на приборной доске, где в данный момент находится самолет и сколько километров осталось до места назначения; заход на посадку осуществлялся автоматически в любое время суток при сложных погодных условиях и т.д. – все это было серьезным рывком вперед для нашей авиации.

Постройка первого опытного самолета Ту-144 ("044") началась в 1965 году, одновременно строился второй экземпляр для статических испытаний. Опытная "044" первоначально рассчитывалась на 98 пассажиров, позднее эта цифра была увеличена до 120. Соответственно расчетная взлетная масса увеличилась со 130 тонн до 150 тонн. Опытная машина строилась в Москве в цехах ММЗ "Опыт", часть агрегатов изготовлялась на его филиалах. В 1967 году была закончена сборка основных элементов самолета. В конце 1967 года опытную "044" перевезли в ЖЛИ и ДБ, где в течение всего 1968 года осуществлялись доводочные работы и доукомплектование машины недостающими системами и агрегатами.

Одновременно на аэродроме ЛИИ начались полеты самолета-аналога МиГ-21И (А-144, "21-И"), созданного на базе истребителя МиГ-21С. Аналог создавался в ОКБ А.И. Микояна и имел крыло геометрически и аэродинамически подобное крылу опытного "044". Всего было построено две машины "21-И", на них летали многие летчики-испытатели, в том числе и те которым предстояло испытывать Ту-144, в частности Э.В. Елян. Самолет-аналог успешно облетали до скорости 2500 км/ч и материалы этих полетов послужили основой для окончательной корректировки крыла Ту-144, а также позволили летчикам-испытателям подготовиться к особенностям поведения самолета с таким крылом.

В конце 1968 года опытный "044" (бортовой № 68001) был готов к первому полету. На машину назначили экипаж в составе: командира корабля – заслуженного летчика-испытателя Э.В. Еляна (получившего затем за Ту-144 Героя Советского Союза); второго пилота – заслуженного летчика испытателя Героя Советского Союза М.В. Козлова; ведущего инженера-испытателя В.Н. Бендерова и бортинженера Ю.Т. Селиверстова. Учитывая новизну и необычность новой машины, ОКБ пошло на неординарное решение: впервые на опытную пассажирскую машину решили установить катапультируемые кресла экипажа. В течение месяца проводились гонки двигателей, пробежки, последние наземные проверки систем. С начала третьей декады декабря 1968 года "044" находилась в предстартовой готовности, машина и экипаж были полностью готовы к первому вылету, в течение всех этих десяти дней над аэродромом ЛИИ не было погоды и опытный Ту-144 оставался на земле. Наконец, в последний день уходящего 1968 года, через 25 секунд после момента старта "044" впервые оторвалась от взлетной полосы аэродрома ЛИИ и быстро набрала высоту. Первый полет продолжался 37 минут, в полете машину сопровождал самолет-аналог "21-И".

По отзывам экипажа, машина показала себя послушной и "летучей". На первом вылете присутствовали А.Н. Туполев, А.А. Туполев, многие руководители подразделений ОКБ. Первый полет Ту-144 стал событием мирового значения и немаловажным моментом в истории отечественной и мировой авиации. Впервые в воздух поднялся сверхзвуковой пассажирский самолет и это был самолет построенный в СССР, первый "Конкорд" уйдет в полет только 2 марта 1969 года. Было доказано на практике, что тяжелые самолеты бесхвостой схемы имеют права гражданства в СССР (до этого полета у нас все ограничивалось большим количеством проектов тяжелых "бесхвосток"). 5 июня 1969 года опытный самолет первый раз на высоте 11000 м превысил сверхзвуковую скорость, к маю 1970 года машина летала на скоростях М=1,25-1,6 на высотах до 15000 м. 12 ноября 1970 года в часовом полете "044" летала полчаса на скорости превышающей 2000 км/ч, на высоте 16960 м была достигнута максимальная скорость 2430 км/ ч. В ходе испытаний опытная машина неоднократно летала за рубежи СССР, в мае-июне 1971 года "044" приняла участие в салоне в Ле-Бурже, где она впервые "встретилась" с англо-французским "Конкордом". На "044" стояли опытные двигатели НК-144 с удельным расходом топлива на крейсерском сверхзвуковом режиме 2,23 кг/кгс×час, с такими удельными расходами на испытаниях Ту-144 сумел выйти на сверхзвуковую дальность полета 2920 км, что было значительно меньше требуемой дальности. Кроме этого в ходе испытаний столкнулись с некоторыми конструктивными недоработками: в полетах наблюдались повышенная вибрация и нагрев хвостовой части фюзеляжа от счетверенного пакета двигателей, не выручали даже титановые конструкции. Выполнив программу испытательных полетов "044" (всего около 150 полетов), так и осталась в одном опытном экземпляре. От нее большего и не требовалось, свою задачу доказать техническую возможность создания в СССР сверхзвукового пассажирского самолета она выполнила. Необходимо было продвигаться дальше, улучшая конструкцию самолета и двигателей.

Работы по развитию базовой конструкции самолета "044" шли в в двух направлениях: создание нового экономичного бесфорсажного ТРД типа РД-36-51 и значительное улучшение аэродинамики и конструкции Ту-144. Результатом этого должно было стать выполнение требований по дальности сверхзвукового полета. Решение комиссии Совета Министров СССР по варианту Ту-144 с РД-36-51 было принято в 1969 году. Одновременно по предложению МАП-МГА принимается решение, до момента создания РД-36-51 и установки их на Ту-144, о строительстве шести Ту-144 с НК-144А с уменьшенными удельными расходами топлива. Конструкцию серийных Ту-144 с НК-144А предполагалось значительно модернизировать, провести значительные изменения в аэродинамике самолета, получив на крейсерском сверхзвуковом режиме Кмакс более 8. Эта модернизация должна была обеспечить выполнение требований первого этапа по дальности (4000-4500 км), в дальнейшем предполагался переход в серии на РД-36-51.

Строительство предсерийного модернизированного самолета Ту-144 ("004) началось на ММЗ "Опыт" в 1968 году. По расчетным данным с двигателями НК-144 (Ср=2,01) предполагаемая сверхзвуковая дальность должна была составлять 3275 км, а с НК-144А (Ср=1,91) превысить 3500 км. С целью улучшения аэродинамических характеристик самолета на крейсерском режиме М=2,2 изменили форму крыла в плане (стреловидность наплывной части по передней кромке уменьшили до 76 градусов, а базовой увеличили до 57 градусов), форма крыла стала ближе к "готической". По сравнению с "044", увеличилась площадь крыла, ввели более интенсивную коническую крутку концевых частей крыла. Однако самым важным нововведением по аэродинамике крыла стало изменение срединной части крыла, обеспечившее самобалансировку на крейсерском режиме с минимальными потерями качества, с учетом оптимизации по полетным деформациям крыла на этом режиме. Была увеличена длина фюзеляжа с учетом размещения 150 пассажиров, улучшена форма носовой части, что также положительно повлияло на аэродинамику самолета. В отличие от "044" каждую пару двигателей в парных мотогондолах с воздухозаборниками раздвинули, освободив от них нижнюю часть фюзеляжа, разгрузив его от повышенных температурных и вибрационных нагрузок, при этом изменили нижнюю поверхность крыла в месте расчетной области поджатия потока, увеличили щель между нижней поверхностью крыла и верхней поверхностью воздухозаборника – все это позволило интенсивней использовать эффект поджатия потока на входе в воздухозаборники на Кмакс, чем это удалось получить на "044".

Новая компоновка мотогондол потребовала изменений по шасси: основные стойки шасси разместили под мотогондолами, с уборкой их внутрь между воздушными каналами двигателей, перешли к восьмиколесной тележке, изменилась также схема уборки носовой стойки шасси. Важным отличием "004" от "044" стало внедрение переднего многосекционного убирающегося в полете крылышка-дестабилизатора, выдвигавшегося из фюзеляжа на взлетно-посадочных режимах, и позволявшего обеспечивать требуемую балансировку самолета при отклоненных элевонах-закрылках. Доработки конструкции, увеличение коммерческой нагрузки и запаса топлива привели к возрастанию взлетной массы самолета, которая превысила 190 тонн (для "044" – 150 тонн).

Строительство предсерийного Ту-144 № 01-1 (бортовой № 77101) завершилось в начале 1971 года, 1 июня 1971 года самолет совершил первый полет. По программе заводских испытаний машина выполнила 231 полет, продолжительностью 338 часов, из них 55 часов самолет летал на сверхзвуке. На этой машине отрабатывались комплексные вопросы вопросы взаимодействия силовой установки и самолета на различных режимах полета. 20 сентября 1972 года машина совершила перелет по трассе Москва-Ташкент, при этом маршрут был пройден за 1 час 50 минут, крейсерская скорость во время полета достигала 2500 км/ч. Предсерийная машина стала основой для развертывания серийного производства на Воронежском авиационном заводе (ВАЗ), которому решением правительства было поручено освоение в серии Ту-144.

Первый полет серийного Ту-144 № 01-2 (бортовой № 77102) с двигателями НК-І44А состоялся 20 марта 1972 года. В серии, по результатам испытаний предсерийной машины, была откорректирована аэродинамика крыла и еще раз несколько увеличена его площадь. Взлетная масса в серии достигла 195 тонн. Удельный расход топлива НК- 144А к моменту эксплуатационных испытаний серийных машин намеревались довести до за счет оптимизации сопла двигателя до 1,65-1,67 кг/кгс×час, а в дальнейшем до 1,57 кг/кгс×час, при этом дальность полета должна была увеличиться до 3855-4250 км и 4550 км соответственно. Реально смогли достичь к 1977 году в ходе испытаний и доводок серии Ту-144 и НК-144 А Ср=1,81 кг/кгс×час на крейсерском сверхзвуковом режиме тяги 5000 кгс, Ср=1,65 кг/кгс×час на взлетном форсажном режиме тяги 20000 кгс, Ср=0,92 кг/кгс×час на крейсерском дозвуковом режиме тяги 3000 кгс и на максимальном форсажном режиме на трансзвуковом режиме получили 11800 кгс.

3 июня 1973 года первая серийная машина во время демонстрационного полета в Ле-Бурже потерпела катастрофу. Погиб экипаж во главе с летчиком-испытателем М.В. Козловым (помимо М.В. Козлова в этом полете погибли второй пилот В.М. Молчанов, Заместитель главного конструктор В.Н. Бендеров, бортинженер А.И. Дралин, штурман Г.Н. Баженов, инженер Б.А. Первухин). Для расследования катастрофы была создана комиссия, в которой принимали участия специалисты СССР и Франции. По результатам расследования французы отмечали, что отказа в технической части самолета не было, а причиной катастрофы явилось: наличие в кабине непристегнутых членов экипажа, внезапное появление самолета "Мираж" в поле зрения экипажа самолета Ту-144, наличие кинокамеры в руках одного из членов экипажа, которая при падении могла заклинить штурвал управления. Судя по всему в тот момент подобное заключение устраивало всех. Пожалуй наиболее емко и точно о катастрофе Ту-144 в Ле-Бурже в 90-е годы высказался Э.В. Елян: "Эта катастрофа – горький пример того, как стечение мелких на первый взгляд, незначительных небрежностей, в данном случае и со стороны французских служб управления полетами, привело к трагическим последствиям."

Производство Ту-144 с НК-144А продолжалось в Воронеже до начала 1977 года. На этих машинах был проведен большой объем летных испытаний и начаты полеты с пассажирами. На Ту-144 № 02-1 (бортовой № 77103), первый полет выполнен 13 декабря 1973 года, отрабатывался пилотажно-навигационный комплекс НПК-144, система электроснабжения, проводились испытания на режимах прерванного взлета, совершались технические рейсы по городам СССР.

На Ту-144 № 02-2 (бортовой № 77144), первый полет 14 июня 1974 года, проводились исследования по аэродинамике, прочности, поведению на больших углах атаки, проверялась работа самолетных систем и оборудования в нештатных полетных ситуациях, в 1975 году машина летала в Ле-Бурже.

Ту-144 № 03-1 (бортовой № 77105) построили в 1973 году и сразу переделали в Ту-144Д с двигателями РД-36-51А.

Ту-144 № 04-1 (бортовой № 77106), первый полет 4 марта 1975 года, использовался для оценки эффективности работы СКВ, на нем решались некоторые проблемы по топливной системе. 26 декабря 1975 года на этой машине был выполнен первый эксплуатационный рейс по маршруту Москва – Алма-Ата. К этому моменту помимо летчиков МАП, на Ту-144 уже начали летать летчики МГА. Самолет перевозил по маршруту грузы, почту, полеты проходили на высотах 18000 м и со скоростями 2200 км/ч. В настоящее время Ту-144 № 041 можно видеть в экспозиции Музея в Монино.

Заводские испытания серийного Ту-144

В полете Ту-144Д

Ту-144 № 04-2 (бортовой № 77108), первый полет 12 декабря 1975 года, проводились доводочные работы по системам навигационного оборудования, по АБСУ-144, по системе директорного захода на посадку, по автомату тяги.

Ту-144 № 05-1 (бортовой № 77107), первый полет 20 августа 1975 года, после заводских испытаний и испытаний по различным программам, был представлен в 1977 году в качестве комплексного объекта на совместные государственные испытания. По результатам этих испытаний отмечалось, что летно-технические характеристики самолета, за исключением практической дальности полета с заданным числом пассажиров, взлетной массе, соответствуют заданным на Ту-144 требованиям (при испытаниях получили практическую дальность полета на сверхзвуке при взлетной массе 195 тонн при коммерческой нагрузке 15 тонн 3080 км, при 7 тоннах – 3600 км. Подчеркивалось, что дальность полета 4000-4500 км, при коммерческой нагрузке 14-15 тонн на Ту-144 с НК-144А не может быть реализована и отмечалось, что получение требуемой дальности возможно с двигателями РД-36-51А.

После окончания совместных испытаний принимается решение МАП-МГА о начале пассажирских перевозок на самолетах Ту-144 с НК-144А. Ту-144 № 05-2 (бортовой № 77109), первый полет 29 апреля 1976 года, и Ту-144 № 06-1 (бортовой № 77110), первый полет 14 февраля 1977 года, использовались для регулярных пассажирских перевозок по трассе Москва – Алма-Ата. В первый пассажирский рейс Ту-144 отправился 1 ноября 1977 года. Полеты на расстояние 3260 км на высоте 16000-17000 м со скоростью 2000 км/ч проводились один раз в неделю, количество пассажиров на борту не превышало 80 человек. До момента прекращения регулярной эксплуатации с пассажирами в мае 1978 года, экипажи Аэрофлота на Ту-144 выполнили 55 рейсов, перевезя 3284 пассажира. Ту-144 с НК-144А стал первым в СССР пассажирским самолетом, который получил национальный сертификат летной годности на безопасность перевозки пассажиров, остальные самолеты Аэрофлота в то время подобного сертификата не имели (исключение составлял Ту-134, который был сертифицирован в Польше по английским нормам летной годности).

Как отмечалось выше, работы по альтернативному двигателю типа РД-36-51 для Ту-144 начались еще в 1964 году. 4 июня 1969 года ВПК при Совете Министров СССР принимает решение № 131 по самолету Ту-144 с двигателями РД-36-51. Дальность полета при взлетной массе 150 тонн со 150 пассажирами оговаривалась в 4500 км, а со 120 пассажирами и при взлетной массе 180 тонн – 6500 км. Вариант Ту-144 с новыми двигателями получает обозначение Ту-144Д ("004Д"). К середине 70-х годов РД-36-51 становится реальностью, колесовское ОКБ сумело подготовить для испытаний на Ту-144 первые двигатели РД-36-51 А с взлетной тягой 20000 кгс, крейсерской тягой 5100 кгс и удельным расходом топлива на крейсерском сверхзвуковом режиме 1,26 кг/кгс×час, на втором этапе предполагалось довести взлетную тягу до 21000 кгс и крейсерский удельный расход топлива до 1,23 кг/кгс×час (на перспективу речь шла о 23000-24000 кгс на взлетном режиме и 5400 кгс на крейсерском.)

Первым Ту-144, летавшим с РД-36-51А стал самолет № 03-1, первый полет 30 ноября 1974 года. До середины 1976 года на этой машине шли отработки и доводки новой силовой установки. 5 июня 1976 года самолет выполняет дальний полет на 6200 км с нагрузкой 5 тонн, этот полет подтвердил перспективность и реальность продолжения работ по Ту-144Д.

Во второй половине 70-х годов ВАЗ переходит к серийному выпуску Ту-144Д. Первым серийным Ту-144Д стал самолет № 06-2 (бортовой № 77111), первый полет 27 апреля 1978 года. Самолет начал проходить совместные испытания, но 23 мая 1978 года машина терпит катастрофу под Егорьевском, причиной которой стало разрушение топливопровода в двигательном отсеке. Самолет пилотировал летчик-испытатель МГА В. Попов, вторым пилотом был Э.В. Елян, экипажу удалось выполнить вынужденную посадку с убранным шасси. При посадке Э.В. Елян получил травмы, а двое инженеров-испытателей погибли. Эта катастрофа стала непосредственной причиной приостановки, а затем и полного прекращения эксплуатации Ту-144 с пассажирами.

Выпускаются и доводятся до летного состояния еще четыре Ту-144Д №№ 07-1, 08-1, 08-2 и 09-1 (бортовые №№ 77112, 77113, 77114 и 77115). Первые две машины проходили совместные государственные испытания, которые закончились в начале 80-х годов. По результатам этих испытаний Ту-144Д был рекомендован для эксплуатации с пассажирами, также как и Ту-144 с НК-144А. Самолет получил сертификат летной годности, но эксплуатации с пассажирами не было, программа была постепенно свернута. Последняя, построенная машина Ту-144Д № 09-2 так и осталась невостребованной и еще долго стояла на аэродроме завода в Воронеже. Помимо перечисленных построенных и летавших Ту-144 несколько планеров самолета было построено для проведения прочностных испытаний. Взлетная масса Ту-144Д превысила 200 тонн, в ходе совместных государственных испытаний удалось получить сверхзвуковую дальность полета с коммерческой нагрузкой в 15 тонн 5330 км, с 11-13 тоннами – 5500-5700 км и с 7 тоннами – 6200 км, при аэронавигационном запасе топлива в конце полета 10 тонн. В 80-е годы часть из построенных самолетов Ту-144 продолжали использовать в качестве летающих лабораторий для проведения различных испытательных программ по созданию новых сверхзвуковых тяжелых самолетов, в том числе и по программам дальнейшего развития СПС.

В июле 1983 года на одном из Ту-144Д экипаж во главе с летчиком- испытателем С. Агаповым (второй пилот Б. Веремей) установили 13 мировых рекордов скорости и высоты полета с различными грузами (для ФАИ машина была заявлена как самолет "101"). В 70-е годы существовали проекты дальнейшей модернизации самолета Ту-144. Опыт разработки, испытаний и начальной эксплуатации Ту-144 с НК-144А показали, что обеспечивается только выполнение задачи минимум – обслуживание авиалиний протяженностью до 4000 км. Начало работ по Ту-144Д с РД-36-51А показали, что Ту-144 способен достигнуть требуемых дальностей и имеет дальнейшие запасы для модернизации. Прежде всего решили отказаться от унификации конструкции по силовой установке. Путем ревизии конструкции планера, самолетных систем и оборудования Ту-144 предполагали поднять весовую отдачу самолета по топливу. Новый проект получил обозначение Ту-144ДА. Первые проработки по нему показали, что имеется возможность при взлетной массе 235 тонн увеличить запас топлива до 125 тонн (вместо 90- 95 тонн у Ту-144Д), при этом площадь крыла увеличивалась до 544 кв.м. (вместо 507 кв.м. у Ту-144Д), силовая установка переводилась на двигатели типа "61" с реверсом тяги (развитие РД-36-51А) с удельным расходом топлива на крейсерском режиме 1,23 кг/кгс×час и максимальной взлетной тягой 21000 кгс. Количество пассажиров доводилось до 130-160 человек, расчетная практическая дальность полета с нормальной коммерческой нагрузкой увеличивалась до 7000-7500 км. Работы по Ту-144ДА не получили дальнейшего практического развития из-за постепенного свертывания всей программы по Ту-144, однако наработки по проекту использовались в начавшихся исследованиях по теме СПС-2 (Ту-244).

Помимо пассажирских Ту-144, в ОКБ по предложению ВВС прорабатывалось несколько военных вариантов Ту-144 различного назначения. В конце 70-х годов предлагалось создать на базе Ту-144Д постановщик-разведчик Ту-144ПР и дальний перехватчик ДП-2. В начале 80-х годов совместно с авиацией ВМФ прорабатывались предложения по переделке Ту-144Д в постановщик помех Ту-144П и авиационно-ракетные комплексы Ту-144К и Ту-144КП. Все эти работы не вышли из первоначальной стадии рассмотрения технических предложений и изучения вопроса заказчиком.

Интересно сравнить судьбу Ту-144 и англо-французского "Конкорда" – машин близких по назначению, конструктивному исполнению и времени создания. Прежде всего следует отметить, что "Конкорд" проектировался в основном для сверхзвуковых полетов над безлюдными океанскими просторами (основное назначение – перелеты между Европой и Америкой через океан), отсюда по условиям звукового удара выбор меньших высот крейсерского сверхзвукового полета и, как следствие, меньшая площадь крыла, меньшая взлетная масса, меньшая потребная крейсерская тяга силовой установки и удельные расходы топлива. Ту-144 предстояло в основном летать над сушей, отсюда большие высоты полета и соответственное увеличение параметров и самолета и требуемых тяг силовой установки. Сюда следует добавить менее совершенные двигатели (по своим удельным параметрам двигатели Ту-144 приблизились к "Олимпу" только в последних вариантах), плюс худшие удельные параметры отечественного оборудования и самолетных агрегатов по сравнению с западными (хроническая болезнь советской авионики). Все эти отрицательные исходные моменты в значительной мере в ходе развития проекта удалось компенсировать высоким совершенством аэродинамики Ту-144 (по значению полученного аэродинамического качества при полетах на крейсерском сверхзвуковом режиме Ту-144 превосходил "Конкорд"), что давалось естественным усложнением конструкции самолета и снижением уровня технологичности самолета в производстве. Количество построенных серийных Ту-144 и "Конкордов" было приблизительно равным, но в отличие от Ту-144 англо-французские СПС находились в эксплуатации, хотя и дотационной со стороны правительства, практически до начала 90-х годов.

Стоимость билета на трассе Лондон – Нью-Йорк в 1986 году составляла 2745 USD. Позволить такие дорогие полеты могли и могут лишь только весьма состоятельные и занятые люди, для которых формула "время-деньги" есть основное кредо существования. На Западе такие люди есть и для них полеты на "Конкордах" естественная экономия время и денег, тому подтверждение общий налет "Конкордов" на трассах на 1989 год в 325.000 летных часов. В результате можно считать, что программа "Конкорд" для англо-французов была в достаточной мере коммерческой и в определенной степени престижной по отношению к американцам. В СССР богатых деловых людей, для которых время превращалось бы в деньги, не было так, что естественного рынка услуг, который должен был удовлетворять Ту-144 в СССР просто не существовало. Самолет заведомо должен был стать в значительной степени дотационным и убыточным в эксплуатации в Аэрофлоте. Поэтому программу создания Ту-144 в большой степени можно отнести к престижной программе, мало обеспеченной реальными экономическими потребностями отечественного рынка авиационных услуг. В результате с одной стороны героические усилия ОКБ А.Н. Туполева, других предприятий, организаций МАП и всего ВПК СССР, по развитию Ту-144, с другой стороны первоначальный малопрофессиональный эмоциональный подъем и поддержка со стороны власть предержащих, постепенно перешедшая в безразличие по мере затягивания программы, и в значительной степени торможение со стороны руководства Аэрофлота, которому малодоходная головная боль с освоением сложнейшего комплекса Ту-144 была по большому счету просто не нужна. Поэтому в начале 80-х годов, когда в СССР начали четко проступать черты грядущего экономического и политического кризиса, и советское руководство начало пытаться навести некоторую экономию (военных программ эти благие намерения не касались), одной из первых пострадала программа Ту-144.

Создание и доводка Ту-144 стала крупнейшей и сложнейшей программой в истории советского самолетостроения. В результате длительной работы удалось создать летательный аппарат высочайшего мирового класса, по своим основным летно-техническим характеристикам не уступающий соответствующему самолету, созданному на Западе. Работы по Ту-144 во многом обеспечили успех других сверхзвуковых тяжелых самолетов ОКБ: модернизированные двигатели НК-144 использовались для Ту-22М, многие аэродинамические и компоновочные решения, а также подходы к проектированию агрегатов и систем использовались для Tу-22M и Ту-160.

Хотя активные работы по Ту-144 в начале 80-х годов были практически свернуты, направление на создание отечественного сверхзвукового пассажирского самолета получило в дальнейших работах ОКБ по созданию СПС-2 – самолета Ту-244. Помимо наработок по аэродинамике, силовой установке, системе управления и т.д., для работ по теме СПС-2, в рамках совместных работ с западными авиационными фирмами, один из летных экземпляров Ту-144Д был переоборудован в летающую лабораторию Ту-144ЛЛ "Москва" (4 х НК-321), на которой было выполнено несколько десятков экспериментальных полетов по совместной программе нацеленной на создание в будущем экономически и экологически совершенного сверхзвукового пассажирского самолета XXI века.

Основные данные серийного СПС Ту-144Д (по результатам испытаний):

– длина самолета без ПВД – 64,45 м;

– размах крыла – 28,8 м;

– высота самолета – 12,5 м;

– площадь крыла с наплывом – 506,35 м2;

– максимальная взлетная масса – 207000 кг;

– масса пустого снаряженного самолета для варианта на 150 пассажиров – 99200 кг;

– крейсерская сверхзвуковая скорость полета – 2120 км/ч;

– практическая дальность полета, с коммерческой нагрузкой:

7 тонн (70 пасс.) – 6200 км;

11-13 тонн (110-130 пасс.) – 5500-5700 км;

15 тонн (150 пасс.) – 5330 км.

Ту-144