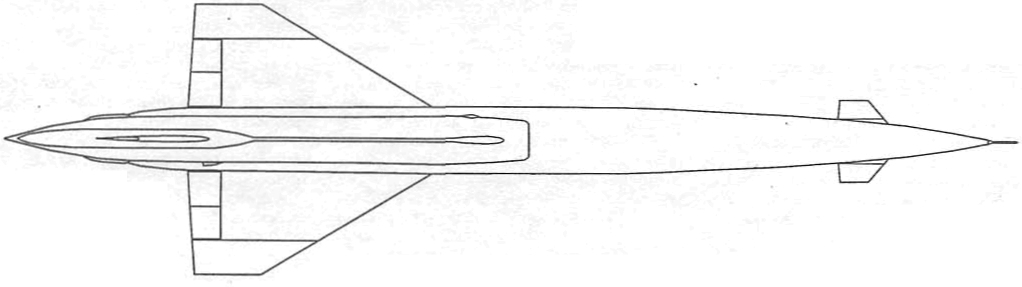

Экспериментальный ракетный самолет, проект

Проект экспериментального ракетного самолета "139" готовился для выполнения одного из этапов программы создания ракетоплана "Звезда". По конструкции и назначению самолет "139" был близок к американскому экспериментальному ракетному самолету Х-15.

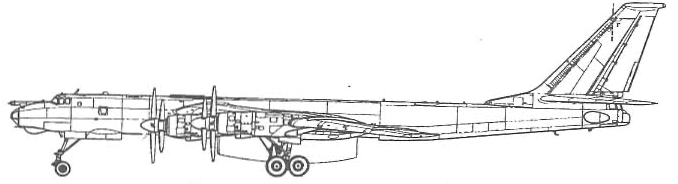

Дальний беспилотный самолет-разведчик, опытный

Еще на первоначальном этапе работ по самолету "123" предусматривалась проработка варианта полностью спасаемого самолета-разведчика. В КБ в ходе проектирования рассматривались различные варианты решения этой задачи, но к реальным работам приступили только после передачи самолета "123" в серию.

В 1964 году в КБ качались проектные работы по полностью спасаемому беспилотному самолету-разведчику, получившему по КБ обозначение самолет "139" (Ту-139, ДБР-2), система "Ястреб-2".

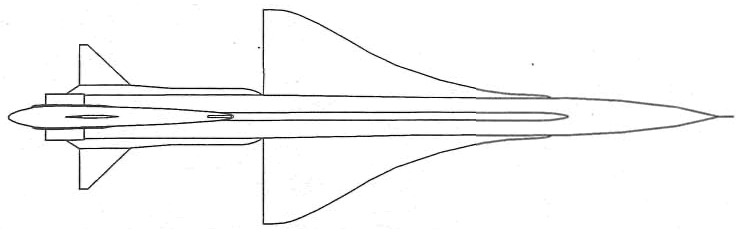

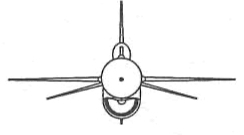

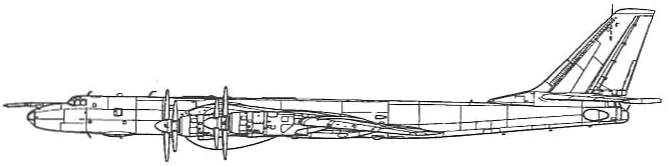

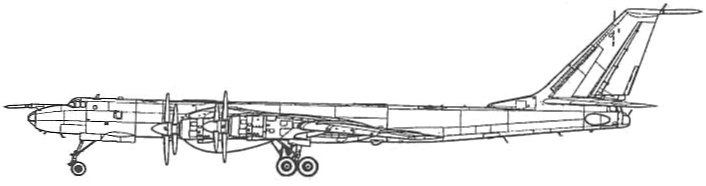

Самолет "139" создавался на базе серийного самолета "123" и в основных компоновочных решениях соответствовал ему, за исключением новой оживальной в плане формы крыла и уменьшенного поперечного V горизонтальных плоскостей хвостового оперения. Основные отличия в конструкции были связаны с установкой на самолет "139" системы спасения. В хвостовой части самолета был установлен контейнер увеличенного размера под комбинированный посадочно-тормозной парашют, который, помимо торможения, после перецепки с помощью специальной системы выполнял функции посадочного. Для торможения у земли в фюзеляже были установлены несколько твердотопливных тормозных двигателей, которые начинали работать на последнем этапе посадки, по сигналу от контактного щупа. Мягкая посадка производилась с посадочной массой 13500 кг. Основные массогабаритные параметры и летные характеристики самолета "139" практически полностью соответствовали самолету "123".

В ходе работ по данной теме были построены несколько экземпляров опытного самолета "139". В конце 60-х начале 70-х годов начались их испытания и доводки, в том числе и летные с натурной проверкой системы спасения. Но вскоре программа была свернута и работы по самолету "139" в КБ были прекращены.

Наработки по теме "139" были использованы в проектах беспилотных дозвуковых разведчиков "141" и "143".

Самолет "139"

Беспилотный самолет-снаряд класса "воздух-земля", проект

В конце 50-х годов в КБ проводилась проработка проектов самолетов-снарядов класса "воздух-земля" различного назначения. Работы проходили под обозначением самолет "140".

Самолет-снаряд предназначался для вооружения самолетов-носителей типа Ту-95, "125", "135" и др.

Оперативно-тактический беспилотный самолет-разведчик. Беспилотный комплекс оперативно-тактической разведки, серийный.

Опыт разработки, испытаний, доводки, серийного производства и эксплуатации беспилотного разведывательного комплекса ДБР-1 (Ту-123), а также работы по его дальнейшему развитию ДБР-2 (Ту-139) с полностью спасаемым беспилотным самолетом позволили ОКБ перейти к работам над полностью спасаемым беспилотным разведывательным комплексам тактического и оперативно-тактического назначения следующего поколения. Результатом этих работ стало создание, освоение в серии и передача на вооружение оперативно-тактического комплекса Ту-141 (ВР-2, "Стриж"), тактических комплексов Ту-143 (ВР-3, "Рейс") и его развития Ту-243 (ВР-3Д, "Рейс-Д").

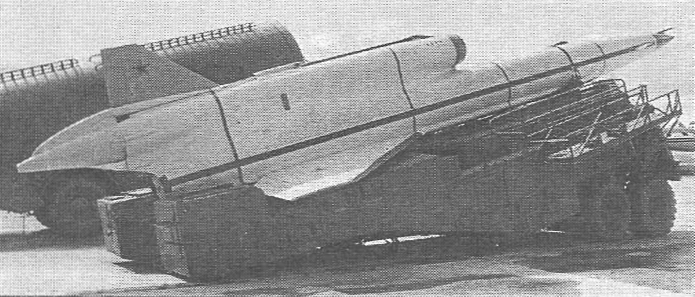

Ту-141 на транспортно-пусковой установке

К работам над комплексами "Рейс" и "Стриж" в ОКБ приступили практически одновременно. Многие технические решения для обоих комплексов и компоновочные решения самих беспилотных самолетов-разведчиков были близкие по своей практической реализации, отличия в основном касались дальности действия систем. Беспилотный комплекс оперативно-тактической разведки ВР-2 "Стриж" предназначался для проведения разведывательных операций на глубину в несколько сотен километров от линии фронта, тактический комплекс БР-3 "Рейс" - в несколько десятков.

В случае с комплексом "Стриж", при проектировании беспилотного самолета-разведчика, первоначально речь шла о создании двухрежимного летательного аппарата. Предполагалось, что беспилотный самолет "141" на трансзвуковой или на небольшой сверхзвуковой скорости (1200-1300 км/ч) будет два раза прорывать фронтовую ПВО противника (при прохождении на маршрут разведки и при возвращении на место посадки. Следование по маршруту разведки самолет должен был проходить на крейсерском дозвуковом режиме. Посадку самолет-разведчик должен был выполнять по-самолетному на выпускаемую перед посадкой лыжу. На подобном алгоритме использования самолета "141" настаивали военные. Предварительные оценки и расчеты, проведенные в ОКБ, показали, что подобный подход к созданию нового беспилотного комплекса приведет к лавинообразному увеличению массы самолета при попытках сохранить требуемые основные летно-тактические данные. Выход даже на короткое время на один из самых невыгодных с аэродинамической точки зрения трансзвуковой режим потребовал бы принятия мер по поиску оптимизации аэродинамики летательного аппарата, его силовой установки с учетом особенностей этого режима. Необходимо было бы отказаться от относительно простого однорежимного воздухозаборника, применять двигатель значительно большей тяги, возможно с форсажной камерой, что в свою очередь потребовало бы увеличения запаса топлива и, как следствие, стартовой массы и т.д. Таким образом, некоторое ожидаемое увеличение устойчивости комплекса к средствам фронтовой ПВО, при сохранении остальных характеристик, могло быть достигнуто лишь за счет значительного усложнения конструкции беспилотного летательного аппарата, снижения надежности и увеличения стоимости комплекса.

Поэтому, на основании достаточно длительных обсуждений проблемы, было принято и согласовано с заказчиком решение отказаться от сверхзвукового режима и ограничиться скоростью 1000 км/ч на всем маршруте выполнения разведывательного полета. Одновременно отказались от посадки на аэродром на лыжу, перейдя к варианту вертикальной парашютной посадки с включением тормозных устройств на последнем этапе. Постепенно предлагаемый проект самолета "141" приблизился к увеличенной масштабной копии тактического беспилотного самолета-разведчика "143".

В окончательном варианте по идеологическому построению комплекс "Стриж" и его элементы в основном повторили своего меньшего собрата - комплекс "Рейс" и отличались от него расширенным составом бортового и разведывательного оборудования в едином варианте комплектации, размерами самолета-разведчика и новым наземным комплексом средств обслуживания и обеспечения боевой работы.

По компоновочной схеме и техническим решениям самолет "141" стал как бы увеличенной копией самолета "143". Самолет-разведчик по составу разведывательного оборудования (аэрофотоаппараты, инфракрасная разведывательная система) способен выполнять соответствующие виды разведки в любое время суток. Состав навигационно-пилотажного комплекса обеспечивал нормальную работу разведчика и его оборудования на больших удалениях от места старта. Для комплекса рассматривались варианты оснащения самолета "141" средствами разведки, выполненными на основе квантомеханических генераторов (лазеры) и введения в комплекс систем радиационной разведки.

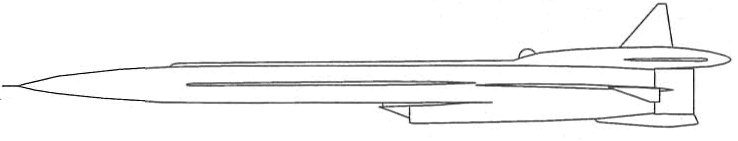

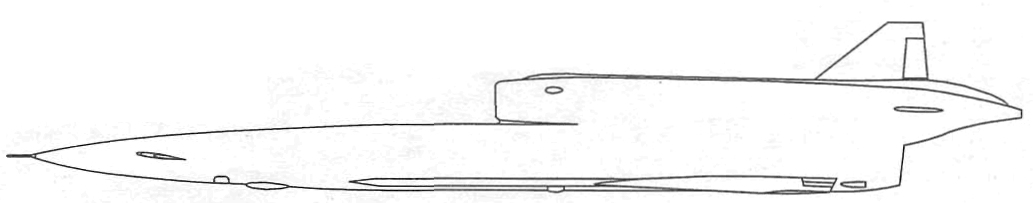

Самолет "141" представлял из себя цельнометаллический низкоплан, выполненный по схеме "бесхвостка" с ПГО. Треугольное крыло со стреловидностью по передней кромке 58°, имело небольшие наплывы в корневых частях. ПГО - переставляемое на земле в пределах от 0° до 8° в зависимости от центровки самолета, трапециевидной формы в плане, с углом стреловидности по передней кромке 41,3°. Вертикальное оперение выполнялось со стреловидностью по передней кромке 52°. Управление самолетом осуществлялось с помощью двухсекционных элевонов на крыле и руля направления. Фюзеляж круглой формы диаметром в цилиндрической части 950 мм, переходящий в районе установки двигателя в овальную. Воздухозаборник дозвуковой, установлен над фюзеляжем. На самолете "141" устанавливался ТРД типа Р9А-300 или KP-I7A на машинах более поздних выпусков, со статической тягой 2000 кг. Двигатель компоновался под углом 4,5° к оси самолета. Старт самолета-разведчика осуществлялся с помощью мощного стартового твердотопливного ускорителя, монтировавшегося под хвостовой частью фюзеляжа.

Посадка самолета-разведчика после выполнения задания осуществлялась с помощью парашютной системы (тормозной и посадочный парашюты), расположенной в обтекателе в хвостовой части фюзеляжа над соплом ТРД, как и на самолете "143". Шасси выполнялось трехопорным, пяточного типа, выпускавшееся на посадке. Имелась система отстрела посадочного парашюта и тормозная твердотопливная силовая установка, включавшаяся на последнем этапе посадки.

Наземное обслуживание и старт самолета-разведчика осуществлялись с помощью наземных мобильных средств СПУ-141, ТЗМ141, МТ-141, КГЖ-141 и ПОД-3, обеспечивавших эффективное использование беспилотного самолета-разведчика, быструю переброску основных элементов комплекса своим ходом на большие расстояния с сохранением необходимого уровня боеспособности. При транспортировке часть консолей крыла отклонялась в вертикальное положение, что уменьшало габариты самолета "141".

Работами над комплексом "Стриж" руководил Г.М. Гофбауэр, возглавлявший в ОКБ направление по беспилотной технике до начала 90-х годов, до своей смерти, и проведший огромную работу по обеспечению проектирования, доводки, разворачивания серийного производства и освоению в войсках туполевских беспилотных комплексов нового поколения "Рейс" и "Стриж". С начала 90-х годов беспилотную тематику в ОКБ возглавил Главный конструктор Л.Т. Куликов

Первый опытный экземпляр самолета "141" совершил полет в декабре 1974 года. Первые опытные самолеты "141" оснащались опытными двигателями КР-17А. Серийная постройка самолета "141" была развернута в 1979 году на Харьковском авиационном заводе (бывший № 135), всего до момента окончания серии в 1989 году завод выпустил 152 экземпляра самолета "141". Первую установочную партию беспилотных самолетов в количестве 10 экз. оснастили двигателями типа Р9А-300 {вариант авиационного ТРД РД-9Б самолета МиГ-19С), а затем, после освоения в серии КР-17А, ХАЗ перешел на серийный выпуск самолета-разведчика с ним. После окончания заводских и государственных испытаний комплекс "Стриж" принимается на вооружение Советской Армии. В основном комплексы поступили в части, дислоцированные на западных границах СССР, и после распада последнего большая часть из них оказалась в собственности новых независимых государств, в частности в вооруженных силах Украины. Помимо основного разведывательного варианта, ОКБ прорабатывало самолет-мишень на базе Ту-141.

Основные данные беспилотного самолета-разведчика Ту-141

– размах крыла - 3,875 м;

– длина самолета - 14,33 м;

– высота в линии полета - 2,435 м;

– площадь крыла - 10 м2;

– взлетная масса - 5370 кг;

– скорость полета - 1100 км/ч;

– диапазон высот полета - 50-6000 м;

– дальность полета -

1000 км.

|

|

Самолет "141"

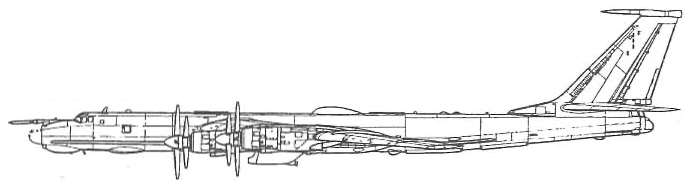

Дальний самолет противолодочной обороны. Дальний авиационный противолодочный комплекс, серийный.

Появление в составе ядерных ударных сил США атомных подводных лодок, вооруженных баллистическими ракетами типа "Поларис", потребовало от советской противолодочной обороны вынесения рубежей обнаружения и уничтожения подводных лодок - ракетоносителей на расстояние, превышающее дальность пуска их ракет.

Одним из направлений развития противолодочной обороны в СССР в начале 60-х годов стало создание дальних противолодочных самолетных комплексов, оснащенных средствами обнаружения и уничтожения подводных лодок. Наряду с несколькими другими отечественными авиационными ОКБ, в начале 60-х годов ОКБ А.Н. Туполева приступило к работам по созданию дальнего самолета-носителя средств борьбы с новейшими подводными лодками вероятных противников. С самого начала проектирования самолет-носитель рассматривался как элемент комплексной системы, способный автономно решать задачи борьбы с подводными лодками. Новый комплекс получил обозначение Ту-142 и первоначально рассматривался как комбинация самолета-носителя на базе серийного Ту-95М, оснащенного комплектом РГБ и различных средств поражения подводных лодок. Самолет-носитель, получивший обозначение Ту-95ПЛО, должен был нести в своих грузоотсеках радиогидроакустические буи, противолодочные авиабомбы, мины, противолодочные самонаводящиеся торпеды, оснащенные как обычными боевыми частями, так и ядерными. Максимальная боевая нагрузка Ту-95ПЛО должна была составлять 9 тонн. Самолет с этой нагрузкой должен был в режиме барражирования находиться в воздухе от 3,5 до 10,5 часов в зависимости от удаленности района патрулирования. По проекту на Ту-95ПЛО отсутствовали бортовые средства поиска и обнаружения подводных лодок (мощный обзорный радиолокатор, магнитометр, тепловизионная система). Все это должно было находиться на втором самолете, входившем в комплекс - модифицированном самолете Ан-22, грузоподъемность и внутренние габариты которого удовлетворяли весьма громоздким образцам оборудования, предлагавшегося отечественной радиоэлектронной промышленностью на начальном этапе проектирования комплекса.

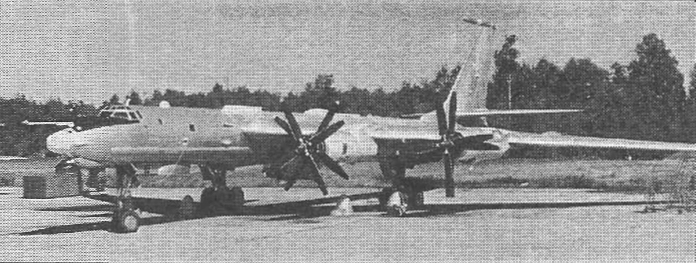

Ту-142

Успехи в создании радиоэлектронных комплексов, уменьшение их массогабаритных параметров и энергопотребления позволили вскоре перейти к проектированию дальнего самолетного противолодочного комплекса на основе единого самолета-носителя - Ту-142 ("ВП") с размещением на нем всего комплекса оборудования поиска и средств поражения подводных лодок. В качестве базы для самолета-носителя Ту-142 ОКБ предлагало взять самолет дальней разведки и целеуказания Ту-95РЦ, который в этот период ОКБ создавало по заказу ВМФ. Предложение было принято. 28 февраля 1963 года вышло Постановление Совета Министров СССР по дальнему самолетному противолодочному комплексу Ту-142. ОКБ поручалось спроектировать и построить на базе самолета Ту-95РЦ дальний противолодочный самолет Ту-142 с поисково-прицельной системой "Беркут-95" и набором средств поражения подлодок. Для обеспечения работы системы "Беркут" должна была быть разработана специальная пилотажно-навигационная система ПНС-142, сопряженная с противолодочным оборудованием и вооружением. Помимо средств противолодочной обороны с целью расширения диапазона использования самолета предполагалось разместить на его борту средства радиотехнической разведки, в частности, станции "Квадрат-2" и "Куб-3".

Очень жесткие требования со стороны заказчика были выдвинуты к взлетно-посадочным характеристикам нового самолета. В эти годы командование ВВС и их технические службы требовали практически от всех вновь разрабатываемых боевых самолетов возможности эксплуатации с грунтовых аэродромов, что должно было повысить выживаемость авиационных систем на начальном этапе военных действий, в том числе и с применением ядерного оружия. В результате при проектировании Ту-142, для улучшения взлетно-посадочных характеристик самолета и приспособления его для работы с грунтовых аэродромов, ОКБ пошло на применение новой конструкции основных стоек шасси с двенадцати колесным и тележками, а также перешло на использование двухщелевых закрылков. Поскольку размеры новой тележки были значительно больше ранее использовавшейся на Ту-95, пришлось значительно увеличить размеры обтекателей гондол под уборку основных стоек. Само крыло было новым с современным набором профилей, при этом площадь его увеличилась до 289,9 м2. Для увеличения эффективности управления на 14% увеличивалась площадь руля высоты.

Анализ использования бортового оборонительного вооружения самолетов семейства Ту-95, а также улучшение характеристик средств ПВО вероятного противника привели к тому, что на Ту-142 оставили только кормовую пушечную установку. Одновременно расширили возможности бортовых средств радиоэлектронного противодействия. Некоторые предложения по оснащению Ту-142 новейшими системами по тем или иным причинам приняты не были. Например, не внедрили систему управления пограничным слоем, не получила поддержки идея принудительного покидания экипажем кабины в аварийной ситуации. Этап рабочего проектирования Ту-142 показал, что значительно увеличившийся объем нового оборудования в старой кабине Ту-95РЦ не удается. Принимается решение удлинить кабину как минимум на 1,5 метра. На первой опытной машине удлинения делать не стали, но уже второй экземпляр Ту-142 имел удлиненную кабину.

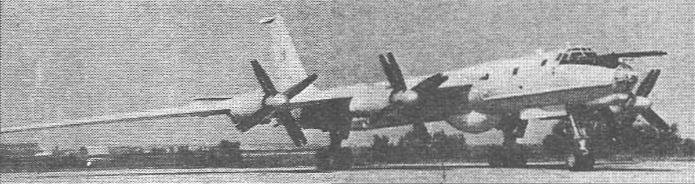

Первая опытная машина Ту-142 № 4200 строилась на Куйбышевском Авиационном заводе, где предполагалось развернуть серийную постройку самолета. К лету 1968 года первый Ту-142 был готов. Внешне он был очень похож на Ту-95РЦ, серийное производство которого все еще продолжалось на заводе. Большая преемственность конструкции планера должна была облегчить переход серийного завода на новый самолет. Как и Ту-95РЦ, Ту-142 имел обзорный радиолокатор в обтекателе в центральной части фюзеляжа для обнаружения подводных лодок в надводном положении и под перископом, за ним находились грузоотсеки с противолодочным ударным вооружением и буями. Верхняя и нижняя пушечные установки были сняты. В носовой части транслятор из системы "Успех" заменили на поисковую инфракрасную противолодочную систему "Гагара" под обтекателем несколько меньшего размера. На концах стабилизатора были установлены новые обтекатели антенной системы "Лира", аэродинамически более приемлемые, чем обтекатели системы "Арфа" на Ту-95РЦ. Полностью новым было крыло с огромными гондолами под новые стойки основного шасси.

Ту-142 № 4200 совершил первый полет 18 июня 1968 года. Самолет пилотировал экипаж во главе с летчиком-испытателем И.К. Ведерниковым. 3 сентября 196S года с аэродрома серийного завода в воздух поднялась вторая машина № 4201, на которой уже была внедрена новая удлиненная на 1,7 метра кабина, но без полного комплекта штатного специального оборудования. 31 октября того же года взлетает третья машина N° 4202 с удлиненной кабиной и со всем необходимым оборудованием, которое было предусмотрено специальным Совместным Решением МАП и ВВС в 1967 году. На этих трех первых машинах проводились заводские летные испытания, а затем и государственные. В основном испытания охватывали отработку и проверку комплекса средств поиска и уничтожения подводных лодок, выяснялась их эффективность и достаточность.

В мае 1970 года первые Ту-142 поступили в эксплуатацию в части авиации ВМФ и начали свою повседневную работу по отслеживанию передвижений западных подлодок на просторах мирового океана. После прохождения всего цикла испытаний и доработок по замечаниям заказчика, 14 декабря 1972 года Постановлением Совета Министров СССР комплекс Ту-142 принимается на вооружение авиации ВМФ. Пока шли испытания и доводки, в Куйбышеве продолжался выпуск серийных машин. Серийные Ту-142 выпускались с удлиненной кабиной и полным комплектом оборудования, продолжались работы по совершенствованию бортового целевого оборудования. Начальный опыт эксплуатации, отказ заказчика от требований работы комплекса с грунтовых аэродромов, а также желание улучшить летные характеристики самолета за счет снижения массы пустого самолета, привели к серьезной дальнейшей модернизации исходного самолета. На Ту-142 № 4211 в кабине были установлены койки для отдыха экипажа в длительных полетах. На Ту-142 № 4231 была демонтирована малоэффективная система "Гагара" и часть оборудования радиоэлектронного противодействия. На этой же машине вернулись к основным шасси с четырехколесными тележками и к нормальным гондолам под них. Все это привело к снижению массы пустого самолета приблизительно на 4 тонны. Летные характеристики по скорости и дальности Ту-142 № 4231 оказались лучше, чем у серийных машин, но в серии пока продолжали строить прежние Ту-142 без столь радикальных конструктивных доработок.

Самолет-ретранслятор Ту-142МР

Первый серийный Ту-142

Ту-142 последних серий

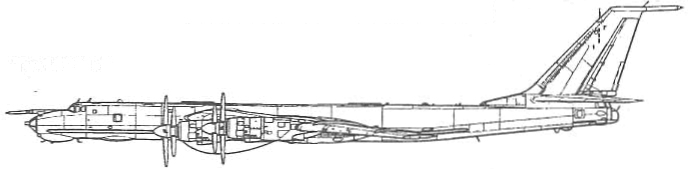

Ту-142М (МК)

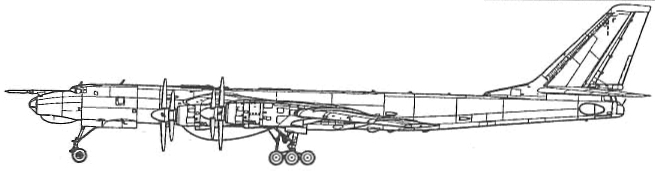

В начале 70-х годов МАП принимает решение передать серийное производство самолетов Ту-142 на Таганрогский Машиностроительный завод. Вскоре началась передача технической документации из Куйбышева в Таганрог и подготовка там серийного производства. Всего в Куйбышеве было выпущено 18 самолетов Ту-142, включая первые три доводочные машины, В настоящее время все самолеты Ту-142 производства Куйбышевского завода выведены из эксплуатации, списаны и утилизированы. Последняя машина N 4242, выпущенная в Куйбышеве, стала эталоном для серии в Таганроге. Она имела удлиненную на 2 метра по сравнению с первой Ту-142 № 4200, перекомпонованную и расширенную кабину. Оборудование и шасси выполнялись по самолету № 4231. Для отличия от предыдущих машин самолет, предназначенный для производства в Таганроге, получает в ОКБ шифр "ВПМ" (Ту-142М). Начиная с 1975 года в Таганроге началось серийное производство самолета Ту-142 ("ВПМ") на основе эталона Куйбышевского завода, самолета Ту-142 № 4242. В эксплуатации серийные самолеты "ВПМ" имели обозначения Ту-142, как и предыдущая модификация. Шифр Ту-142М в эксплуатации получила модификация с новым комплексом "Коршун".

Еще в 1969 году, когда шли заводские испытания первых Ту-142, ОКБ подготовило проект нового самолета Ту-142М с поисково-прицельной системой "Коршун", в которую помимо обзорного радиолокатора должны были входить тепловизионная аппаратура "Пингвин", буксируемый магнитометр "Висла-2", инфракрасный пеленгатор, газоанализатор и модернизированная пилотажно-навигационная система ПНС-142М, обеспечивающая режим автоматического полета при поиске подводных лодок. За базовый был выбран вариант самолета с удлиненной на 2 метра кабиной и со старым двенадцатиколесным шасси. В тот период новую аппаратуру комплекса довести до необходимой степени готовности не удалось и поэтому в серийном производстве продолжали выпускать Ту-142 с "Беркутом".

К 1974 году работы по новому комплексу продвинулись вперед, и он под обозначением "Коршун-К", но с несколько другим составом входящих подсистем начал устанавливаться на Ту-142. В Таганроге были построены первые две серийные машины № 4243 и Ne 4244, оборудованные новым комплексом. Через год, в 1975 году, была выпущена третья машина с "Коршуном" (№ 4264). Самолет № 4243 стал первым, построенным на Таганрогском заводе, и совершил первый полет 4 ноября 1975 года. На первых трех машинах новый комплекс был отработан и испытан. Испытания продолжались до 1980 года, и в ноябре 1980 года новый комплекс был принят на вооружение. Внешне Ту-142 с "Коршуном" отличался от предыдущих Ту-142 ("ВПМ") наличием на киле магнитометра "Ладога", новых типов РГБ. На самолете стоял модернизированный НПК-142М, обеспечивавший автоматическое пилотирование в режиме полетов галсами, а также новый, более эффективный комплекс РЭП. Ту-142 с комплексом "Коршун-К" получил обозначение в промышленности Ту-142МК ("ВПМК"), в дальнейшем новая модификация в частях авиации ВМФ эксплуатировалась под обозначением Ту-142М. В 1986 году восемь самолетов модификации Ту-142М с комплексом "Коршун-К" под обозначением Ту-142М-Э были поставлены в Индию, где с успехом эксплуатируются до настоящего времени. От исходного самолета эти машины отличались только некоторыми изменениями в составе оборудования.

В целях повышения эффективности комплекса Ту-142М с "Коршун -К" по поиску и обнаружению малошумных атомных подводных лодок в середине 80-х годов ОКБ провело дальнейшую модернизацию комплекса. На Ту-142М была внедрена новейшая гидроакустическая система "Заречье". Помимо модернизации элементов поисково-противолодочной системы, на Ту-142М-3 провели работы по дальнейшему повышению эффективности средств РЭП, а также изменили состав самолетного оборудования. Силовая установка была переведена на новую модификацию двигателей НК-12МП, кормовая пушечная установка - на спарку ГШ-23, взятой в комплекте с прицельной станцией с Ту-22М2 (последние серии Ту-142М выпускались также с НК-12МП и ГШ-23). Новый комплекс получил обозначение Ту-142М-3. Первый модернизированный самолет под новый комплекс начал проходить летно-конструкторские испытания в 1985 году, на государственные испытания комплекс вышел в конце 1987 года. В ходе этих испытаний самолет работал по современным атомным подводным лодкам Северного и Тихоокеанского флотов и показал значительно возросшую эффективность их обнаружения. Вскоре серийный завод в Таганроге перешел на выпуск нового комплекса. Ту-142М-3 начали поступать в части авиации ВМФ. На вооружение модернизированный комплекс был официально принят в 1993 году. Самолет Ту-142М-3 стал последним в ряду противолодочных систем, созданных на базе Ту-142. Последняя машина Ту-142М-3 покинула сборочный цех ТАНК в 1994 году, поставив точку в производстве семейства самолетов Ту-95 и Ту-142. Всего в Куйбышеве и Таганроге построили более сотни самолетов типа Ту-142.

Помимо перечисленных модификаций, самолет Ту-142 имел еще несколько опытных и мелкосерийных вариантов. На одном из Ту-142 проходила испытания новая система противолодочного вооружения "Атлантида". Этот вариант самолета получил обозначение Ту-142МП. Часть серийных самолетов Ту-142М по проекту ОКБ Константинова и силами ТАНК была переоборудована и поставлена в авиацию ВМФ в варианте самолета-ретранслятора для связи с подводными лодками, находящимися в подводном положении (комплекс Ту-142МР). В конце 80-х начале 90-х годов на базе элементов Ту-142М и Ту-95МС, по конструкторской документации АНТК им. А.Н. Туполева был разработан и построен в опытном экземпляре самолет разведки и целеуказания Ту-142МРЦ, предназначавшийся для замены в строю Ту-95РЦ. В настоящее время, в связи с изменением концепции по комплексу работы по этой теме в ОКБ прекращены, единственный построенный самолет утилизирован. Существовали и другие варианты и предложения по модернизации комплекса, в частности имелись предложения по вооружению комплекса противокорабельным ударным ракетным вооружением, в рамках конверсии проводились работы по переоборудованию парка Ту-142М в транспортный самолет для перевозки топлива и других грузов. В летающие лаборатории для испытаний мощных ТРД были переоборудованы первая опытная машина Ту-142 № 4200 и Ту-142М № 4243, на которых был проведен большой комплекс работ по испытаниям и доводкам двигателей НК-25, НК-32, НК-144 и РД-36-53А, самолетов Ту-22МЗ, Ту-160, Ту-144 и Ту-144Д.

Непосредственно всеми работами по семейству самолетов на Ту-142 в ОКБ последовательно руководили Главные конструктора Н.И. Базенков, Н.В.Кирсанов. В настоящее время работы по данной тематике возглавляет Главный конструктор Д.А. Антонов.

В настоящее время самолеты Ту-142 последних модификаций продолжают нести службу в составе Северного и Тихоокеанских флотов, а также в составе ВВС Индии.

Основные данные самолета Ту-142М

– размах крыла - 50,04 м;

– длина самолета - 53,07 м;

– высота самолета - 14,47 м;

– площадь крыла 289,9 м2;

– максимальная взлетная масса -

185000 кг;

– боевая нагрузка 8845 кг;

– максимальная скорость полета 800 км/ч;

– крейсерская скорость полета - 705 км/ч;

– скорость барражирования - 450 км/ч;

– практическая дальность полета - 10050 км;

– длина разбега 2560 км;

– число членов экипажа - 10 чел;

– состав СПВ, количество, тип 2 х АМ-23 (2хГШ~23);

Противолодочный самолет Ту-143М3

Ту-142М-3

Ту-142ЛЛ

|

|

|

Tу-142MP - опытный |

Ту-142МР - серийный |