Межконтинентальная стратегическая система, проект

31 июня 1958 года вышло Постановление Совета Министров СССР № 867-408 по созданию авиационно-ракетной стратегической системы на базе самолета-носителя Ту-95. Проект по КБ получил обозначение самолет "135" (Ту-135) и рассматривался как комбинация самолета-носителя Ту-95 (первоначально система также имела обозначение Ту-95С) с крылатым управляемым снарядом большой дальности. В качестве управляемого снаряда предполагалось использовать беспилотный вариант подвесного ударного самолета "СР" КБ П.В. Цыбина, получивший проектное обозначение С-30 {система Ту-95С-30) или с использованием в качестве подвески одного из проектов КБ "100" или "113". Дальность действия ударной системы оговаривалась 8500-9000 км, рубеж пуска самолета-снаряда - 3500-4000 км, крейсерская скорость самолета-носителя 700-800 км/ч и практический потолок - 11000-12000 м. Самолет-снаряд должен был иметь крейсерскую скорость, соответствующую М=2,5-2,7, и высоту полета - 18000-24000 м. Эскизный проект системы необходимо было представить на утверждение в ВВС и в ГКАТ во втором квартале 1959 года, летные испытания системы должны были начаться в первом полугодии 1961 года.

По данной теме был подготовлен эскизный проект, рассматривались носители на базе самолетов Ту-95, Ту-95К и Ту-96, однако дальнейшего развития у этого проекта не было.

Дальний стратегический сверхзвуковой самолет-носитель, проект

3 октября 1960 года вышло Постановление Совета Министров СССР № 1057-437, согласно которому:

- ОКБ В.М.Мясищева передавалось в качестве филиала в КБ В.Н. Челомея и освобождалось от проектирования и разработки сверхзвукового самолета-носителя М-56, вопрос по проектам М-50, М-52 и РСР должен был быть решен дополнительно;

- КБ А.Н.Туполева, в связи с прекращением работ по М-56, должно было в 3-х месячный срок дать предложения по созданию дальнего сверхзвукового самолета-носителя и дальнего сверхзвукового самолета-разведчика с рассмотрением возможности серийной постройки их на заводе № 22 в Казани.

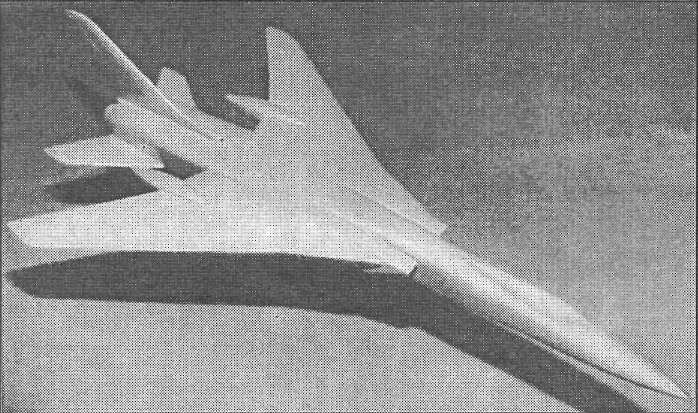

В рамках этой работы, получившей по КБ обозначение самолет "135" (Ту-135), в отделе технических проектов С.М. Егера было рассмотрено большое количество проектов создания авиационно-ракетных и разведывательных стратегических систем на базе различных вариантов сверхзвуковых дальних самолетов. В течение почти пяти лет была проведена большая работа по обоснованию и выбору основных параметров системы и самолета-носителя. Были проработаны десятки вариантов проектов самолета "135" с реализацией большого количества аэродинамических компоновочных решений под различные типы двигателей. В ходе проектирования исследовался и творчески перерабатывался опыт проектирования дальних стратегических сверхзвуковых самолетов, которые разрабатывались в КБ, а также материалы по проектам КБ В.М. Мясищева, которые были переданы в КБ А.Н. Туполева. Внимательно изучался ход работ по американскому стратегическому носителю В-70 "Валькирия", которые к этому времени продвинулись достаточно далеко. Общее руководство проектом "135" А.Н. Туполев планировал возложить на Л.Л. Селякова, одного из главных идеологов мясищевских самолетов М-50, М-52 и М-56, который как раз в этот период был переведен в КБ.

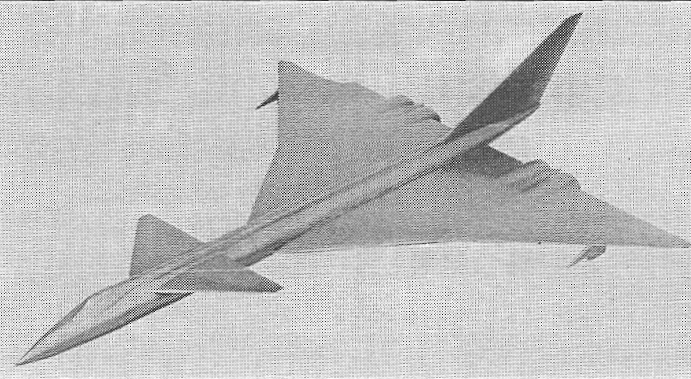

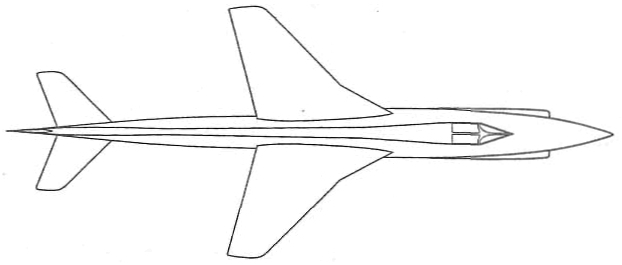

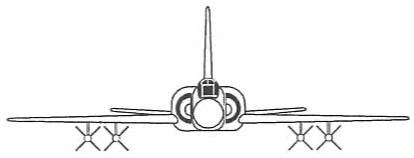

Модель одного из вариантов самолета "135"

В ходе научно-исследовательских работ по программе создания стратегической ударно-разведывательной системы и самолета "135" КБ, ЦАГИ, двигателестроительными, агрегатными КБ были проведены оценки конфигурации системы, ее возможная эффективность и пути развития, рассмотрены конкретные схемы самолетов-носителей, их силовых установок, систем вооружения и оборудования.

Для самолета "135" рассматривались следующие типы двигателей: НК-6 (максимальная взлетная тяга - 23000-23500 кг, удельный расход топлива на крейсерском сверхзвуковом режиме - 1,5-1,7 кг/кг×ч); НК-6Б (22480 кг; 1,5-1,5-1,75 кг/кг×ч); НК6Н (18700 кг; 1,7-1,9 кг/кг×ч); НК-6С (22500 кг; 1,6-1,7 кг/ кг×ч; НК-10 (24000 кг; 1,4-1,6 кг/ кг×ч); Р15Б-300 (15000 кг; 1,8 кг/кг×ч); Р23-300 (21000 кг; 1,6-1,75 кг/кг×ч); ВД-19Р (13500 кг; 2,0-2,5 кг/кг×ч); Р17-117 (17000 кг; 1,7-1,1,8 кг /кг×ч), рассматривался вариант самолета "135" с ЯСУ, число двигателей, в зависимости от величины их тяги, менялось от четырех до шести. В ходе работ по выбору оптимальной аэродинамической схемы самолета было изготовлено 14 моделей самолета "135", на которых в ЦАГИ были проверены 6 вариантов схем крыла. Более 10 вариантов расположения двигателей. На 5 вариантах определялся оптимальный профиль крыла. На 6 вариантах - взлетно-посадочные характеристики и общие характеристики на дозвуковых скоростях. На моделях выбирались органы управления, характеристики устойчивости и управляемости. Отрабатывалась форма и расположение мотогондол, воздухозаборники, сопла, форма каналов подвода воздуха к двигателям, исследовалось взаимное влияние двигательных гондол, крыла и фюзеляжа. В результате работ по выбору оптимальной схемы самолета, для него была выбрана схема "утка" с плавающим ПГО, треугольным крылом с переменной стреловидностью по передней кромке, одним килем и разнесенными по размаху крыла спаренными мотогондолами. Выбранная компоновка позволила получить достаточно высокие расчетные значения аэродинамического качества самолета на различных режимах полета, которые были подтверждены в ходе исследований в ЦАГИ (при М=0,9 - К=10,5; при М=1,2 - К=8,3; при М=2,5 - К=6,5; при М=3 - К=6,0).

Отдельно изучался вопрос создания системы ракетного вооружения на базе крылатых ракет различного назначения и баллистических ракет воздушного базирования. Много внимания уделялось формированию навигационно-пилотажного и прицельного комплексов, бортовой аппаратуре РЭП на основе новейших достижений отечественной радиоэлектронной промышленности.

В результате проектирования ударно-разведывательной системы Ту-135 в КБ были выработаны основные положения концепции создания стратегического самолета-носителя и системы на его базе. Основные моменты ее были следующие.

Максимальная скорость полета самолета ограничивалась величиной 3000 км/ч (М=2,82), а крейсерская скорость - 2500-2650 км/ч (М=2,35-2,5). Это позволяло использовать в конструкции самолета дюралевые сплавы, с применением только в некоторых нагруженных элементах теплостойких сплавов и материалов, что позволяло использовать привычные и отработанные технологии и производственную базу серийных авиационных заводов без их существенной переделки и сокращало сроки проектирования и производства как минимум в два раза.

Силовая установка самолета должна была базироваться на двухконтурных (турбовентиляторных) двигателях типа НК-6. Это обеспечивало получение дальности полета большей на 10-20% на основных сверхзвуковых режимах полета и на 30-40% на смешанных и дозвуковых режимах, по сравнению с другими типами предлагавшихся двигателей, и возможность длительного полета на малых высотах. Кроме того, использование ДТРД типа НК-6 позволяло иметь силовую установку однотипную с самолетами Ту-22 2НК-6 (самолет "106"), а также обеспечивало дополнительный эффект от применения модификаций НК-6 или его основных агрегатов для силовых установок самолетов гражданского назначения, а также для проектов самолетов вертикального взлета и посадки (НК-8, НК-144, НК-36, НК-38).

На основании большого объема исследований и анализа предложенных вариантов самолета "135" для дальнейшего проектирования был выбран вариант со следующими размерностями: площадь крыла - 400-450 м2, взлетная масса - 160000-200000 кг. Выбранные размерности обеспечивали:

- получение нормальной практической дальности полета на сверхзвуковом крейсерском режиме (2650 км/ч) - 8000 км, максимальной практической дальности полета -10000 км и дальности с одной дозаправкой топливом в полете - 12000 км,

- получение максимальной практической дальности полета на дозвуковом режиме (920 км/ч) - 12000-13000 км и с дозаправкой топливом в полете - 14000 - 15000 км, получение максимальной практической дальности полета на малых высотах - 6000 км.

В случае создания на базе ударного самолета "135" его пассажирского варианта (самолет "135П"), подобная машина могла бы обеспечить практическую дальность полета на сверхзвуке - 6500 км (беспосадочный полет с территории СССР в США).

На основании требований ВВС по возможности эксплуатации тяжелых самолетов с аэродромов со слабым бетонным покрытием или с фунта, самолет "135" должен был оборудоваться многоколесным или лыжно-колесным шасси. Это позволяло использовать самолет при взлетной массе 160000 кг с аэродромов 1-го класса и с грунтовых аэродромов улучшенного типа. В перегрузочном варианте при взлетной массе 200000 кг - с внеклассных аэродромов или с усиленных полос аэродромов 1-го класса.

Работы по самолету "135" не замыкались лишь только на получении высокоэффективного ударного носителя, речь шла о создании многоцелевой системы, способной решать широкий круг оперативно-стратегических задач на базе одного базового самолета.

На самолет "135" возлагались задачи:

- поиска и уничтожения ударных авианосных соединений, транспортных судов и конвоев, в этих случаях самолет должен был вооружаться 2-4 крылатыми или баллистическими ракетами с дальностью действия 500-600 км, радиус действия авиационно-ракетной системы должен был составлять без дозаправки топливом в полете 5000 км, с дозаправкой - 6000 км;

- поиска и уничтожения кораблей носителей УРО, а так же ПЛАРБ на удалениях, превышающих дальность пуска их ракет, при этом самолет-носитель должен был обеспечивать время барражирования на удалении 2000 км -

8 ч, на 3000 км - 5,3 ч, на 4000 км - 2,7 ч, и оснащаться поисково-ударной

противокорабельной и противолодочной системами на основе крылатых и баллистических ракет, противолодочных бомб и торпед;

- нарушения или срыва воздушных военно-транспортных перевозок, в этом случае самолет "135" оборудовался радиолокационной станцией перехвата и наведения и вооружался 4-6 ракетами класса "воздух-воздух", время барражирования в этом варианте должно было быть на удалении 2000 км - 8 ч, 3000 км - 5,3 ч, 4000 км - 2,7 ч, информация о вылете военно-транспортных самолетов должна была приходить от спутниковой разведывательной системы;

- ведения воздушной радиолокационной, радиотехнической, фотографической и специальной разведки при сверхзвуковой скорости полета без дозаправки топливом в полете в радиусе 5000 км, с дозаправкой - 6000 км, на дозвуке - 6000-6500 км и 7000-7500 км соответственно, на высотах 20000-24000 км, для расширения радиуса действия разведывательной системы и ее эффективности и устойчивости к средствам ПВО, предполагалось использовать самолет-доразведчик, подвешивавшийся под самолетом-разведчиком;

- поражения малоразмерных стратегических целей, защищенных мощной системой ПВО и ПРО с полетом к цели и обратно в зонах их действия на малых высотах, радиус действия системы должен был составлять 3000 км и вооружение - две крылатых или баллистических ракеты с дальностью действия 150-350 км, а также ядерные бомбы.

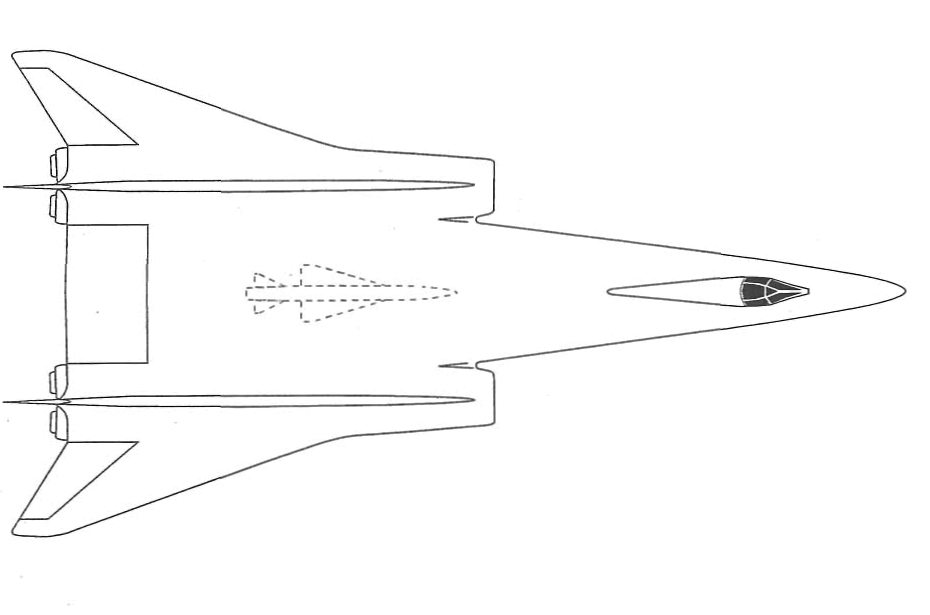

Один из рассматриваемых вариантов самолета "135"

Как вспомогательная задача для самолета "135" рассматривалось поражение стратегических целей на удалении до 7500 км. В этом случае самолет должен был нести баллистические ракеты с дальностью полета 4000 км.

Из рассмотренного видно, что система Ту-135, в том виде как она формировалась на середину 60-х годов, представляла авиационно-ракетную систему, предназначенную для решения в основном оперативных и оперативно-стратегических задач. Чисто стратегические задачи на нее возлагались как на стратегическую систему второго удара и для ударов по малоразмерным хорошо защищенным целям (подземные шахты МБР, подземные центры управления и снабжения). Такая универсальность должна была снизить общие затраты на развертывание системы.

В гражданском пассажирском варианте самолет "135П" способен был обеспечить пассажирские перевозки в следующих вариантах:

- в нормальном варианте выполнять перевозки 12000 кг коммерческого груза (100-120 пассажиров) на дальность 4500 - 5000 км со сверхзвуковой крейсерской скоростью помета 2100 - 2200 км, этим обеспечивались полеты из Москвы на Дальний Восток с одной посадкой в Иркутске или в Новосибирске, во все государства Африканского континента с одной посадкой в Каире или в Хартуме, во все государства Юго-Восточной Азии с одной посадкой в Кабуле или в Дели, в

Нью-Йорк или Монреаль с посадкой в Рейкьявике, в Рио-де-Жанейро с двумя посадками в Каире и в Дакаре;

- в дальнем варианте выполнять перевозки 8000 кг коммерческого груза (70-80 пассажиров) на дальность 6000-6500 км со сверхзвуковой крейсерской скоростью полета 2100-2200 км/ч, при этом обеспечивались беспосадочные полеты по трассе Москва - Хабаровск, Москва - промежуточная посадка под Мурманском - Нью-Йорк, полет по трассе Москва - Нью-Йорк с промежуточной посадкой в Лондоне или в Париже;

- выполнение специальных рейсов с коммерческой нагрузкой 3500-5000 кг в смешанном сверхзвуковом и дозвуковом режимах на дальность 7500-8000 км без посадки из Москвы в Нью-Йорк.

Наработки по самолету "135П" практически полностью соответствовали требованиям, выдвинутым к проекту самолета Ту-144 в 1963 году. Основываясь на большом объеме проведенных работ по самолету '435" и его пассажирскому варианту "135П", С.М. Егер предложил вести проектирование Ту-144 именно на основе этих наработок. Подобный вариант в КБ рассматривался, но окончательно был выбран более перспективный, близкий по основным компоновочным решениям к англо-французскому "Конкорду".

К середине 60-х годов работы по проектированию системы Ту-135 были свернуты. Основными предпосылками к тому были: отказ ВВС от концепции однорежимного стратегического сверхзвукового самолета-носителя и переход к идее создания многорежимного универсального носителя на базе тяжелого самолета с изменяемой стреловидностью крыла {аналогичные изменения происходили и в США - отказ от В-70 и начало работ по В-1); конструктивно-технологические сложности, сопутствовавшие созданию системы, особенно, связанные с проектированием современного пилотажно-навигационного оборудования и связанного с ним прицельного комплекса, высокая стоимость развертывания подобной системы. Хотя работы по системе Ту-135 были прекращены, однако многие наработки, особенно концептуального характера, полученные в ходе проектирования, были использованы в более поздних разработках КБ, в части ости, при работах по Ту-22М и Ту-160.

Модель самолета Ту-135

Основные проектные данные одного из вариантов самолета "135" ("135М") 4НК-6

|

длина самолета |

50,7 м |

|

размах крыла |

34,8 м |

|

высота самолета |

10,7 м |

|

площадь крыла |

417 м2 |

|

взлетная масса |

175000-205000 кг |

|

максимальная скорость |

3000 км/ч |

|

крейсерская скорость |

2650 км/ч |

|

практический потолок |

19000-22000 м |

|

практическая дальность полета на сверхзвуке |

7800-8000 км |

Пилотируемый ракетоплан, проект

Работы, проводившиеся КБ А.Н.Туполева во второй половине 50-х годов по гиперзвуковым ЛА, показали возможность создания пилотируемого воздушно-космического самолета (согласно принятой тогда терминологии - "ракетоплан").

Тема по КБ получила обозначение самолет "136" (Ту-136), официальное обозначение темы было "Звезда". Тема охватывала широкий круг проблем, связанных с созданием экспериментального летательного аппарата, приспособленного для выполнения военных задач, при его нахождении в ближнем космосе. В случае успеха разработки экспериментального аппарата, в дальнейшем предполагалось перейти к созданию на его базе целой серии ракетопланов военного назначения: разведчиков, бомбардировщиков-ракетоносцев, перехватчиков спутников противника. Успех программы должен был стимулировать работы по созданию крупных многоразовых ВКС, способных, после выполнения задач в космосе, возвращаться на Землю с посадкой на обычные аэродромы. Работы но теме "Звезда" перекликались с американской программой создания ракетоплана "Дайна Сор", начатой в США в 1958 году.

Схема использования подобной системы была следующая. Старт ракетоплана осуществлялся с помощью мощного ракетоносителя, способного выводить на околоземную орбиту грузы массой 10-20 т. Далее, после вывода в космос, ракетоплан осуществлял полет по орбите в режиме пилотируемого или беспилотного спутника. Посадку ракетоплан совершал маневрируя, переходя на более низкие орбиты, окончательно попадая в плотные слои атмосферы, где выполнял полет как обычный самолет до момента приземления на обычное шасси. После выхода на околоземную орбиту, летчик-космонавт имел возможность корректировать орбиту с помощью силовой установки, состоявшей из двух ЖРД, установленных в хвостовой части аппарата. Эти же двигатели использовались при посадочных маневрах, для маневрирования в плотных слоях атмосферы использовались нормальные самолетные органы управления. Два ЖРД давали возможность аппарату совершать маневр с боковым отклонением 1000 км за один час полета. Так как в то время было мало известно о длительном воздействии состояния невесомости и космического излучения на человека, ракетоплан был рассчитан на один или максимум несколько оборотов вокруг Земли.

Создание ракетоплана "Звезда" предполагалось разбить на три последовательных этапа, поскольку предварительно необходимо было изучить специфику полета с гиперзвуковой скоростью в нижних и верхних слоях атмосферы, изучить условия входа в нижние слои атмосферы, посадки на землю, а также создать конструкцию, способную работать в условиях сильного кинетического нагрева. Исследования по ракетоплану во многом перекликались с работами по программе создания аппарата "ДП" и шли как их развитие и логическое продолжение.

На первом этапе предполагалось использовать беспилотные летательные аппараты, по конфигурации соответствующие будущему ракетоплану (модель с твердотопливным двигателем, запускаемая с Ту-16). На них должны были освоить зоны гиперзвукового полета, отработать элементы конструкции, способные работать в условиях высоких температур (скорости до 9000 км/ч, потолки до 40000 м). Одновременно должны были производиться запуски моделей ракетоплана с помощью ракет-носителей Р-5 и Р-14 (14000 км/ч, 45000 м и 23000-28000 км/ч, 90000 м соответственно).

На втором этапе предполагалось перейти к работам над пилотируемыми гиперзвуковыми ЛА. Задача второго этапа была - освоение человеком специфики гиперзвукового полета и отработка посадки на ЛА, по конфигурации близких к будущему ракетоплану. Отработку пилотируемого полета на малой скорости планировалось проводить с помощью самолета "136/1", уменьшенной масштабной копии ракетоплана. Самолет "136/1" должен был стартовать с самолета-носителя Ту-95К. Испытания этого ЛА должны были происходить на скоростях до 1000 км/ч, высотах до 10000 м и при посадочных скоростях около 300 км/ч, что соответствовало посадочным режимам ракетоплана. Освоение человеком особенностей гиперзвукового полета должно было происходить с помощью самолета "139" (аналога американского экспериментального самолета Х-15), старт должен был осуществляться с Ту-95К. Самолет "139" позволил бы обеспечить пилотируемый полет на максимальной скорости 8000 км/ч и потолки до 200000 м при посадочных скоростях 300 км/ч. Окончательная отработка пилотируемого полета на гиперзвуковых, трансзвуковых и дозвуковых скоростях с последующей посадкой должна была происходить с помощью самолета "136/2" модернизированного самолета "136/1", оснащенного дополнительной разгонной ракетной ступенью. Самолет "136/2" должен был совершать полеты на максимальных скоростях полета до 12000 км/ч и высотах порядка 100000 м.

На третьем, заключительном этапе программы "Звезда", речь шла о постройке ракетоплана "136", рассчитанного на достижение максимальной скорости 28500 км/ч, что соответствовало первой космической, диапазона рабочих высот полета 50000-100000 м и дальности полета не менее 40000 км (один оборот вокруг земли с последующей посадкой).

В ходе работ по самолету "136" в КБ было рассмотрено несколько вариантов аэродинамической компоновки ракетоплана. В работе находились схемы, повторявшие самолет "130", варианты, близкие к американским проектам по программе "Дайна Сор". Более детальной проработке подвергся вариант, выполненный по схеме "утка". Для него была проработана компоновочная схема размещения оборудования и агрегатов, силовой установки, посадочного устройства и средств спасения экипажа.

В ходе работ по теме "Звезда" в КБ серьезно занимались вопросом ракетоносителя. Существовавшие на тот период ракетные системы не удовлетворяли КБ по своей грузоподъемности, ведь речь шла о выводе на орбиту груза с массой в 10000-20000 кг. Работы по универсальному тяжелому ракетоносителю в СССР тогда только начинались и могли привести к реальным результатам не ранее второй половины 60-х годов. Модернизация серийных ракетоносителей Р-7, Р-14 и Р-16 не могла обеспечить необходимую грузоподъемность. В сложившейся ситуации в рамках темы "Звезда" в КБ А.Н. Туполева приступили к проработке возможности создания мощного ракетоносителя собственными силами. Были рассмотрены варианты двухступенчатых и трехступенчатых ракетоносителей, способных выводить на околоземные орбиты грузы с массой, соответствующей самолету "136"

Работы по теме "Звезда" в КБ продолжались до 1963 года, не выходя за рамки научно-исследовательских проработок и эскизных проектов, и вскоре были свернуты.

Основные проектные данные одного из прорабатывавшихся вариантов самолета "136":

- площадь крыла - 38,0 м2;

- полная масса - 7500-9000 кг;

- максимальная. скорость полета - 28500 км/ч;

- высота полета (радиус орбиты) - 95000 м;

- посадочная скорость - 300 км/ч.

Фронтовой многоцелевой истребитель вертикального взлета и посадки, проект

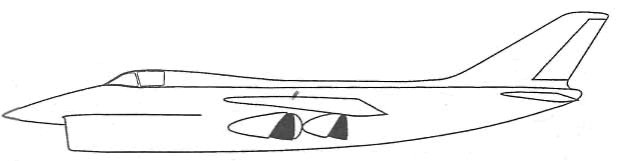

В 1963 - 1964 годах в КБ производилась предварительная проработка проекта фронтового дозвукового истребителя вертикального взлета и посадки. Работа проводилась в инициативном порядке по распоряжению А.Н.Туполева. В короткий срок в КБ было подготовлено предварительное техническое предложение по машине, получившей по КБ обозначение самолет "136". Для самолета "136" была выбрана компоновочная схема, аналогичная британскому проекту Р.1127 и проекту КБ А.С. Яковлева "ЯкВ": высокоплан с небольшим треугольным крылом малого удлинения. Двигатель с поворотными соплами размещался в центральной части фюзеляжа. Крыло с переменной стреловидностью по передней кромке: в корневых частях 60°, в консольных - 45°. Полукруглый нерегулируемый воздухозаборник располагался в носовой части фюзеляжа под большим обтекателем РЛС. Экипаж один человек.

По проекту были подготовлены предварительные материалы и тактическая модель, которые были представлены ВВС. Дальнейшего развития проект не имел.

Основные проектные геометрические данные самолета "136":

- длина самолета - 11,8 м;

- размах крыла - 5,12 м;

- высота самолета - 2,5 м.

СВВП "136"

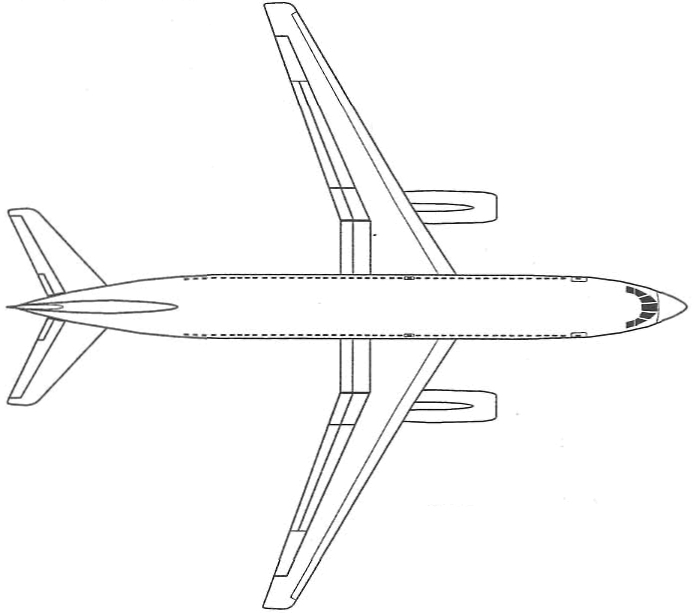

Магистральный пассажирский самолет, проект

В середине 70-х годов в КБ под руководством Л.Л. Селякова велись проектные работы по перспективному пассажирскому магистральному самолету, получившему обозначение по КБ самолет "136" (Ту-136).

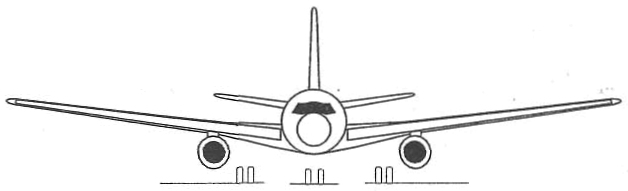

Новый проект был развитием магистральных самолетов Ту-134 и Ту-154 и создавался на их базе с учетом последних достижений авиационной науки и техники. Для самолета "136 проектировалось новое крыло па бале сверхкритических профилей. Крыло выполнялось неразъемным, с относительно небольшой массой конструкции. Механизация передней и задней кромок крыла позволяла получить хорошие взлетно-посадочные характеристики. Б отличие от Ту-134 и Ту-154 два двигателя Д-30КУ располагались на пилонах под крылом в доработанных мотогондолах самолета Ил-76. Фюзеляж кабины экипажа, система управления, аэронавигационный комплекс, оборудование пассажирской кабины полностью или частично были унифицированы с самолетом Ту-154. Горизонтальное и вертикальное оперение бралось с Ту-134Л. В экономическом варианте самолет был рассчитан на перевозку 168 пассажиров, в туристическом - на 156 и в смешанном - на 134.

Практически одновременно с пассажирским вариантом был предложен многоцелевой учебно-тренировочный вариант самолета - самолет Ту-134У, который, при переоборудовании его различными штатными системами серийных боевых машин, мог выпускаться в вариантах самолета для тренировок и подготовки летчиков и штурманов-навигаторов и операторов, а также экипажей противолодочных самолетов для дальней, фронтовой и морской авиации. Проект самолета и его модификаций реализован не был.

Основные проектные данные самолета "136" 2Д-30КУ:

– длина самолета - 39,5 м;

– размах крыла - 35,6 м;

– высота самолета - 10,3 м;

– площадь крыла - 127 м2;

– взлетная масса - 70000 кг;

– коммерческая нагрузка - 16000 кг;

– крейсерская скорость - 850-870 км/ч;

– практический потолок - 11000-12000 м;

– практическая дальность полета со 150 пассажирами - 3000 км;

– количество пассажиров - 168 чел;

– экипаж - 3 чел.

Проект пассажирского самолета "136"

Беспилотный ракетоплан, проект

Беспилотный вариант ракетоплана самолета "136".

Дальний сверхзвуковой, стратегический самолет-носитель, проект.

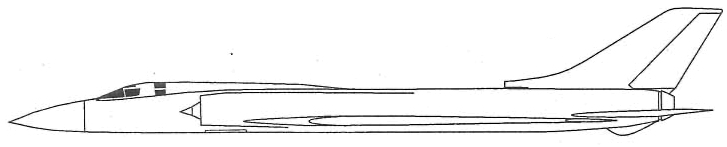

Дальнейшее развитие проекта самолета "135" и "135М" в сторону увеличения массогабаритных параметров и пересмотра основной компоновочной схемы. Схема самолета - бесхвостка, силовая установка - шесть двигателей типа НК-6 или НК-10, мотогондолы с воздухозаборниками, спроектированными по типу впервые использованных на самолете М-56, что давало эффект приращения аэродинамического качества на крейсерском режиме полета самолета. Проект получил по КБ обозначение самолет "137" (Ту-137). Работы по нему не вышли из стадии предварительных проработок.

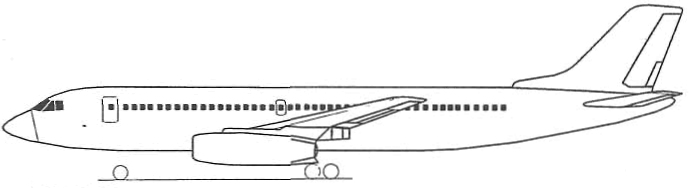

Дальний сверхзвуковой истребитель-перехватчик, проект

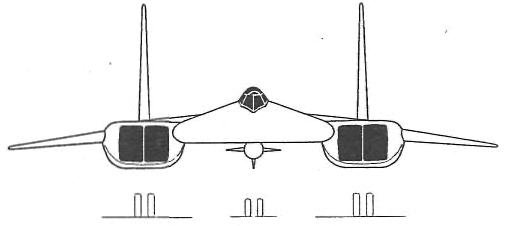

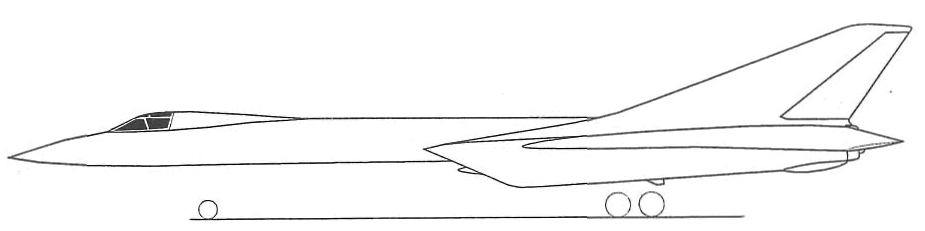

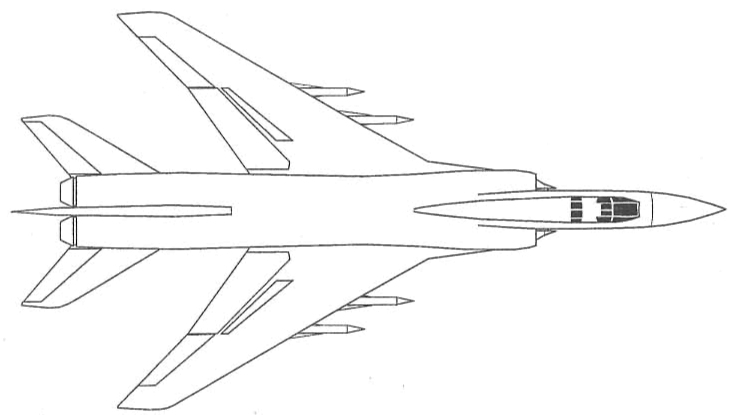

Во второй половине 60-х годов в КБ продолжались проектные работы над новыми дальними комплексами перехвата для Авиации ПВО страны. В 1963 -1964 годах были подготовлены два близких проекта комплексов дальнего перехвата, получившие обозначения Ту-138-60 и Ту-138-100, которые имели в своей основе один и тот же проект самолета-носителя "138" (Ту-138) и отличались между собой типами бортовой РЛС и ракет.

Самолет "138" сохранял общую компоновку Ту-128, но отличался от него новой силовой установкой с двигателями ВД-19, улучшенной аэродинамикой за счет нового аэродинамически чистого крыла с меньшей относительной толщиной и новой формой в плане. В отличие от Ту-128, основные стойки шасси с колесами на самолете "138" убирались в корневые части крыла и частично в фюзеляж. Для комплекса Ту-138-60 предполагалось использовать РЛС типа "Смерч-А" и ракеты типа К-60, для комплекса Ту-138-100 - РЛС "Гром" и ракеты К-100. Предусматривалась возможность использования ракет типа К-80 (Р-4) комплекса Ту-28-80 (Ту-128С-4). Модернизация самолета-носителя, РЛС и ракет должны были значительно расширить возможности комплекса по перехвату скоростных целей. Например, максимальная скорость с ракетами увеличивалась па 800 км/ч, увеличивалось время барражирования, улучшались взлетно-посадочные характеристики, увеличивались дальности обнаружения и захвата целей РЛС и дальности действия ракет.

Модель истребителя-перехватчика "138"

В ходе проектирования самолета " 138" на моделях были проведены аэродинамические исследовании, которые показали, что получить необходимое аэродинамическое качество на крейсерском дозвуковом режиме полета получить не удается из-за значительного увеличения миделя фюзеляжа (ВД-19 и новые РЛС имели больший диаметр), а следовательно под вопрос ставилось достижение необходимой дальности и продолжительности полета, что являлось одним из важнейших требований к перехватчику. Не блестящими с новым тонким крылом получались взлетно-посадочные характеристики. Для решения возникших проблем были предложены различные варианты доработки проекта. Хотели ввести систему дозаправки топливом в полете, системы сдува пограничного слоя с закрылков и носков крыла или добиться повышения аэродинамического качества крыла за счет отсоса пограничного слоя. Однако все эти мероприятия или утяжеляли конструкцию, или значительно снижали экономичность силовой установки за счет отбора воздуха на систему сдува. К середине 60-х годов в КБ решено было вести дальнейшие работы на пути модернизации дальних комплексов перехвата на базе самолетов с изменяемой стреловидностью крыла, что и было предложено в проекте "148". С началом работ по этому комплексу, все работы по проекту "138" были прекращены.

Самолет "138"

Основные проектные данные самолета "138" 2ВД-19 и комплексов Ту-138-60 и Ту-138-100:

|

Ту-138-60 |

Ту-138-100 |

|

|

длина самолета, м |

31,73 |

|

|

размах крыла, м |

17,53 |

|

|

высота самолета, м |

7,78 |

|

|

взлетная масса, кг |

45000-47000 |

|

|

максимальная скорость полета с ракетами, км/ч |

2100-2400 |

|

|

рубеж перехвата, км на сверхзвуке |

1000 |

|

| на смешанном режиме | 1600-1800 | |

|

на дозвуке |

2000-2100 |

|

|

время барражирования, ч |

4,0-4,5 |

|

|

дальность обнаружения цели РЛС, км |

90-100 |

130-200 |

|

дальность захвата цели РЛС, км |

60-65 |

90-150 |

|

дальность пуска ракет, км |

32 |

60-70 |

| превышение цели, км | 8 | 10 |