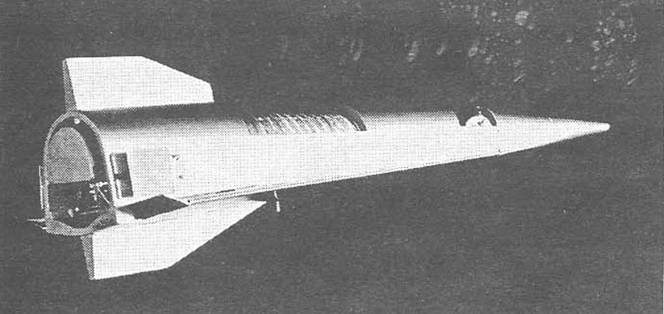

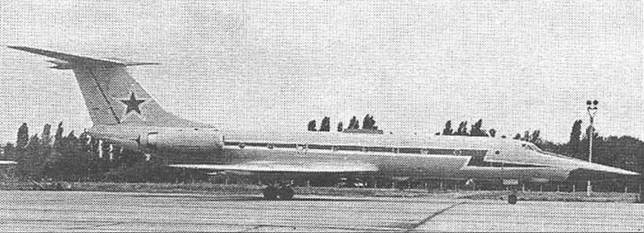

Дальний сверхзвуковой истребитель-перехватчик, серийный

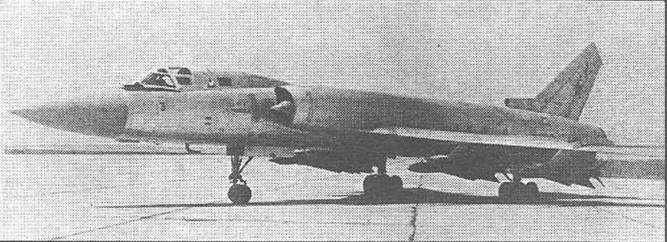

Первый опытный Ту-128 в Монинском музее

Ко второй половине 50-х годов на вооружение ВВС потенциальных противников СССР по "Холодной войне" поступили современные авиационные средства доставки ядерного оружия, включая стратегические реактивные самолеты-бомбардировщики, способные нести термоядерные бомбы и, в перспективе, управляемые самолеты-снаряды большой дальности с ядерными боеголовками. Практически вся территория СССР была под ядерным колпаком стран НАТО. Данная ситуация потребовала принятия в кратчайшие сроки мер по оснащению ПВО средствами, способными нейтрализовать возникшую угрозу. Первые, поступившие на вооружение ПВО СССР зенитно-ракетные комплексы С-25 и С-75 при всех их достоинствах, обладая ограниченной дальностью и мобильностью, не в состоянии были прикрыть огромные территории страны. Создание на их базе сплошного пояса ПВО (зенитно-ракетной "Линии Мажино") по всему периметру госграницы было просто нереально по экономическим соображениям (например, развертывание локальной системы ПВО на базе С-25 вокруг Москвы потребовало миллиардных затрат и выполнения огромного объема монтажно-строительных работ). В то же время, тогдашний уровень отечественной авиационной и ракетной техники позволял создать авиационно-ракетные комплексы дальнего перехвата, способные вести эффективную борьбу с воздушными целями на больших удалениях от своих баз и осуществлять их уничтожение на больших удалениях от цели или от зоны пуска управляемых ракет. В середине 50-х годов в СССР принимается концепция подобных авиационно-ракетных комплексов ПВО. Истребитель-перехватчик теперь рассматривался как составная часть единой системы, состоявшей из самолета-носителя, ракет класса "воздух-воздух", бортовых и наземных радиотехнических средств наведения на цель самолета-носителя и ракет. Авиационно-ракетные комплексы ПВО, созданные в 50-е годы на базе дозвуковых и сверхзвуковых фронтовых истребителей и истребителей перехватчиков типа МиГ-17, МиГ-19, Як-25, Су-9, могли обеспечить достаточно эффективный перехват и уничтожение целей максимум на удалениях в несколько сотен километров от прикрываемых объектов. Бурное развитие средств воздушного нападения потребовало создание АРК с дальностью перехвата на удалениях 1000 и более километров на сверхзвуковых скоростях полета. Первую попытку создать подобный комплекс предприняло в середине 50-х годов КБ С.А. Лавочкина. В стенах этого КБ был создан опытный дальний сверхзвуковой истребитель-перехватчик Ла-250 (АРК Ла-250К-15), который имел расчетную продолжительность полета на дозвуке свыше двух часов и максимальную скорость 1600 км/ч. Однако испытания и доводки Ла-250 затянулись на четыре года и в конце концов были прекращены. Авиация ПВО продолжала оставаться без столь нужного ей дальнего АРК.

Учитывая создавшуюся обстановку с дальним перехватчиком, командование авиации ПВО в 1957 году обратилось непосредственно к А.Н. Туполеву с предложением о создании в кратчайшие сроки на базе опытного фронтового сверхзвукового бомбардировщика "98" авиационно-ракетного комплекса дальнего перехвата. Предложение было принято, и уже в июне 1957 года в отделе С.М. Егера начались изыскательские работы по теме, получившей по КБ обозначение самолет "128", официальное - Ту-28.

В течение года работы в КБ шли практически в инициативном порядке, и только через год, 4 июля 1958 года, вышло Постановление Совета Министров СССР №608-293, согласно которому КБ А.Н. Туполева как головная организация по созданию АРК должно было обеспечить создание комплекса Ту-28-80 в составе дальнего истребителя-перехватчика Ту-28 с двумя двигателями АЛ-7Ф-1, с ракетной системой "воздух-воздух" К-80 и системой наведения перехватчика на цель "Воздух- 1". Самолет-носитель должен был обеспечивать максимальную скорость на форсаже 1700-1800 км/ч, продолжительность полета на дозвуке (900-1000 км/ч) около 3,5 часов, комплекс должен был перехватывать дозвуковые и сверхзвуковые цели на высотах до 21000 м. Комплекс должен был быть предъявлен на заводские испытания в первом квартале 1960 года и на государственные в четвертом квартале того же года. К работам по комплексу подключались: КБ А.М. Люльки - двигатель АЛ-7Ф-1 и его развитие АЛ-7Ф-2; КБ В.А. Добрынина - двигатель ВД-19, значительно более мощный чем АЛ-7Ф, и предназначавшийся для варианта Ту-28, рассчитанного на скорости более 2000 км/ч; КБ М.Р. Бисновата - ракеты К-80 с радиолокационной и тепловой ГСН; КБ Ф.Ф. Волкова - бортовая РЛС "Смерч" и другие предприятия и организации ВПК СССР. Сложность работы по комплексу состояла не только в создании самого самолета-носителя, но и в организации четкого взаимодействия большого количества предприятий и организаций, участвовавших в проектировании АРК. Для координации и руководства работ по комплексу А.Н. Туполев назначает первоначально ответственным руководителем по теме Д.С. Маркова, но из-за его огромной загрузки по самолетам Ту-16,Ту-22, Ту-104 в 1959 году главным конструктором по комплексу назначается И.Ф. Незваль.

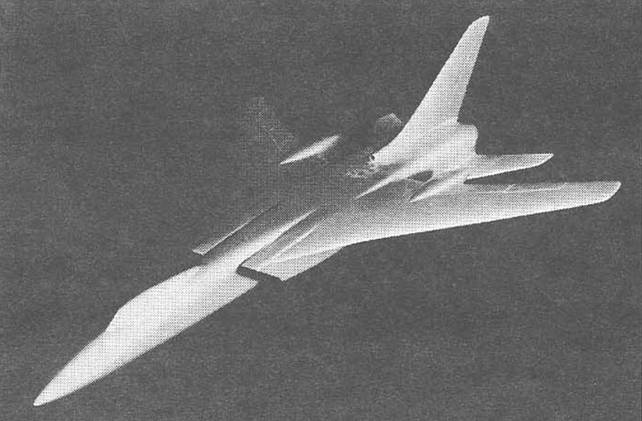

Проектирование самолета Ту-28 и АРК Ту-28-80 имело следующие важные особенности. Носитель проектировался на базе тяжелого и сравнительно маломаневренного бомбардировщика самолета "98", поэтому в основу создания основных элементов комплекса было положено положение о том, что при борьбе с воздушными целями самолет-носитель не должен совершать маневр для выхода на одну высоту с этими целями, как это делалось в большинстве других авиационных комплексов перехвата. Большая дальность полета ракет К-80 и возможность поражения ими целей, летящих со значительным превышением над самолетом-носителем, позволяли ему выполнять полет на значительно меньших высотах, чем цель. Это давало возможность значительную часть маневра на перехвате перенести с самолета-носителя на ракеты и производить расчет самолета на величины эксплуатационных перегрузок на вертикали не более 2-2,5 g, а ракет на 15 g. Для повышения боевой эффективности комплекса две из четырех ракет К-80 должны были иметь полуактивные радиолокационные ГСН для обеспечения атак с передней полусферы и две ракеты К-80 с тепловыми ГСН для обеспечения атак в задней полусфере и атак при организации атакуемой целью радиотехнических помех.

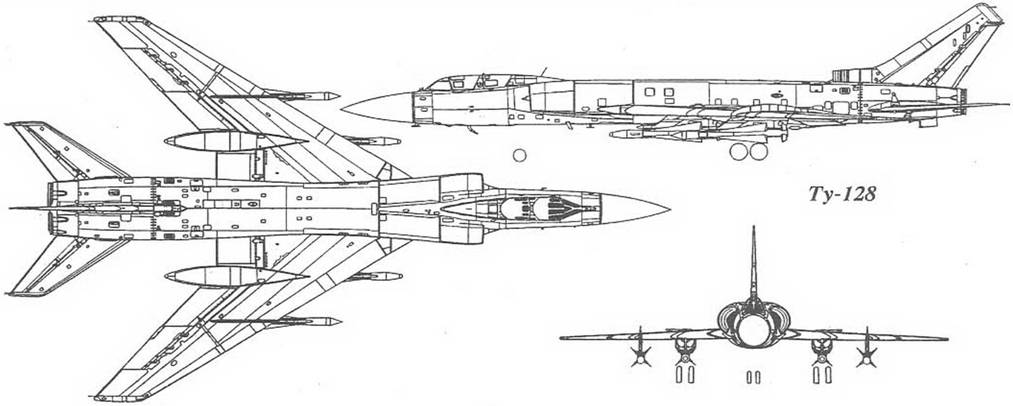

Ту-128

Ту-128УТ

Большая расчетная дальность полета самолета-носителя в сочетании с возможностью длительного барражирования в зоне и на направлениях ожидаемых ударов авиации противника должны были вынести до 1500 км рубежи перехвата целей, не допуская самолеты противника к охраняемым объектам. Сравнительно большая дальность обнаружения целей бортовой РЛС "Смерч" и большая дальность полета ракет не требовали точного вывода самолета-носителя на цель с помощью наземных средств наведения. Комплекс был приспособлен для наведения с земли с помощью сравнительно простой системы "Воздух-1". Кроме того, комплекс рассчитывался на возможность применения в полуавтономном режиме в радиолокационном поле наземных РЛС дальнего обнаружения типа "Лена" или "Лиана", установленных на самолетах ДРЛО Ту-126, что давало возможность успешно применять АРК Ту-28-80 в зонах, где отсутствовали системы автоматизированного наведения и где их создание потребовало бы больших материальных затрат (Сибирь, Дальний Восток).

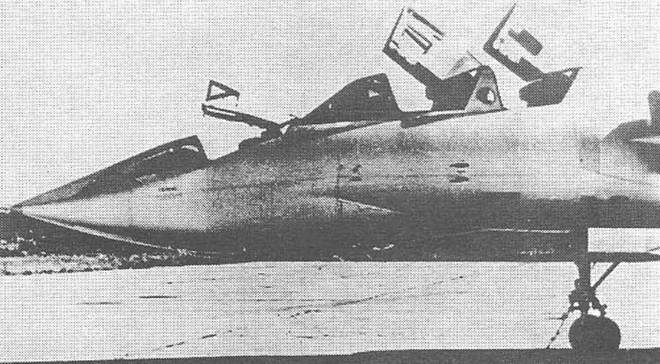

При создании самолета-носителя Ту-28 была выполнена большая работа по аэродинамическому и конструктивному совершенствованию исходного самолета "98". Самолет был перепроектирован с учетом "правила площадей", что обеспечило получение максимального аэродинамического качества на больших крейсерских дозвуковых скоростях полета. Для оптимизации работы воздухозаборников и двигателей на всех режимах полета были применены регулируемые двухскачковые воздухозаборники с подвижными полуконусами. С целью улучшения взлетно-посадочных характеристик, для самолета были спроектированы эффективные выдвигающиеся щелевые закрылки, введены интерцепторы - воздушные тормоза, изменено шасси, в котором, в отличие от самолета "98", были применены четырехколесные основные стойки с уборкой их в крыльевые гондолы, введен тормозной посадочный парашют. Эти мероприятия позволили получить сочетание высоких летных характеристик Ту-28 как на сверхзвуковых, так и на дозвуковых крейсерских скоростях полета с неплохими взлетно-посадочными характеристиками. На самолете размещались пилотажно-навигационный и радиосвязной комплексы, близкие по функциональному составу к применявшемуся на дальнем бомбардировщике Ту-16, что позволяло обеспечивать возможность полетов и надежной навигации Ту-28 в районах Севера и Дальнего Востока. Для самолета оптимальным был признан состав экипажа из двух человек: летчик-командир корабля и штурман-оператор. Наличие штурмана-оператора позволяло передать ему значительную часть подготовительных и вспомогательных операций по перехвату и все операции по навигации, тем самым разгрузив летчика, что было крайне важно при выполнении продолжительных полетов на перехват, особенно в безориентирной местности в северных и восточных районах страны.

Строительство первого опытного самолета "128" было закончено летом 1960 года. После проведения всех подготовительных работ самолет был передан на заводские испытания. 18 марта 1961 года экипаж, состоявший из летчика-испытателя М.В. Козлова и штурмана-испытателя К.И. Малхасяна, поднял в первый полет опытный самолет. Заводские испытания, которые проводились на первой опытной и первой серийной машине, продолжались до конца 1961 года. 20 марта 1962 года начались совместные государственные испытания, в которых приняли участие уже пять самолетов. В июле 1964 испытания были успешно завершены. Осенью 1962 года были выполнены первые успешные перехваты и уничтожения целей-мишеней с помощью нового комплекса. В декабре 1963 года комплекс получает новое официальное обозначение - Ту-128 С-4, соответственно самолет-носитель - Ту-128, ракеты - Р-4Р и Р-4Т. 30 апреля 1965 года комплекс принимается на вооружение Авиации ПВО.

Проект Ту-28 А

Еще в августе 1958 года был решен вопрос о серийном производстве самолета "128", для этого выделялся завод № 64 в Воронеже. Подготовка и разворачивание серии шли практически параллельно с проектированием и постройкой опытного самолета, что значительно сократило этап освоения в серии самолета и приблизило момент поступления комплекса в войска. 13 мая первый серийный самолет совершил первый полет. До 1965 года было выпущено 12 серийных машин, на которых проводились постоянные доработки. Машины использовались в различных испытательных программах, а также для обучения и освоения летным и техническим составом в центре подготовки Авиации ПВО.

Полномасштабное серийное производство самолета Ту-128 и комплекса Ту128С-4 развернулось в 1966 году, когда за один год завод выпустил 42 машины, из них 37 были сданы заказчику. Всего с 1962 по 1970 год завод построил 187 истребителей-перехватчиков и в 1971 году - 10 серийных учебно-тренировочных машин Ту-128УТ. В ходе серийной постройки элементы комплекса Ту-128С-4, на основании опыта эксплуатации, постоянно совершенствовались. Модернизировалась конструкция самолета, бортовая РЛС и ракеты, проектировались новые, более эффективные модификации самолета-носителя и комплекса. За счет большого количества доработок и модернизации, комплекс обрел новые тактические возможности по перехвату воздушных целей, в том числе и выполнявших полеты на небольших высотах.

Известны следующие модификации и варианты самолета Ту-128:

- Ту-128 (самолет "И") - истребитель-перехватчик с двигателями АЛ-7Ф-2 (элемент комплекса перехвата Ту-128С-4), вместе с опытным самолетом построено 188 машин;

- Ту-128УТ (самолет "И-УТ") -учебно-тренировочный вариант самолета с дополнительной кабиной инструктора, смонтированной вместо РЛС "Смерч", 4 машины переделаны из серийных Ту-128, десять построено вновь;

- Ту-128М (самолет "ИМ" - модернизированный самолет с расширенными возможностями по перехвату маловысотных целей, элемент комплекса перехвата Ту-128С-4М (ракеты Р-4ТМ и РЛС РП-СМ "Смерч-М"), выпущено две серийных машины, остальные были переделаны в ходе модернизации машин, находившихся в эксплуатации;

- Ту-128 2АЛ-7Ф-4Г - серийный самолет, переоборудованный под опытные двигатели АЛ-7Ф-4 и АЛ-7Ф-4Г;

- Ту-128 2РД-19Р2, Ту-128 2Р-15Б-300, Ту-128 2РД-36-41 - проекты переоборудования Ту-128 под перспективные ТРД;

- Ту-128ЛЛ 2ВД-19 - летающая лаборатория, созданная для отработки новой силовой установки, по программе создания Ту-28А;

- Ту-28А - проект модернизации под двигатели ВД-19, ракеты К-80М и РЛС РП-СА "Смерч-А" или ракеты К-100 и РЛС "Гроза-100" (комплексы Ту-28А-80 и Ту-28А-100);

- самолеты "138" и "148" - проекты глубокой модернизации Ту-128 (комплексы Ту-138-60, Ту-138-100, Ту-148-100 и Ту-148-33);

- Ту-128 в варианте многоцелевого самолета - проект оснащения Ту-128 комплектом НУРС, УРС, бомбами, и пушками в подвесных контейнерах или разведывательным оборудованием;

- Ту-128Б - проект модификации Ту-128 во фронтовой бомбардировщик-ракетоносец.

Первые Ту-128 в 1964 году поступили в ЦБП и ПЛС Авиации ПВО. В октябре 1966 года Ту-128 начали поступать в строевые авиационные полки. Первым их получил 518 АП в Талагах, где в 1967 году были проведены войсковые испытания комплекса Ту-128 С-4. С началом активной эксплуатации комплекса, в КБ была создана специальная эксплуатационная бригада, которую возглавил А.И. Залесский, который вместе со своими подчиненными сделал очень много для освоения этого сложного комплекса в войсках. Когда комплекс создавался, предполагалось развернуть в приграничных районах на северном, восточном и северо-восточном направлениях 25 авиационных полков, вооруженных Ту-128. Реально до 1970 года удалось перевооружить 6 полков ПВО: три полка в составе Архангельской армии ПВО и три в составе Новосибирской армии ПВО. Комплекс Ту-128С-4 и его модернизированный вариант Ту-128С-4М с успехом эксплуатировались в Авиации ПВО до второй половины 80-х годов, надежно прикрывая наши северные и восточные границы. В настоящее время комплекс снят с эксплуатации, а большая часть самолетов утилизирована.

Основные данные серийного самолета Ту-128 2АЛ-7Ф-2:

- длина самолета - 30,06 м;

- размах крыла - 17,53 м;

- высота самолета -7,15 м;

- площадь крыла - 96,94 кв. м;

- взлетная масса - 43000 кг;

- максимальная скорость с ракетами - 1665 км/ч, без ракет - 1910 км/ч;

- практический потолок - 15600 м;

- практическая дальность полета - 2565 км;

- ракетное вооружение - 2 х P-4P и 2 х Р-4Т;

- экипаж - 2 чел.

Основные данные комплекса Ту-128С-4:

- самолет-носитель - Ту-128;

- ракеты - P-4P и P-4T;

- РЛС - РП-С "Смерч";

- дальность обнаружения цели РЛС - 50 км;

- рубеж перехвата -1170 км;

- время барражирования - 2,75 ч;

- диапазон высот поражения целей - 8000-21000 м;

- максимальное превышение цели - 8000 м;

- максимальная дальность пуска ракет - 20-25 км.

Фронтовой сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец, проект

Дальнейшее развитие фронтового самолета проекта "127".

Ударный беспилотный планирующий самолет, проект

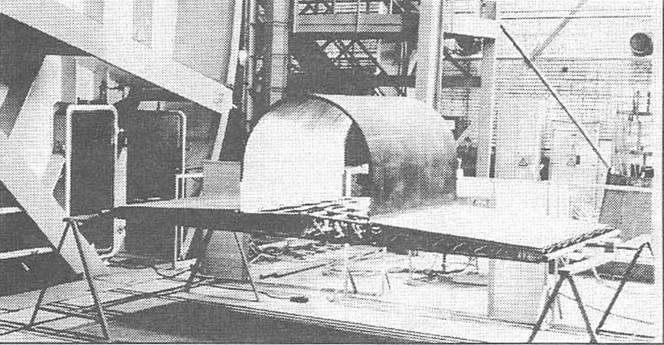

Модель самолета "130"

Отсек самолета "130" па испытаниях

В 1957-1958 годах в КБ начались исследовательские работы по программе создания ударного беспилотного планирующего самолета "ДП" (дальний планирующий). Самолет "ДП" должен был представлять последнюю беспилотную планирующую ступень ракетной ударной системы. В качестве ракетоносителя рассматривались модификации боевых баллистических ракет среднего радиуса действия типа Р-5 и Р-12, рассматривался вариант собственной разработки ракетоносителя КБ.

Согласно проработок, проведенных в КБ. самолет "ДП" должен был выводиться ракетоносителем на высоту 80-100 км, далее вся система разворачивалась на 90 градусов и происходило отделение планирующего самолета "ДП". После отделения производилась одноразовая коррекция траектории "ДП", и дальше отделившийся аппарат летел к цели по планирующей траектории, определявшейся его аэродинамическим качеством и скоростью в момент отделения на данной высоте. "ДП", проходя плотные слои атмосферы, выходил на цель на расстоянии около 4000 км, развивая скорость соответствующую М=10. В ходе полета по траектории коррекция производилась с помощью автономной системы управления и аэродинамических органов управления. На борту отсутствовала какая-либо силовая установка, питание систем должно было осуществляться от химических источников тока и от воздушной системы баллонного питания. Для охлаждения систем оборудования и термоядерного заряда на борту имелась система охлаждения. Конструкция планера проектировалась по так называемой "горячей схеме" - без охлаждения. Все температурные напряжения, связанные с кинетическим нагревом, учитывались при проектировании элементов планера. На конечном этапе "ДП" переводился в пикирование на цель. По сигналу высотомера на заданной высоте производился подрыв термоядерного заряда.

Преимуществом подобной ударной системы по сравнению с ракетными стратегическими системами первого поколения была более высокая точность вывода в район цели, при более простой и, соответственно, менее сложной системе наведения, а также обеспечение сложной траектории полета к цели, что значительно затрудняло действия средств ПРО и ПВО.

В течение двух лет в КБ шли интенсивные работы по проекту "ДП". К теме были подключены многие предприятия и организации ВПК, разрабатывались новые конструкционные материалы, технологии, удовлетворявшие требованиям длительного полета на гиперзвуковых скоростях в условиях кинетического нагрева. Совместно с ЦАГИ исследовались вопросы получения требуемых аэродинамических характеристик "ДП". Совместно с ЛИИ были отработаны вопросы, связанные с созданием натурных моделей и получением на них требуемых для "ДП" режимов полета.

В качестве первоначального практического осуществления теоретических наработок по проекту решено было построить несколько экспериментальных летательных аппаратов, на которых должны были быть проверены основные идеи, заложенные в проект "ДП". Программа исследовательских работ по созданию прототипа "ДП" получила обозначение по КБ самолет "130" (Ту-130).

В ходе проектирования самолета "130" и поиска его оптимальной аэродинамической компоновки были исследованы различные аэродинамические схемы самолета: "симметричная" и "несимметричная", "бесхвостка", "утка" и т.д. На основании этих исследований была построена целая серия моделей, которые прошли продувки в аэродинамических трубах НАГИ, в том числе и на больших сверхзвуковых скоростях. В ЛИИ были проведены натурные летные испытания со сбросом летающих моделей самолета "130" с твердотопливными ускорителями с Ту-16ЛЛ. Модели были оборудованы датчиками и аппаратурой, позволявшими получать информацию о поведении аппарата и его аэродинамических характеристиках на различных режимах полета. Эти работы дали информацию о поведении аппарата до скоростей, близких к М=2. Были проведены отстрелы моделей с помощью артиллерийских орудий и газодинамических пушек. Эти испытания позволили выйти на скорости, соответствующие М=6.

После проведения большого объема теоретических и экспериментальных работ по теме в 1959 году в КБ приступили к рабочему проектированию самолета "130". Согласно окончательного проекта самолет "130" представлял из себя сравнительно небольшой летательный аппарат: длина - 8,8 м, размах крыла - 2,8 м и высота - 2,2 м. Для самолета " 130" была выбрана аэродинамическая схема самолета-"бесхвостки". Он имел клинообразный фюзеляж полуэллиптического поперечного сечения с тупой носовой частью (одна из оптимальных форм для гиперзвукового ЛА). Низкорасположенное треугольное крыло небольшой площади с углом стреловидности по передней кромке 75 градусов имело по всему размаху элевоны. Вертикальное оперение самолета состояло из двух килей: верхнего и нижнего, расположенных в задней части фюзеляжа. На обеих половинах киля имелись тормозные щитки, открывавшиеся по схеме "ножниц", с приводом от автономной электрогидравлической системы с питанием от химических бортовых источников тока. Профили крыла и органов управления выполнялись клинообразными. По условиям аэродинамического нагрева носовая часть фюзеляжа и передние кромки крыла и килей выполнялись из графита. Конструкция планера из нержавеющей стали - "горячая". Система управления включала в себя систему начальной коррекции траектории. Посадка самолета "130" должна была осуществляться по команде от программной системы управления, спуск на землю осуществлялся на парашюте с большой поверхностью купола, контейнер которого находился в его хвостовой части. Предварительно скорость гасилась за счет открытых тормозных щитков. В носовой части располагались агрегаты системы охлаждения элементов системы управления. Средняя часть была занята блоками КЗА системы управления.

В опытном производстве была заложена серия из пяти экспериментальных самолетов "130", предназначенных для проведения различных испытаний. В ходе постройки натурные фрагменты планера, наиболее нагруженные в тепловом отношении, подвергались термическим испытаниям в специальных тепловых камерах, с учетом расчетных тепловых нагрузок.

В 1960 году первый планер самолета "130" был готов, далее наступал этап оснащения его необходимым оборудованием и начала работ по стыковке с ракетоносителем - модификацией ракеты Р-12 (доработка Р-12 заключалась, помимо переделки носовой части под новый стыковочный узел, в усилении несущего корпуса ракеты с помощью дополнительного внешнего конструктивного экрана, разработанного КБ А.Н. Туполева).

Несмотря на явные успехи КБ в освоении новой для него тематики, все работы по теме "ДП" и, соответственно, по самолету "130" были постепенно прекращены на основании Постановления Совета Министров СССР от 5 февраля 1960 года за № 138-48. Построенные планеры самолетов "130" частично были утилизированы, а несколько из них были переданы в КБ В.Н. Челомея.

Работы по проекту "ДП" и самолету "130" были использованы в следующей, близкой по назначению работе КБ - ракетоплане "136"("Звезда"). Через много лет, уже в 80-е годы, к теоретическим и практическим результатам этих проектов обратились вновь, когда в КБ начались работы, связанные с проектированием перспективного гиперзвукового ЛА.

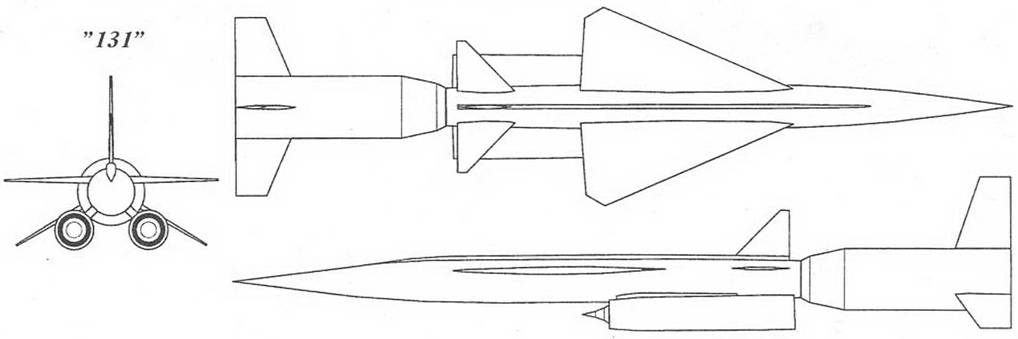

Зенитный управляемый самолет-снаряд, проект

В конце 50-х годов в КБ велись работы по теме, которая резко выпадала из привычной тематики КБ. КБ А.Н. Туполева взялось за проектирование управляемого самолета-снаряда класса "земля-воздух". Проект получил по КБ обозначение самолет "131" (Ту-131) или самолет "З" ("З"-зенитный).

Согласно подготовленного проекта самолет "131" представлял собой двухступенчатую ракетную систему, состоявшую из первой стартовой, представлявшей твердотопливный ускоритель, и второй маршевой ступени, представлявшей сверхзвуковой самолет-снаряд, разгонявшийся одним или двумя ПВРД.

На первой ступени устанавливались три стабилизирующие поверхности большой площади. Маршевая ступень напоминала уменьшенный в масштабе самолет "121". ПВРД крепился на пилоне под задней частью фюзеляжа. В случае использования двух ПВРД меньшей тяги, они крепились к фюзеляжу на двух угловых пилонах. ПВРД для самолета "131" проектировались в КБ М.М. Бондарюка. Треугольное крыло имело угол стреловидности по передней кромке 60°, хвостовое оперение имело управляемые стабилизатор и киль. В носовой части фюзеляжа находилась головка самонаведения, за ней располагался отсек под боевой заряд, далее располагались топливные баки и приборный отсек.

Работы по самолету "131" не вышли из стадии первоначального проектирования.

Основные проектные данные самолета "131"

- общая длина системы - 9,6 м;

- длина маршевой ступени - 7,0 м;

- размах крыла маршевой ступени - 2,41 м;

- стартовая масса системы - 2960 кг;

- масса маршевой ступени - 1460 кг;

- масса боевой части - 190 кг;

- максимальная скорость полета на высоте - 4300 км/ч;

- максимальная высота полета - 30000 м;

- дальность полета - 300-350 км.

Маловысотный трансзвуковой бомбардировщик, проект

Принятие на вооружение ПВО в середине 50-х годов зенитно-ракетных комплексов и сверхзвуковых высотных истребителей-перехватчиков, оснащенных управляемыми ракетами, поставило под сомнение возможности прорыва к цели ударных самолетов, действующих на средних и больших высотах. Ведущие авиационные державы мира начали проектирование самолетов бомбардировщиков и ракетоносцев, способных выполнять полеты к целям на малых и сверхмалых высотах с трансзвуковыми скоростями. Это должно было резко снизить возможности ПВО по перехвату и соответственно повышало выживаемость ударных самолетов.

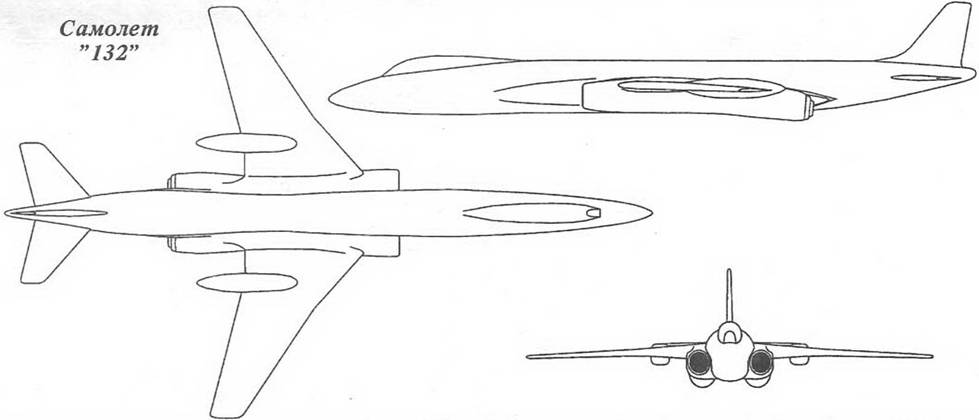

В соответствии с этой концепцией в Великобритании начались работы по ударному самолету TSR-2, в СССР в КБ П.О. Сухого велись работы по первому варианту ударного самолета Т-6, в КБ А.Н. Туполева началась разработка маловысотной авиационной системы Ту-132, обозначение по КБ - самолет "132".

К работам по данной тематике КБ приступило в 1958 году. 31 июля 1958 года вышло Постановление Совета Министров СССР №867-408, в котором КБ, как головной организации, поручалось совместно с ЦАГИ, ЦИАМ, НИИ-17 и НИИ-2 разработать эскизный проект дальней бомбардировочной системы для боевых действий на малых высотах (200-500 м) с дальностью полета на этой высоте 4500-5000 км.

Работы в КБ шли в течение 2 лет под руководством С.М. Егера, к началу 1960 года проект был готов. Основным элементом системы был самолет "132", приспособленный для действий на малых высотах на трансзвуковых скоростях. По своей аэродинамической компоновке самолет "132" был близок к первоначальным проектам самолета "105" 2ВД-5Ф. Поскольку основным крейсерским режимом для самолета "132" был трансзвуковой режим полета на малых высотах, его конструкция была рассчитана на длительное воздействие больших скоростных напоров и больших кратковременных вертикальных перегрузок и длительных вибрационных нагрузок, возникающих при полетах на малых высотах. Планер самолета представлял собой среднеплан со стреловидным крылом, спроектированный в соответствии с "правилом площадей".

Фюзеляж большого удлинения с чистыми аэродинамическими формами. В передней части фюзеляжа находилась РЛС и двухместная герметичная кабина экипажа. Крыло малого удлинения, угол стреловидности крыла 45° в центропланной части и 35° в консольных частях. На крыле размещались обтекатели основных стоек шасси. Форма в плане крыла, его профили выбирались из условия получения минимальных производных по углу атаки, что являлось одним из элементов выбора аэродинамической компоновки для низковысотного полета. Силовая установка самолета должна была состоять из двух ДТРД с форсажными камерами. Пилотажно-навигационное оборудование самолета должно было обеспечивать выполнение низковысотных полетов в автоматизированном или в ручном полуавтоматическом режиме.

Поскольку речь шла о проектировании ударной системы, в ходе работ по самолету "132" рассматривались варианты его использования как обычного бомбардировщика-носителя обычных и ядерных бомб, ракетоносца, тактического ударного самолета, самолета-разведчика, самолета противолодочной обороны. Все ударное вооружение располагалось в грузоотсеке. В зависимости от варианта использования в нем размещались крылатая ракета, обычные или ядерные бомбы, неуправляемые реактивные снаряды в выдвижных кассетных установках, контейнер с разведывательным фото и радиоэлектронным оборудованием, противолодочные буи, торпеды и глубинные бомбы, а также цели-ловушки и контейнеры с пассивными дипольными отражателями. Стрелково-пушечное оборонительное вооружение на самолете "132" не предусматривалось, основной его защитой была низкая высота полета в сочетании с большой скоростью, малая величина ЭПР, обусловленная сравнительно малыми размерами и предполагавшимся применением радиопоглощающих материалов, а также развитой системой РЭП. По технологии низковысотного полета совместно с предприятиями радиоэлектронной промышленности была проведена предварительная проработка принципов создания радиолокационной аппаратуры обеспечения полета на малых и сверхмалых высотах. Совместно с ВВС было проведено исследование различных тактических методов использования самолета с предлагавшимися вариантами вооружения.

Работы по системе Ту-132, особенно поиски в области низковысотного полета, значительно опережали возможности отечественной радиоэлектронной промышленности и потому не вышли из стадии эскизного проектирования.

В ходе разработки проекта системы Ту-132 были сделаны важные выводы, использовавшиеся в дальнейшем при работах над более поздними проектами боевых самолетов.

Основные проектные данные самолета "132":

- длина самолета - 17,3 м;

- размах крыла - 27,50 м;

- высота самолета - 4,50 м;

- нормальная взлетная масса - 40000-45000 кг;

- максимальная скорость полета у земли - 900 км/ч;

- высота полета крейсерского полета у земли - 200-500 м;

- дальность полета у земли - 3000-5000 км;

- экипаж - 2 чел.

Стратегический беспилотный самолет-снаряд, проект

В ходе работ по самолету "121" был подготовлен проект его модернизации с целью значительного увеличения его дальности полета. Проект получил по КБ обозначение самолет "133" ("СД"). Проект представлял исходный беспилотный самолет "121" с увеличенным запасом топлива во внутренних баках и дополнительными сбрасываемыми подвесными топливными баками. Эти мероприятия позволили увеличить расчетную дальность полета до 5000-6000 км. Данный проект модернизации самолета "121" дальнейшего развития не имел.

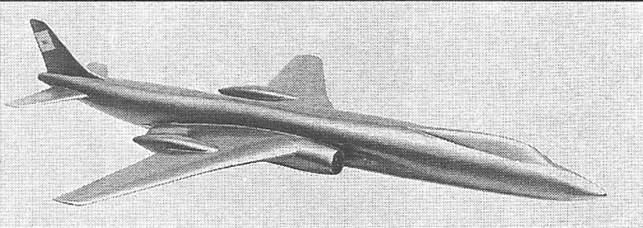

Сверхзвуковой пассажирский самолет, проект

В начале 60-х годов в КБ была предпринята первая попытка проектирования сверхзвукового пассажирского самолета. Проектирование проходило по привычной для КБ схеме: за основу брался проект боевого самолета, и на его базе прорабатывалась пассажирская машина. Предварительное проектирование самолета, получившего по КБ обозначение самолет "134" (Ту-134), проходило в отделе С.М. Егера.

За основу был взят один из вариантов проекта "106" самолет "106А" с двигателями в крыльевых мотогондолах и на его основе в отделе подготовили проекты самолета "134" с двумя двигателями НК-6 или с четырьмя ВД-19Р2.

Были проработаны четыре варианта проекта: два с двигателями НК-6 и два с ВД-19Р2, отличавшиеся между собой схемой расположения крыла относительно фюзеляжа и типами двигателей и их компоновкой. Кроме предварительного проектирования, никаких работ по самолету "134" не велось.

|

Основные проектные данные самолета "134" с двумя НК-6 и четырьмя ВД-19Р2 |

||||

|

2хНК-6 |

2хНК-6 |

4хВД-19Р2 |

4ВД-19Р2 |

|

|

схема |

низкоплан |

высокопла н |

низкоплан |

высокоплан |

|

длина самолета, м |

45,9 |

42,15 |

45,9 |

42,19 |

|

размах крыла, м |

23,6 |

|||

|

высота самолета, м |

10,5 |

9,3 |

10,5 |

9,3 |

|

максимальная коммерческая нагрузка, кг |

8000 |

|||

|

крейсерская скорость полета, км/ч |

2100 |

|||

|

практическая дальность полета |

||||

|

на сверхзвуке, км |

3000-3500 |

|||

|

на дозвуке, км |

4000-4500 |

3800-4300 |

||

|

количество пассажиров, чел |

50-70 |

|||

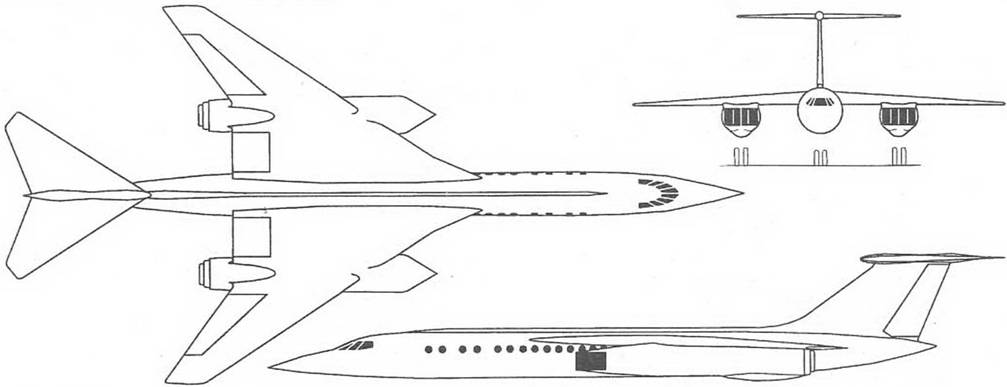

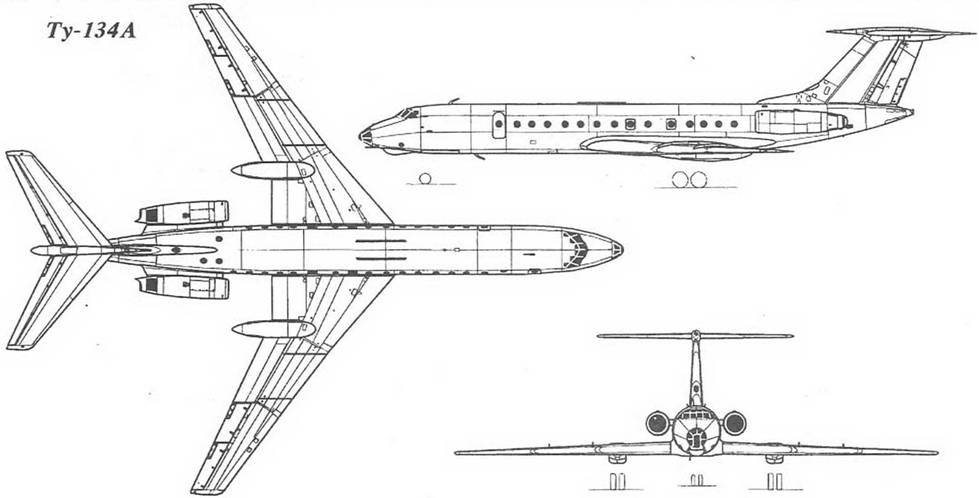

Ближнемагиcтральный пассажирский самолет, серийный

Опыт создания и освоения среднемагистрального реактивного пассажирского самолета Ту-104 и проектирование его уменьшенной версии - ближнемагистрального Ту-124 позволили КБ сделать следующий шаг - перейти к созданию ближнемагистрального самолета, выполненного в соответствии с новой компоновочной схемой: двигатели в хвостовой части фюзеляжа. В конце 50-х годов на международных авиалиниях начал успешно эксплуатироваться французский среднемагистральный самолет "Каравелла" с двумя ТРД, расположенными на пилонах в хвостовой части фюзеляжа. Схема "Каравеллы" подтолкнула все ведущие авиастроительные фирмы к апробированию новой схемы. Пик увлечения этой схемой пришелся на начало 60-х годов, когда как раз встал вопрос о дальнейшем развитии Ту-124. Данная схема привлекала авиаконструкторов многих стран по следующим причинам:

- улучшалась аэродинамика самолета - "чистое крыло";

- повышался комфорт в салоне и кабине экипажа в результате снижения уровня шума в салоне и кабине;

- снижалась нагрузка от газовых струй на фюзеляж.

Ту-124А (прототип Ту-134)

Ту-134А с РЛС "Гроза"

Ту-134Б-3

В то же время новая схема имела ряд существенных недостатков, одним из которых было утяжеление конструкции планера и, как следствие, при прочих равных условиях снижение полезной нагрузки и экономичности.

Непосредственным толчком для начала работ в КБ по модернизации Ту-124 по новой компоновочной схеме стала реакция Н.С. Хрущева на полет на "Каравелле" весной 1960 года во время визита во Францию. Н.С. Хрущеву понравилось отсутствие шума и вибраций в салоне, а сравнивать ему было с чем: во Францию и обратно он летел на Ту-104, в котором уровень шума и вибраций почти два раза превышал аналогичные показатели "Каравеллы".

По возвращении в Москву из Франции Н.С. Хрущев имел беседу с А.Н. Туполевым о возможности создания пассажирского самолета с аналогичной компоновкой по типу "Каравеллы". Практически сразу же в КБ в отделе С.М. Егера еще до выхода официального Постановления по самолету началось предварительное проектирование новой ближнемагистральной машины, получившей по КБ обозначение самолет "124А" (Ту-124А).

1 августа 1960 года вышло Постановление Совета Министров СССР № 826-341 о создании скоростного пассажирского самолета Ту-124А с расположением двигателей типа Д-20П в хвостовой части фюзеляжа. Отоваривались следующие основные данные: максимальная скорость - 1000 км/ч, крейсерская скорость - 800-900 км/ч , практическая дальность полета - 1500 км, максимальная практическая дальность - 2000 км, коммерческая нагрузка - 5000 кг, количество пассажиров - 40 человек, экипаж - 4 человека. Речь шла о проектировании небольшого комфортабельного самолета с невысокими экономическими показателями. В результате первоначальной проработки задания КБ подтвердило возможность создания нового самолета на базе начавшего проходить в тот период заводские испытания Ту-124. К апрелю 1961 года был подготовлен эскизный проект самолета, в котором число пассажиров было доведено до 46-58 и предусматривалось применение более мощных двигателей типа Д-20П-125 (взлетная тяга 5800 кг).

В ходе проходившей в октябре-ноябре 1961 года макетной комиссии требования к коммерческой нагрузке увеличились до 7000 кг, к количеству пассажиров до 65-70 человек и к практической дальности полета - до 1500-3000 км.

В начале 1962 года были переданы в производство рабочие чертежи на опытный Ту-124А, и началось изготовление самолета. На первом этапе проектирования и постройки прототипа всеми работами по самолету руководил Д.С. Марков, с декабря 1962 года руководителем работ по самолету Ту-124А назначается Л.Л. Селяков, перешедший в ОКБ из КБ В.М. Мясищева. В дальнейшем имя Л.Л. Селякова на всю жизнь будет связано с этим самолетом, именно под его руководством самолет будет доведен до серии, будет создано несколько оригинальных модификаций, будет обеспечена многолетняя успешная эксплуатация большого парка машин этого типа как у нас, так и заграницей.

Опытный Ту-124А был собран в первой половине 1963 года. 29 июля 1963 года экипаж во главе с летчиком-испытателем А.Д. Калиной совершил первый полет на опытной машине. Начались заводские испытания самолета. Опытная машина была рассчитана на перевозку 52-56 пассажиров. На заводских испытаниях, которые закончились 6 ноября 1964 года, Ту-124А показал крейсерскую скорость 800 км/ч и практическую дальность полета, в зависимости от величины коммерческой нагрузки и запаса топлива, в пределах 1500-2900 км.

Ту-134УБК

С учетом результатов испытаний опытного Ту-124А был построен на серийном заводе № 135 первый самолет Ту-134 (обозначение Ту-124А в серии) с двигателями Д-20П-125. "Дублер" совершил первый полет 9 сентября 1964 года. "Дублер" был выпущен с увеличенной пассажировместимостью до 64 человек и увеличенной взлетной массой. Первый Ту-134 "дублер" стал вторым опытным экземпляром, на котором продолжился цикл испытаний и доводок на пути создания Ту-134. По результатам проведенных заводских испытаний "дублера" был сделан вывод о необходимости увеличения тяги двигателей, решено было устанавливать на самолет, модифицированные опытные Д-20П-125-5 сер. (в серийном производстве Д-30 со взлетной тягой 6800 кг).

На серийном заводе № 135 продолжалось строительство самолетов Ту-134 с двигателями Д-20П-125. Постепенно Ту-134 начинает заменять в серийной постройке Ту-124. Первая серийная машина Ту-134 с двигателями Д-30 взлетает 21 июля 1966 г. Одновременно на Харьковском авиационном заводе (с середины 60-х годов завод № 135 стал именоваться ХАЗ-ом) было спроектировано и изготовлено новое горизонтальное оперение увеличенной площади, введенное на Ту-134 по результатам оценки катастрофы британского опытного самолета ВАС "111" аналогичной схемы. Новое горизонтальное оперение устанавливается на первый серийный самолет. Ту-134 с увеличенным горизонтальным оперением с двигателями Д-30 и взлетной массой 44000 кг совершает свой первый полет 25 октября 1966 года. Этим полетом принято считать завершение создания Ту-134 как нового типа пассажирского самолета.

Тем временем выпущенные самолеты Ту-134 продолжали проходить заводские и государственные испытания, в ходе которых был потерян в катастрофе "дублер". Испытания продолжались на других машинах. На второй серийной машине были проведены сложнейшие испытания на больших углах атаки вплоть до сваливания, в дальнейшем подобные испытания стали обязательными при отработках всех отечественных пассажирских машин. С 24 марта по 24 июля 1967 года самолет проходил второй этап совместных государственных испытаний, одновременно в период с 1 апреля по 7 августа проводились эксплуатационные испытания на серийных самолетах Ту-134 первых серий. К моменту эксплуатационных испытаний взлетная масса Ту-134 была доведена до 45000 кг при пассажировместимости 72 человека. 26 августа 1967 года самолет Ту-134 официально принимается для эксплуатации в ГВФ с пассажирами. 9 сентября 1967 года серийный Ту-134 совершает пассажирский рейс по трассе Москва-Адлер.

На ХАЗе было развернуто полномасштабное производство Ту 134, который заменил в серии Ту-124. За первой модификацией последовали улучшенные пассажирские модификации Ту-134А и Ту134Б, учебные самолеты для ВВС Ту-134Ш и Ту-134УБ-Л, а также другие модификации и варианты базовых машин. Всего до момента завершения серийного производства в 1984 г. серийно было построено на ХАЗе 852 экземпляра самолетов типа Ту-134, из которых 134 были поставлены на экспорт в различные страны Восточного Блока, а также в целый ряд развивающихся государств.

Впервые в практике отечественного самолетостроения конструкция самолета и его летные данные прошли международный контроль. Ту-134 и его модификации получили международные сертификаты летной годности, в том числе и по уровню шума на местности.

Известны следующие модификации и варианты Ту-134:

- Ту-134 - первый серийный вариант самолета, рассчитанный на 72 пассажира, двигатели Д-30 без реверса, имелся тормозной парашют, выпущено 78 машин, из них 30 поставлено на экспорт;

- Ту-134А - модернизированный вариант на 76 человек, с двигателями Д-30-2 сер. с реверсом тяги и ВСУ, самая массовая модификация Ту-134, имелись экспортные варианты с РЛС "Гроза", самолеты-салоны со спецсвязью и т.д.;

- Ту-134Б - модификация на 80 пассажиров, с уменьшенным составом экипажа и РЛС "Гроза";

- Ту-134Ш - учебная машина для подготовки штурманов В ВС, строился серийно в двух вариантах - Ту-134Ш-1 и Ту-134 Ш-2;

- Ту-134УБ-Л - учебная машина для подготовки летчиков Дальней и Морской авиации;

- Ту-134УБ-К - учебно-тренировочный самолет для тренировок штурманов-операторов Морской Авиации;

- Ту-134СХ - специализированный сельскохозяйственный самолет для контроля за сельскохозяйственными угодьями и экологическим состоянием территорий;

- Ту-134А-3 - модификация Ту-134А под двигатели Д-30-3 сер.;

- Ту-134Ш-СЛ - летающая лаборатория для испытаний радиоэлектронного оборудования;

- Ту-134ЛК и Ту-134БВ - летающие лаборатории для отработки космических программ;

- Ту-134Д - проект глубокой модернизации Ту-134А до параметров, соответствующих самолету Як-42;

- Ту-134С - проект грузового самолета на базе Ту-134А;

- Ту-134ДОЛ - проект офтальмологической летающей лаборатории;

- Ту-134М - проект модернизации серийных Ту-134А и Ту-134Б под двигатели Д-436Т1-134.

Ту-134 и его модификации в Аэрофлоте стали "рабочей лошадкой", взяв на себя львиную долю перевозок на ближнемагистральных трассах. По уровню шума и вибраций в пассажирском салоне самолеты Ту-134 до последнего времени были самыми комфортабельными в Аэрофлоте. Самолет постоянно модернизировался, улучшались его экономические показатели. Значение топливной эффективности в ходе модернизаций удалось довести до значений 34-39 г/пасс×км, для сравнения первые Ту-134 имели 55 г/пасс×км. Количество пассажирских кресел на Ту-134 в последних модификациях было доведено до 80-90, взлетная масса была доведена до 49000 т. Всего на начало 90-х годов парк самолетов Ту-134 в системе Аэрофлота перевез около 500.000.000 пассажиров, и в настоящее время продолжает работать на линиях России и стран СНГ. За создание самолета Ту-134 многие ведущие специалисты КБ, серийного завода и смежных предприятий были удостоены Государственных премий.

Основные данные серийного самолета Ту-134А 2Д-30-2 сер:

- длина самолета - 37,1 м;

- размах крыла - 29,01 м;

- высота самолета - 9,02 м;

- площадь крыла - 115/127 кв.м;

- взлетная масса - 47000 кг;

- коммерческая нагрузка - 8200 кг;

- крейсерская скорость - 750-850 км/ч;

- практический потолок - 11000 м;

- практическая дальность полета - 1900-3500 км;

- количество пассажиров - 76 чел;

- экипаж - 4 чел.