Низковысотный бомбардировщик, проект

В 1957 г. ОКБ вышло с предложением по созданию низковысотного самолета-бомбардировщика. Согласно предварительным проработкам проекта, получившего по ОКБ обозначение самолет "124", машина должна была иметь скорость полета на небольших высотах 1100 км/ч и дальность полета 7000 км. В дальнейшем предварительные наработки по этому проекту были использованы и развиты в проекте ударного низковысотного самолета "132".

Ближнемагистральный пассажирский самолет, серийный

Успешная эксплуатация самолета Ту-104 подтвердила экономическую целесообразность использования пассажирских самолетов с турбореактивными двигателями не только на линиях протяженностью 2000-2900 км, по и на линиях сравнительно небольшой протяженности 800-1000 км. Однако, несмотря на все достоинства Ту-104, для линий малой протяженности требовался специальный ближнемагистральный самолет меньшей размерности, который мог бы в эксплуатации успешно сочетать высокие летные данные и комфортабельность Ту-104 с приемлемыми взлетно-посадочными характеристиками, дававшими возможность обеспечить массовые авиаперевозки реактивной техникой на межреспубликанских линиях, с хорошими экономическими и эксплуатационными показателями.

К проектированию подобного пассажирского самолета в 1958 году приступило КБ А.Н. Туполева. Под руководством С.М. Егера, Д.С. Маркова, Л.Л. Кербера, К.В. Минкнера, Б.М. Кондорского, И.Б. Бабина было проработано предложение А.Н. Туполева о создании нового ближнемагистрального пассажирского самолета на основе общей аэродинамической и конструктивной схемы Ту-104. Размерность новой машины должна была быть уменьшена по сравнению с Ту-104 на 25%, соответственно взлетная масса - в два раза, предполагаемая пассажировместимость была уменьшена до 50-60 человек. В связи с уменьшением массо-габаритных параметров нового самолета, появилась возможность использовать турбореактивные двигатели меньшей тяги: вместо ТРД с максимальной тягой 8570-9500 кг был осуществлен переход на двигатели с максимальной тягой 5000-5500 кг каждый. Подобный двигатель Д-20П проектировался в КБ П.А. Соловьева на базе двухконтурного Д-20 военного назначения. При проектировании нового пассажирского самолета, получившего по КБ обозначение самолет "124" (Ту-124), впервые в практике КБ нашли применение масштабные методы прочностных расчетов, предложенные А.М. Черемухиным, позволившие значительно сократить сроки проектирования. Отдел оборудования КБ предлагал установить на самолет пилотажно-навигационное оборудование, которое отвечало требованиям конца 50-х начала 60-х годов к соответствующему классу самолетов. Полностью была перекомпонована центропланная часть крыла, теперь она конструктивно-технологически была интегрирована вместе с мотогондолами, появилась возможность отказаться от схемы разделения воздушных потоков в воздухоподводящих каналах двигателей. Эти две конструктивные новации уже прошли апробацию на четырехдвигательной модификации Ту-104 - самолете Ту-110.

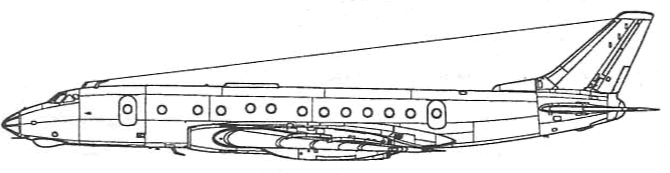

Опытный самолет "124", заводские испытания. 1960 г.

18 июля 1958 года вышло Постановление Совета Министров СССР № 786-378, согласно которому КБ поручалось спроектировать и построить скоростной пассажирский самолет Ту-124 с двумя ДТРД Д-20П со следующими данными: максимальная скорость 950 км/ч, крейсерская скорость на высоте 10000-12000 м - 750-900 км/ч, дальность полета с запасом топлива на 30 минут полета на крейсерской скорости полета - 1350-1500 км, максимальная практическая дальность - 2000 км, длина разбега и пробега - не более 800 м, коммерческая нагрузка 5000 кг, количество пассажиров 36-40 человек, экипаж 4 человека. Предусматривалось переоборудование Ту-124 в транспортно-санитарный вариант Ту-124ТС с грузоподъемностью 5000 кг. Самолет должен был эксплуатироваться с грунтовых аэродромов и взлетать с одним отказавшим двигателем. Серийное производство Ту-124 должен был освоить завод №135 в Харькове, первая серийная машина должна была быть выпущена в конце 1959 года. Дополнительно предусматривалось внедрить на Ту-124 систему сдува пограничного слоя, при этом длина пробега и разбега должны были уменьшиться до 600-700 м. Двигатели Д-20П (с взлетной тягой 5400 кг) и их вариант Д-20ПО с системой отбора воздуха для СПС, должны были пройти проверки и отработки на модифицированных самолетах Ту-110 (Ту-110Б). В ходе проводившихся обсуждений с заказчиком на макетной комиссии число пассажирских мест было увеличено до 44, с последующей проработкой вариантов на 56 и на 60 мест. Прорабатывались "салонные" варианты для специальных пассажирских перевозок.

В течение второй половины 1958 - начале 1959 года КБ совместно с филиалами подготовило конструкторскую документацию на Ту-124, передало ее в опытное производство и на завод № 135. Началась постройка опытного самолета в Москве с одновременным разворачиванием серии в Харькове. Руководство всеми работами по самолету и его модификациям А.Н. Туполев возложил на Д.С. Маркова.

К началу I960 года была закончена первая опытная машина. Заводские испытания самолета начались 24 марта 1960 года, 29 марта 1960 года экипаж, возглавляемый летчиком-испытателем А.Д. Калиной, совершил на опытном Ту-124 первый полет. Заводские испытания продолжались до июня 1961 года. В мае 1960 года из цехов завода № 135 вышел первый серийный Ту-124. до конца года было выпущено еще 4 серийных машины, которые поступили на заводские и эксплуатационные испытания. Общая оценка самолета была положительной, однако были выявлены некоторые недостатки, потребовавшие некоторых доработок конструкции: изменена носовая кабина штурмана, уменьшен угол поперечного V крыла и т.д. В доработанном виде самолет был передан на государственные совместные испытания, которые самолет проходил с июля 1961 по сентябрь 1962 года. По их результатам машина была рекомендована для пассажирских перевозок. В этот же период 10 серийных самолетов участвовали в эксплуатационных испытаниях. Кроме основных летных испытаний самолет Ту-124 успешно прошел испытания: по взлетам и посадкам на грунтовых аэродромах; в условиях при низких и высоких температурах; при полетах на критических углах атаки; при продолженных и прерванных взлетах с выключением одного из двигателей и т.д.

Первый пассажирский рейс самолет Ту-124 совершил 2 октября 1962 года по трассе Москва - Таллин. Началась успешная эксплуатация самолета на трассах Аэрофлота.

В целях повышения экономической эффективности самолета КБ совместно с серийным заводом и ГВФ провело большой объем работ по его модификации, направленных на увеличение пассажировместимости, увеличения дальности полета и улучшения комфортабельности.

В новом варианте компоновки комфортабельный салон стал вмещать 56 пассажиров. Эта модификация получила обозначение Ту-124В и была самой массовой из всех вариантов Ту-124.Был проработан вариант на 60 пассажиров, не внедренный в эксплуатацию. Были промежуточные неосуществленные варианты на 48 и 52 места. Для правительственных отрядов СССР и других стран был разработан и строился серийно салонный вариант Ту-124К, который с некоторыми изменениями в оборудовании использовался в качестве штабного в ВВС. Для летных и штурманских училищ ВВС серийно выпускался учебный вариант Ту-124Ш. Были попытки модернизации силовой установки самолета: в 1963 году были выпущены самолеты Ту-124Б с двигателями Д-20П-125, аналогичные двигателям самолета Ту-124А (Ту-134); был проект переоснащения Ту-124 под двигатели Д-30.

Серийный Ту-124, эксплуатационные испытания

Известны следующие модификации и варианты самолета:

- Ту-124 - серийный вариант на 44 пассажира, выпускался до 1963 года, в дальнейшем практически все машины были переоборудованы под 56 мест;

– Ту-124 - проект на 48 или 52 пассажирских места;

– Ту-124 - на 60 пассажирских мест, был

переоборудован один самолет;

– Ту-124В - серийный вариант на 56 пассажирских мест, в серии с 1964 года;

– Ту-124Б - три серийных самолета с двигателями Д-20П-125, выпущенных в 1963 году;

– Ту-124К - "салонные" варианты, были варианты Ту-124К-1 и Ту-124К-2, с различным числом пассажирских кресел и уровнем комфорта;

– Ту-124ТС - штатная переделка серийных Ту-124 в транспортно-санитарные машины;

– Ту-124 (СПС) - проект Ту-124 с системой сдува пограничного слоя;

– Ту-124 (СВВП) - проект самолета вертикального или укороченного взлета и посадки с подъемными ТРД типа РД-36-35 или РД-36-35П, установленных в обтекателях шасси и в фюзеляже;

– Ту-124Ш - серийный учебный штурманский самолет для подготовки персонала для ВВС и Авиации ВМФ, выпускался в двух вариантах Ту-124Ш-1 для подготовки штурманов для дальних бомбардировщиков и Ту-124Ш-2 - для подготовки штурманов для фронтовых бомбардировщиков;

– самолет "127" (Ту-127) - проект переделки Ту-124 в военно-транспортный самолет.

Всего серийный завод №135 до второго квартала 1966 года выпустил 110 пассажирских самолетов Ту-124 и Ту-124В, кроме того, с 1962 по 1968 год завод поставил ВВС 55 Ту-124Ш. С 1964 по 1966 год за границу было продано 13 машин, в основном они поставлялись в "салонном" варианте.

В общей сложности в начале 70-х годов самолеты Ту-124 летали на трассах, соединявших около 50 городов СССР. В 1964 году самолет вышел на международные линии Аэрофлота, на нем выполнялись рейсы из Москвы в Варшаву, Восточный Берлин, Прагу. В Аэрофлоте Ту-124 и Ту-124Б находились в эксплуатации до начала 80-х годов, до того момента, когда их окончательно не заменили Ту-134А. За годы эксплуатации парк самолетов Ту-124 перевез около 6500000 пассажиров. В историю отечественного самолетостроения Ту-!24 вошел как первый реактивный пассажирский самолет, принесший комфорт и скорость в советскую провинцию. В истории мировой авиации Ту -124 - это первый в мире пассажирский самолет с турбовентиляторными двигателями.

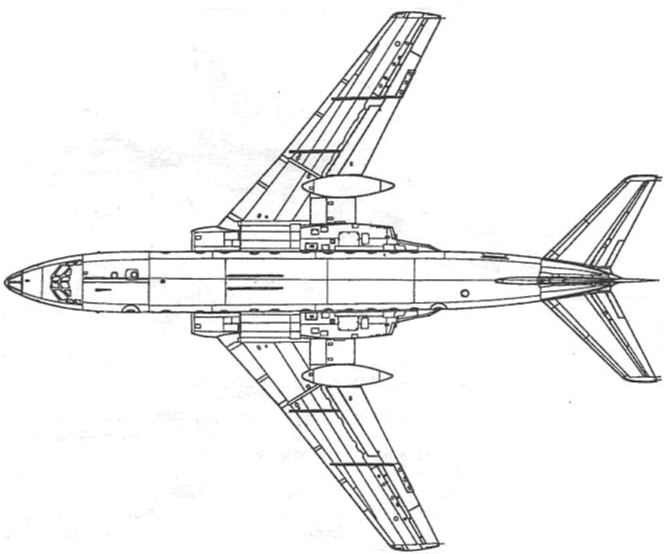

Ту-124

Учебно-штурманский самолет Ту-124Ш

Основные данные серийного самолета Ту-124 2Д-20П:

– длина самолета - 31,578 м;

– размах крыла - 25,55 м;

– высота самолета - 8,082 м;

– площадь крыла - /19,37 м2;

– взлетная масса - 38000 кг;

– коммерческая нагрузка - 6000 кг;

– максимальная скорость полета на высоте 8000 м - 970 км/ч;

– крейсерская скорость полета на высотах 8000-11000 м - 750-850 км/ч;

– практический потолок - 11500 м;

– дальность полета на высоте 10000 м при крейсерской скорости 780-800 км/ч и коммерческой нагрузкой 5000 кг - 2000-2100 км;

– количество пассажиров - 44-56 чел;

– экипаж - 4-5 чел.

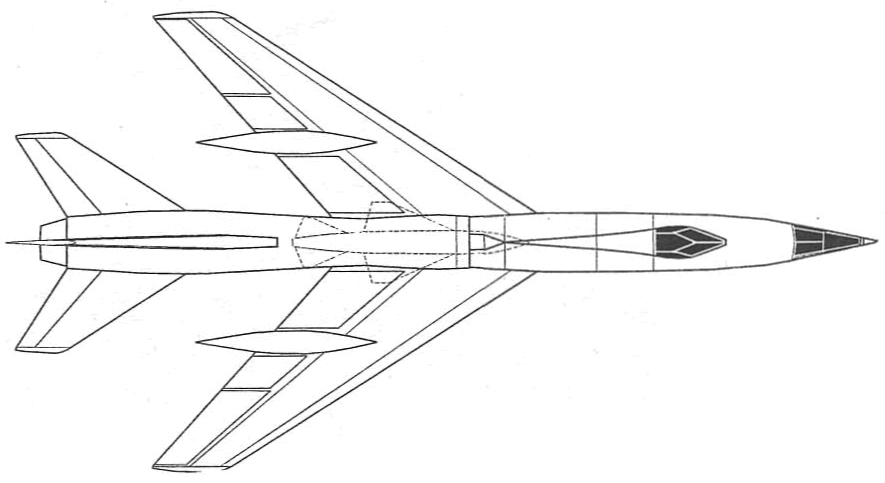

Дальний сверхзвуковой бомбардировщик, проект

В 1958 году в КБ начались научно-исследовательские работы по созданию перспективного дальнего сверхзвукового ударного самолета, который в будущем должен был заменить Ту-22.

Ставилась задача создания боевого самолета с дальностью полета на сверхзвуковой скорости в несколько тысяч километров. Максимальная скорость, которую должен был развивать подобный самолет, соответствовала М=2,5-3,0,

Проект, которым в КБ занимался отдел С.М. Егера, получил обозначение самолет "125" (Ту-125). Предварительные расчеты показали, что для обеспечения таких высоких летных характеристик, необходимо было обеспечить высокое значение аэродинамического качества на сверхзвуковом режиме полета не менее 6, и на дозвуковом - около 12, При нормальной взлетной массе самолета порядка 100-125 т требовалась силовая установка с суммарной взлетной тягой не менее 40000 кг и с удельными расходами топлива на сверхзвуковом крейсерском режиме значительно меньшими, чем у использовавшихся на Ту-22 ВД-7М. Поскольку самолет "125" должен был совершать длительный крейсерский полет на больших сверхзвуковых скоростях, то неизбежно вставал вопрос о применяемых материалах, так как конструкция из традиционных алюминиевых сплавов уже не удовлетворяла условиям "теплового барьера", с которым самолет должен был столкнуться в полете. Речь шла о применении традиционных сплавов в сочетании со сталью и титаном в наиболее нагруженных и напряженных в тепловом отношении элементах конструкции. Требовалось создать целый комплекс сложнейших систем оборудования и вооружения, способных обеспечить высокую эффективность применения ударной авиационной системы в условиях дальнего сверхзвукового полета.

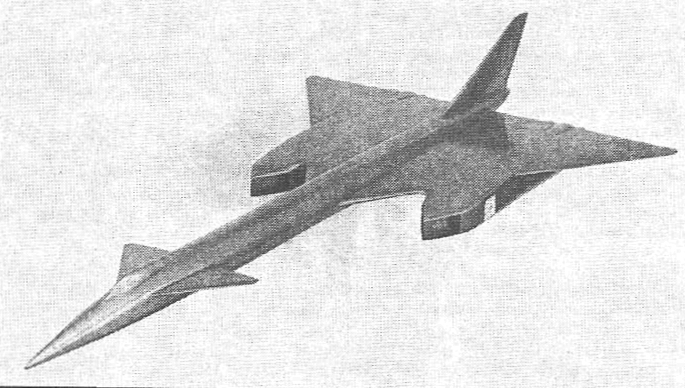

Модель самолета ''125"

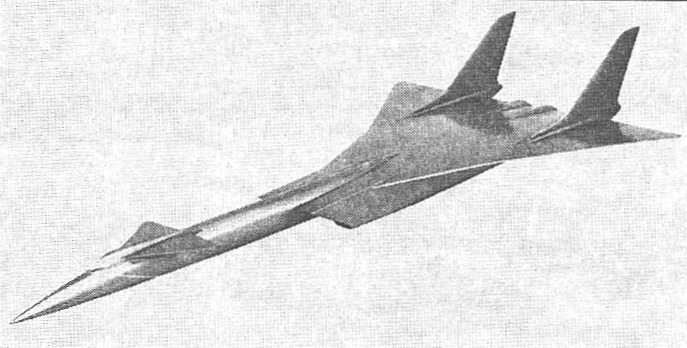

Модель самолета "125" с двигателями НК-6

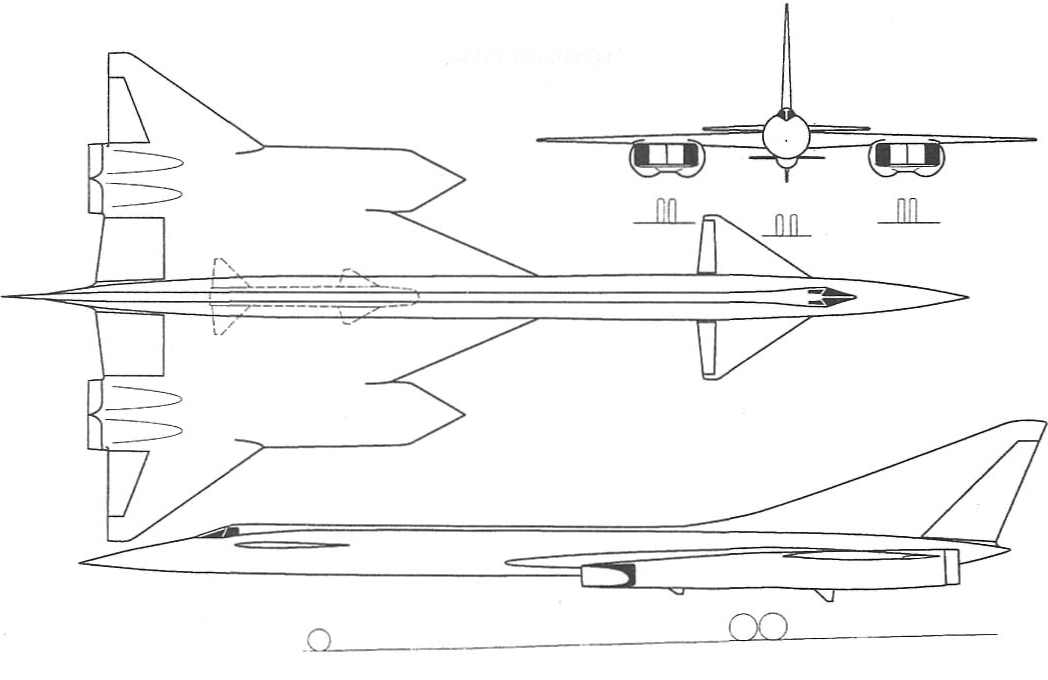

Для самолета, как наиболее подходящая, по мнению разработчиков, была выбрана схема "утка". Было рассмотрено несколько десятков вариантов возможных компоновок, подвергалось анализу большое количество вариантов силовых установок на базе существовавших и перспективных двигателей. Работа по самолету, первоначально начавшаяся как будущая альтернатива самолетам "105А" и в какой-то степени самолету "106", постепенно превратилась в проектирование ударного стратегического сверхзвукового самолета, по основным летный характеристикам близкого к другому проекту КБ того периода - самолету "135", но с меньшей на треть взлетной массой. С начала 60-х годов работы по обоим проектам шли практически одновременно, и поэтому их основные компоновочные решения были очень близки.

125 Р-15Б-300-"О"

Речь шла о создании дальнего ударного самолета-носителя, оптимизированного для длительного полета к цели и для прорыва ПВО противника на больших высотах с высокой сверхзвуковой скоростью и предназначенного для нанесения ракетных и бомбовых ударов по сухопутным и морским целям. Самолет прорабатывался в вариантах: бомбардировщика, носителя самолетов-снарядов класса "воздух-поверхность" или баллистической ракеты воздушного базирования, самолета-разведчика, дальнего перехватчика и самолета ПЛО с малой реакцией реагирования и предназначенного для оперативного уничтожения ПЛАРБ.

Проектирование самолета "125" шло параллельно со "135-ым" проектом до середины 60-х годов, до тех пор, пока подходы во взглядах на системы авиационных стратегических вооружении не склонились в сторону создания дальнего многорежимного ударного самолета, реализацией чего стало создание бомбардировщика-ракетоносца с крылом изменяемой стреловидности Ту-22М, а затем и Ту-160. Помимо этого, не последнюю роль в прекращении работ по данной стратегической системе сыграло развертывание в СССР в массовом порядке стратегических ракетных комплексов наземного базирования, а также технические и технологические сложности, связанные с созданием систем оборудования и вооружения самолета "125". Близкую по назначению авиационную ударную и разведывательную систему в этот же период разрабатывало КБ П.О. Сухого. Самолет-носитель имел обозначение Т-4 ("100"),его прототип совершил первый полет в 1972 году, но в серийное производство машина не передавалась и не доводилась - ВВС сделали ставку в этом классе машин на многорежимный туполевский Ту-22М.

Ниже представлена некоторая информация об известных проектах самолета "125":

- проект самолета "125", относящийся к 1958 году с двумя двигателями типа НК-6 или НК-10 (максимальная взлетная тяга 23500-24000 кг), установленными в хвостовой части фюзеляжа в двух мотогондолах, схема самолета "утка", крыло треугольное с мощным наплывом в

центропланной части, максимальная скорость полета 2700 км/ч, практический потолок 25000 м и дальность полета 7000 км;

- проекты самолета "125", относящиеся к началу 60-х годов, в общих чертах повторяли компоновочные решения, принятые для самолета "135", в зависимости от выбранного типа двигателей их число менялось от двух до четырех (2 х HK-6 или НК-10, 4 х Р-15Б-300 и т.д.), конструкция - с применением дюраля и титана.

Основные проектные данные самолета "125" (проекты 60-х) годов с различными типами двигателей

|

2хНК-6Б |

4хР-15Б-300 |

|

|

тяга, кг |

24800 |

15000 |

|

длина фюзеляжа, м |

38,4 |

41,4 |

|

размах крыла, м |

24,7 |

22,2 |

|

высота самолета |

10,1 |

9,55 |

|

площадь крыло, м2 |

226,0 |

226,0 |

|

взлетная масса, кг |

123000 |

110000 |

|

максимальная скорость, км/ч |

- |

3500 |

|

крейсерская скорость на сверхзвуке, км/ч |

2500 -2650 |

- |

|

практический потолок над целью, м |

18500-20500 |

25000 |

|

практическая дальность на сверхзвуке, км |

4800-6000 |

4800 |

|

практическая дальность на дозвуке, км |

7000-9000 |

|

|

ракетное вооружение |

1 х Х-22 |

|

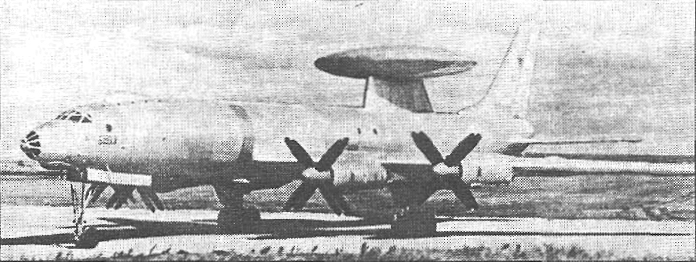

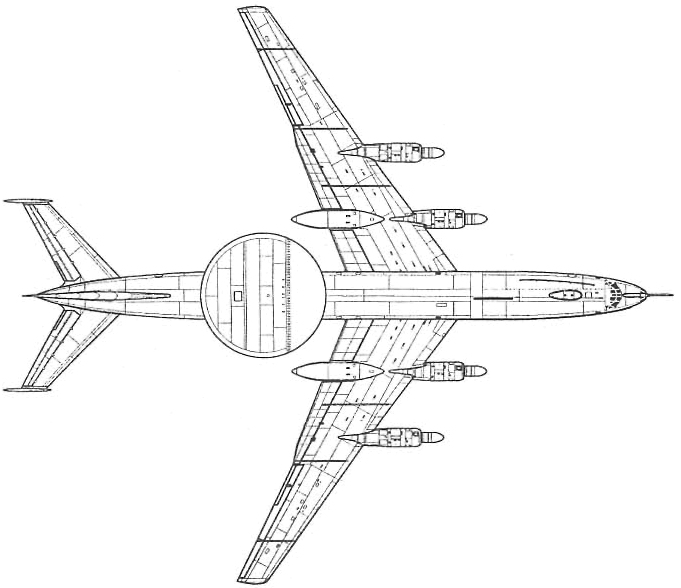

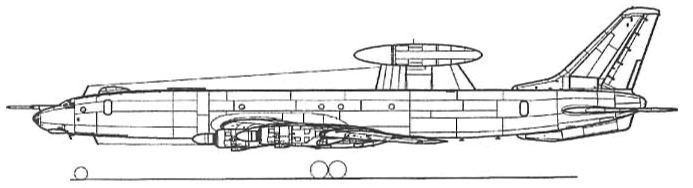

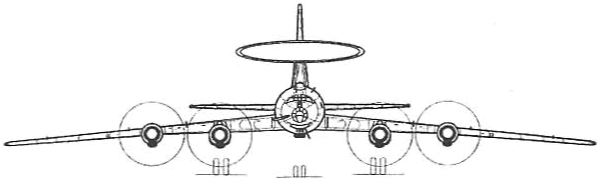

Самолет радиолокационного дозора и обнаружения воздушных и морских целей

В связи с развитием стратегических средств воздушного нападения стран НАТО, СССР потребовалась мобильная воздушная система по обнаружению воздушных целей, способная дополнить, а в случае необходимости и заменить сеть наземных радиолокационных станций раннего обнаружения. Острая необходимость в такой системе испытывалась при организации надежной системы противовоздушной обороны страны на ее северных и северо-восточных рубежах, где развертывание традиционных наземных средств радиолокационного наблюдения требовало гигантских затрат и времени.

В 1958 году к работам по созданию подобного комплекса решено было привлечь КБ А.Н. Туполева. 4 июля 1958 года вышло Постановление Совета Министров СССР № 608-293, согласно которому КБ утверждалось головной организацией по созданию самолета радиолокационного дозора и обнаружения. Тема по КБ получила обозначение самолет "126", официальное - Ту-126 (самолет "Л"). КБ предлагалось в качестве базового самолета для создания комплекса использовать серийный Ту-95. Согласно задания комплекс предназначался для обнаружения воздушных и морских целей, продолжительность полета задавалась 10-12 часов, практический потолок 8000-12000 м. Дальность обнаружения воздушных целей в верхней полусфере должна была составлять для целей типа истребителя МиГ-17 - 100 км, типа фронтового бомбардировщика Ил-28 - 200 км, стратегического бомбардировщика типа М-4 - 300 км. В нижней полусфере дальность обнаружения была задана всего 20 км. Дальность передачи информации на командные пункты задавалась в пределах 2000 км.

Проведенный анализ и первые оценочные проектные работы в КБ в отделе С.М. Егера показали, что создавать комплекс на базе Ту-95 нецелесообразно, более рациональным было использовать как базу пассажирский самолет Ту-114, где можно было в более комфортных условиях разместить большое количество радиоэлектронной аппаратуры, обеспечить ей нормальный температурный режим на борту и создать приемлемые условия для длительной работы экипажа, который должен был состоять из двух смен по 12 человек.

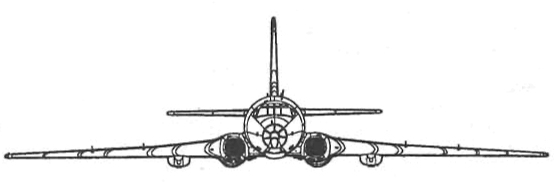

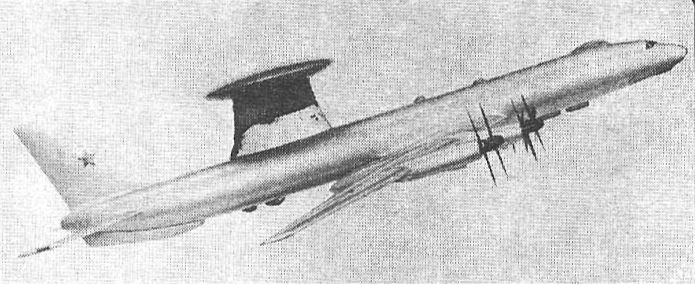

Опытный самолет "126", заводские испытания. 1962 г.

Ту-126, 1962 г.

В течение двух лет работы по комплексу не выходили из стадии НИР. Наконец, к началу 1960 года, с ВВС был решен вопрос о базовом самолете. Решено было строить Ту-126 на основе серийного Ту-114. Как раз к этому времени прояснился вопрос с разработкой радиоэлектронного комплекса. 30 января 1960 года было утверждено лицо нового самолета на базе Ту-114. 30 мая I960 года вышло Постановление Совета Министров СССР № 567-230, в котором заводу № 18 по технической документации КБ А.Н. Туполева и НИИ-17 поручалось построить самолет Ту-126 с комплектом бортовой аппаратуры "Лиана". Срок предъявления самолета на совместные летные испытания был определен четвертым кварталом 1961 года. Работы по самолету развернулись в полном объеме: эскизный проект был утвержден в августе 1960 года, а в декабре того же года ВВС был принят макет самолета.

А.Н. Туполев поручил модифицировать Ту-114 в Ту-126 Куйбышевскому филиалу КБ на заводе № 18. Филиал КБ возглавлял один из старейших и талантливейших российских авиационных конструкторов А.И. Путилов, создатель в тридцатые годы самолетов серии "Сталь". В короткий срок этот коллектив совместно с основным КБ подготовил рабочие чертежи и передал их на завод № 18, а затем активно участвовал в работах по постройке самолета.

Для выполнения специфических задач на Ту-126 устанавливалась следующая радиоэлектронная аппаратура: обзорный радиолокатор "Лиана" в обтекателе на пилоне над фюзеляжем, позволявший обнаруживать воздушные цели на расстоянии 100-350 км и морские цели - до 400 км; радиотехническая разведывательная аппаратура, позволявшая обнаруживать излучение РЛС противника на удалениях 500-600 км; система передачи данных на командные пункты ПВО и ВМФ на дальностях до 2000 км. Летный экипаж самолета состоял из двух пилотов, двух штурманов, радиста и бортинженера. Радиотехнический экипаж состоял из офицера наведения (командира радиотехнического экипажа), четырех операторов и инженера по ремонту оборудования. Летный и радиотехнический экипажи дублировались и работали посменно. Самолет мог находиться в воздухе в течении 11 часов, имея практическую дальность полета 7000 км. В дальнейшем предполагалось увеличить дальность и продолжительность полета за счет системы дозаправки топливом в полете. На этапе эскизного проектирования предлагалось разместить на Ту-126 дистанционную кормовую пушечную установку под две пушки АМ-23 с прицельной радиолокационной станцией "Криптон", но по мере проработки проекта и анализа вариантов использования комплекса от этой установки отказались. В дальнейшем на самолет начали устанавливать в хвостовой отсек аппаратуру РЭП.

Техническим новшеством при создании Ту-126 стало применение вращающегося вместе с антенной обтекателя радиолокационной станции "Лиана". Было предложено два варианта; принятый в мировой практике - неподвижный обтекатель на пилоне над фюзеляжем с вращающейся внутри антенной и вариант А.И. Путилова - вращающийся обтекатель на том же пилоне, выполненный заодно с антенной. В результате детальной проработки был выбран второй вариант, как более легкий и конструктивно более простой. Антенный обтекатель грибообразной формы с заключенной внутри антенной диаметром 11 м вращался в полете со скоростью 10 оборотов а минуту. Большие проблемы были с заказом огромного подшипника для вращающегося узла. В стране таких просто не существовало. Вскоре, благодаря влиянию и энергии А.Н. Туполева, производство необходимых подшипников было освоено в Москве на одном из подшипниковых заводов. Полностью была перекомпонована пассажирская кабина базового самолета. Передняя и средняя части фюзеляжа были заняты пультами с рабочими местами операторов, в задней части фюзеляжа располагались агрегаты обзорной РЛС и аппаратура связи. Пилон с антенной системой РЛС устанавливался над задней частью фюзеляжа. На законцовках стабилизатора и на фюзеляже были введены дополнительные антенны систем связи и радиотехнической разведки. Для охлаждения радиоэлектронной аппаратуры под фюзеляжем установили дополнительный воздухозаборник. Для улучшения путевой устойчивости под хвостовой частью фюзеляжа был установлен фальшкиль.

Осенью 1961 года первый Ту-126 был построен и передан на совместные испытания. 23 января 1962 года экипаж во главе с летчиком-испытателем И.М. Сухомлиным совершил первый полет на Ту126. Первый этап испытаний продолжался до 8 февраля 1964 года, на нем в основном отрабатывался и доводился комплекс "Лиана", а также взаимная совместимость различных типов радиоэлектронного оборудования. На втором этапе, закончившимся в ноябре 1964 года, проверялось взаимодействие Ту-126 с наземными и корабельными командными пунктами, надежность передачи информации и отрабатывались совместные действия с силами и средствами ПВО, в том числе и с истребителями-перехватчиками ПВО. В ноябре 1963 года, еще до окончания испытаний самолет и комплекс были запущены в серию.

Модель самолета Ту-126 с комплексом "Шмель"

После большого объема испытаний и доводок комплекс Ту-126 в апреле 1965 года был принят на вооружение ПВО. С этого же года началась сдача заказчику серийных самолетов Ту-126. Производство самолета и комплекса продолжалось до 1968 года. Было выпущено 9 машин. Все они поступили на вооружение авиационной части, базировавшейся в Шауляе, в Литве. На серийных самолетах была установлена система дозаправки топливом в полете, аналогичная применявшейся на самолетах Ту-95. В ходе эксплуатации Ту-126 дооснащались дополнительными средствами радио и радиотехнической разведки, улучшалась система связи с наземными командными пунктами, часть самолетов была оснащена хвостовым унифицированным отсеком с аппаратурой РЭП.

Комплекс Ту-126 неc свою службу до 80-х годов, самолеты использовались в системе ПВО в северных и восточных районах, над морскими и океанскими районами, работая по воздушным целям, взаимодействуя с дальними истребителями-перехватчиками ПВО, в том числе и с туполевским комплексом Ту-128С-4 (Ту-128С-4М). В 80-е годы Ту-126 постепенно были заменены на А-50 с комплексом "Шмель".

Первый опытный самолет Ту-126 в 70-е годы был переоборудован для испытаний и доводок комплекса "Шмель" для самолета А-50.

Основные данные самолета Ту-126 4НК-12МВ

– длина самолета - 54,1 м;

– размах крыла - 51,1 м;

– высота самолета - 15,5 м;

– взлетная масса - 171000 кг;

– максимальная скорость на высоте

9000 м - 790 км/ч;

– крейсерская скорость - 650-700 км/ч;

– практический потолок - 10700 м;

– практическая дальность полета /продолжительность - 7000 км/10-11 час, с одной дозаправкой - 10000 км/17-18 час;

– экипаж -2x12 чел.

"126", самолеты 65M611, 65M613 и 66M621

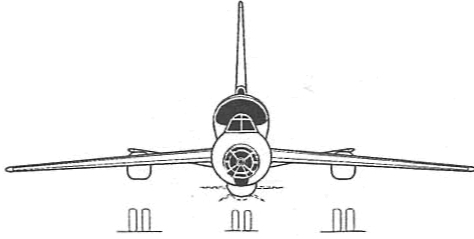

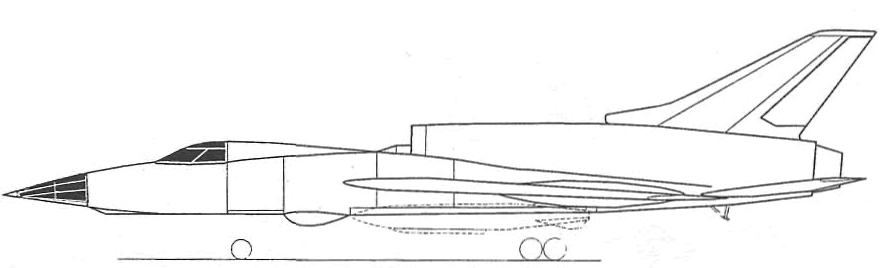

Фронтовой сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец, проект

В начале 1958 года в КБ проводились предварительные работы по проектированию легкого фронтового сверхзвукового бомбардировщика, получившего обозначение самолет "127" (Ту-127). Проект предусматривал создание фронтового ударного самолета промежуточного класса между истребителем-бомбардировщиком Су-7Б (С-22) и самолетом "98". В феврале 1958 года в отделе С.М. Егера были определены основные размерности, компоновка и летно-тактические данные самолета. Согласно предварительным проработкам, самолет "127" представлял собой двухместный многоцелевой фронтовой бомбардировщик-ракетоносец с одним ТРД. По схеме это был среднеплан со стреловидным крылом и стреловидным оперением. Крыло имело стреловидность 55 градуса, общая компоновка самолета соответствовала "правилу площадей". ТРД ВД-7М (взлетная тяга на форсаже 16000 кг) занимал всю заднюю часть фюзеляжа, воздухозаборник размещался над фюзеляжем за кабиной экипажа, аналогично тому, как это было выполнено на опытном американском истребителе-бомбардировщике YF-107 - конкуренте F-105. Средняя часть фюзеляжа под центропланом крыла была занята грузоотсеком, в котором, в зависимости от тактического назначения размещались: или ракета класса "воздух-земля" типа П-15 и дополнительный топливный бак, или бомбы массой до двух тонн, или комплект разведывательного оборудования. В передней герметической части фюзеляжа разметалась пилотская кабина и полностью застекленная кабина штурмана-оператора с ОПБ, под кабиной находился обтекатель системы наведения ракеты. Весь запас топлива (5500-6000 кг) находился в фюзеляже. Стойки трехколесного шасси убирались в переднюю часть фюзеляжа и крыльевые обтекатели. Стойки шасси оборудовались колесами с пневматиками высокого давления (передняя стойка - двухколесная, основные стойки - четырехколесные), что позволяло минимизировать объемы отсеков для их размещения в убранном положении. Прицельно-навигационный комплекс самолета "127" формировался на основе РЛС "Инициатива", как это было выполнено в предыдущих проектах фронтовых машин КБ, и был дополнен необходимой аппаратурой наведения и целеуказания для управляемого ракетного оружия.

В рамках принятой концепции в КБ был подготовлен проект развития самолета "127" – самолет "129", по своим компоновочным решениям напоминавший американский тактический бомбардировщик (истребитель-бомбардировщик) F-105 "Тандерчиф". Как и в случае с проектами модификаций самолета "98", ни работы над проектом "127", ни над проектом "129" дальнейшего развития не получили.

Основные проектные данные самолета "127" ВД-7М:

– длина самолета - 23,875 м;

– размах крыла - 13,40 м;

– площадь крыла - 60,0 м2;

– нормальная взлетная масса - 23000 кг;

– бомбовая нагрузка - 2000 кг;

– максимальная скорость на высоте 11000 м - 1880 км/ч;

– практический потолок - 18000 м;

– дальность полета на дозвуке - 2400 км, на сверхзвуке - 800-1100 км;

– экипаж - 2 чел.

Военно-транспортный самолет, проект

На основе серийного ближнемагистрального пассажирского реактивного самолета Ту-124 в КБ был подготовлен проект его модификации в военно-транспортный самолет. Проект получил по КБ обозначение самолет "127" (Ту-127). В общих чертах предлагаемая переделка была идентична тому, что предлагалось в аналогичных проектах "107" и "117". В отличие от предыдущих проектов переделок пассажирских машин в военно-транспортные, герметизация грузовой кабины сохранялась, кормовая пушечная установка не устанавливалась. Согласно проекта самолет "127" мог перевозить: автомобили ГАЗ-69, 120-мм полковые минометы, противотанковые пушки ЗИС-2 в различных комбинациях, десантников, боеприпасы и прочие воинские грузы. Все работы по проекту ограничились этапом первоначальных проработок.