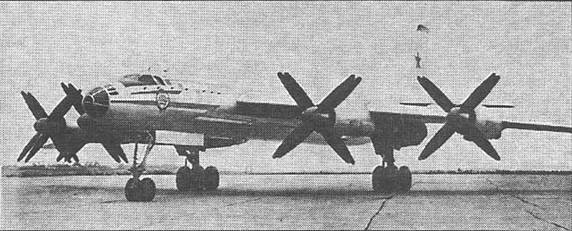

Пассажирский самолет для специальных перевозок, серийный

Модель Ту-116

Почти одновременно с началом работ по пассажирскому самолету Ту-114 КБ получило весьма необычное задание на переоборудование 2-х серийных самолетов Ту-95 в пассажирские самолеты для специальных перевозок. Слово "специальные" в переводе на нормальный язык в данном случае означало самолет для перевозки на большие расстояния высокопоставленных делегаций государственных деятелей с сопровождением и охраной в условиях повышенного комфорта. Необходимость в таких машинах появилась с началом эпохи "оттепели" в отношениях между Востоком и Западом. Использовавшиеся до этого для поездок высших правительственных делегаций самолеты Ил-14 "Салон" или боевые корабли типа крейсера "Свердлова" уже не соответствовали ни духу времени, ни статусу СССР, как сверхдержавы. Ждать постройки и доводки Ту-114 не стали, а заказали КБ А.Н. Туполева два самолета (один для Н.С. Хрущева, второй для Н.А. Булганина). По КБ работа получила обозначение самолет "116" или официальное - Ту-116, в открытой печати самолет проходил под обозначением Ту-114Д ("Д" - дипломатический).

12 августа 1955 года вышло Постановление Совета Министров СССР № 1496-835, по которому КБ поручалось подготовить всю конструкторскую документацию, а заводу № 18 переоборудовать два серийных Ту-95 в пассажирские самолеты специального назначения, обеспечивающие перевозку 20 пассажиров в комфортабельных условиях на расстояние 7500-8000 км.

Эскизный проект самолета " 116" был представлен в апреле 1956 года. Согласно ему самолет "116" проектировался для перевозки 20-24 человек и 400 кг багажа, включая охрану и дополнительный обслуживающий персонал.

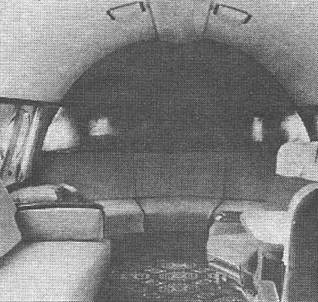

Конструктивно новый самолет почти полностью соответствовал Ту-95, за исключением размещенной в средней части фюзеляжа герметической кабины с бортовыми иллюминаторами. Встроенная кабина имела объемом 70,5 м3. Все оборонительное и бомбардировочное вооружение с самолета снималось. В задней части гермокабины имелся люк, служивший для посадки через специальный трап пассажиров и для аварийного покидания ими самолета.

Первый Ту-95, переделанный в Ту-116, проходил заводские испытания с 23 апреля по 4 октября 1957 года, вторая машина была выпущена 3 июня 1957 года и была передана на государственные контрольные испытания в марте 1958 года. Государственные испытания проводил экипаж летчиков-испытателей В.К. Бобрикова и B.C. Кипелкина, штурманов-испытателей Н.С. Зацепы и B.C. Паспортникова, бортрадиста В.С. Попова. В испытаниях также участвовал летчик-испытатель И.К. Ведерников.

Во время государственных испытаний был выполнен дальний беспосадочный перелет по маршруту Чкаловская - Иркутск - Чкаловская общей протяженностью 8600 км, остаток топлива в баках после посадки позволял пролететь еще 1500-3000 км. Средняя скорость по маршруту составила 800 км/ч. 28 июня 1958 года был выполнен перелет с тремя промежуточными посадками и с суммарной дальностью 34000 км по маршруту, близкому к периметру границ СССР. Затем последовало еще несколько сверхдальних перелетов. Одновременно на первом Ту-116 экипаж летчика-испытателя Н.Н.Харитонова совершил беспосадочный перелет Москва - озеро Байкал - Москва со средней скоростью 740 км/ч. Эти сверхдальние полеты и результаты государственных испытаний подтвердили высокую надежность всех систем Ту-116. Летные характеристики самолета практически ничем не отличались от характеристик Ту-95.

Однако, несмотря на хорошие отзывы, оба Ту-116 к эксплуатации для специальных правительственных перевозок допущены не были из-за недостатков винтомоторной группы (отсутствие автоматического флюгирования винтов, общий недостаток первых Ту-95 и Ту-95М с двигателями НК-12 и НК-12М). С появлением НК-12МВ, этот недостаток был ликвидирован, но тогда уже в эксплуатацию приняли Ту-114, имевший более высокий уровень комфорта и больше подходивший для спецперевозок.

Ту-116 - заводские испытания

Каюта "Главного пассажира" на Ту-116

Два построенных Ту-116 передали в полки Дальней Авиации, оснащенные Ту-95 и базировавшиеся на Украине и в Казахстане, где они активно эксплуатировались в системе ВВС до начала 90-х годов, после чего один из них был утилизирован, второй был передан в Музей ГВФ в Ульяновске.

Основные данные самолета Ту-116 4НК-12М:

- геометрические размеры - по серийному Ту-95;

- максимальная взлетная масса - 143000 кг, нормальная взлетная масса - 124000 кг;

- максимальная скорость на высоте 6300 м - 870 км/ч;

- практический потолок - 10000-12000 м;

- практическая дальность полета - 8000 км

- экипаж - 7 чел.

Военно-транспортный самолет, проект

В ходе работ по самолету Ту-110 был проработан проект по переделке базового самолета в военно-транспортный самолет. Проект имел обозначение по КБ самолет "117" (Ту-117) и по своей сути полностью соответствовал проекту "107" на базе Ту-104. Практической реализации проекта не было.

Среднемагистральный пассажирский самолет, проект

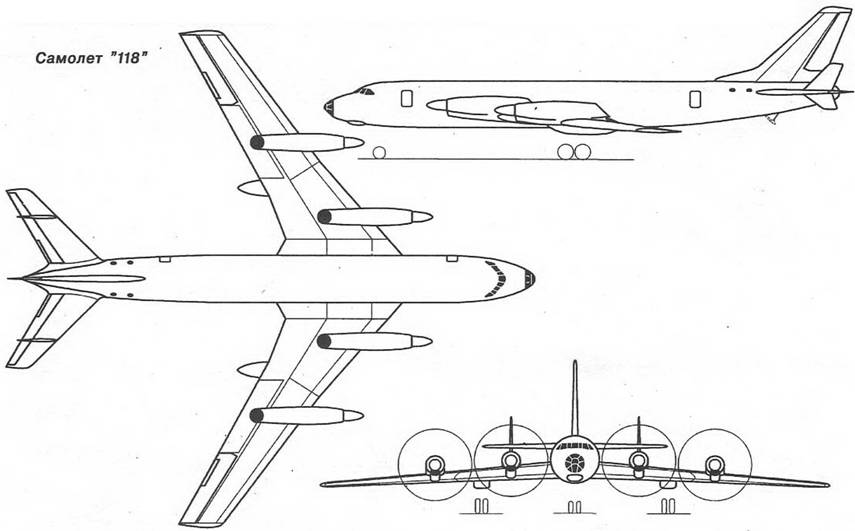

Успехи в создании первых отечественных ТВД, первый положительный опыт эксплуатации Ту-95 с ТВД и желание улучшить экономические показатели среднемагистрального реактивного пассажирского самолета Ту-104 привели к появлению проекта глубокой модификации этого самолета под ТВД.

В КБ был подготовлен предварительный проект, получивший по КБ обозначение самолет "118" (Ту-118) с четырьмя ТВД типа ТВ-2Ф (ТВ-2М) или НК-8 (не путать с ДТРД НК-8) с эквивалентной мощностью в пределах 6000-8000 э.л.с. Двигатели с соосными винтами в гондолах устанавливались над крылом. На стабилизаторе, для повышения путевой устойчивости, устанавливались дополнительные кили. Крыло проектировалось заново с учетом размещения новой силовой установки, фюзеляж, остальные системы и агрегаты оставались без изменений. Проект дальнейшего развития не имел.

Экспериментальный самолет с ядерной силовой установкой, проект

В конце 40-х начале 50-х годов в СССР развернулись исследования по созданию ядерных реакторов для корабельных энергоустановок. Работы были сосредоточены в институте, возглавлявшимся академиком И.В. Курчатовым. Вскоре в тематику этого института вошли работы в области применения ядерной энергии в авиации. Руководство авиационной тематикой в институте было возложено на академика А.П. Александрова. 12 августа 1955 года вышло Постановление Совета Министров СССР № 1561-868, по которому к атомной авиационной проблеме подключались некоторые предприятия авиационной промышленности. КБ А.Н. Туполева, КБ В.М. Мясищева должны были заняться проектированием и постройкой самолетов с ядерными силовыми установками, а КБ Н.Д. Кузнецова и КБ А.М. Люлька разработкой авиационных силовых установок для этих самолетов. Создание самолета с подобной силовой установкой открывало перед ВВС возможность получить в свои руки пилотируемые боевые системы, продолжительность и дальность полета которых ограничивалась бы только выносливостью экипажа.

Опытная летающая лаборатория Ту-95ЛАЛ, созданная по программе самолета "119"

Прорабатывалось несколько вариантов ядерных авиационных силовых установок на основе прямоточных, турбореактивных и турбовинтовых двигателей с различными схемами передачи тепловой энергии к двигателям. Отрабатывались различные типы реакторов и систем теплоносителей. Рассматривались приемлемые для применения в авиации виды биологической защиты экипажа и систем оборудования от воздействия радиоактивного излучения.

В КБ А.Н. Туполева совместно со смежными предприятиями и организациями была проработана крупномасштабная, рассчитанная на два десятилетия программа создания и развития тяжелых боевых самолетов с ядерными силовыми установками, которая должна была завершиться постройкой в 70-80 годы полноценных боевых дозвуковых и сверхзвуковых самолетов различного назначения.

На первом этапе предполагалось создать наземный стенд для отработки самолетной ядерной силовой установки, затем аналогичная установка должна была быть испытана на летающей лаборатории с целью отработки системы радиационной защиты экипажа.

28 марта 1956 года вышло Постановление Совета Министров СССР, согласно которому в КБ начались практические работы по проектированию летающей лаборатории на базе серийного самолета Ту-95 для исследований влияния излучения авиационного ядерного реактора на самолетное оборудование, а также для изучения вопросов, связанных с радиационной защитой экипажа и особенностей эксплуатации самолета с ядерным реактором на борту.

Проектные работы по наземному стенду и установке реактора на самолет проводились в Томилинском филиале КБ, возглавлявшимся И.Ф. Незвалем. Радиационная защита на стенде, а затем и на летающей лаборатории, получившей обозначение Ту-95ЛАЛ (заказ 247), изготовлялась с использованием совершенно новых для авиастроения материалов. Для освоения в производстве этих новых конструкционных материалов потребовалась совершенно новые технологии. Они с успехом были освоены в отделе неметаллов КБ под руководством А.С. Файнштейна. Новые защитные авиационные материалы и элементы конструкции из них были созданы совместно со специалистами химической промышленности, проверены ядерщиками и признаны пригодными для применения в наземной установке и на летающей лаборатории.

В 1958 году наземный стенд был построен и перевезен на испытательный полигон под Семипалатинск, одновременно была подготовлена ядерная силовая установка для летающей лаборатории. Для удобства обслуживания реактор на стенде и на летающей лаборатории был выполнен на специальной платформе с подъемником и, при необходимости, мог опускаться из грузоотсека самолета. В первой половине 1959 года был произведен экспериментальный запуск реактора на наземном стенде. В ходе наземных испытаний удалось выйти на заданный уровень мощности реактора, теперь можно было переходить к работам на летающей лаборатории.

Под летающую лабораторию Ту-95ЛАЛ был выделен один из серийных Ту-95М, который в 1961 году после переоборудования под экспериментальную ядерную установку был передан на летные испытаний. С мая по август 1961 года было выполнено 34 полета. На летающей лаборатории Ту-95ЛАЛ летали и проводили испытания летчики-испытатели М.М. Нюхтиков, Е.А. Горюнов, М.А. Жила и др., ведущим по машине был Н.В. Лашкевич. Полеты проходили как с холодным реактором, так и с работающим. В этих полетах в основном проверялась эффективность радиационной защиты. Экипаж и экспериментаторы находились в передней герметической кабине, где был установлен датчик, фиксировавший параметры излучения.

Проведенные летные испытания Ту-95ЛАЛ показали достаточно высокую эффективность примененной системы радиационной защиты, что позволяло продолжить работы по самолетам с ядерными силовыми установками.

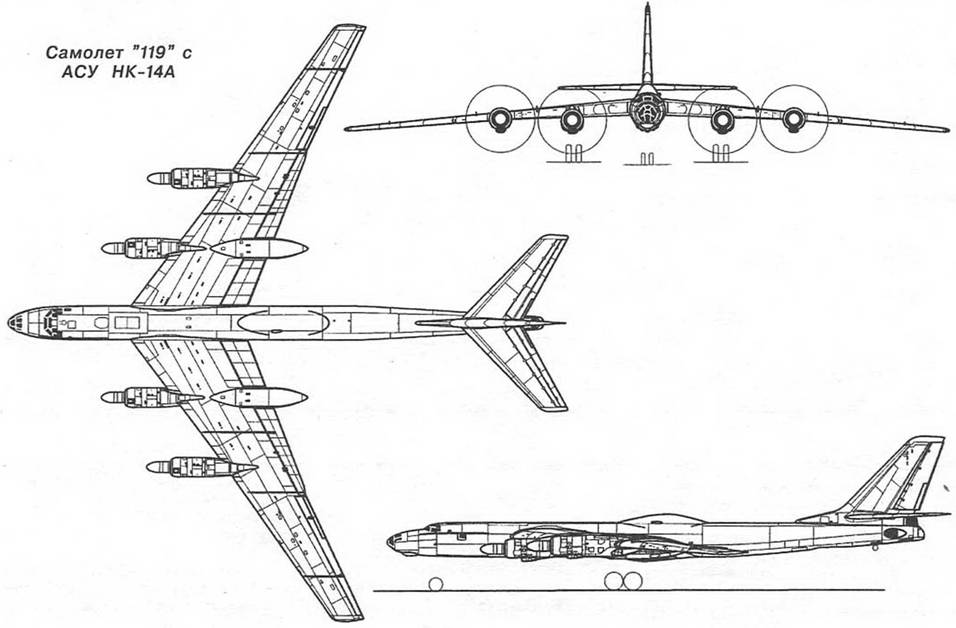

Следующим важным этапом в разработке самолета с ЯСУ должен был стать экспериментальный самолет, получивший по КБ обозначение "119" (Ту-119). Как и в случае с Ту-95ЛАЛ базовой машиной должен был стать Ту-95, но в отличие от него в новом проекте два из четырех штатных двигателя НК-12М должны были быть заменены на два ТВД НК-14А с теплообменниками.

В рамках начавшихся работ, КБ Н.Д. Кузнецова приступило к проектированию ТВД НК-14А, в КБ А.Н. Туполева готовился эскизный проект самолета "119". Планировалось, что в начале 70-х годов можно будет первые два опытных НК-14А установить на самолет и начать испытания. Следующим этапом должен был стать боевой самолет с четырьмя НК-14А с большой продолжительностью полета. В частности планировалось создать на базе Ту-114 самолет ПЛО с ЯСУ. Но этим планам не суждено было осуществиться. В первой половине 60-х годов все работы по теме были свернуты.

Дальний сверхзвуковой бомбардировщик с ядерной силовой установкой, проект

Практически одновременно с началом работ по самолету "119" в КБ начались научно-исследовательские работы по возможности создания дальнего сверхзвукового бомбардировщика с ядерной силовой установкой. Программа работ охватывала большой комплекс исследований в области создания ТРД, поиска оптимальной компоновки ЯСУ на самолете подобного класса с учетом обеспечения необходимой степени радиационной защиты экипажа и оборудования. Планами КБ предусматривалось, что при нормальном ходе работ, удастся во второй половине 70-х годов передать на летные испытания полноценный боевой сверхзвуковой самолет с ЯСУ. Программа охватывала проработку целой серии боевых сверхзвуковых тяжелых самолетов с ЯСУ: дальнего бомбардировщика, маловысотного бомбардировщика и стратегического межконтинентального самолета.

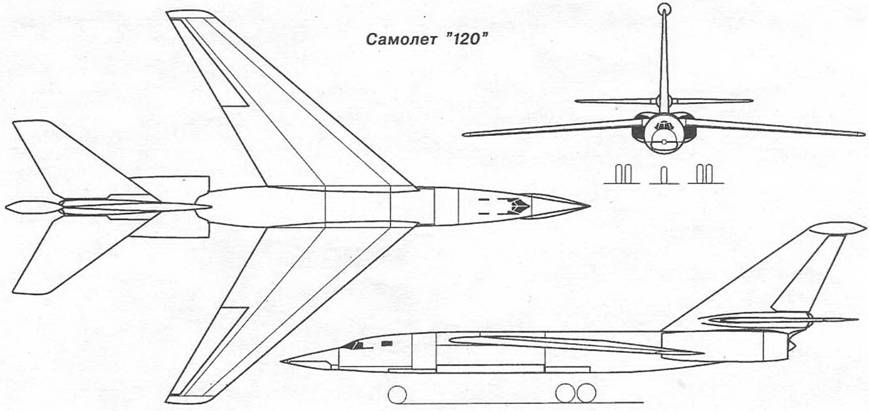

Первым в этом ряду должен был стать дальний бомбардировщик, получивший по КБ обозначение самолет "120" (Ту-120), по назначению близкий к дальнему бомбардировщику Ту-22.

Самолет предполагалось оснастить двумя ТРД разработки КБ Н.Д. Кузнецова. Двигатели и реактор с защитой устанавливались в хвостовой и задней частях фюзеляжа, на максимальном удалении от кабины экипажа. В носовой части фюзеляжа находилась герметическая кабина экипажа, рассчитанная на двух человек (летчик и штурман). Кабина была оборудована мощной радиационной комбинированной защитой. Самолет выполнялся по нормальной схеме и представлял собою высокоплан с 45-градусным стреловидным крылом и оперением, с двигателями, расположенными в хвостовой части фюзеляжа и велосипедным шасси.

Самолет имел следующие основные проектные данные:

- длина фюзеляжа - 30,7 м;

- размах крыла - 24,4 м;

- площадь крыла - 170 кв.м;

- взлетная масса - 80000-85000 кг;

- максимальная скорость полета на высоте 8000 м - 1350-1450 км/ч.

Вторым самолетом в этом ряду был проект маловысотной ударной машины, аналогичной по назначению проекту самолета "132".

Самолет проектировался под два ТРД. Реактор монтировался перед пакетом двигателей в задней части фюзеляжа. Предусматривалась работа двигателей как от реактора, так и на керосине, этот режим предусматривался на взлете и посадке, для питания ТРД керосином в задней части фюзеляжа перед реактором монтировался топливный бак, служивший одновременно элементом радиационной защиты. В передней части фюзеляжа находилась герметическая кабина на двух человек с комбинированной защитой. Самолет выполнялся по обычной низкопланной схеме. Крыло - треугольное с переменной стреловидностью по передней кромке и с небольшим наплывом в его корневой части. Хвостовое оперение - стреловидное, стабилизатор располагался на вершине киля.

Самолет имел следующие основные проектные данные:

- длина фюзеляжа - 37,0 м;

- размах крыла - 19,0 м;

- высота самолета - 8,25 м;

- площадь крыла - 172 м2;

- взлетная масса - 102000 кг;

- бомбовая нагрузка - 5000 кг;

- скорость полета - 1250-1400 км/ч;

- высота полета при выполнении боевого задания - 150-500 м.

Третьей сверхзвуковой машиной с ЯСУ стал проект дальнего стратегического самолета-бомбардировщика, близкого по назначению к проектам "108" и "135".

Дальний сверхзвуковой бомбардировщик с ЯСУ проектировался под шесть ТРД, два из которых были оборудованы теплообменниками и могли работать от реактора (двигатели КБ Н.Д. Кузнецова). Общая компоновка машины была близка к компоновке американского среднего сверхзвукового бомбардировщика В-58. Самолет выполнялся по схеме "бесхвостка" с применением "правила площадей". Треугольное крыло имело стреловидность по передней кромке 52,5° и относительную толщину 4,5%. Четыре ТРД без теплообменников размещались под крылом на пилонах, два двигателя с теплообменниками в хвостовой части фюзеляжа. Реактор, герметическая кабина экипажа размещались аналогично выше рассмотренным проектам.

Самолет имел следующие основные проектные данные:

- длина фюзеляжа - 40,5 м;

- размах крыла - 30,6 м;

- площадь крыла - 320 м2;

- взлетная масса - 153000 кг;

- бомбовая нагрузка - 5000 кг. Представленные проекты тяжелых

сверхзвуковых самолетов с ЯСУ дают общую картину направлений работ КБ по данной тематике. Было еще несколько проектов подобных самолетов: например, в ходе проектирования сверхзвукового стратегического самолета -носителя "135" рассматривался его вариант с ЯСУ.

Как и в случае с проектом "119", все работы по сверхзвуковым машинам с ЯСУ были прекращены в первой половине 60-х годов. Основными причинами свертывания этой масштабной научно-технической программы в области отечественных авиационных вооружений стали: экономические ограничения, связанные с развертыванием в тот период стратегических ракетных систем и ядерного подводного флота, а также возможные экологические проблемы для окружающей среды, которые могли возникнуть в ходе эксплуатации самолетов с ЯСУ.

Оперативно-стратегический беспилотный самолет-снаряд, опытный

В 1956-1957 гг. в КБ было создано новое подразделение, задачей которого была разработка беспилотных летательных аппаратов различного назначения. Вскоре это новое подразделение постепенно превратилось в полноценное КБ внутри большого КБ А.Н. Туполева. Оно стало как бы его уменьшенным слепком, имея в своем составе все целевые проектные бригады, в которых шло основное проектирование летательного аппарата. Новое творческое формирование возглавил А.А. Туполев. Во вновь организованный коллектив пришло работать большое количество молодых способных и энергичных инженеров, которые вместе с опытными работниками КБ составили основной костяк отдела, получившего внутри туполевского КБ шифр "Отдел К".

Одним из направлений "отдела К" стало создание целой серии проектов беспилотных самолетов различного назначения, рассчитанных на крейсерские сверхзвуковые скорости соответствующие 2,5-3,0М, обеспечивающих дальность полета в пределах 3000 -5000 км.

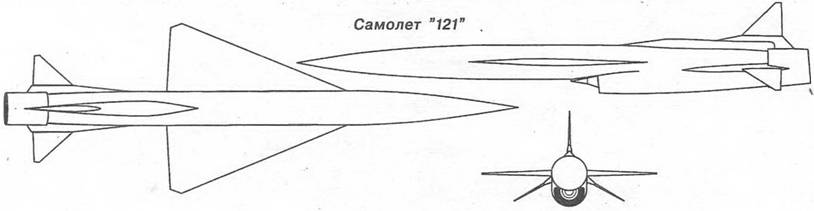

Первым из них в этом ряду стал, проект беспилотного ударного самолет 4121" (Ту-121, "С"), предназначавшийся для поражения стратегических целей на дальностях до 4000 км. Впервые в практике КБ предстояло создать летательный аппарат, со сверхзвуковой крейсерской скоростью полета, сложнейшие наземные стартовые средства, обеспечивавшие подготовку и пуск беспилотного самолета, наземный контрольно-проверочный комплекс систем и оборудования для поддержания его в боеготовом состоянии.

Официально задание на проектирование самолета "С" ("С' - средний) КБ получило в 1957 году. 23 сентября 1957 года вышло Постановление Совета Министров СССР № 1145-519 по разработке новой стратегической ударной системы на основе беспилотного самолета "С", обозначение по КБ самолет "121" (Ту-121). Головным предприятием, отвечавшим за создание всего комплекса, было утверждено КБ А.Н. Туполева, к работам по различным элементам комплекса привлекалось большое количество предприятий и организаций авиационной, радиоэлектронной промышленности и других смежных отраслей отечественного ВПК. Специально для самолета "121" в КБ С.К. Туманского создавался новый малоресурсный ТРД КР-15-300 с длительной тягой на форсажном режиме 10000 кг. Впервые в отечественной практике для самолета "121" разрабатывались мощные твердотопливные стартовые ускорители с тягой 75000-80000 кг. Для обеспечения эффективной работы ТРД КР-15-300, на всех режимах полета, отделом силовых установок КБ был спроектирован многорежимный подфюзеляжный воздухозаборник с многоскачковым полуконусным центральным телом, с системой слива пограничного слоя и отстреливавшимся ограничительным коллектором, оптимизировавшим работу ТРД и воздухозаборника, а также кольцевое эжекторное сопло. Для топливной системы были разработаны жесткие интегральные фюзеляжные баки-отсеки, с надежной комбинированной системой герметизации. На предприятиях, входивших в систему среднего машиностроения, для нового беспилотного самолета проектировалась новая компактная ядерная боевая часть, полностью интегрированная с системами беспилотного самолета. Система управления должна была быть автономной, программной с возможностью использования астроинерциальной коррекции на маршруте полета к цели. Для управления рулевыми поверхностями проектировались оригинальные теплоустойчивые компактные гидравлические привода, представлявшие законченные агрегаты с замкнутой гидросистемой и электроприводными гидронасосами.

Самолет "121" должен был выполнять длительный полет в условиях длительного теплового нагрева конструкции планера, возникавшего за счет кинетического нагрева и нагрева от работы ТРД, работавшего весь полет на форсажном режиме. Все это создавало неблагоприятные тепловые режимы для работы систем самолета. Исходя из условий использования в конструкции самолета традиционных конструкционных авиационных материалов, для него была задана максимальная скорость длительного полета соответствующая М=2,5-2,6. Это позволило разработать достаточно легкую конструкцию с использованием хорошо освоенных в промышленности алюминиевых сплавов, с минимальным использованием жаропрочных стальных сплавов в наиболее напряженных элементах конструкции.

Большая работа была проведена по созданию мобильной пусковой установки. Необходимо было спроектировать пусковое устройство, обеспечивавшее надежный запуск беспилотного самолета в различных условиях применения комплекса. Параллельно с созданием самолета "121", впервые в практике работы КБ, проектировалась сложнейшая система КЗА, готовилась испытательная трасса в восточных районах страны.

Во второй половине 1958 года в опытном производстве были собраны первые экспериментальные самолеты "121". Зимой 1958-1959 года начались огневые испытания и первые отстрелы имитаторов на полигоне в Фаустово, в ходе которых проверялись правильность выбранной системы запуска. Началась подготовка к летным испытаниям.

Созданный в КБ беспилотный летательный аппарат представлял собою цельнометаллический моноплан нормальной схемы, выполненный в основном из традиционных авиационных конструкционных материалов. Крыло самолета в плане было треугольной формы, с углом стреловидности по передней кромке - 67 градусов. Управляющие поверхности на крыле отсутствовали.

Все управление самолетом осуществлялось с помощью цельноповоротных треугольных в плане киля и стабилизатора. Все три руля крепились на гаргротах-обтекателях, в которых размещались рулевые привода. Передняя часть беспилотного самолета была занята аппаратурой управления и наведения на цель и отсеком с боевой частью. Здесь же находились агрегаты системы охлаждения систем самолета. Средняя часть самолета была в основном занята топливными интегральными цельносварными герметизированными баками. В хвостовой части находился маршевый двигатель КР-15-300 с кольцевой системой охлаждения форсажной камеры и эжекторным соплом. Воздух к ТРД подводился по сравнительно короткому воздушному каналу от многоскачкового неуправляемого воздузаборника с центральным телом в виде полуконуса. Воздухозаборник находился под средней частью фюзеляжа. На старте он был частично прикрыт специальным коллектором, выполненным в форме полукольца, который отстреливался после старта. Старт самолета "121" осуществлялся с помощью двух твердотопливных ускорителей, которые, по мере падения их тяги, после отделения самолета от пусковой установки, разворачивались вокруг точек крепления к самолету и самостоятельно отделялись от него.

Летом 1959 года первый летный экземпляр самолета "121" был перевезен на испытательную базу КБ. До конца августа шли проверки и отладки комплекса. 25 августа 1959 года беспилотный первенец КБ ушел в полет, на этом запуске присутствовал А.Н. Туполев.

Первый полет прошел успешно, затем было еще несколько успешных полетов, подтвердивших правильность выбранных КБ технических решений по беспилотному самолету и комплексу. Всего было отстреляно пять изделий, уже шла речь о подготовке серийного производства. Однако в феврале 1960 года вышло ПСМ СССР сворачивавшее все работы по этой беспилотной ударной системе. Советское военно-политическое руководством сделало окончательный выбор в пользу ударных стратегических средств на основе баллистических ракетных комплексов. Одновременно с туполевским "С" были свернуты работы по межконтинентальным беспилотным самолетам-снарядам "Буря" и "Буран" разработки КБ С.А. Лавочкина и В.М. Мясищева. Через несколько месяцев после прекращения работ по самолету "121" в ударном варианте, работы по теме сверхзвукового беспилотного самолета возобновятся, КБ получит заказ на проектирование оперативно-стратегического комплекса беспилотной разведки, и будут они вестись с использованием наработок и задела по самолету "121".

Основные данные самолета "121" КР-15-300:

- длина самолета - 24,77 м;

- размах крыла - 8,4 м;

- высота самолета - 4,614 м;

- взлетная масса - 35000 кг;

- крейсерская скорость полета - 2775 км/ч;

- высота полета - 19900-24100 м;

- максимальная дальность полета - 3880 км.

Фронтовой сверхзвуковой бомбардировщик, проект

В 1957 году в КБ было подготовлено техническое предложение по дальнейшему развитию самолета "98". Проект имел обозначение по КБ самолет "122" (Ту-122). Проект развития не получил, так как ВВС в качестве фронтового сверхзвукового бомбардировщика выбрало Як-28. Самолет "122" проектировался под два двигателя типа АЛ-11 и должен был иметь максимальную скорость 2000-2200 км/ч, практический потолок - 20000 м и дальность полета порядка 3000 км.

Стратегический беспилотный самолет-снаряд, проект

Параллельно с работами по самолету "121" в КБ проводились проектные работы над беспилотным самолетом "123", или самолет "Д" ("Д" - дальний), предназначавшимся для поражения целей на межконтинентальных дальностях. Предварительный проект самолета "123" представлял собою увеличенный по массе и габаритам самолет "121". Для увеличения дальности полета предполагалось увеличить запас топлива и установить новые более экономичные ДТРД НК-6 с максимальной тягой 18000-22000 кг. Боевая часть увеличивалась под использование мощного термоядерного заряда. Систему управления самолетом "123" предполагалось выполнить астроинерциальной. Работы по этому проекту не вышли из стадии начальных проработок и были прекращены вместе с работами по самолету "121".

Дальний беспилотный самолет-разведчик, серийный

Как отмечалось выше, что несмотря на закрытие темы по ударному беспилотному самолету "121", работы по тематике беспилотных дальних сверхзвуковых самолетов были в КБ продолжены. 16 августа 1960 года вышло Постановление Совета Министров СССР № 900-376, о создании системы дальней беспилотной фото и радиоразведки под шифром "Ястреб".

КБ поручалось на основе, созданного опытного беспилотного самолета "121",

спроектировать дальний беспилотный разведчик. В отличие от исходного самолета

"121", в соответствии с новым назначением самолет-разведчик должен был быть

оборудован аппаратурой фото и радиоразведки, системами привода в заданную точку

и спасения полученных разведывательных материалов. Дополнительно КБ поручалось

проработать возможность многоразового использования всего беспилотного самолета.

Сроки на создание системы задавались очень жесткие: заводские летные испытания

должны были начаться в третьем квартале 1960 г, совместные испытания через год,

а уже в 1961 году завод № 64 в Воронеже должен был выпустить 18 серийных машин.

Новый беспилотный самолет-разведчик получил по КБ обозначение самолет "123"

(Ту-123) или ДБР-1. При проектировании самолета "123" и системы "Ястреб" КБ, как

ведущей организации по теме пришлось столкнуться с рядом новых проблем, по

своему характеру отличавшимися от тех с которыми оно столкнулось при работах над

ударным прототипом:

- создание высокоточной разведывательной аппаратуры и обеспечение для нее

необходимых окружающих условий на борту;

- создание навигационного комплекса, способного обеспечить автономный полет по заданной траектории полета и привод беспилотного самолета в заданный район; посадки отделяемого контейнера;

- необходимо было обеспечить автономность базирования и применения комплекса в условиях неподготовленных в инженерном отношении и удаленных от стационарных технических баз стартовых позиций;

- перебазирование элементов системы своим ходом до 500 км с сохранением боеспособности;

- посадка на землю или на водную поверхность спасаемого контейнера с разведывательным оборудованием, создание эффективной парашютной посадочной системы спасения носового отсека, его отделение от фюзеляжа в полете;

- оснащение системы средствами обработки развединформации;

- создание ряда специализированных систем автоматической проверки бортового оборудования;

- разработать и проверить идеологию различных этапов эксплуатации системы, создать для строевых частей необходимую эксплуатационную документацию по системе.

Над всеми этими проблемами совместно с А.А. Туполевым работали В.П. Сахаров, на которого была возложена организация проектирования системы, В.И. Близнюк занимался увязкой элементов системы и компоновкой самолета-разведчика, разработку и организацию производства самоходной пусковой установки, как и при проектировании самолета "121", вел А.В. Надашкевич, производство первых образцов на опытном заводе возглавил В.П. Николаев, подготовкой и проведением испытаний занималось специальное испытательное подразделение руководимое Б.Н. Гроздовым.

В отличие от самолета "121", в носовой части самолета "123" размещалась разведывательная аппаратура и часть элементов НПК. Носовая часть выполнялась спасаемой на парашютной системе. В состав разведывательного оборудования входили четыре аэрофотоаппарата для перспективной и маршрутной съемки, а также аппаратура радиотехнической разведки. В неспасаемой части фюзеляжа находились силовая установка, часть аппаратуры навигации и управления, энергоузел и тормозной парашют. После выполнения задания беспилотный разведчик возвращался с помощью бортовой и наземной радиотехнической аппаратуры на свою территорию, где производилось торможение с помощью тормозного парашюта, отделение и мягкая посадка носового отсека с разведоборудованием и материалами разведки в заданную точку на посадочном парашюте.

Задел по "121" машине позволил в короткие сроки подготовить к испытаниям первые экземпляры для заводских и совместных испытаний. Заводские испытания были закончены в сентябре 1961 года. Совместные с военными государственные испытания были закончены в декабре 1963 года. На основании положительных результатов этих испытаний Постановлением Совета Министров СССР № 444-178 от 23 мая 1964 года система дальней беспилотной фото и радиотехнической разведки ДБР-1 "Ястреб" была принята на вооружение ВВС СА.

Серийное производство самолета "123" и других элементов системе продолжалось до 1972 года, всего было построено 52 экземпляра беспилотного самолета-разведчика. Система состояла на вооружении разведывательных подразделений ВВС, дислоцировавшихся в западных приграничных военных округах, до 1979 года, затем система была снята с вооружения и все ее элементы утилизированы. Сохранившийся экземпляр самолета "123" представлен на выставке авиационной техники на Центральном аэродроме в Москве.

Создание в КБ самолетов "121" и "123" и системы "Ястреб" заложило основы по аэродинамическим расчетам беспилотных самолетов с учетом законов автоматического управления, специфики проектирования и изготовления бортового оборудования и, прежде всего, по системам навигации и управления, технологии изготовления и отработки в производстве беспилотных летательных аппаратов, их испытаний и доводки. Совместно с научно-исследовательскими институтами ВВС была определена идеология боевого использования и технической эксплуатации подобных систем в строевых частях.

На основе самолета "123" было подготовлено несколько проектов модификаций исходного образца:

- беспилотный самолет-мишень "123М" ("Ястреб-М"), был построен опытный экземпляр;

- пилотируемый вариант "123П" или самолет "141" ("Ястреб-П"), был подготовлен проект возвращаемого разведчика с пилотом на борту;

- самолет "139" - полностью спасаемый вариант самолета "123", построено несколько опытных образцов;

- проект самолета "123" с ядерной силовой установкой;

- проект самолета "123" с ПВРД, рассчитанный на скорости соответствующие М=3-4;

- проект использования самолетов "121" или "123" как последней ступени в ударной ракетной планирующей системе ДП.

Основные данные самолета "123" КР-15-300

- длина самолета - 27,825 м;

- размах крыла - 8,414 м;

- высота самолета - 4,781 м;

- взлетная масса с ускорителями - 35610 кг;

- крейсерская скорость полета - 2700 км/ч;

- высота полета - 19000-22800 м;

- техническая дальность полета - 3560-3680 км;

- практическая дальность полета - 3200 км.