Самолет-фоторазведчик, опытный

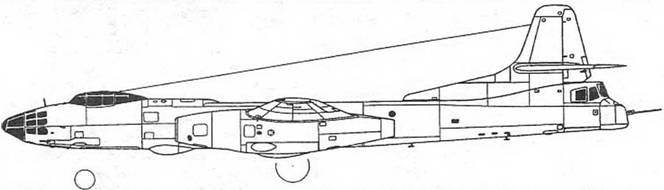

По Постановлению Совета Министров СССР №2474-974 от 10.06.50 г серийный самолет Ту-14 производства завода №39 подлежал переоборудованию в самолет-фоторазведчик "81P", впоследствии этот проект по КБ получил обозначение самолет "89", официальное Ту-16 2ВК-1. По Постановлению, самолет "89"должен был иметь следующие основные летные данные:

- максимальная скорость на высоте 5000 м - 860 - 890 км/ч;

- практический потолок - 12000 м;

- дальность полета - 3500-4800 км.

Проектирование самолета "89" началось во второй половине июля 1950 года, тогда же были получены ТТТ от ВВС. 25 сентября был закончен и предъявлен на утверждение ВВС эскизный проект. Расчетные данные самолета "89" были близкими к данным серийного Ту-14.

По проекту разведчик отличался от Ту-14: негерметичной средней кабиной, в которой размещались два фотоаппарата; установкой в грузоотсеке двух подвесных топливных бака и фотоаппарата, установкой в хвостовой части фюзеляжа фотоаппарата для перспективной съемки.

Для ведения дневной разведки на "самолете 89" были установлены: две автоматические качающиеся аэрофотоустановки АКАФУ-33 под фотоаппараты АФА-33 с фокусным расстоянием 50, 75 и 100 см для планового фотографирования; фотоустановка для перспективного фотографирования под фотоаппарат АФА-33 с фокусным расстоянием 50 и 75 см; фотоустановка для планового фотографирования под фотоаппарат АФА-33 с фокусным расстоянием 20 см.

Обе автоматические качающиеся установки были смонтированы в средней кабине и могли фотографировать либо 4 параллельных маршрута при совместной работе, либо 2 маршрута при независимой работе. Учитывая, что самолет "89" наиболее эффективно мог работать на больших высотах, углы отклонения фотоустановок были рассчитаны в основном на применение аппаратов с фокусом 100 и 75 см. В этом случае при 4-х маршрутной съемке перекрытие кадров составляло 22-26%.

При установке аппарата с фокусом 50 см перекрытие двух средних кадров составляло 28%, а средних и крайних кадров - 42%. При 2-х маршрутной съемке перекрытие кадров для всех типов аппаратов составляло 22-26%.

Перспективная фотоустановка имела возможность менять углы наклона фотоаппарата в полете для аппарата с фокусом 50 см от -15 до -45°, а для аппарата с фокусом 75 см - от -9 до -45°. Изменение наклона производилось с помощью электромеханизма по команде с пульта штурмана.

Все четыре фотоаппарата устанавливались в специальных контейнерах, имеющих снизу оптическое защитное стекло. Направленная струя теплого воздуха обдувала защитное стекло и предупреждала его запотевание и обледенение. Для предупреждения попадания на стекла контейнеров грязи и пыли, люки под фотоустановками были сделаны со створками, открывавшимися и закрывавшимися по команде штурмана с помощью электродистанционного управления. Работа фотоаппаратов была сблокирована с положением створок люков. Электроподогрев в контейнерах позволял автоматически поддерживать вокруг фотоаппаратов температуру не ниже -5 градусов независимо от температуры наружного воздуха.

Для ведения ночной разведки вместо 4-х аппаратов типа АФА в средней кабине устанавливались 2 аппарата НАФА-3с с фокусом 50 см, с наклоном 10°, что обеспечивало перекрытие между кадрами 20%. Фотоустановки под аппараты НАФА-3с позволяли отклонять их в полете до угла в 15 градусов от вертикали с фиксацией через каждые 2,5°.

Радиолокатор "ПСБН-М" помимо навигационных выполнял на "самолете 89" функции разведаппаратуры. Для фотографирования радиолокационного изображения индикатор радиолокатора был снабжен специальной фотоприставкой.

Параллельно с аппаратной разведкой летчик и штурман имели возможность наговаривать на магнитофон МАГ-9 свои визуальные наблюдения.

При использовании "самолета 89" для ночной фоторазведки в бомбовом отсеке вместо двух подвесных баков и фотоаппарата АФА-33/20 подвешивались 16 бомб типа ФОТАБ-50/35, ФОТАБ-100, САБ-100/55, САБ-100/75. Эти бомбы предназначались для освещения местности при фотографировании или визуальном наблюдении.

В случае необходимости самолет-фоторазведчик можно было выпускать в варианте бомбардировщика, при этом его тактические возможности ничем не отличались от базового Ту-14.

В марте 1951 года закончилось переоборудование в разведчик второго серийного Ту-14. Заводские испытания проводились с февраля по май 1951 года, летчик-испытатель А.Д. Перелет, ведущий инженер - Б.Н. Гроздов. Первый полет - 23 марта 1951 года. Оценка по результатам заводских испытаний была положительная, в том числе и работы фотооборудования. Однако, несмотря на положительную оценку самолета "89", машина на государственные испытания не передавалась, так как было принято решение строить в серии для ВВС самолет-разведчик Ил-28Р, созданный на базе массового фронтового бомбардировщика Ил-28.

Опытный самолет "89" после окончания заводских испытаний использовался в программе отработки средств спасения штурмана.

Впоследствии самолет "89" использовался как летающая лаборатория для испытаний различного оборудования.

Основные данные опытного самолета "89" (Ту-16 2ВК-1)

- длина самолета - 21,95 м;

- размах крыла - 21,7 м;

- высота самолета - 5,69 м;

- площадь крыла - 67,36 м2;

- нормальная полетная масса - 21000 кг;

- максимальная скорость на высоте 5000 м - 859 км/ч;

- практический потолок - 11900 м;

- дальность полета - 3240 км;

- оборонительное вооружение - 4 х НР-23;

- экипаж - 3 чел.

Дальний бомбардировщик , проект

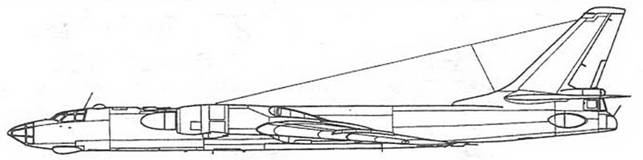

Дальний бомбардировщик Ту-16 ("88") первоначально был задан и проектировался под два двигателя АЛ-5. В ходе проектирования был подготовлен проект с двумя ТРД АМ-3, этот вариант силовой установки был выбран предпочтительным для дальнейших работ по самолету "88". В ходе проработок окончательного варианта самолета "88" 2АМ-3 было решено в качестве подстраховочного, на случай неудачи с созданием АМ-3, продолжить работы по варианту с силовой установкой на основе АЛ-5 (ТР-3Ф). В КБ было подготовлено техническое предложение по проекту, получившему обозначение самолет "90" (самолет "88"/"90"). Проект практически полностью повторял самолет "88", отличия были только по силовой установке.

В связи с тем, что тяга АЛ-5 была почти в два раза меньше тяги АМ3, в проекте "90" перешли к четырем двигателям. Были предложены два варианта компоновки АЛ-5 на самолете: первый - два двигателя в мотогондолах у фюзеляжа, как на Ту-16, плюс два двигателя под крылом на двух третях размаха; второй - внешние двигатели - под крылом на трети размаха. В первом варианте основные стойки шасси убирались в крыльевые гондолы по типу Ту-16, во втором - в крыльевые мотогондолы, в обоих вариантах были сохранены крыльевые консольные дополнительные стойки шасси, как в эскизном проекте самолета "88". Компоновочная схема фюзеляжа самолета "90" практически ничем не отличалась от базового самолета "88" с двигателями АМ-3.

Успешные работы по самолету с двигателями АМ-3 сняли с повестки дня дальнейшие работы по этому варианту Ту-16.

Несколько позже по инициативе С.М. Егера в ОКБ рассматривался проект самолета Ту-16 с двумя турбовинтовыми двигателями типа ТВ-12. Проект по КБ получил также обозначение самолет "90". Из-за сложностей с компоновкой новой силовой установки с воздушными винтами большого диаметра на Ту-16, требовавшей полной переделки узлов шасси, переделки значительной части крыла и частично фюзеляжа, делали этот проект мало реальным, хотя по первым оценкам он сулил увеличение дальности полета, при некотором снижении максимальных и крейсерских скоростей полета.

Пикирующий бомбардировщик-торпедоносец, штурмовик, опытный

Противолодочный вариант самолета "91", модель.

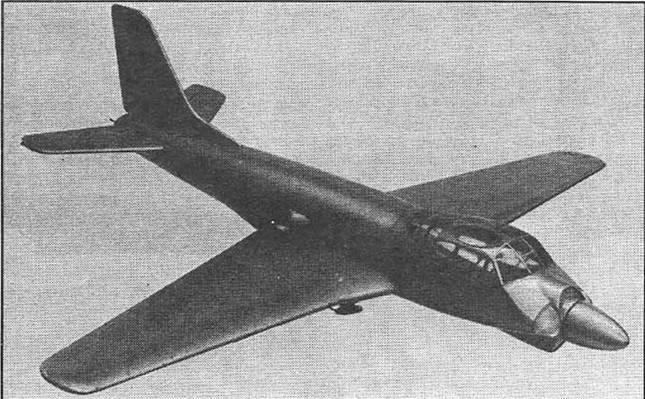

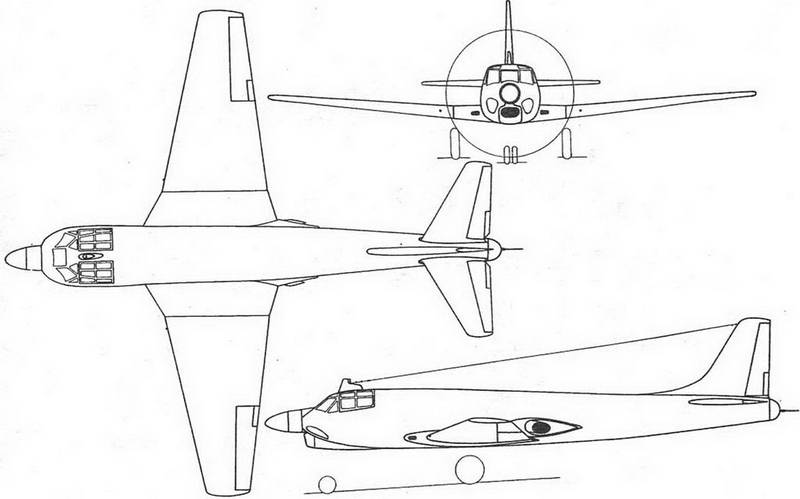

В начале 50-х годов в СССР в плане создания боевых самолетов авианосного базирования, для планировавшихся к постройке отечественных авианосцев легкого и среднего класса, КБ начало работы по палубным самолетам. В 1950 г. в бригаде Б.М. Кондорского рассматривался проект двухдвигательного торпедоносца-бомбардировщика "509", близкий по основным конструктивным решениям к самолетам "81" и "82". Эти работы не вышли из стадии аванпроекта. Следующей работой туполевцев по самолетам палубной тематики стал проект торпедоносца-бомбардировщика, штурмовика, получивший по КБ обозначение самолет "91".

Ведущим конструктором по проекту А.Н. Туполев назначил В.А. Чижевского, в прошлом одного из руководителей Бюро особых конструкций (БОК). Ведущим инженером по машине назначили В.И. Богданова, по силовой установке - А.М. Шумова, по системам оборудования - М.Г. Пинегина, по вооружению Д.А. Горского. На начальном этапе проектирования работы по машине консультировал П.О. Сухой, имевший большой опыт создания самолетов штурмовой авиации.

К весне 1953 года, к тому моменту, когда проектирование самолета "91" шло полным ходом, наметился очередной спад интереса военно-политического руководства страны к строительству авианосцев и командование Авиации ВМФ меняет свои требования к проекту. Теперь речь шла о создании самолета того же тактического назначения, но сухопутного базирования.

29 апреля 1953 года вышло Постановление Совета Министров СССР № 1138-470 о постройке пикирующего бомбардировщика-торпедоносца самолета "91" с одним ТВД ТВ-2М. В июне флот выдал КБ ТТТ на разработку и постройку машины. Самолет "91" предназначался для бомбометания с пикирования по кораблям, наземным объектам, торпедометания и штурмовых ударов. Самолет должен был эксплуатироваться с грунтовых и бетонированных аэродромов с ограниченными размерами.

Согласно подготовленного КБ эскизного проекта самолет "91" представлял собою цельнометаллический низкоплан с одним ТВД, нормальным хвостовым оперением и трехколесным шасси с носовым колесом. К особенностям компоновки самолета можно отнести размещение ТВД типа ТВ-2М (первоначально стоял ТВ-2Ф - 6250 э.л.с., в дальнейшем предполагалось довести максимальную мощность до 7000-7650 э.л.с.) позади кабины экипажа. Редуктор, стоявший в носовой части фюзеляжа, приводился во вращение с помощью длинного вала, проходившего через кабину экипажа между рабочими местами летчика и штурмана. Редуктор приводил в движение два соосных трехлопастных винта противоположного вращения.

Интересно была выполнена конструкция основных стоек шасси: при уборке стойки не только поворачивались вбок, убираясь в центральную часть крыла, но и поджимались, при этом занимая в убранном положении минимум места. Самолет обладал разнообразным и эффективным ударным и оборонительным вооружением, включавшим торпеды, бомбы, мины, НУРС в специальных контейнерах с выдвижными установками, две пушки в консолях крыла и одну в дистанционной кормовой установке. Штурмовой удар одного самолета "91" соответствовал бортовому залпу главного калибра тяжелого крейсера. Для защиты экипажа, при действиях по наземным целям с малой высоты, машина имела продуманную конструкцию бронезащиты: передняя часть фюзеляжа, где находилась кабина экипажа, представляла бронекорпус. Сочетание стальной, алюминиевой брони и бронестекол в сочетании с рациональным размещением бронеплит и включение их в конструкцию позволили обеспечить необходимую защиту при сравнительно небольшой массе брони.

Опытный самолет "91", заводские испытания

Опытный самолет "91", совместные испытания

Работы по самолету "91", несмотря на необычность задания для КБ и множество оригинальных конструктивных решений, шли без особых затруднений. В сентябре 1953 года прошла макетная комиссия, а в апреле 1954 года постройка самолета "91" в опытном производстве была закончена. После всех отладок и наземных проверок, 2 сентября 1954 года экипаж в составе летчика-испытателя Д.В. Зюзина и штурмана-испытателя К.И. Малхасяна совершает на опытной машине первый полет. Первый этап заводских испытаний продолжается до 21 января 1955 года. Самолет получает положительную оценку, показав хорошие летно-тактические данные. С конца января по конец апреля самолет проходит совместные испытания, которые подтвердили высокие данные машины. Самолет рекомендуется к серийной постройке. Одновременно шли отработки систем ракетного вооружения, шла доводка силовой установки.

Летом 1955 года самолет "91" проходит на Черном море испытания на боевое применение. По отзывам летного и инженерного состава, машина удалась и была нужна флоту. Однако дальнейшая судьба самолета не сложилась. В основном по чисто субъективным причинам (неприятие самолета Н.С. Хрущевым), самолет был снят с разработки и все работы по нему были прекращены. В результате страна лишилась прекрасной боевой машины для непосредственной поддержки сухопутных войск и флота, имевшей уникальные летно-тактические данные. Подобная судьба тогда постигла и другой отечественный реактивный штурмовик Ил-40, работы по которому проходили приблизительно в этот же период.

Пока шли испытания самолета, КБ готовилось к передаче "91-ой" машины в серию на тбилисский завод № 31: был подготовлен комплект документации для серии, частично закончен второй летный экземпляр самолета, который должен был стать эталоном для серии и в котором были учтены результаты испытаний (расширена кабина, дополнен и изменен состав оборудования и т.д.), проведены изменения, связанные с учетом требований производства конкретного серийного завода. Одновременно началось проектирование модификаций исходного самолета: самолета ПЛО, учебно-тренировочного самолета и самолета РЭП. Но все эти проекты были закрыты вместе с работами по основному варианту.

Опыт локальных войн послевоенного периода на Ближнем Востоке, во Вьетнаме и в других горячих точках планеты заставил военных вернуться к концепции хорошо защищенного, мощно вооруженного дозвукового самолета непосредственной поддержки. Это было сделано в 70-е - 80-е годы, когда появились советские самолеты штурмовики Су-25 и Ил-102, а также американские А-10 и А-9, в выработке концепции которых во многом были использованы и развиты идеи, заложенные в самолет "91" и Ил-40.

Основные данные опытного самолета "91" ТВ-2Ф

- длина самолета - 15,955 м;

- размах крыла - 16,4 м;

- высота самолета - 5,06 м;

- площадь крыла - 47,47 м2;

- нормальная взлетная масса - 12850-13250 кг;

- минно-торпедная и бомбовая нагрузка - 1040-1500 кг;

- максимальная скорость на высоте 8000 м без подвесок - 800 км/ч;

- практический потолок - 11600 м;

- практическая дальность полета - 2190-2350 км;

- пушечное вооружение - 3 х АМ-23;

- ракетное вооружение - 8 х ТРС-212 или 36 х ТРС-132, или 120 х ТРС-85;

- экипаж - 2 чел.

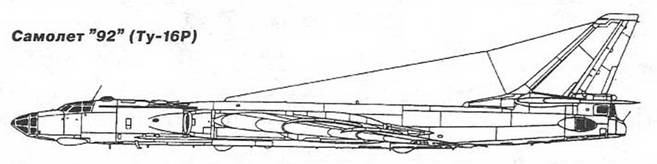

Дальний разведчик, серийный

Под обозначением самолет "92" в КБ проводились работы по разведывательному варианту самолета Ту-16.

Торпедоносец-бомбардировщик, проект

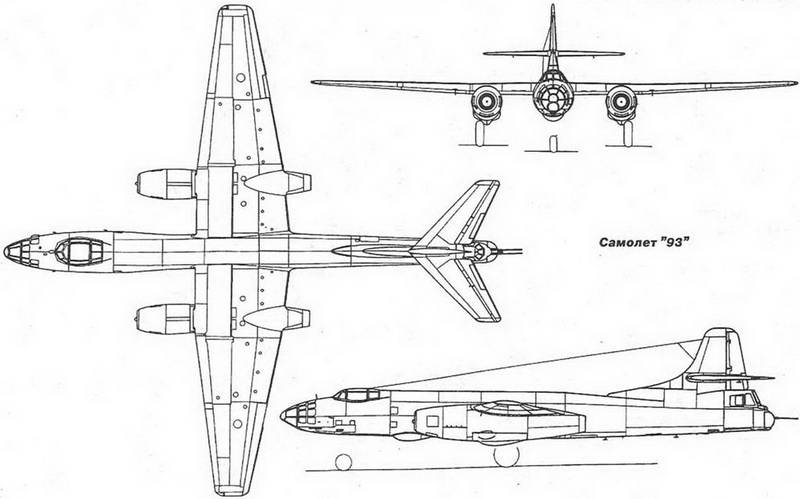

Последним в ряду семейства самолетов Ту-14 стал проект торпедоносца-бомбардировщика самолет "93", над которым КБ работало в 1951-1952 годах.

Общая компоновка и конструкция самолета"93" сохраняла черты, присущие серийному Ту-14Т, и отличалась от него лишь в некоторых деталях. Был увеличен диаметр средней части фюзеляжа, в которой располагались дополнительные топливные баки и удлиненный минно-торпедный отсек. Средняя кабина отсутствовала. Силовая установка состояла из двух ТРД типа ВК-5 или ВК-7 со статической тягой 3000 и 4200 кг соответственно. Была изменена конструкция закрылков самолета. Система стартовых ускорителей была переведена на два более мощных ускорителя СУ-1500.

Бомбовое вооружение было аналогичным самолету Ту-14, в грузоотсеке могли подвешиваться на бомбовых держателях мины типа АМД-500, АМД-1000, АМД-2М, "Лира", "Десна", "Серпей" и "ИГДМ". При установке в грузоотсеке торпедного моста самолет "93" мог брать на борт торпеды типа А-2, МАН, 45-36АМ-МАВ, ТАС или ТАН. Оборонительное вооружение в основном соответствовало самолету Ту-14.

Самолет "93" не строился, все работы были закончены выпуском эскизного проекта.

Основные проектные данные самолета "93"

- длина самолета - 21,945 м;

- размах крыла - 21,68 м;

- нормальная полетная масса - 20,50 т;

- максимальная скорость на высоте 5000 м с двигателями ВК-5 - 902 км/ч; с двигателями ВК-7 - 940 км/ч;

- практический потолок - 12000 м;

- дальность полета - 3500 км;

- оборонительное вооружение - 4 х НР-23;

- экипаж - 3 чел.

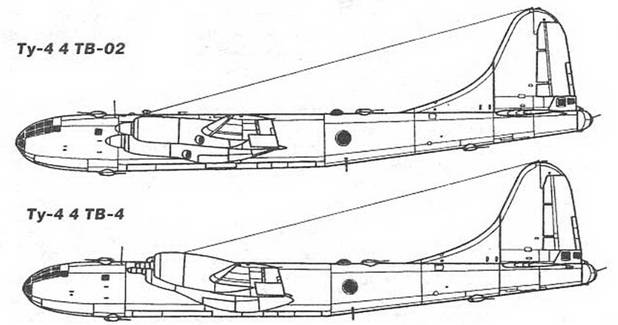

Дальний бомбардировщик, проект

В 1950 году в КБ начались проектные работы, предусматривающие переоборудование самолета Ту-4 под первые отечественные ТВД. 22 августа 1950 года вышло Постановление Совета Министров СССР №3653-1519, по которому КБ поручалось спроектировать дальний бомбардировщик с 4-мя ТВД типа ТВ-2 (ТВ-022) мощностью по 5163 э.л.с., как модификацию серийного самолета Ту-4. Под этот тип двигателя в КБ были проведены расчеты летных характеристик Ту-4. Основные результаты расчетов были следующие:

- максимальная взлетная масса - 63300 кг;

- максимальная скорость на высоте 10000 м - 650-680 км/ч;

- дальность полета - 5400-6300 км.

- потолок над целью - 11000-12000м;

Нормальная бомбовая нагрузка самолета определялась в 1500 кг, максимальная - в 6000-12000 кг.

Как видно из проведенных расчетов, летные данные Ту-4 с двигателями ТВ-2 в среднем улучшились всего лишь на 15-20 %, этого для начала 50-х годов было явно недостаточно. Дальнейшие работы по данной тематике были прекращены. Чуть позже появилось техническое предложение по переоснащению парка Ту-4 на ТВД типа НК-4, но и этот проект не был реализован.

Идея установки ТВД на Ту-4 получила свое воплощение в 70-е годы в КНР, где на нескольких самолетах Ту-4, из предоставленных СССР Китаю в 50-е годы, были установлены китайские варианты советских ТВД АИ-20. Эти машины в КНР использовались как летающие лаборатории для отработки самолетов-снарядов класса "воздух-поверхность", а также были переоборудованы в самолеты ДРЛО.

Дальний межконтинентальный стратегический бомбардировщик, серийный Первый отечественный межконтинентальный носитель ядерного оружия

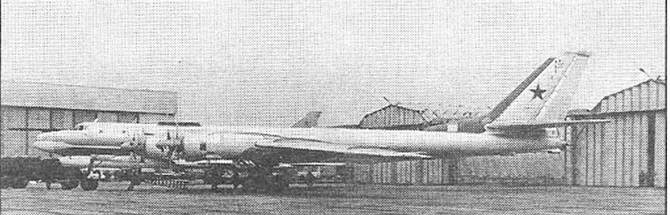

Самолет-ракетоносец Ту-95К-20, Тушино, июль 1961 г.

На самолете "85" удалось получить дальность полета около 12000 км, при максимальной скорости порядка 600 км/ч. За окном стоял 1951 год, в США полным ходом шли работы по межконтинентальному стратегическому реактивному бомбардировщику В-52, скорость которого должна была быть в районе 1000 км/ч. Этими машинами американцы собирались заменить в своих ВВС стратегические поршневые бомбардировщики В-36, летно-тактические характеристики которых превосходили данные, полученные на испытаниях самолета "85". Начавшаяся война в Корее показала бесперспективность дальнейшего развития бомбардировщиков с поршневыми силовыми установками. СССР опять мог оказаться в положении догоняющего. Необходимо было срочно создавать стратегический самолет-носитель, отвечающий современным требованиям. Сроки были крайне жесткие: новый самолет должен был поступить в ВВС не позднее 1954 года. Именно на этот год Кремль предполагал начало ядерного конфликта с США. К работе по созданию нового самолета подключаются два КБ: вновь сформированное КБ В.М. Мясищева и КБ А.Н. Туполева. К предварительной проработке принимается машина с четырьмя ТРД типа АМ-3, способная на скорости 900-1000 км/ч доставить 5000 кг бомбовой нагрузки к цели на территории США (практическая дальность полета не менее 13000 км).

КБ В.М. Мясищева сделало ставку именно на новые мощные отечественные ТРД АМ-3, подготовив проект ВМ-25 (будущий М-4). В КБ А.Н. Туполева и ЦАГИ, как отмечалось выше, последовательно во второй половине 40-х годов проводились исследования облика будущего стратегического бомбардировщика. Вынужденная временная ставка на стратегические машины с поршневыми двигателями (линия Ту-80 и Ту-85), с появлением в конце 40-х годов реальных проработок по отечественным мощным и сравнительно экономичным ТРД и ТВД, сменилась исследованиями по самолетам с силовыми установками на базе этих двигателей.

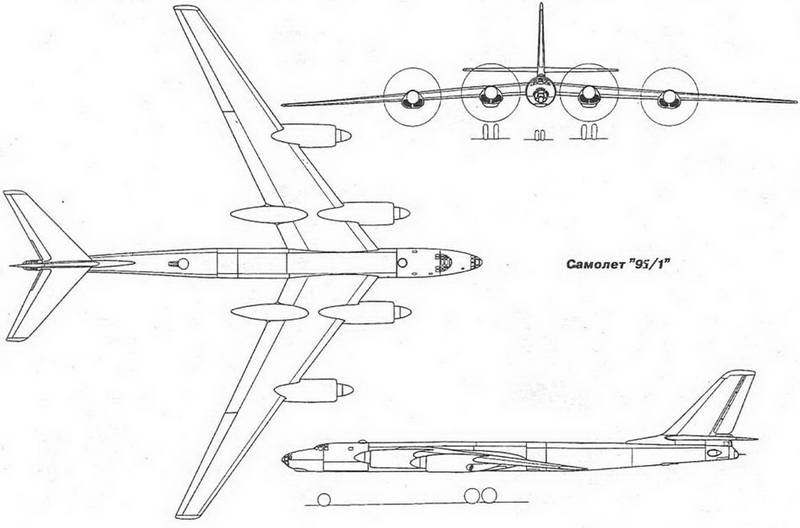

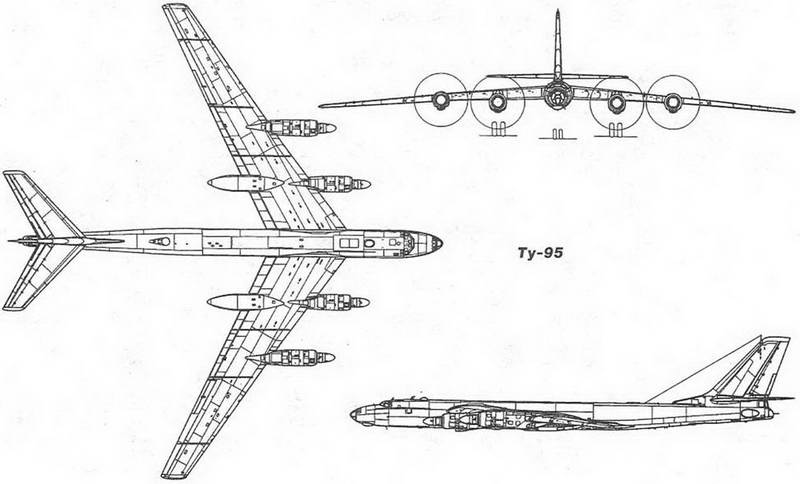

Начало работ по стратегической межконтинентальной машине, получившей по КБ обозначение самолет "95", официальное - Ту-95 (самолет "В"), можно отнести к весне 1950 года. С этого момента бригада Б.М. Кондорского начала предварительные проработки будущей машины. Общая компоновка и ее основные параметры были более или менее ясны: самолет со стреловидным крылом и оперением, размеры и компоновка фюзеляжа - по Ту-85, взлетная масса порядка 150000 кг. Что касается типа и компоновки силовой установки, то в бригаде была проведена большая работа по нескольким вариантам. Прорабатывались варианты с различными типами ТРД и ТВД, а также их разнообразные комбинации. В результате был рекомендован вариант с четырьмя ТВД с суммарной взлетной мощностью каждого двигателя 12000-15000 э.л.с., удельным расходом топлива на крейсерском режиме не более 0,25 кг/э.л.с. При этом можно было гарантировать, при взлетной массе около 200000 кг, практическую дальность полета не менее 13000 км и скорости порядка 800 км/ч. Вариант с четырьмя АМ-3 давал расчетную дальность не более 10000 км и скорости порядка 900-950 км. А.Н. Туполев, прекрасно понимая, что в данном случае основной параметр это дальность полета (прежде всего надо было долететь до США), принимает к дальнейшей проработке именно вариант с ТВД, хотя командование ВВС и руководство авиапрома, ознакомившись с проектом ВМ-25, настаивало на использовании Туполевым аналогичной силовой установки из четырех ТРД. В дальнейшем, когда начались испытания опытных машин, расчеты КБ подтвердились: опытная Ту-95 вышла на практическую дальность более 14000 км, опытная М-4 показала порядка 9000 км.

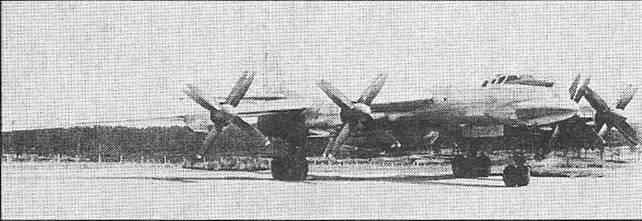

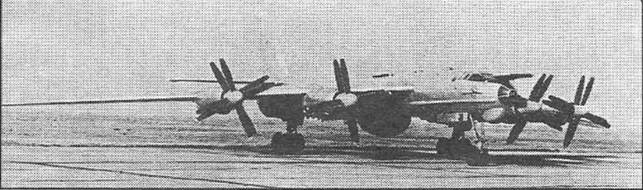

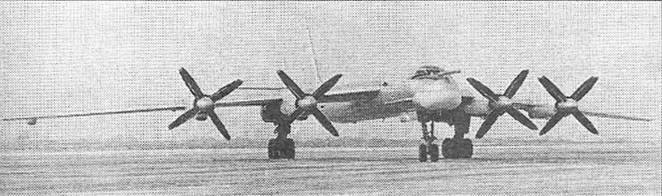

Единственным реально существовавшим в то время мощным отечественным ТВД был двигатель КБ Н.Д. Кузнецова ТВ-2Ф, имевший взлетную мощность 6250 э.л.с. и являвшийся развитием германского проекта ТВД типа ЮМО-022. Для будущего Ту-95 требовался ТВД мощностью не менее 12000 э.л.с., поэтому для первой опытной машины решено было делать спарку из двигателей 2ТВ-2Ф с дальнейшим переходом на перспективную разработку ТВ-12, обеспечивавшего необходимую мощность в одном агрегате. Одновременно разрабатывался уникальный редуктор для двигателя и винтовая группа с двумя огромными четырехлопастными винтами противоположного вращения.

Выбор конкретного типа силовой установки из четырех ТВД не оставлял практически никакой свободы для вариантов размещения двигателей - только на крыле или под ним. Отсюда появилась никогда более неповторенная в мировой практике самолетостроения комбинация крыла со стреловидностью 35° с четырьмя мощными ТВД с тянущими винтами.

11 июля 1951 года вышло Постановление Совета Министров СССР №2396-1137, по которому КБ поручалось спроектировать и построить скоростной дальний бомбардировщик в 2-х вариантах: 1-ый с четырьмя спаренными ТВД типа 2ТВ-2Ф с передачей его на летные испытания в сентябре 1952 года; 2-ой - с четырьмя ТВ-12 со сроком передачи на летные испытания в сентябре 1953 года.

Через четыре дня был решен вопрос о предстоящей серийной постройке самолета. КБ и завод №18 должны были обеспечить начало серийного производства в начале 1953 года.

15 июля 1951 года в отделе технических проектов под руководством С.М. Егера началось эскизное проектирование самолета. В августе того же года ВВС предоставило свои ТТТ к машине.

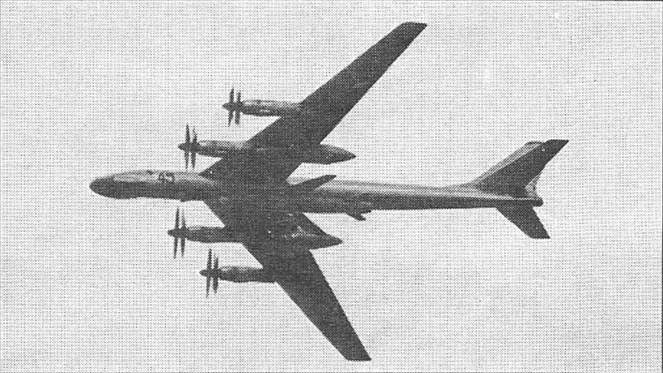

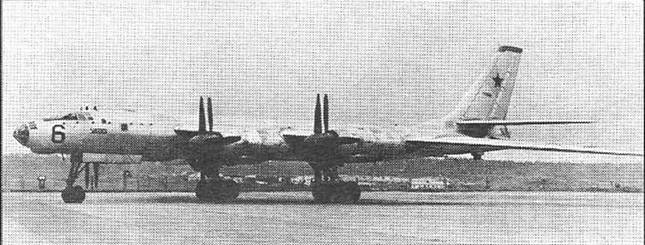

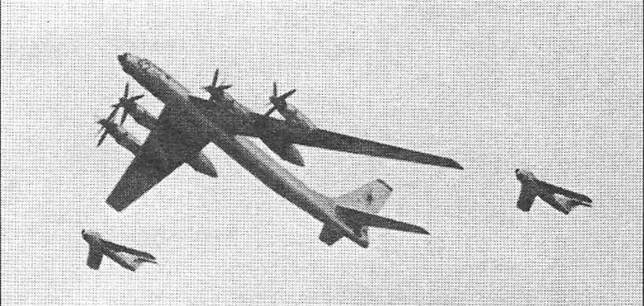

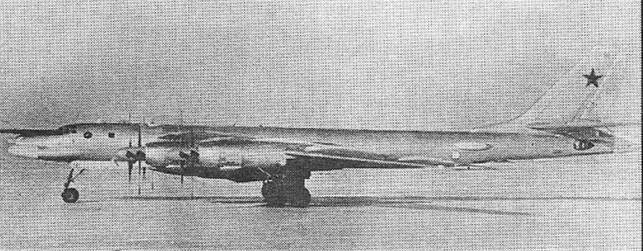

Серийный Ту-95

Ту-95М в полете, июль 1961 г.

ВВС хотели получить самолет с практической дальностью полета 15000 км., максимальной технической дальностью полета - 17000-18000 км, крейсерской скоростью полета 750-820 км/ч., максимальной скоростью полета - 920-950 км/ч, практическим потолком - 13000-14000 м. и длиной разбега 1500-1800 м. Эскизный проект самолета "95" был готов осенью 1951 года. Согласно ему КБ могло обеспечить близкие к ТТТ ВВС характеристики самолета. Одновременно был подготовлен макет самолета. Рабочие чертежи начали готовить в сентябре 1951 года, через год они были полностью готовы. В октябре 1951 года в опытном производстве началась постройка первого опытного самолета "95/1" 4 2ТВ-2Ф.

С самого начала разработки самолета "95" большая ответственность легла на отдел прочности КБ во главе с A.M. Черемухиным. Одним из наиболее критичных элементов в конструкции самолета было гибкое стреловидное крыло большого удлинения. Необходимо было спроектировать легкую, прочную и долговечную в эксплуатации конструкцию. Для крыльев самолетов типа Ту-95 и М-4 А.М. Черемухин предложил рассчитывать внешние нагрузки с учетом деформации крыла в полете для статических случаев нагружения. Совместные с ЦАГИ и КБ В.М. Мясищева исследования позволили получить значительный выигрыш по массе конструкции крыла для Ту-95 и М-4.

Самолет "95" отличался применением самого современного пилотажно-навигационного оборудования, какое только могла дать на тот период отечественная промышленность. Существенной особенностью авионики самолета стало применение в системе электроснабжения алюминиевых проводов, применение которых затем распространилось на все тяжелые отечественные самолеты, и внедрение электротермических противообледенителей, создание эффективной системы запуска двигателей и автоматики силовой установки.

К особенностям самолета "95" следует отнести отсутствие на столь тяжелой и скоростной машине необратимых бустеров (в КБ продолжали с подозрением относиться к ним, все еще действовала крылатая фраза А.Н. Туполева: "Лучший бустер тот, который стоит на земле") и отказ от катапультируемых кресел экипажа, последнее снижало массу пустого самолета, повышало комфорт и работоспособность экипажа и было, по мнению КБ, вполне приемлемо для тех скоростей на которых должен был летать Ту-95.

Все эти и другие сложнейшие проблемы проектирования нового самолета были успешно решены коллективом туполевцев совместно с предприятиями и организациями авиационной промышленности и с другими предприятиями смежных отраслей. Для координации всей этой сложнейшей работы А.Н. Туполев назначил Ответственным Руководителем по теме своего ближайшего помощника Н.И. Базенкова, который на долгие годы стал затем Главным конструктором по всем самолетам семейства Ту-95 - Ту-114. В 70-ые годы, после его, смерти Главным конструктором по этой тематике стал Н.В. Кирсанов, а с конца 80-х годов - Д.А. Антонов.

К осени 1952 года строительство первого опытного самолета "95/1" было закончено. 20 сентября машина передается на заводские испытания. 12 ноября 1952 года экипаж в составе командира корабля А.Д. Перелета, второго летчика В.П. Марунова, бортинженера А.Ф. Чернова, штурмана С.С. Кириченко и др. (ведущий инженер Н.В. Лашкевич) выполняют на "95/1" первый полет. На 17-ом полете 11 мая 1953 года из-за разрушения шестерни редуктора третьего двигателя опытная машина терпит катастрофу, унося жизнь А.Д. Перелета, А.Ф.Чернова, С.С. Кириченко и экспериментатора из НИИСО A.M. Большакова.

Катастрофа могла иметь серьезные последствия для дальнейшей судьбы Ту-95. В МАП-е уже рассматривался вопрос о снятии с серии на заводе № 18 Ту-95 и перевода его на М-4 и прекращении дальнейших работ по "95-ой" машине. Только благодаря железной выдержке и гражданскому мужеству А.Н. Туполева, его коллег, выработавших и проведших целый комплекс организационных и технических мероприятий, удалось спасти тему от закрытия. Дальнейшие работы по самолету "95" были продолжены на втором опытном экземпляре - "дублере" с четырьмя ТВ-12.

Проектирование самолета "95/2" ("дублера") началось в январе 1952 года и, в связи с высокой степенью унификации с первой опытной машиной, было закончено через месяц. Сразу же началась его постройка. Вторая машина отличалась, кроме типа двигателей, меньшей массой пустого самолета, улучшениями в конструкции планера и более полным составом оборудования и систем вооружения. Планер самолета "95/2" был закончен в ноябре 1952 года, до лета 1954 года шли постоянные доработки по результатам работ по первой машине, и только к декабрю 1954 года на машину установили двигатели ТВ-12. 21 января 1955 года самолет передается на заводские испытания. 16 февраля экипаж во главе с летчиком-испытателем М.А. Нюхтиковым и вторым летчиком И.М. Сухомлиным уходит в первый полет на втором опытном самолете "95/2". Заводские испытания и доводки продолжались почти целый год. В ходе испытаний, в сентябре 1955 года, "дублер" выполнил полет на дальность 13900 км со сбросом на полигоне 5000 кг бомб. В этом полете его взлетная масса составила 167200 кг, крейсерская скорость - 750 км/ч, максимальная - 880 км/ч, практический потолок 12150 м.

Пока шли заводские испытания, на заводе №18 разворачивалось серийное производство Ту-95. В августе 1955 года были выпущены первые две серийные машины. Эти две машины и "дублер" были представлены на государственные испытания, которые начались в мае 1956 года, и их первый этап продолжался до августа 1956 года, в ходе них "дублер" показал дальность 15040 км. По результатам этих испытаний решено было на самолет установить модернизированные двигатели НК-12М с увеличенной взлетной мощностью и увеличить запас топлива. Был доработан один из серийных самолетов, на котором взлетная масса была увеличена до 182000 кг при доведения запаса топлива до 90000 кг вместо 80000 кг на "дублере". Модернизированный самолет получил обозначение Ту-95М и должен был стать эталоном для серии, его испытания закончились осенью 1957 года. Ту-95М показал максимальную скорость 905 км/ч, практический потолок - 12150 м, дальность полета - 16750 км. 26 сентября 1957 года самолет Ту-95 принимается на вооружение с данными Ту-95М. В эксплуатации практическая дальность была для Ту-95 - 12100 км, для Ту-95М - 13200 км. Семилетняя работа по созданию и доводке Ту-95 закончилась для КБ успехом: страна наконец получила мощное современное стратегическое средство доставки ядерного оружия.

Второй опытный Ту-95К-20 с самолетом-снарядом Х-20, заводские испытания

Самолет-ракетоносец Ту-95К-22 с самолетом-снарядом Х-22М

Самолет Ту-95 в различных модификациях, включая его прямое развитие - противолодочный Ту-142, находился в серийном производстве до первой половины 90-х годов. За свою долгую жизнь Ту-95 неоднократно модернизировался, продолжая в своих последних модификациях состоять на вооружении ВВС и Авиации ВМФ. За сорок лет на его базе были созданы, помимо бомбардировщиков, дальние разведчики, самолеты целеуказания, целая серия ракетоносцев, противолодочные машины и различные опытные и экспериментальные машины. По своей долговечности, как тип, Ту-95 аналогичен своему американскому коллеге бомбардировщику В-52, а по количеству модификаций, полученных на его базе среди тяжелых боевых реактивных самолетов, уступает только Ту-16.

Ниже приводится краткая информация о различных модификациях и вариантах самолета Ту-95:

- Ту-95 (самолет "В"), серийное воспроизведение второго опытного самолета "95/1" с двигателями НК-12.

По сравнению с прототипом серийная машина имела удлиненный фюзеляж, взлетную массу 172000 кг, практическую дальность с 5000 кг бомб 12100 км, серийно выпускался с 1955 года по 1958 год, всего был выпущен 31 самолет, в дальнейшем Ту-95 прошли модернизацию - двигатели НК-12М и НК-12MB, новое оборудование;

- Ту-95А - серийный Ту-95, приспособленный для применения ядерного и термоядерного оружия;

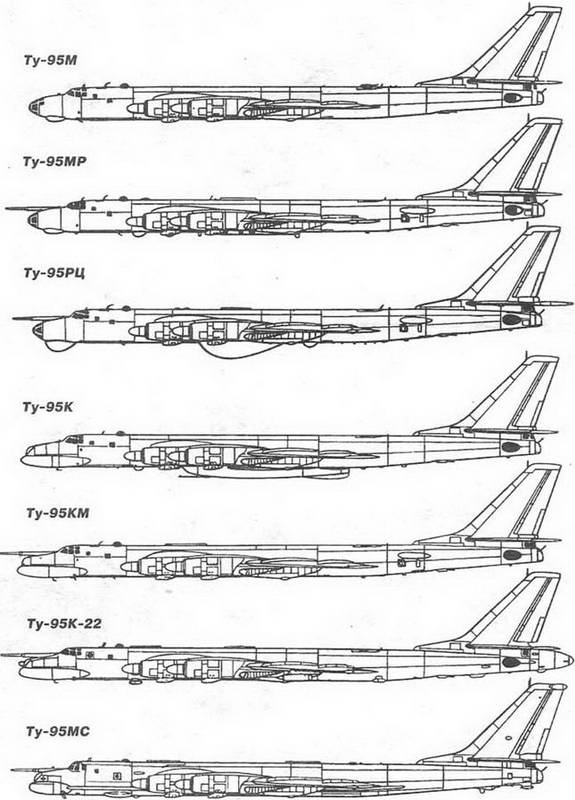

- Ту-95М (самолет "ВМ") - модернизированный вариант Ту-95 с двигателями НК-12М (15000 э.л.с.), увеличенным запасом топлива, взлетная масса доведена до 182000 кг, практическая дальность полета до 13200 км, выпущено 19 самолетов;

- Ту-95МА - аналогичен Ту-95А;

- Ту-95У (самолет "ВУ") - переделка Ту-95 и Ту-95М в учебные самолеты;

- Ту-95МР (самолет "BP") - четыре самолета Ту-95М, выпущенные в варианте дальних стратегических разведчиков;

- Ту-95РЦ (самолет "ВЦ") - самолет разведки и целеуказания для систем ракетного оружия ВМФ, выпущено 53 самолета;

- самолет "96" - опытный высотный бомбардировщик;

- самолет "99" - проекты с ТРД типа ВД-7, АЛ-7;

- самолет "116" - переделка двух серийных Ту-95 в пассажирский самолет для специальных перевозок;

- Ту-95ДТ - проект переделки Ту-95 в десантно-транспортные самолеты;

- Ту-95В (заказ 242) - модификация серийного Ту-95 в носитель термоядерной бомбы "Иван" с тротиловым эквивалентом до 100 мегатонн;

- Ту-95Н (заказ 236) - опытная модификация в самолет-носитель подвесного самолета "PC" КБ П.В. Цыбина;

- Ту-95С - проект модификации Ту-95 в носитель крылатого стратегического самолета-снаряда С-30 КБ П.В. Цыбина;

- Ту-95 (заказ 244) - серийный Ту-95М с увеличенным запасом топлива;

- Ту-95М-5 - опытная модификация Ту-95М в носитель ракет КСР-5;

- Ту-95ЛАЛ - летающая лаборатория для испытаний авиационной ядерной силовой установки;

- самолет "119" - проект модернизации Ту-95М под ядерную силовую установку (2 х НК-12М + 2 х НК-14А);

- Ту-95ЛЛ - летающая лаборатория для испытаний и доводок опытных ТРД, переделка опытного "95/2";

- Ту-95К (самолет "ВК") - самолет-ракетоносец, носитель самолета-снаряда Х-20, элемент стратегической авиационно-ракетной системы Ту-95К-20 (К-20), серийно выпущено 48 машин;

- Ту-95К-10 - проект переоборудования Ту-95К в носитель самолетов-снарядов К-10;

- Ту-95КД (самолет "ВКД") - серийные Ту-95К оборудованные системой дозаправки топливом в полете "Конус", выпущено 23 машины;

- Ту-95КМ (самолет "ВКМ") - модернизация самолетов Ту-95К и Ту-95КД под новое радиотехническое, радионавигационное оборудование и под самолет-снаряд Х-20М;

- Ту-95К-22 (самолет "ВК-22") -модификация серийных самолетов Ту-95КМ в носитель ракет Х-22М, элемент комплекса К-95-22;

- Ту-95КУ (самолет "ВКУ ) - переделка Ту-95К в учебные самолеты;

- Ту-95КМ, Ту-95К-22 с фильтрогондолами - серийные машины предназначенные для радиационной разведки;

- Ту-95КМ носитель экспериментального самолета 105.11 - серийный Ту-95КМ, переоборудованный в самолет носитель экспериментального ЛА 105.11, созданного по программе "Спираль";

- Ту-95М-55 - переделка опытного Ту-95М-5 в летающую лабораторию для испытаний и доводок ракетного комплекса для ракетоносца Ту-95МС;

- Ту-95МС - самолет-ракетоносец крылатых ракет типа Х-55, создан на базе Ту-142М;

- Ту-95МА - опытная модификация Ту-95МС в самолет-ракетоносец ракет большой дальности.

Самолет разведки и управления Ту-95РЦ

В 1955 году началось поступление первых Ту-95 в 106 ТБАД, дислоцированную на Украине. В 1959 году в части начали поступать первые Ту-95К. До появления на вооружении межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования самолеты Ту-95 были основной компонентой советских ядерных стратегических сил сдерживания. Самолеты и их экипажи находились на боевом дежурстве и были готовы к применению ядерного оружия. После развертывания стратегических наземных комплексов соединения, вооруженные Ту-95К, стали привлекаться для борьбы с авианосными ударными группами. Стратегические самолеты-разведчики Ту95МР вели контроль и фоторазведку этих соединений в интересах советского командования. Ту-95К-22 с самого начала были нацелены на борьбу с кораблями, одновременно они использовались для ведения попутной разведки. Ту-95РЦ из состава Авиации ВМФ постоянно вели разведку над океанскими просторами, отслеживая перемещения кораблей США и их союзников, постоянно держа корабли и соединения вероятного противника под угрозой удара.

Ракетоносцы Ту-95МС начали поступать в Дальнюю Авиацию в 1982 году и в настоящее время составляют существенную часть российской ядерной триады. В 1989 году на серийных Ту-95МС было установлено 60 рекордов скорости и высоты полета с грузом.

Ту-95МС

Основные данные серийных самолетов Ту-95 4НК-12 и Ту-95МС 4НК-12МП

|

Ту-95 |

ТУ-95МС |

|

|

- длина самолета, м |

46,17 |

49 ,13* |

|

- размах крыла, м |

50,04 |

50,04 |

|

- площадь крыла, м2 |

283 ,7 |

289,9 |

|

- максимальная валет пая масса, кг |

172000 |

185000 |

|

- бомбовая нагрузка, кг |

12000 |

_ |

|

- максимальная скорость, км/ч |

882 |

830 |

|

- практический потолок, м |

11900 |

1050 0 |

|

- дальность полета, км |

12100 |

10500 |

|

- ракетное вооружение |

_ |

6хХ-55МС |

|

- оборонительное вооружение |

6хАМ-23 |

2хГШ-2 3 |

|

- экипаж, чел |

12 |

7 |

* - со штангой дозаправки