Дальний бомбардировщик, опытный.

Последний из разработанных и летавших поршневых самолетов КБ

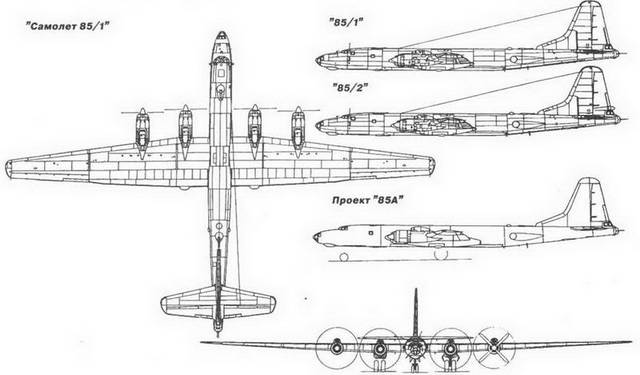

Следующим логическим шагом на пути создания современного межконтинентального стратегического авиационного носителя стало проектирование бомбардировщика с дальностью полета 12000-13000 км. Проект получил по КБ обозначение - самолет "85".

Первоначально проект, имевший внутренний шифр "487", представлял собой во многом дальнейшее развитие проекта "80", а также проработок бригады Б.М. Кондорского периода 1947-1948 гг., в направлении дальнейшего улучшения летно-тактических данных с использованием тех же самых типов силовых установок на базе двигателей АШ-2ТК, ВД-3ТК, М-35, М-501, М-51, ВК-2. Проект рассматривался в двух вариантах: - самолет для дальних стратегических операций и самолет для сверхдальних операций. Основным отличием второго варианта были увеличенный размах и площадь крыла, за счет введения новых отъемных консолей крыла и увеличенной взлетной массы, в основном за счет увеличения запаса топлива. В серии предполагалось иметь базовый первый вариант и при необходимости с минимальными затратами переходить на второй сверхдальний вариант. Проведенный предварительный расчет самолетов в обоих вариантах показал, что с помощью одного последовательного наращивания массогабаритных параметров самолета при тех удельных расходах топлива, которые имели предлагавшиеся типы двигателей, гарантированно достичь территории США, выполнить боевую задачу и вернуться на базу в СССР было практически невозможно.

В ходе дальнейшего проектирования прежде всего отказались от унификации. Теперь речь шла только о сверхдальнем варианте. Основными элементами программы создания сверхдальнего самолета становится новая мощная экономичная силовая установка и новая компоновка крыла, дававшая существенное увеличение Кмах самолета.

При выборе типа и компоновки силовой установки, которая бы удовлетворяла необходимым требованиям, ОКБ провело большой объем различных исследований совместно с ЦАГИ и с ЦИАМ. Было исследовано большое количество возможных схем поршневых двигателей комбинированной схемы.

Самолет "85/1"

Самолет "85/1"

Самолет "85/2"

Окончательно, из всего многообразия предлагавшихся схем, для дальнейших работ была выбрана схема, представлявшая собою комбинацию поршневого двигателя, турбины постоянного давления с реактивным соплом и импульсных турбин, в которых использовалась кинетическая энергия выхлопных газов. Эта схема позволяла получить удельный расход топлива Сс=0,155-0,170 кг/ л.с.ч, в то время как объемные схемы двигательных установок в лучшем случае обеспечивали получение Се=0,24-0,27 кг/л.с.ч.

Конкретная реализация этой схемы применительно к самолету "85" была выполнена для двух типов двигателей: для двигателя воздушного охлаждения АШ-2К - Главный конструктор А.Д. Швецов, и для двигателя водяного охлаждения М-253К (ВД-4К) - Главный конструктор - В.А. Добрынин). АШ-2К строился на базе двигателя АШ-2ТК и имел максимальную мощность 4500 л.с, а ВД-4К проектировался на базе ВД-3ТК и имел максимальную мощность 4300 л.с. Оба двигателя были венцом авиационного поршневого двигателестроения. Оба двигателя к началу 50-х годов проходили стендовые испытания и летные на летающих лабораториях Ту-4ЛЛ. Однако ВД-4К показал себя более надежным в работе, поэтому на первых опытных машинах использовался именно он, АШ-2К, хотя и был более предпочтительным для самолета "85", долго доводили и на опытные самолеты он так и не попал.

Вторым важнейшим направлением работ по обеспечению получения требуемых данных самолета "85", стало совершенствование его аэродинамики и мероприятия по повышению весовой отдачи. Основные мероприятия были направлены на совершенствование аэродинамики и конструкции крыла. Работа по новой компоновке крыла была проведена совместно с ЦАГИ. В результате проведенных исследований самолет "85" получил одно из лучших по своим аэродинамическим характеристикам крыло из применявшихся на самолетах с прямым крылом. Крыло имело удлинение 11,745, сужение - 2.93 и было набрано из эффективных профилей, разработанных в ЦАГИ. В результате для него удалось получить Кмах=28,6 (на Ту-4 Кмах крыла равнялось 26,5). Общее улучшение аэродинамического качества самолета "85" характеризовалось увеличением Кмакс при крейсерском полете до 19,5 (на Ту-4 Кмах=17). Значение высоких значений Кмах сохранялось до М=0,6.

В ходе проектирования конструкции крыла, при обосновании его прочности, впервые изучались две проблемы: распределение нагрузок по размаху гибкого крыла при полете в условиях маневрирования, "болтанки" и определение истинных нагрузок при грубых посадках. Работы проводились по инициативе А.М. Черемухина. В результате самолет "85" стал одним из первых отечественных самолетов при расчетах конструкции которого учитывалось влияние деформации крыла на перераспределение расчетной нагрузки. Для снижения изгибающего момента в полете, впервые в практике КБ, было предложено изменить порядок выработки топливных крыльевых баков, таким образом, чтобы топливо в последнюю очередь зарабатывалось из концевых консольных баков, обеспечивая тем самым необходимую разгрузку крыла в полете.

Хотя по системам вооружения и оборудованию самолет "85" был дальнейшим развитием Ту-4 и "80", некоторые системы и агрегаты на нем были применены впервые. В частности, кормовая пушечная установка оборудовалась прицельной РЛС "Аргон", два бомбоотсека и система вооружения рассчитывались на подвеску двух бомб типа ФАБ-9000; в конструкции самолета и системы бомбардировочного вооружения предусматривались мероприятия для использования ядерных бомб; в системе электроснабжения применялись алюминиевые провода, в кислородной системе - жидкий кислород и другие новинки, которые затем заняли прочное место на более поздних самолетах КБ.

16 сентября 1949 г выходит Постановление Совета Министров СССР № 3929-1608 о постройке дальнего четырехмоторного бомбардировщика "85" с двигателями АШ-2К или М-253К, срок сдачи первого экземпляра самолета на заводские летные испытания оговаривался декабрем 1950 г, окончание испытаний оговаривалось августом 1951 г. Самолет "85" признавался одним из наиважнейших в программе МАП, поэтому для контроля за его проектированием, испытаниями и доводками предусматривалось создание специальных Государственных комиссий из представителей ВВС и промышленности. Рабочее проектирование самолета "85" в КБ началось в августе 1949 г. Эскизный проект был закончен в декабре того же года, одновременно строился макет самолета.

Рабочие чертежи на производство первого опытного самолета "85/1", были готовы в третьем квартале 1949 г. Производство начало разворачиваться с конца июля 1949 г.

К сентябрю 1950 г самолет "85/1" был в основном закончен в производстве и 15 сентября был перевезен в ЖЛИ и ДБ. 9 января 1951 г экипаж А.Д. Перелета поднимает машину в первый полет (ведущий инженер Н.А. Генов, затем Н.В. Лашкевич). Заводские испытания идут до октября 1951 года. В сентябре самолет "85/1" выполнил сверхдальний перелет с сбросом 5000 кг бомб на полигоне, в этом полете была достигнута дальность полета 9020 км, при взлетной массе 107225 кг, в баках после посадки на аэродроме ЛИИ оставалось топлива для достижения дальности 12018 км. Трехлетняя работа по созданию первого отечественного межконтинентального бомбардировщика закончилась первым успехом: самолет мог летать на дальности близкие к 12000 км.

Параллельно с испытаниями самолета "85" решался вопрос о разворачивании серийного производства. 23 марта 1951 года принимается решение о подготовке и организации серийного производства самолета "85" на трех серийных авиационных заводах: №18, №22 и №23, где они должны были сменить Ту-4.

Второй экземпляр самолета "85/2" ("85Д") проектировался и строился с учетом работ по первой машине. На нем были доработаны и усилена конструкция планера, изменено бомбардировочное вооружение, проведены изменения по самолетным системам и оборудованию. "Дублер" был готов к полетам в конце июня. Первый полет самолет "85Д" совершил 28 июня, летчик-испытатель В.П. Марунов, ведущий инженер М.М. Егоров. Полеты по программе заводских испытаний продолжались до ноября 1951 года.

Несмотря на то, что в ходе испытаний самолета "85" были получены хорошие летные данные, с началом официальных работ по самолету "95", все работы по нему были прекращены. Эра тяжелых поршневых бомбардировщиков заканчивалась, будущее было за самолетами с турбореактивными и турбовинтовыми двигателями.

В ходе работ над самолетом "85" в КБ рассматривались различные варианты его модернизации:

- самолет-заправщик "85" для заправки базового самолета "85";

- самолет "85А" - самолет "85" с двумя дополнительными ТРД ВК-1;

- самолет "85" с ТВД, проекты с двигателями типа ТВ-2 или ТВД-1;

- "504" - проект межконтинентальной летающей лодки, спроектированной на базе самолета "85".

Основные данные самолета "85/1" 4ВД-4К:

- длина самолета - 39,306 м;

- размах крыла - 55,96 м;

- высота самолета - 11,358 м;

- площадь крыла - 273,6 м2;

- нормальная взлетная масса - 76000 кг;

- бомбовая нагрузка - 5000-18000 кг;

- максимальная скорость на высоте 10000 м - 638 км/ч;

- практический потолок - 11700 м;

- дальность полета при взлетной массе 107225 кг - 12018 км;

- оборонительное вооружение - 10 х НР-23;

- экипаж - 11 - 12 чел.

Дальний бомбардировщик, проект

В середине 1948 года в КБ начались проработки предварительных проектов перспективных средних и дальних бомбардировщиков со стреловидным крылом и двумя двигателями с суммарной тягой до 10000 кг.

Изначально проектирование шло в рамках проекта "486" и проводилось как модификация самолета "73" с целью увеличения энерговооруженности самолета. Вместо 3-х двигателей с суммарной статической тягой 5600 кг предполагалось установить 2 двигателя АМ-ТКРД-02 (АМ-02) с суммарной статической тягой 9560 кг, а на месте третьего двигателя разместить кормовую пушечную установку.

Однако предварительные аэродинамические расчеты показали, что получаемые при замене двигателей избытки располагаемых тяг настолько повысят скорость самолета, что она окажется в диапазоне критических чисел М и сохранение прямого крыла самолета "73" становится нецелесообразным. Требовался переход на стреловидное крыло. Подобное крыло должно было быть апробировано на опытном самолете "82". Кроме того, расход топлива в новых двигателях был значительно выше, чем на самолете "73", что потребовало увеличения его запаса до 10000-12000 кг. Стало ясно, что замена одной силовой установки на другую приводила к существенной перекомпоновке всего самолета.

Появившийся совершенно новый проект "486" представлял собой высокоскоростной средний бомбардировщик с крылом стреловидностью 34,5° и удлинением 8,15, который должен был иметь следующие основные данные:

- длина самолета - 22,75 м;

- размах крыла - 26,00 м;

- длина самолета - 22,75 м;

- высота самолета - 7,2 м;

- площадь крыла - 83,0 м2;

- нормальная взлетная масса - 26000 кг;

- бомбовая нагрузка - 1000-3000 кг;

- максимальная скорость на высоте 6000 м - 1020 км/ч;

- дальность полета с 1000 кг бомб - 3500-4000 км;

- оборонительное вооружение - 1 х НР-23 6 х Г-20;

- экипаж - 5 чел.

Исследования проведенные в КБ по проекту "486" стали основой для продолжения работ в направлении создания дальнего бомбардировщика, получившего по КБ обозначение самолет "86".

В конце 1948 года КБ приступило к работам над дальним бомбардировщиком под два ТРД типа АМ-02 с тягой по 4780 кг или два ТР-3 с тягой по 4500 кг. Работа стала практической реализацией предварительного проекта "486". Как и в случае с проектом "486" первоначально речь шла о глубокой модификации существовавшей конструкции, Речь шла о переводе находившегося в проектировании самолета "81" под более мощные АМ-02. Непосредственно к проектированию в КБ приступили в январе 1949 г., срок сдачи самолета на испытания намечался на апрель 1949 г. Уже в январе были проведены продувки модели в аэродинамической трубе ЦАГИ. После продувок, к марту 1949 года первоначальный проект был полностью переработан. В КБ проектируется совершенно новый самолет со стреловидным крылом. Началась сдача чертежей в опытное производство и изготовление макета. Макет был закончен на 50%, 19 марта состоялся предварительный осмотр макета с двигателями АМ-02, в ЦАГИ были проведены продувки большой модели самолета. В апреле ВВС выдали КБ ТТТ на самолет "86". Самолет "86" во многом был идентичен проекту "486". Стреловидность крыла была увеличена до 36°, удлинение уменьшено до 7,9. Существенными были отличия в компоновке фюзеляжа, в составе вооружения и оборудования. Самолет "86" отличался увеличенными размерами бомбоотсека, рассчитанного на нормальную бомбовую нагрузку 2000 кг и максимальную - 6000 кг, большим запасом топлива. Общие геометрические размеры самолета увеличились, в частности был увеличен диаметр фюзеляжа. В состав экипажа был введен второй пилот. Передняя герметическая кабина была полностью перекомпонована, она стала ступенчатой без "истребительного" фонаря кабины летчика. Место стрелка-радиооператора переместилось в отдельный отсек, закрытый сверху блистером. Передняя стойка шасси была удлинена, основные стойки шасси оборудовались спаренными колесами. В хвостовой части фюзеляжа установили тормозные щитки. Все стрелково-пушечное вооружение было переведено на пушки НР-23, добавлена дополнительная передняя пушка. В носовой части фюзеляжа устанавливается РЛС типа ПСБН.

Согласно проекта самолет "86" 2АМ-2 должен был иметь следующие основные данные:

- длина самолета - 24,15 м;

- размах крыла - 25,66 м;

- высота самолета - 7,55 м;

- площадь крыла - 83,2 м2;

- нормальная взлетная масса - 30000 кг;

- перегрузочная взлетная масса - 42000 кг;

- бомбовая нагрузка - 2000-6000 кг;

- максимальная скорость на высоте 6000 м - 980 км/ч;

- практический потолок - 13400 м;

- дальность полета с 2000 кг бомб - 4000 км;

- оборонительное вооружение - 8 х НР-23;

- экипаж - 6 чел.

Впоследствии проект самолета "86" еще раз перерабатывается. Увеличивается длина фюзеляжа, размах крыла, его площадь и запас топлива. Несколько изменяются обводы носовой части фюзеляжа и его компоновка. В фюзеляже размещаются дополнительные топливные баки. Носовая стойка шасси оборудуется спаренными колесами. Передняя пушечная установка снова стала состоять из одной пушки НР-23. Локатор типа ПСБН заменяется на модернизированный ПСБН-М.

В этом варианте самолет "86" 2АМ-2 должен был иметь следующие основные данные:

Второй вариант проекта "самолета 86" имел расчетные данные:

- длина самолета - 27,48 м;

- размах крыла - 27,49 м;

- высота самолета - 8,25 м;

- площадь крыла - 100 м2;

- нормальная взлетная масса - 30000 кг;

- перегрузочная взлетная масса - 42000 кг;

- бомбовая нагрузка - 2000-6000 кг;

- максимальная скорость на высоте 4000 м - 950-1000 км/ч;

- практический потолок - 12500-13000 м;

- дальность полета с 2000 кг бомб - 4000 км;

- оборонительное вооружение - 7 х НР-23;

- экипаж - 6 чел.

На базе исходного проекта самолета "86" были подготовлены проекты модификации исходного самолета-бомбардировщика в самолет-разведчик "86Р" и самолет-торпедоносец "86Т". Первый имел увеличенный запас топлива и комплект разведывательного фотооборудование, второй - переоборудованный грузоотсек под размещение торпед и мин.

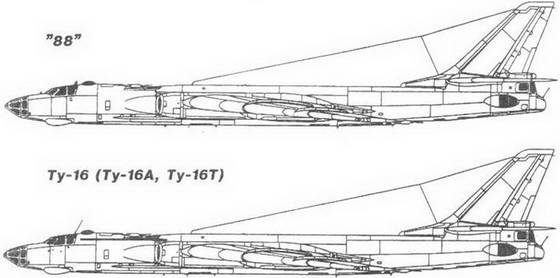

Исследования и проектирование, проведенные в ОКБ в процессе работ по самолету "86", показали, что создать полноценный дальний бомбардировщик возможно лишь при увеличении массогабаритных параметров самолета и тяги двигателей в 1,5-2 раза, что и было осуществлено в проекте самолета "88".

Работы по самолету "86" были прекращены на этапе активного проектирования, но его многие конструктивно-компоновочные решения, в частности общая компоновка фюзеляжа и размещение экипажа, оборудования и вооружения были использованы в дальнейшем при работах над самолетом "88".

Помимо указанных проектов в русле работ по самолету "86" в КБ был рассмотрен проект модификации его с целью дальнейшего увеличения максимальной скорости полета.

В апреле 1949 года был подготовлен проект "491", представлявший собой модификацию самолета "86" с крылом стреловидностью 45°. По этому проекту были проведены предварительные исследования: расчет основных массогабаритных параметров, летных характеристик, проведена предварительная компоновка самолета. В новой конфигурации максимальная скорость на высоте 6500 м составляла 1085 км/ч, практический потолок - 13500 м, дальность полета доведена до 5000 км. Работы по проекту "491" дальнейшего развития не получили. Наработки по крылу большой стреловидности были в дальнейшем использованы в первых проектах КБ по самолетам с трансзвуковой скоростью полета.

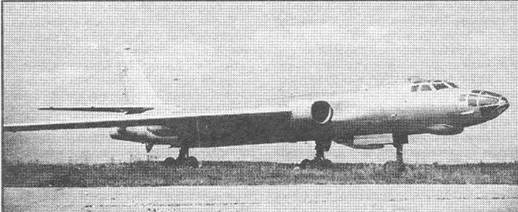

Дальний бомбардировщик, серийный.

Один из лучших послевоенных реактивных бомбардировщиков мира

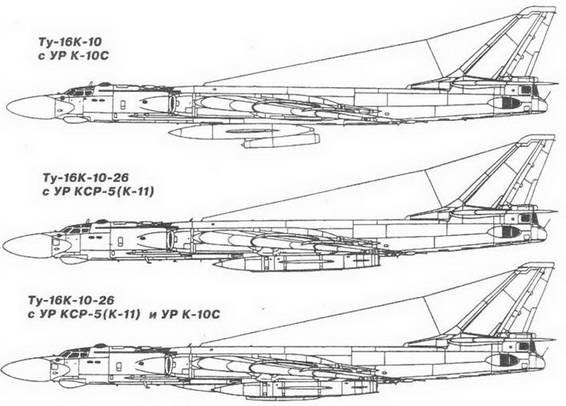

Самолет-ракетоносец Ту-16К-10 с самолетом-снарядом К-10С

В послевоенный период создание дальнего реактивного бомбардировщика, способного эффективно поражать цели в радиусе до 3000 км и который должен был заменить в строю поршневой Ту-4, стало для СССР одной из приоритетных программ в области создания современных авиационных вооружений. Данный самолет должен был стать эффективным средством сдерживания, способным поражать американские военные базы на европейском и азиатском континентах, осуществлять удары по политико-экономическим и военным центрам союзников США, вести активную борьбу с боевыми соединениями кораблей флотов США и Великобритании, в частности с авианосными соединениями, представлявшими для СССР стратегическую угрозу, а также срывать океанские перевозки США на европейский и азиатские континенты, без которых любые длительные боевые действия западных союзников против СССР были практически невозможны.

ВВС требовался дальний бомбардировщик, скорость которого превосходила в полтора-два раза скорость Ту-4, при сохранении дальности и грузоподъемности последнего.

Как отмечалось выше, исследовательские работы по скоростным реактивным бомбардировщикам в КБ начались еще в 1947-1948 годах. В бригаде Проектов Б.М. Кондорского проводились исследования летных характеристик скоростных реактивных самолетов, в том числе и со стреловидным крылом. Результатом совместной работы КБ и ЦАГИ стала серия проектов тяжелых реактивных самолетов со стреловидным крылом и др., позволивших подготовить научно-теоретическую и практическую основу для дальнейшего качественного скачка, которым стало создание дальнего реактивного бомбардировщика Tv-16.

Осенью 1949 года ВВС заказывает КБ С.В. Ильюшина дальний реактивный бомбардировщик Ил-46 с двумя ТРД типа АЛ-5 со взлетной тягой 5000 кг.

Учитывая короткий срок, отпущенный на проектирование самолета, КБ С.В. Ильюшина практически делает Ил-46 как увеличенную масштабную копию своего удачного фронтового бомбардировщика Ил-28. Стреловидный, более скоростной вариант машины должен был последовать за первым нестреловидным. На испытаниях, которые Ил-46 проходил в 1952 году, самолет показал максимальную скорость 928 км/ч и практическую дальность около 5000 км.

Получение официального заказа на дальний реактивный бомбардировщик КБ С.В. Ильюшина не остановило работу в КБ А.Н. Туполева по этой тематике. Работы продолжались в инициативном порядке, с конечной целью получить самолет с лучшими летно-тактическими данными, оговоренными ВВС и теми, которые мог обеспечить Ил-46.

Совместный поиск ЦАГИ и КБ привел к решению многих проблем аэродинамической компоновки тяжелого самолета со стреловидным крылом. В основу были положены предварительные проработки ЦАГИ выбранной схемы с удлинением стреловидного крыла 7-9 и углом стреловидности 35°, работы над которой проводились в 1947-1950 годах. В КБ начиная с 1949 года шли работы в рамках проекта, получившего по КБ обозначение самолет "88", официальное - Ту-16. Предварительные исследования по выбору основных компоновочных решений, расчет ожидаемых характеристик проводились в бригаде Б.М. Кондорского. Непосредственно этой работой в бригаде занимались тогда молодые инженеры, недавно закончившие МАИ - А.А. Туполев, Г.А. Черемухин, А.А. Юдин, И.Б. Бабин, В.А. Стерлин. Перед ними была поставлена задача оценить возможность создания и получить основные параметры бомбардировщика со следующими основными данными:

- бомбовая нагрузка - 6000-12000 кг;

- максимальная скорость на высоте 10000 м - 950-1000 км/ч;

- практический потолок - 12000-13000 м;

- дальность полета с нормальной бомбовой нагрузкой - 7500 км.

В рамках проработки предварительных проектов, получивших обозначение проект "494", в бригаде было рассмотрено несколько компоновочных вариантов самолета под 2-4 двигателя типа АЛ-5 и АМ-3. Среди них был проект, предложенный А.А. Туполевым с гондолами двигателей у фюзеляжа, ставший основой для дальнейших работ (проект "495" или "495-88"). После предварительных оценок А.Н. Туполев выходит в Правительство с предложениями по самолету "88", гарантируя получение более высоких характеристик чем у Ил-46. В период компоновки самолета и увязки его агрегатов А.Н. Туполев держал работы по новой машине под постоянным вниманием: каждое утро он приходил в бригаду С.М. Егера, где шла окончательная компоновка самолета, знакомился с состоянием дел, вносил коррективы, шел в макетный цех, где собирался макет "88-ой" машины.

10 июня 1950 года вышло Постановление Совета Министров СССР №2474-974, закреплявший за КБ А.Н. Туполева проектирование и постройку самолета "88" с двумя ТРД АЛ-5, предусматривался переход на двигатели АМ-03 с тягой по 8000 кг.

15 июня 1950 г. ВВС оформили ТТТ к новому самолету. Общее проектирование было закончено 20 апреля 1951 г. подготовкой эскизного проекта и передачей его заказчику, который был утвержден ВВС в варианте с АМ-03 (в серии АМ-3 с тягой 8750 кг) в июле 1951 года. В этом же месяце был утвержден макет самолета "88".

Самолет, который создавало КБ, резко отличался от всего того, что ранее создавалось в его стенах.

На аэродинамическое совершенство самолета оказала влияние особая компоновка центральной части планера (участок фюзеляж - крыло- воздухозаборник - двигатель - шасси), которая фактически соответствовала конструктивному решению, вытекающему из "правила площадей", введенному в мировую практику самолетостроения несколько позже. Эта особенность компоновки заключалась в следующих факторах: двигатели максимально прижаты к фюзеляжу и находятся за максимальной толщиной корня крыла; основные каналы воздухозаборников двигателей пронизывают крыло самолета, для них в корневой зоне 1-го и 2-го лонжеронов установлены специальные рамы; дополнительные каналы воздухозаборников расположены ниже под крылом и также максимально прижаты к фюзеляжу; основные стойки шасси убираются в специальные гондолы, расположенные за 2-м лонжероном крыла. Выбранная компоновка двигателей позволила разрешить проблему интерференции в стыке крыла с фюзеляжем - самом аэродинамически напряженном узле компоновки любого самолета. Положительное решение проблемы интерференции в данном случае происходило за счет создания "активного зализа" - реактивная струя от двигателей подсасывала воздух, обтекавший и крыло и фюзеляж и тем самым упорядочивала обтекание в этой зоне. Для самолета "88" было выбрано крыло с утлом стреловидности в средней части 37° и по консольной - 35°, что способствовало лучшим условиям работы органов управления и механизации, расположенным на нем. Для элементов хвостового оперения была выбрана большая стреловидность чем для крыла, благодаря этому явления связанные с "волновым кризисом" развивались на оперение позже чем на крыле, что позволило сохранить приемлемые характеристики устойчивости и управляемости до относительно больших чисел М (для самолета "88" это было проверено до скоростей соответствующих М=1,05). Все эти мероприятия по совершенствованию аэродинамики самолета в сочетании с мощной силовой установкой позволили получить на самолете "88" максимальные скорости соответствующие М=0,92.

К конструктивным особенностям самолета можно отнести применение жесткого стреловидного крыла большого удлинения (около 7). Крыло было выполнено по двухлонжеронной схеме, причем стенки лонжеронов вместе с верхними и нижними панелями крыла образовывали мощный основной силовой элемент - кессон. Мощный жесткий кессон принципиально отличал конструктивную схему крыла Ту-16 от конструкции крыльев американского бомбардировщика В-47, на котором крыло было выполнено гибким, благодаря чему происходило демпфирование встречных вертикальных порывов воздуха за счет значительных деформаций крыла. Более жесткое крыло Ту-16 в полете мало деформировалось и дальнейший опыт эксплуатации самолетов Ту-16 и В-47, машин близкого назначения, показал что конструкция жесткого крыла нашей машины более живучая, в том числе и с точки зрения усталостной прочности. Ту-16 выпуска 50-х годов отлетали до 90-х годов. Крылья же В-47 начали трещать после 7-10 лет эксплуатации и в 60-ые годы самолет был снят с эксплуатации.

На самолете "88" был создан большой бомбовый отсек в фюзеляже за задним лонжероном центроплана, благодаря чему бомбовая нагрузка располагалась близко к центру масс самолета, а сам отсек не нарушал силовой схемы крыла. Прочность и жесткость фюзеляжа в районе бомбоотсека обеспечивались введением в конструкцию фюзеляжа мощных продольных бимсов.

В отличие от предыдущих проектов самолетов-бомбардировщиков, на самолете "88" было несколько изменено размещение экипажа. Экипаж размещался в двух герметических кабинах с обеспечением катапультирования всех членов экипажа. В задней (кормовой) кабине размещалось два стрелка, что обеспечивало их лучшее взаимодействие в бою.

Для самолета "88" был создан мощный оборонительный комплекс стрелково-пушечного вооружения на основе новых авиационных пушек типа АМ-23, с оптическими прицельными постами с дистанционным управлением от них и с радиолокационным прицелом ПРС-1. Данный комплекс стал стандартным для всех отечественных дальних дозвуковых бомбардировщиков.

Самолет отличала оригинальная схема шасси с двумя четырехколесными тележками, поворачивающимися при уборке на 180° относительно земли. В передней стойке шасси, впервые в СССР, в качестве противоколебательного элемента было применено спаривание колес на одну общую ось. В качестве дополнительного тормозного устройства на посадке использовался тормозной парашют.

Во многом успех самолета был обязан двигателям типа АМ-3, разработанным в КБ А.А. Микулина, и обладавшими на тот период самыми большими в мире значениями абсолютных тяг и неплохими удельными характеристиками.

Самолет "88/1", заводские испытания

Рабочие чертежи на первый опытный самолет "88/1" подготовлены и переданы в опытное производство в период с февраля 1951 по январь 1952 года, фактически параллельно с постройкой прототипа. Работы шли с листа, со взаимными корректировками живой конструкции и бумаги. В апреле 1951 года была начата подготовка оснастки, в мае была собрана носовая часть фюзеляжа, а к концу 1951 г опытная машина была закончена.

25 января 1952 г."88/1" был перевезен в г. Жуковский в ЖЛИ и ДБ, для дальнейших доводок и для проведения заводских испытаний. Окончательно монтаж всего оборудования был закончен за три дня до первого полета. 25 февраля 1952 г. опытная машина принимается на заводские испытания.

Для испытаний опытного самолета был назначен испытательный экипаж, во главе с летчиком-испытателем Н.С. Рыбко, второй летчик - М.Л. Мельников. Ведущим инженером по летным испытаниям назначается Б.Н. Гроздов, от КБ ведущим инженером по машине И.А. Старков. Все работы по самолету Ту-16 от первого прототипа до самых последних серийных и опытных модификаций, а их было более 50, бессменно возглавлял Ответственный руководитель работ (с середины 50-х годов Главный конструктор Д.С. Марков).

27 апреля 1952 года опытный "88/1" совершил первый полет. Заводские испытания продолжались до 29 октября 1952 года. В ходе испытаний была достигнута максимальная скорость 1020 км/ч, что превышало требования ПСМ по самолету, практическая дальность полета составила 6050 км. В первой опытной машине была значительно превышена масса пустого самолета по отношению к расчетным значениям - 41050 кг вместо 35750 кг. Учитывая, что на самолете не был установлен полный комплект вооружения и оборудования, полученные данные можно было считать предварительными. Для того чтобы сохранить их в этих пределах необходимо было значительно снизить массу пустого самолета, что и было сделано на втором опытном самолете - "дублере" и в серии.

По результатам проведенных Заводских испытаний было принято Решение о передаче опытного самолета на государственные испытания. Испытания начались 15.11.52 г. и продолжались до 30.03.53 г. Несмотря на хорошие летные данные, полученные в ходе государственных испытаний (максимальная скорость 1005 км/ч, практическая дальность 5610 км), первый опытный "88/1" государственные испытания не прошел. Причиной тому было, в основном, неудовлетворительная работа систем специального оборудования, а также недоукомплектованность системы стрелково-пушечного вооружения. Продолжить Государственные испытания решено было на втором, облегченном экземпляре самолета-"дублере", изготовление которого шло ускоренными темпами.

Еще в ходе заводских испытаний, не дожидаясь результатов государственных, положительно решается вопрос о серийном производстве самолета "88". Самолет под обозначением Ту-16 запускается в серию на заводе №22. В июле 1953 года завод должен был сдать первую машину.

Второй летный экземпляр самолет "88/2" строился по тем же исходным документам, что и "88/1". Первоначально речь шла лишь о простом "дублере". Но уже в ходе постройки первой машины, когда стало ясно, что машина здорова перетяжелена, А.Н. Туполев ставит перед коллективом КБ задачу максимального снижения массы для "дублера". В КБ была организована настоящая "борьба за вес". Работа шла по трем основным направлениям: были облегчены несиловые элементы конструкции; по возможности были модифицированы силовые элементы без ущерба для их прочности; было принято решение по ограничению скорости полета на высотах до 6250 м, на которых самолет, как правило, не ведет боевых действий. В результате проведенных мероприятий удалось снизить массу пустого самолета до 36490 кг.

Проектирование новой облегченной машины было закончено в ноябре 1952 г. Но к этому времени на серийный завод №22 были переданы рабочие чертежи для серии и там полным ходом шла подготовка производства по образцу "88/1". Переход на новую облегченную машину мог дезорганизовать производство и сорвать намеченные сроки выпуска первых серийных машин. Андрей Николаевич, заручившись поддержкой руководства МАП, принимает смелое и столь нужное решение о запуске в серию облегченного варианта Ту-16. Принимается максимум мер, для того чтобы минимально сократить задержку выхода первых серийных машин. Все откорректированные чертежи на серийный завод передаются до конца 1952 года, в результате срок выхода первой серийной "тушки" сдвинулся с июля на октябрь 1953 г.

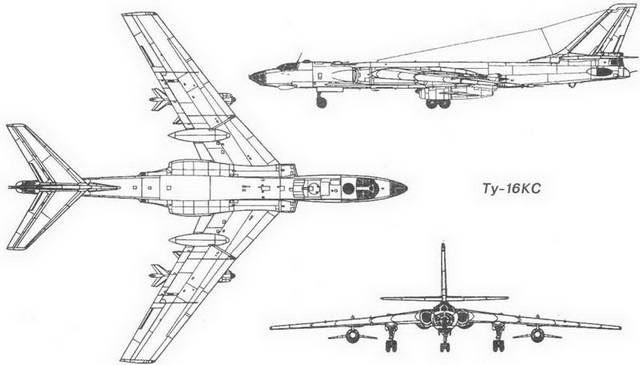

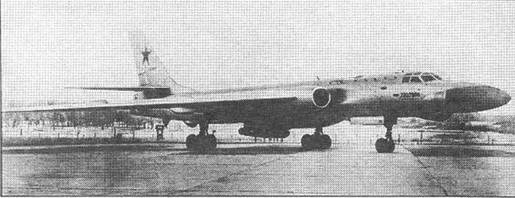

Ту-16КС в ВВС Индонезии

"Дублер" был закончен постройкой в начале 1953 г. К марту 1953 г. все доводочные работы на "дублере" были закончены и 6 апреля 1953 года экипаж во главе с летчиком-испытателем Н.С. Рыбко (ведущий инженер М.М. Егоров) совершает на нем первый полет. "Дублер" на заводских испытаниях показывает максимальную скорость 1002 км/ч и практическую дальность 6015 км. Самолет был почти полностью укомплектован специальными системами и оборудованием. 26 сентября 1953 года начались контрольные государственные испытания "дублера", которые закончились в апреле 1954 года. Основной объем летных испытаний по "дублеру" в ГК НИИ ВВС выполнил экипаж, возглавлявшийся летчиком-испытателем А.К. Стариковым. Самолет "88/2" с положительным результатом прошел контрольные государственные испытания и был рекомендован для принятия на вооружение. 28 мая 1954 года вышло Постановление Совета Министров СССР №1034-443 о принятии Ту-16 на вооружение.

Серийное производство самолета Ту-16, как и планировалось, началось в 1953 г. Последовательно самолеты различных модификаций начали выпускать три серийных авиационных завода: в Казани - завод №22, в Куйбышеве - завод №1 и в Воронеже - завод №64. Кроме того к производству некоторых элементов планера были подключены и другие серийные авиационные заводы. В процесс производства были включены сотни заводов МАП и других министерств, поставлявшие системы, оборудование и различные комплектующие для обеспечения серийного выпуска Ту-16.

Серийное производство самолетов Ту-16, начавшееся в 1953 году, продолжалось до конца 1963 года. Всего тремя серийными заводами было выпущено 1509 машин, плюс 2 опытных самолета. Завод №22 построил 800 машин, №1 - 543, №64 - 166.

Помимо основного выпуска самолетов Ту-16 все три серийных завода активно участвовали в модификационных и модернизационных программах по самолету Ту-16, переоборудуя серийные модификации в новые варианты различного назначения, или выпуская комплектующие агрегаты под доработки в эксплуатирующих и ремонтных частях ВВС. В этом направлении совместно с КБ А.Н. Туполева, ВВС была проделана огромная работа, ведь помимо (обрыв текста, прим. ВВС) 11 серийных модификаций на заводах, насчитывалось порядка 50 модификаций Ту-16, полученных путем доработок "в строю".(часть фразы восстановлена по другим изданиям этой статьи, несколько противоречит следующему предложению основного текста, прим. ВВС)

Из построенных серийных модификаций на заводах №22, №1 и №64, насчитывается около 40 модификаций самолета Ту-16, полученных путем доработок в строю. В ходе серийной постройки самолет Ту-16 постоянно модернизировался: двигатели АМ-3 с тягой 8750 кг были заменены на РД-3М с тягой 9520 кг; постоянно обновлялось пилотажно-навигационное оборудование; дорабатывались самолетные системы и элементы планера; обновлялись системы вооружения, введена крыльевая система дозаправки топливом в полете и т.д.

Как отмечалось выше, всего известно более пятидесяти различных модификаций и вариантов самолета Ту-16 различного применения. Ниже приводятся краткие данные по некоторым из них:

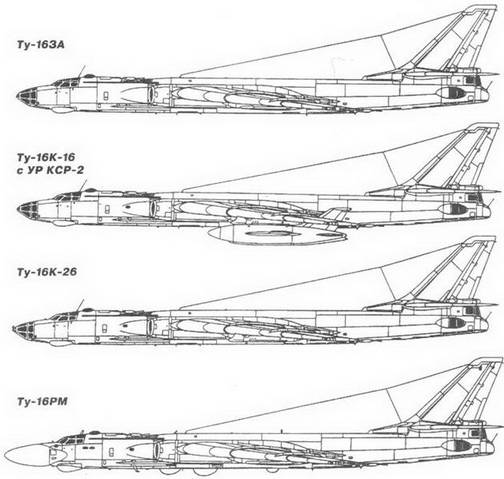

- Ту-16 (самолет "88", самолет "Н") - дальний бомбардировщик, строился серийно на трех заводах (№ 22, № 1 и № 64) с двигателями АМ-3, затем РД-3М, построено 294 самолета, находились на вооружении Дальней Авиации и Авиации ВМФ, 90 машин выпущено в вариантах заправляемых машин, 114 переоборудованы в заправщики;

- Ту-16А (самолет "НА") - самолет-носитель ядерных бомб, строился на заводе №22, всего построено 453 машины, которые приблизительно в равных долях поступили в Дальнюю Авиацию и в Авиацию ВМФ, в дальнейшем 155 Ту-16А были переоборудованы в носители ракет типа КСР;

- Ту-16Б - вариант Ту-16 с двигателями РД-16-15, проект, в дальнейшем данный тип двигателей был установлен на нескольких серийных Ту-16К-10;

Опытный экземпляр самолета-ракетоносца Ту-16К-11-16 с самолетами-снарядами КСР-2

- самолет "90" - проекты Ту-16 под ТРД АЛ-5 и ТВД НК-12;

- самолет "97" и самолет "103" - проекты трансзвуковых модификаций Ту-16;

- Ту-16Т (самолет "НТ") - самолет-торпедоносец, строился на заводе №64, всего построено 76 самолетов, машины находились на вооружении Авиации ВМФ, в дальнейшем были переоборудованы в Ту-16ПЛ и Ту-16С;

- Ту-16С (самолет "НС") - самолет-спасатель, оборудованный спасательной лодкой и специальной радиопоисковой аппаратурой, переоборудовались из Ту-16Т, несколько машин Ту-16С в дальнейшем были переоборудованы в противолодочные Ту-16СП, самолеты состояли на вооружении ВМФ;

- Ту-16Г (Ту-104Г) - несколько серийных Ту-16, переданных в Аэрофлот, где использовались как почтовые;

- Ту-16 "заправщик" (Ту-16Ю, самолет "НЗ") - самолет заправщик, оборудованный под систему крыльевой заправки, всего переоборудовано в заправщики 114 машин Ту-16, которые поступили на вооружение Дальней Авиации и Авиации ВМФ;

- Ту-16Н (самолет "НН") - самолет-заправщик, оборудованный под систему "Конус" для заправки самолетов Ту-22, всего переоборудовано 23 в Ту-16Н из Ту-16 23 машины;

- Ту-16М, М-16 (самолет "НМ") -радиоуправляемые мишени на базе самолетов Ту-16;

- Ту-16КС (Ту-16К, самолет "НКС") - самолет-ракетоносец, носитель самолетов-снарядов КС-1 "Комета", самолет строился серийно на заводе №22, всего выпущено 107 машин, состояли на вооружении Авиации ВМФ, 40 Ту-16КС были переданы Индонезии и Египту, остальные в дальнейшем были переделаны в самолеты-носители ракет типа КСР;

- Ту-16КСР-2 (Ту-16К-16, самолет "НКСР-2", "НК-3") - самолет-ракетоносец, носитель ракет КСР-2, составляющий элемент авиационно-ракетной системы дальнего действия (комплекса) К-16, переоборудовались из Ту-16А и Ту-16КС;

- Ту-16К-11-16 (самолет "НК-11-16", "НК-2") самолет-ракетоносец, носитель ракет КСР-2 или КСР-11, составляющий элемент авиационно-ракетной системы К-11-16, переоборудовались из Ту-16А, поставлялись в Египет и Ирак;

- Ту-16К-26, (самолет "НК-26", "НК-4") самолет-ракетоносец, носитель ракет КСР-2, КСР-11 и КСР-5, составляющий элемент авиационно-ракетной системы К-26, переоборудовались из Ту-16А и Ту-16К-11-16;

- Ту-16К-2-5 (самолет "НКСР-2-5", "НК-5"), носитель КСР-2 и КСР-5, переоборудовались из Ту-16КСР-2, комплекс - К-26;

- Ту-16К-26П (самолет "НК-26П"), самолет-ракетоносец, носитель ракет КСР-2, КСР-11, КСР-5 и КСР-5П, элемент системы К-26П, переоборудовались из Ту-16К-26;

- Ту-16КРМ (самолет "НКРМ") -самолет-носитель ракет-мишеней типа КРМ;

- Ту-16К-22, летающая лаборатория для испытаний и доводок элементов АРК К-22;

- Ту-16К-10 (самолет "НК-10", "НК-1") - самолет-ракетоносец, носитель самолета-снаряда К-10С, элемент противокорабельной системы К-10, самолет строился серийно на заводах №22 и №1, всего выпущено 150 Ту-16К-10, которые состояли на вооружении Авиации ВМФ, были модернизированы в Ту-16К-10Д (самолет-снаряд - К-10СД, комплекс - К-10Д);

- Ту-16К-10-26 (самолет "НК-10-26", "НК-6") - самолет ракетоносец, носитель самолета-снаряда К-10СД и ракет КСР-5 , элемент системы К-10-26, модернизация К-10Д;

- Ту-16Р (самолет "92", "HP") - самолет-разведчик, оборудованный фото и радиотехнической разведывательной аппаратурой, самолеты Ту-16Р в различных вариантах комплектации разведаппаратуры выпускались заводом № 1, всего было выпущено 70 разведчиков;

- Ту-16РМ - 23 Ту-16К-10 переоборудованные силами ВМФ в разведчики;

- Ту-16П (Ту-16СПС, самолет "НП") - самолет, оборудованный активной аппаратурой РЭП, выпускался серийно заводом №1, всего было построено 144 самолета, в дальнейшем в самолеты радиоэлектронной борьбы переоборудовались и другие серийные модификации Ту-16;

- Ту-16 "Елка" (самолет "НЕ") - самолет РЭП, оборудованный аппаратурой пассивных или комбинированных помех, выпускались серийно на заводе №1 и №64, построено 42 самолета;

- Ту-16 "Циклон", два Ту-16К-26 переоборудованные в метеолаборатории;

- Ту-16ЛЛ - летающие лаборатории на базе Ту-16 предназначенные для испытаний и доводок ТРД, в ЛИИ эксплуатировалось 10 таких машин, кроме того существовало множество специализированных летающих лабораторий на базе Ту-16 для отработок различных самолетных систем и оборудования;

- Н-6 - вариант Ту-16, строившийся по лицензии в КНР, всего построено 120 машин.

Самолет-ракетоносец Ту-16К-10 (второй экземпляр на заводских испытаниях) с самолетом-снарядом К-10

Первые серийные самолеты бомбардировщики Ту-16 начали поступать части ВВС в начале 1954 года, первым Ту-16 получил 402 ТБАП, базировавшийся под Оршей. Вскоре самолеты Ту-16 и его модификации в больших количествах поступили на вооружение нескольких десятков полков Дальней Авиации и Авиации ВМФ. Самолеты Ту-16Р поступали на вооружение Отдельных разведывательных авиационных полков (ОДРАП), самолеты РЭП получали Отдельные авиационные полки РЭП. Во второй половине 50-х годов Ту-16 практически полностью заменили в боевых частях поршневые Ту-4. В 60-ые годы большая часть бомбардировочных полков ДА и минно-торпедных ВМФ перешла на самолеты Ту-16 с ракетным вооружением и их основными задачами стала борьба с надводными кораблями и отдельными наземными объектами в оперативно-стратегической глубине Европейского, Азиатского и Тихоокеанского ТВД. Поступление на вооружение в 70-е годы Ту-16 с современными мощными средствами РЭП позволило возложить на них обеспечение РЭП на отдельных участках ТВД и обеспечения боевой работы групп и соединений ударных самолетов различного назначения. Все эти функции сохранились для самолетов Ту-16, до момента прекращения их активной эксплуатации в конце 80-х - начале 90-х годов.

За рубежом Ту-16 впервые были поставлены в конце 50-х годов, когда две машины были переданы КНР, как эталоны для китайской серии. В начале 60-х годов по два полка Ту-16КС были предоставлены Египту и Индонезии, египетские Ту-16КС практически все были сожжены на земле в первые часы "шестидневной" войны, индонезийские машины с нашими экипажами участвовали в демонстрации силы во время местных региональных конфликтах. После разгрома египетской авиации в июне 1967 года, туда были отправлена эскадрилья Ту-16Т, а затем некоторое количество Ту-16К-11-16 и Ту-16Р, которые принимали участие в боевых действиях на Синайском полуострове.

Самолеты Ту-16П использовались в августе 1968 году в Чехословакии, ставя мощные заградительные помехи и обеспечивая переброску соединений фронтовой и военно-транспортной авиации. В 70-е годы Ту-16К-11-16 были поставлены в Ирак, где приняли участие в войне с Ираном в 80-е годы.

Последней войной, в которой пришлось участвовать Ту-16, стала Афганская война. В этой войне бомбардировщики Ту-16 использовались для ударов по позициям моджахедов бомбами крупных и особо крупных калибров, после которых на земле оставался "лунный" пейзаж. Постановщики помех Ту-16П при действиях соединений нашей авиации ставили мощные помехи наземным РЛС и истребителям-перехватчикам ПВО Пакистана.

В советских ВВС и ВМФ самолеты Ту-16 начали постепенно заменяться в бомбардировочных и ракетоносных полках в 70-е годы на Ту-22М-2, а затем на Ту-22М-3, продолжая эксплуатироваться в разведывательных полках и полках РЭП. К середине 90-х годов все остававшиеся в строю Ту-16 были сняты с эксплуатации и помещены на базы хранения и утилизации. На этом закончилась почти пятидесятилетняя история создания и эксплуатации одного из самых удачных самолетов КБ - самолета Ту-16, стоящем в ряду лучших реактивных бомбардировщиков послевоенного периода.

Основные данные серийного самолета Ту-16А 2РД-3М-500

- длина самолета - 35,2 м;

- размах крыла - 32,989 м;

- высота самолета - 9,85 м;

- площадь крыла - 164,65 м2;

- нормальная взлетная масса - 75800 кг;

- бомбовая нагрузка - 3000-9000 кг;

- максимальная скорость на высоте 10000 м - 960 км/ч;

- практический потолок - 12800 м;

- практическая дальность полета - 5800 км;

- оборонительное вооружение - 7 х AM-23;

- экипаж - 6 чел.