Тем не менее полки начали комплектоваться новой техникой. Обычно сначала давали пять-шесть бомбардировщиков для изучения, а потом еще примерно две трети от штата. На 1 июня ОКДВА уже располагала 68 ДБ-3. По одному полку ДБ-3 теперь имелось в 1-й и 2-й армиях особого назначения — 21-й дбап в Монино и 42-й в Воронеже. Они еще не были укомплектованы полностью. В Монино в октябре имелось 32 ДБ-3 — 52% штата. Воронежский полк потом сделали «особым химическим» — он получил ВАПы на все самолеты и проходил дополнительную подготовку.

В эксплуатации в войсках столкнулись примерно с теми же недостатками ДБ-3, что и в НИИ ВВС, и на войсковых испытаниях. Поступали жалобы на трещины и плохую клепку баков (они «потели» бензином), непрочность фермы костыля, слабые подкосы шасси, обрыв балансиров элеронов, плохую окраску. При скорости более 350 км/ч срывало фонарь пилотской кабины. Через краны пневмосистемы «свистел» сжатый воздух. Из АОН-1, где осваивались полеты на высоте 7000-8000 м, докладывали о замерзании пулеметов.

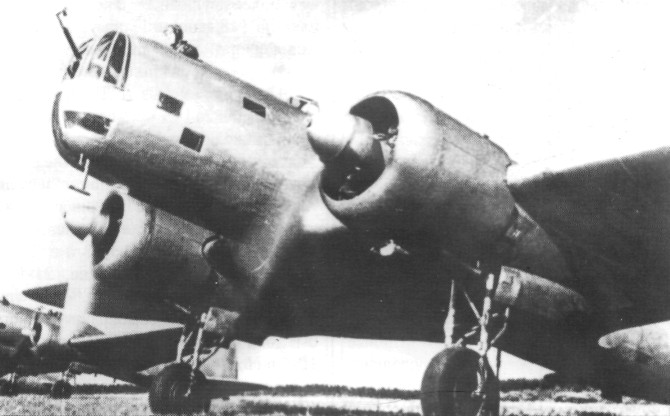

Группа ДБ-3 готовится к вылету

Существовали и проблемы с бомбовым вооружением. В сентябре 1938 г. из Монино докладывали, что при температуре ниже 30 градусов мороза отказывает прицел — замерзает часовой механизм (ответом на эту проблему позднее стали прицелы с электрообогревом). После нескольких месяцев эксплуатации переставало работать блокировочное реле электробомбосбрасывателя — запросто можно было вывалить бомбы на закрытые створки люка. Периодически отказывали пиропатроны, из-за вибрации нарушался контакт затвора пироспуска. Из штаба АОН-1 сообщали: «Дефекты бомбардировочного вооружения ДБ ведут к тому, что серию бомб с самолета сбросить невозможно, и бомбы сбрасываются в большинстве аварийно».

В. К. Коккинаки среди летчиков одного из дальнебомбардировочных полков на Дальнем Востоке,1938 г.