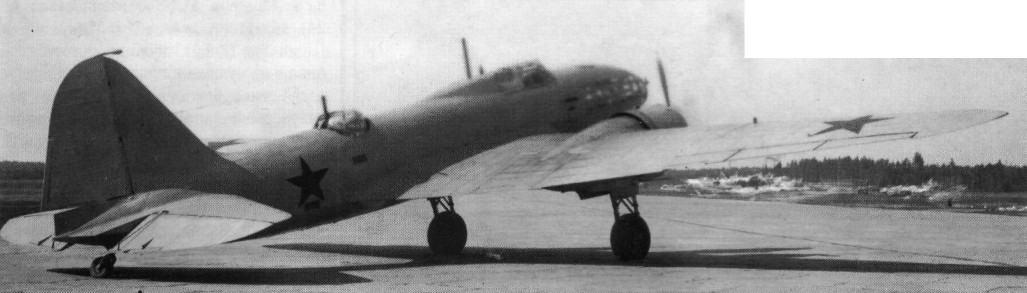

ДБ-3Ф с моторами М-87Б и винтами ВИШ-3, июль 1939 г.

Понимая, что к сроку добиться устранения дефектов М-88 не удастся, Ильюшин перешел к компромиссу. Появился промежуточный вариант, сочетавший планер ЦКБ-30Ф, моторы М-87Б в капотах «типа Ф» и винты ВИШ-3. Сам Ильюшин называл этот шаг «исключительно временной мерой». Именно такой гибрид выставили на государственные испытания. Они проходили с 31 августа по 18 сентября 1939 г.

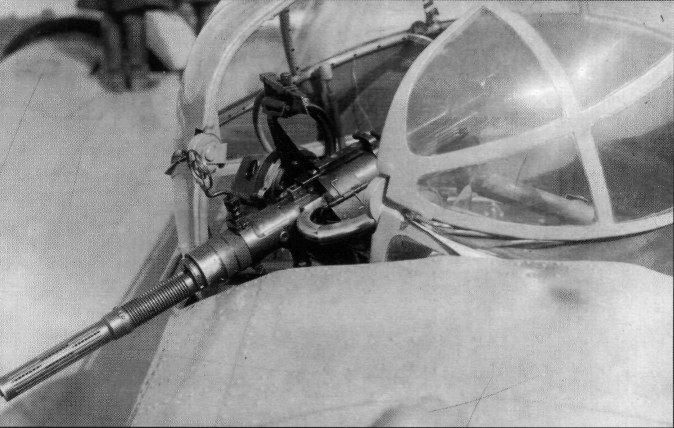

По вооружению самолет соответствовал заданию. В носу стоял ШКАС в шаровой установке с 600 патронами, сверху — старая башня СУ, переделанная под пулемет УШ ( боезапас 1600 патронов). Люковой точки не было. Отсутствовали и подкрыльные бомбодержатели Дер-31, сохранялись только внутренние Дер-21 и наружные Дер-19 для крупнокалиберных бомб. Балки Дер-21 теперь сделали стальными, а не дюралевыми. Предусмотрели подвеску новых выливных приборов ЗУХАП-500 (Так в тексте, прим. ВВС) (вместо ВАП-500). Бомбосбрасыватель ЭСБР-2 заменили на более современный ЭСБР-5. Выпускную антенну радиостанции РСБ вытеснила жесткая (мачта стояла на гаргроте пилотской кабины). На самолете наконец-то появились посадочные фары.

Облетывал машину экипаж из старшего лейтенанта Л.П. Дудкина (пилота) и майора Н.П. Цветкова (штурмана).

Летные данные оказались ниже, чем у ЦКБ-30Ф с М-88. Максимальная скорость равнялась 445 км/ч (т.е. всего на 6 км/ч больше, чем у ДБ-3Б, а проектная для ЦКБ-30Ф составляла 485 км/ч, она была утверждена постановлением Комитета обороны). Но в отчете отмечены многочисленные достоинства нового варианта. Улучшились взлетно-посадочные характеристики, более эффективны стали щитки и тормоза. Новую кабину штурмана сочли более удобной. Нигде не поддувало, чему очень обрадовались. В одном случае после заедания носового ШКАСа штурман спокойно разобрал и собрал пулемет в полете. На это ушло около десяти минут. За бортом было 39 градусов мороза.

Полное протектирование всех баков и наддув их углекислым газом обеспечивали повышение боевой живучести. Обслуживание винтомоторной группы стало проще. На демонтаж капота уходило в три-четыре раза меньше времени, чем на ДБ-3Б. Многие агрегаты теперь осматривались и регулировались через лючки, без снятия капота. Легче стало заменять бензиновые и масляные баки. Время заправки самолета сократилось втрое. В то же время мотоустановку сочли неотлаженной: двигатели перегревались на максимальной скорости и переохлаждались на планировании. Для борьбы с перегревом впоследствии установили не один, а два маслорадиатора на каждый мотор.

На высоте загустевала гидросмесь, и трудно было управлять юбками капота. Давления воздуха от компрессора не хватало для уборки шасси.

Изменение центровки ЦКБ-30Ф также ухудшило продольную устойчивость. Специалисты НИИ ВВС потребовали также восстановить люковую стрелковую установку. Дефекты необходимо было устранить к 10 октября, после чего выставить самолет на повторные испытания, но этого не сделали.

Почему? 1 октября 1939 г. Военный совет ВВС уже согласился получать самолеты этой переходной модификации. А что ему оставалось делать? Некомплект ДБ-3 в войсках составлял около 40%. Запланированные резервы отсутствовали. Из-за этого многие части продолжали летать на старых ТБ-3, которым давно пора было на покой — кому в металлолом, а кому — в транспортную авиацию.

Верхняя турель СУ с пулеметом УШ (УША) и прицелом ПТЛ-39А