К созданию стартовых двигателей ЗУР было подключено КБ-2 завода №81, возглавляемое Главным конструктором И.И. Картуковым. Заряды для стартовых двигателей разрабатывал НИИ-130 (г. Пермь). Маршевый жидкостный ракетный двигатель и бортовой гидроэлектрический агрегат питания на конкурсной основе разрабатывали московское ОКБ-165 (Главный конструктор А.М.Люлька) совместно с ОКБ-1 (Главный конструктор Л.С. Душкин) и ленинградское ОКБ-466 (Главный конструктор А.С. Мевиус).

Проектирование наземного оборудования стартовой и технической позиций было возложено на ленинградское ЦКБ-34. Заправочное оборудование, средства транспортировки и хранения компонентов топлива разрабатывались московским ГСКБ (будущее КБТХМ).

Аванпроект системы, предусматривавший основные принципы построения системы С-200 с радиолокационными средствами 4,5-сантиметрового диапазона был завершен еще в 1958 г. На этой стадии предусматривалось применение в системе С-200 ракет двух типов: В-860 с осколочно-фугасной боевой частью и В-870 со специальной боевой частью.

Наведение на цель ракеты В-860 должно было производиться с использованием полуактивной радиолокационной головки самонаведения при постоянном подсвете цели радиолокационными средствами системы от момента захвата цели ГСН при нахождении ракеты на пусковой установке и во время всего полета ракеты. Управление ракетой после старта и подрыв боевой части должно было осуществляться с помощью бортовых вычислительных средств, автоматики и специальных устройств.

При большом радиусе поражения специальной боевой части высокая точность наведения для ракеты В-870 не требовалась, и для управления ее полетом предусматривалось более освоенного к тому времени радиокомандного наведения. Бортовое оборудование ракеты упрощалось за счет отказа от ГСН, но в состав наземных средств пришлось дополнительно вводить радиолокатор сопровождения ракет и средства передачи команд наведения. Наличие двух различных способов наведения ракет усложняло построение зенитной ракетной системы, что не позволило Главнокомандующему Войсками ПВО страны С.С. Бирюзову одобрить разработанный аванпроект, который возвратили на доработку. В конце 1958 г. КБ-1 представило доработанный аванпроект, предложив наряду с прежним вариантом построения комплекса также систему С-200А с использованием самонаведения на обоих типах ракет, что и было одобрено на заседании высшего военного органа - Совета обороны СССР.

Выбор для дальнейшей разработки системы С-200А был окончательно определен Постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 4 июля 1959 года №735-338. При этом за системой сохранялось «старое» обозначение С-200. При этом были откорректированы тактико-технические характеристики комплекса. Скоростные цели должны были поражаться на дальности 90... 100 км при ЭПР, соответствующей Ил-28, и на дальности 60...65 км при ЭПР, равной МиГ-17. Применительно к новым беспилотным средствам воздушного нападения задавалась дальность поражения целей с ЭПР, втрое меньшей истребителя -40...50 км.

Соответствующий эскизный проект на ракету В-860 был выпущен в конце декабря 1959 г., но ее показатели смотрелись заметно скромнее, чем данные уже поступившего на вооружение американского комплекса «Найк-Геркулес» или ЗУР «400» для «Дали». Вскоре Решением Комиссии по военно-промышленным вопросам от 12 сентября 1960 года №136 было задано довести дальность поражения С-200 сверхзвуковых целей с ЭПР, равной Ил-28 до 110... 120 км, а дозвуковых - до 160... 180 км с использованием «пассивного» участка движения ракеты по инерции после завершения работы ее маршевого двигателя.

При переходе к новому принципу построения системы С-200 наименование В-870 для исполнения ракеты со специальной боевой частью сохранилось, хотя она уже и не имела принципиальных отличий от ракеты с обычным снаряжением, а ее разработка проводилась в более поздние сроки в сравнении с В-860. Ведущим конструктором обеих ракет стал В.А. Федулов.

Для дальнейшего проектирования принималась система (огневой комплекс), включающая в свой состав:

- командный пункт (КП) группы дивизионов, осуществляющий целераспределение и управление боевыми действиями;

- пять одноканальных по цели зенитных ракетных комплексов (стрельбовых каналов, дивизионов);

- радиолокационные разведывательные средства;

- технический дивизион.

Командный пункт системы предполагалось оснастить средствами радиолокационной разведки и цифровой линией связи для обмена информацией с вышестоящим КП для передачи целеуказаний, информации о состоянии ЗРК, координат сопровождаемых целей, сведений о результатах ведения боевой работы. Параллельно предусматривалось создание аналоговой линии связи для обмена информацией между КП системы, вышестоящим КП и РЛС разведки и обнаружения для передачи радиолокационной картины обозреваемого пространства.

|

|

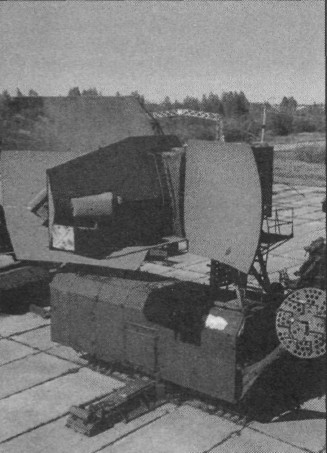

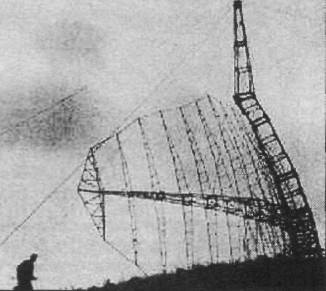

| Радиолокатор подсвета цели | Антенна локатора П-14 |

Для командного пункта дивизиона разрабатывались пункт боевого управления ПБУ-200 (кабина К-7), а также кабина подготовки и распределения целеуказаний (К-9), посредством которых осуществлялось боевое управление и распределение целей между огневыми дивизионами. В качестве средств радиолокационной разведки рассматривались РЛС П-80 «Алтай» и радиовысотомер ПРВ-17, разрабатывавшиеся по отдельным техническим требованиям как средства общего назначения Войск ПВО, использующиеся и вне связи с системой С-200. В дальнейшем, за неготовностью этих средств, использовались обзорная РЛС П-14 «Лена» и радиовысотомер ПРВ-11.

Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) включал в свой состав радиолокатор подсвета цели (РПЦ), стартовую позицию с шестью пусковыми установками, средства энергообеспечения, вспомогательные средства. Комплектация ЗРК позволяла без перезаряжания пусковых установок производить последовательный обстрел трех воздушных целей с обеспечением одновременного самонаведения на каждую цель двух ракет.

Радиолокатор подсвета цели 4,5-см диапазона мог работать в режиме когерентного непрерывного излучения, чем достигался узкий спектр зондирующего сигнала и обеспечивались высокая помехоустойчивость и наибольшая дальность обнаружения цели. Построение комплекса способствовало простоте исполнения и надежности работы ГСН.