(оборона II форта Порт-Артура (Люй-Шунь-коу) в русско-японской войне 1904-1905 гг.)-

К началу XX века подземное дело продолжало оставаться уделом чисто инженерных войск. Пехотные командиры видели путь к успеху в основном в наземных действиях и, прежде всего, в стремительных атаках. И только когда противник «запирался» в неприступных крепостях, тут начинался поиск путей уничтожения неприятеля при помощи нетрадиционных для пехотного командира способов. В том числе и подземной атакой. Но и при такой постановке вопроса организация и проведение подземной атаки отдавались на откуп саперам. Поэтому теория и практика подземных действий со стороны непосредственных организаторов боевых действий на сухопутном театре военных действий - командиров полков, дивизий, корпусов имела весьма ограниченный характер. Это продемонстрировала русско-японская война 1904-1905 гг.

Несомненно, что сравнение масштабов подземной борьбы с нашей стороны при обороне Севастополя (1854-1855 гг.) и в русско-японской войне не в пользу последней. Тем не менее, и в войне 1904-1905 гг. стремление победить противника под землей со стороны наших войск было огромным. Наиболее активно подземная война развернулась при осаде Порт-Артура. Со стороны русских войск ей была характерна слабая подготовка инженерных сооружений крепости и войск к ведению подземных работ, отсутствие необходимого инструмента, приспособлений для отрывки галерей, технической документации, подробных схем крепости и фортов и др. и наряду с этим отвага, героизм, самоотверженность офицеров и солдат, высокая трудоспособность, смекалка, выносливость русских войск. Какие же сложности пришлось преодолеть русскому солдату?

До начала войны постройку крепости Порт-Артур закончить не успели. В ходе ее строительства контрминной системе уделялось очень мало внимания. Единственным мероприятием по подземному противодействию противнику со стороны русских войск была подготовка в тыльных стенах кофров на местах предполагавшихся контрминных магистральных галерей небольших ниш глубиной 2/3 толщины стены, заложенных сухой каменной кладкой. В Порт-Артуре не имелось почти никакого специального имущества для ведения минных работ. О тех электрических вентиляторах, электроосветительных станциях, буравах, которые имелись на вооружении в русской армии и получили высокую оценку за рубежом, здесь можно было только мечтать. Серьезные сложности были и с шанцевым инструментом. Катастрофически не хватало специалистов по подземным работам. В единственной на всю крепость Квантунской саперной роте к 10 июня 1904 г. насчитывалось 420 чел., из которых опытных минер практически не было, т.к. основным делом саперов до войны были строительные работы наземных сооружений. Боевая подготовка не включала в себя вопросы отражения подземных атак противника. Усилить эту роту могла еще железнодорожная (около 340 чел.), которая о минном деле имела более туманные представлений, чем саперная. Таким образом, всего в крепости насчитывалось 760 саперов, на которых приходилось 22 км оборонительных укреплений по периметру. Максимально, что можно было привлечь для контрминных действий в отдельном форту, - не более 20 саперов. Весьма скудно. Например, при обороне Севастополя (1854-1855 гг.) на четвертом бастионе у полковника Тотлебена Э.И. в подземной контрминной борьбе участвовало 75 подготовленных минер и 200 помощников из числа пехоты. Конечно, при таком подходе к подземной минной борьбе при обороне Потр-Артура рассчитывать на ее успех было весьма проблематично. Тем не менее, русские саперы отважно сражались в недрах земли и неоднократно одерживали победы над противником.

Рис. 1

Наиболее активно подземная война велась на Восточном фронте обороны Порт-Артура в ходе боев за удержание II и III фортов, а также 3-го укрепления. Ярким примером бескомпромиссного подземного противодействия русской и японской сторон была минная борьба за II форт. За этот форт японцы сражались очень ожесточенно, не считаясь с потерями. Русские солдаты и офицеры мужественно защищали его, держась до конца.

После многочисленных яростных атак Порт-Артура японцы пришли к выводу, что ускоренной атакой крепость не взять. 12 августа 1904 г. было принято решение о постепенной атаке Вобана, что явилось основанием для закладывания первой параллели перед II фортом. Затем японцы стали создавать все необходимые фортификационные сооружения, предусмотренные теорией осадной войны. Одной из составных частей взятия крепости на завершающем этапе осады перед штурмом укрепления была подземная минная атака. Ее подготовкой японцы занялись после отрывки шестой параллели.

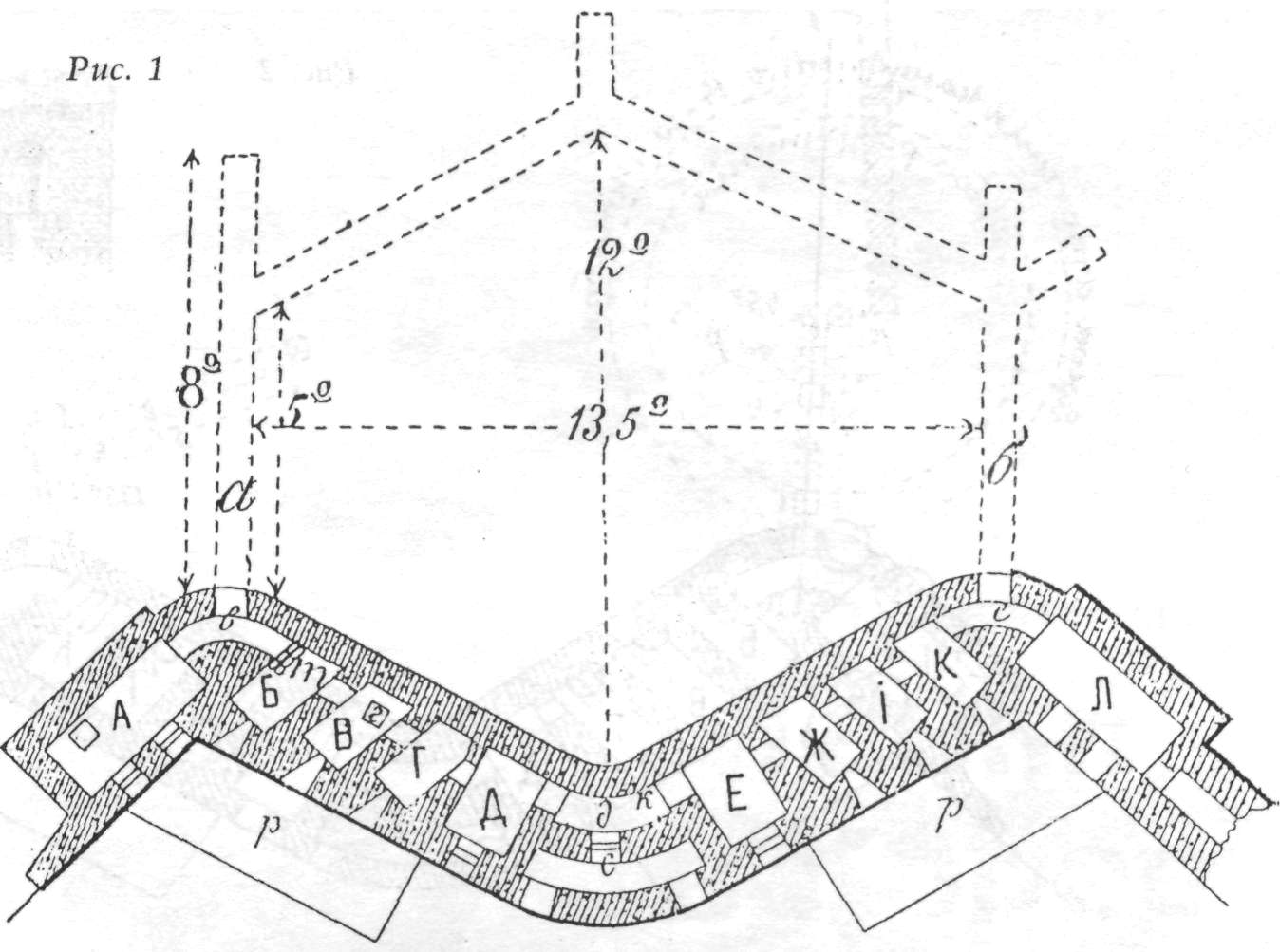

Русское командование предусматривало такое развитие событий. Поэтому военный инженер подполковник Рашевский, являясь участковым инженером атакованного фронта, решил создать у II форта контрминную систему - "подземную стражу". Основу ее составляли две галереи "а" и "б" (рис.1). В дальнейшем планировалось из них вывести два рукава навстречу друг другу, соединиться в том месте, где вероятнее всего будет проходить галерея противника. Развитие контрминной системы могло быть в направлении создания третье галереи из точки схождения рукавов галерей "а" и "б". Новая галерея должна была уничтожить основу минной системы неприятеля.

Полковник Григоренко (начальник инженеров крепости) и подполковник Рашевский понимали, что нельзя вести контрминные галереи наугад. Необходимо было разведать направление и характер ведения японцами минных галерей. Для этого были выделены специальные отряды. Первые вылазки охотников (разведчиков-добровольцев) не дали требуемой информации. Они были отбиты японцами. Поэтому 1-го октября поручик минной роты Рейн-бот был вынужден определять направление и глубину контрминных галерей без разведывательных данных, опираясь на свой опыт и интуицию. Осложняло его деятельность отсутствие нивелировочного плана и детального рабочего чертежа форта, а также необходимых инструментов.