В соответствии со спецификацией подводные лодки типа "Лебедь" в отличие от своего прототипа — подводных лодок типа "Барс" — имели электрическое управление приводом горизонтальных рулей. Пост управления этими рулями располагался в центральном посту лодки под боевой рубкой. При постройке в конструкторскую документацию по корпусу был внесен ряд изменений. Установлены боковые кили, как это было сделано на подводной лодке "Змея", деревянные подушки "для лежания на грунте", дополнительные клапаны в концевых цистернах главного балласта (для увеличения скорости погружения), "тяжелые" якоря массой в 1 т и др. В состав артиллерийского вооружения лодок Балтийского завода были включены по два 76-мм патронных орудия с углом возвышения 20°. Лодки же ОНЗиВ имели только по одному орудию.

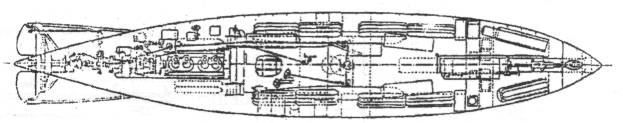

Торпедное вооружение всех лодок типа "Лебедь" было одинаковым: четыре аппарата Джевецкого (вместо восьми, установленных на "Барсах"), поднятых на уровень верхней палубы. Бортовые ниши, где ранее находились эти аппараты, как на лодках типа "Барс", были заделаны. Количество трубчатых торпедных аппаратов осталось прежним (2 носовых и 2 кормовых).

Приемные испытания "Гагары" и "Утки" начались соответственно только в конце зимы и осенью 1917 г. "Гагара", "Орлан", "Утка" и "Буревестник", вошли в строй в конце 1917 — начале 1918 г., "Лебедь" и "Пеликан" достроены не были.

Боевое использование подводного минного заградителя "Краб" на Черном море в первый период войны показало достаточную эффективность скрытых постановок минных заграждений. В связи с этим МГШ и Часть подводного плавания ГУК подняли вопрос о выработке технического задания на подводный минный заградитель. Однако вновь созданные подводные минные заградители могли вступить в строй в лучшем случае через два-три года. Поэтому Балтийскому заводу предложили разработать проект переоборудования в заградитель подводной лодки типа "Барс". В задании, разработанном ГУК, указывалось, что "аппарат для выбрасывания мин заграждения" должен быть таким же. как на заградителе "Краб", и пригодным для постановки якорных мин типа "ПЛ", специально разработанных для вооружения "Краба".

Для переоборудования была выбрана строившаяся подводная лодка "Форель". В конце октября 1916 г. проект переоборудования подводной лодки "Форель" в заградитель был одобрен МГШ и Частью подводного плавания ГУК. Он предусматривал установку 57-мм орудия и отказ от торпедных аппаратов Джевецкого, кормовых трубчатых аппаратов, а также прием на борт двух запасных торпед.

26 октября Балтийский завод получил наряд Морского министерства на проведение работ со сроком готовности первого заградителя 1 мая 1917 г., а вскоре был выдан второй наряд на переоборудование в минный заградитель подводной лодки "Ерш" с тем же сроком выполнения заказа. Технические трудности изготовления устройства постановки мин. а также длительные забастовки рабочих задержали постройку "Ерша" примерно на месяц. Спущенная на воду летом 1917 г. лодка "Ерш" была предъявлена к испытаниям только осенью 1917 г. "Форель" так и не была достроена. Не были построены и малые подводные заградители З-1, З-2, З-3, З-4, водоизмещением 228/268 т, заказанные Балтийскому и Русско-Балтийскому заводам.

Подводная лодка Holland

Кроме подводных лодок, о которых говорилось выше, в ноябре 1914 г. в строй вступили три сверхмалые подводные лодки водоизмещением 35/45 т, построенные по заказу Военного министерства на Невском судостроительном заводе в Петербурге. Первоначально они предназначались для прибрежной обороны морских крепостей, а затем были переданы флоту. Лодки строились по проекту Holland-27B.

Подводные лодки "Программы 1915 г."

26 декабря 1914 г. начальник Морского генерального штаба (МГШ) вице-адмирал А.И. Русин представил морскому министру адмиралу И.К. Григоровичу доклад о составлении специальной "программы судостроения подводных лодок 1915 г." и выработке основных заданий на проектирование. С одобрения министра задания "разрабатывались под руководством начальника организационно-тактического отделения МГШ капитана 2 ранга Н.И. Игнатьева в двух вариантах — для опытной лодки и серийной, причем для второй за образцы приняли ТТЭ строившихся "барсов" и "нарвалов" в "естественном развитии" ПЛ. Учитывалось, что эти "лучшие современные типы" уже осваиваются промышленностью, а существенные отличия в их конструкции при параллельном развитии обоих обеспечат "должный прогресс судостроения".

"Основные задания для подводной лодки первой очереди...", одобренные адмиралом И.К. Григоровичем, с 20 февраля по 20 апреля 1915 г. согласовывались с Главным управлением кораблестроения (ГУК) "со стороны технической их выполняемости". 28 апреля морской министр утвердил составленные частью подводного плавания ГУКа (начальник — генерал-майор Е.П. Елисеев) "Технические условия для проектирования лодки первой очереди судостроительной программы 1915 г." В ходе согласования МГШ поступился обязательными минами заграждения, а также требованиями развития типа "Барс" в том случае, если у него нет перспектив.

Технические условия предусматривали проектирование большой мореходной лодки с запасом плавучести около 20% и высотой мостика 12 футов (3,6 м) над ГВЛ. Надежные дизельные двигатели удельной массой не менее 40 кг/л.с. должны были обеспечить скорость полного надводного хода 16 узлов во время непрерывного 48-часового испытания; дальность плавания экономическим (10 уз) ходом устанавливалась как минимум 3000 миль. Оговаривалось, что в подводном положении электромоторы и аккумуляторные батареи должны обеспечивать 9-узловую скорость в течение 2,5 ч и 100-мильный радиус действия (5 уз). В качестве минного вооружения предусматривалось по два носовых и кормовых трубчатых, десять бортовых минных (торпедных) аппаратов Джевецкого, желательной признавалась установка в корме третьего аппарата; каждую лодку планировалось вооружить также 75-мм укороченным орудием (боекомплект — 50 патронов) и двумя пулеметами.

Требования к обитаемости предъявлялись достаточно высокие — каюты для пяти офицеров и четырех кондукторов, жилые помещения для сорока нижних чинов. Запасы воды и провизии рассчитывались на 15-суточную автономность. Управление рулями, погружением (не более 1,5 мин) и всплытием предусматривалось "центральное", т.е. из командного боевого поста, а компас — с электрическим уничтожением девиации;