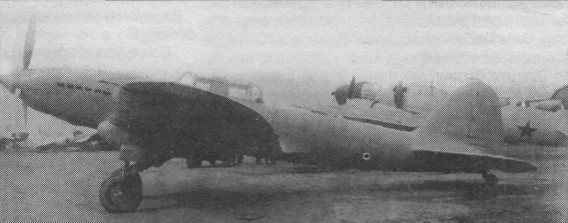

БШ-2 №2. Государственные испытания, апрель 1940 г.

На расширенном совещании в наркомате авиапромышленности в апреле 1940-го Главный конструктор мотора АМ-35 А.А. Микулин выступил с резкой критикой предложенной ОКБ С.В. Ильюшина схемы размещения мотора в бронекапоте и системы его охлаждения. В частности он указывал, что ОКБ Ильюшина для БШ-2 разработало свой радиатор, тогда как в производстве уже есть хорошо отработанные водо- и маслорадиаторы к мотору, с которыми последний работает нормально. Кроме этого, Микулин особо отметил, что все работы по созданию нового штурмовика ведутся без учета необходимых условий для нормальной работы мотора, а рекомендации моторостроителей игнорируются. "...В этом броневике не сделано ни одной дырки для охлаждения мотора, как же он будет после этого нормально работать...", - в сердцах восклицал Александр Александрович...

В конце концов, ОКБ С.В. Ильюшина остановилось на следующем варианте размещения водяного и масляного радиаторов. Водяной радиатор, с увеличенной поверхностью охлаждения, разместился в воздушном канале фюзеляжа и занял всю его ширину, а масляный радиатор был перенесен под бронекорпус и установлен в прямоугольной бронекорзине, в передней части которой имелась бронезаслонка, полностью закрывавшая входное отверстие масляного радиатора при обстреле с земли во время атаки или при вынужденной посадке с убранными шасси. Система охлаждения работала под избыточным давлении в 1,8 атмосферы.

Для охлаждения свечей системы зажигания двигателя и выхлопных патрубков, а также для продува внутренней полости бронекорпуса его передние боковые и нижняя бронекрышки выполнялись в виде заборников воздуха, который выходил из бронекорпуса через бронекарманы, установленные за выхлопными патрубками мотора.

За весь цикл заводских испытаний на БШ-2 № 2 было выполнено 14 полетов с общим налетом 4 часа 46 минут, из которых только 4 полета были выполнены на определение летных характеристик. Тем не менее, 26 марта 1940 г. ОКБ представило штурмовик на государственные испытания. Еще через четыре дня, 31 марта, БШ-2 № 2 был официально принят в НИИ ВВС для проведения государственных испытаний, которые начались уже на следующий день и завершились 19 апреля (ведущий инженер - военинженер 1-го ранга Н.С.Куликов, ведущий летчик-испытатель - майор А.К.Долгов и штурман-испытатель - майор И.Д.Соколов). На самолете было выполнено 38 полетов с общим налетом 19 часов 20 минут.

Испытывавшийся в НИИ ВВС БШ-2 № 2 с AM-35 имел следующие весовые характеристики:

Главной особенностью нового штурмовика являлся обтекаемый бронекорпус из авиационной броневой стали АБ-1 (разработанной в ВИАМ под руководством С.Т.Кишкина и Н.М.Склярова), которая позволяла изготавливать броневые листы с поверхностью двойной кривизны путем штамповки на воздухе, с последующим охлаждением в масле и окончательной доводкой их размеров, опять же в штампе.

Бронекорпус практически полностью включался в силовую схему планера самолета - его носовая часть воспринимала все нагрузки от мотора и агрегатов ВМГ, а центральная часть - от узлов крепления крыла, хвостовой части фюзеляжа, экипажа и оборонительной пулеметной турели.

Толщина брони была следующая: капот мотора - 4 мм; пол и боковые стенки кабины экипажа - 5 мм; стенки за летчиком и штурманом - по 7 мм. Защита мотора сверху - листовой дюралюминий толщиной 5 мм. Общий вес брони составлял 700 кг. Стыковка и крепление броневых листов выполнялась на 5 и 6-миллиметровых стальных заклепках на дюралюминиевых профилях и полосах каркаса.

Лобовое стекло фонаря кабины летчика выполнялось из плексигласа.

Задняя часть фюзеляжа самолета представляла собой деревянный монокок с работающей обшивкой, выклеенный из березового шпона и фанеры (на прямых участках) и подкрепленный стрингерами. Шпон представлял собой ленты толщиной 0,8 мм и шириной до 100 мм. Средняя толщина стенок монокока - 5 мм (с клеем). Крыло и стабилизатор - двухлонжеронные цельнометаллические. Киль вертикального оперения деревянный, выполнялся за одно целое с фюзеляжем. Крыло имело закрылки, отклоняющиеся на 40°. Обшивка плоскостей крыла, элеронов, а также стабилизатора выполнялась из дюралюминия. Рули высоты и направления - металлические с полотняной обшивкой. Шасси с тормозными колесами убиралось назад вдоль по полету в обтекатели, с частичным выступанием колес основных опор из контура обтекателей. Управление уборкой шасси пневматическое. Аварийный выпуск шасси производился при помощи тросовой лебедки.

|

вес без нагрузки |

3615 кг |

|

вес нагрузки |

1100,5 кг |

|

полетный вес |

4725 кг |

|

нагрузка на крыло |

122,5 кг/м2 |

|

нагрузка на 1 л.с. мотора |

3,5 кг |

|

нагрузка: |

|

|

горючее (бензин Б-78) |

315 кг |

|

масло |

30 кг |

|

экипаж |

180 кг |

|

бомбы (4 ФАБ-100) |

400 кг |

|

замки |

44 кг |

|

4 пулемета ШКАС в крыле |

42 кг |

|

3000 патронов |

102 кг |

|

ШКАС на турели |

10,6 кг |

|

500 патронов |

17 кг |

|

прицелы ПАИ-22 и ПМП-1 |

4 кг |

|

прицел ОПБ-1 |

5,5 кг |

|

центровка самолета: |

|

|

с несъемным оборудованием |

28,1% |

|

с нормальной нагрузкой |

31,5% |