"Потаенное судно" Е.П.Никонова

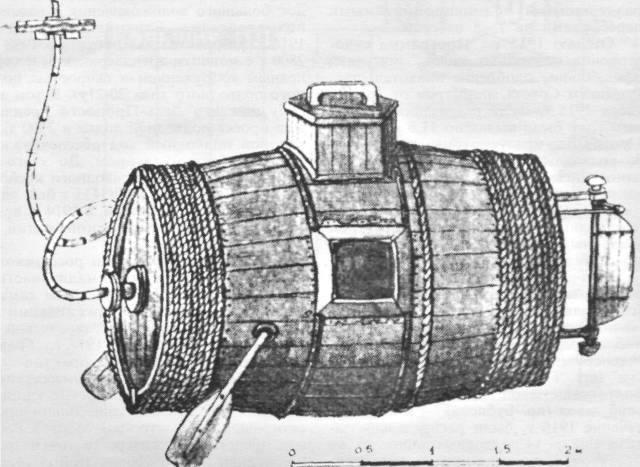

Предполагаемый вид судна-модели (реконструкция)

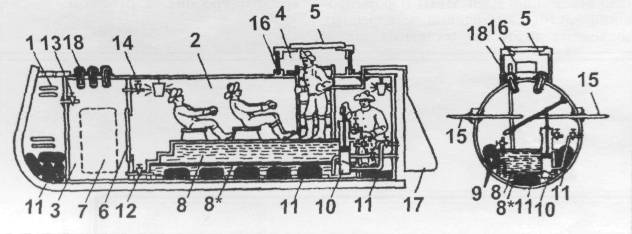

Реконструкция варианта "потаенного судна" Никонова

1. Проницаемая часть корпуса со шпигатами. 2. Рабочий отсек. 3. Шлюзовой отсек. 4. Прочная надстройка. 5. Входной люк. 6. Люк входа в шлюзовой отсек. 7. Люк выхода в море. 8. Цистерна главного балласта с (8*) доской равномерного ее заполнения. 9. Арматура заполнения и вентиляции ЦГБ. 10. Помпа осушения ЦГБ. П. Твердый балласт. 12, 13, 14. Клапана заполнения и осушения шлюзового отсека. 15. Весла. 16. Смотровые окна. 17. Руль. 18. Ракеты.

Первое архивное подтверждение о постройке подводных лодок в России относится к 1718 году, когда уроженец подмосковного села Покровское, плотник Никонов Ефим подал челобитную на имя Петра I с предложением:

"...сделает он к военному случаю на неприятелей угодное судно, которым на море, в тихое время, будет разбивать корабли, хотя б десять, или двадцать, и для пробы тому судну учинит образец, сколько на нем будет пушек, под потерянием своего живота, если будет не угодно".

В январе 1720 г. Никонов в сказке своей показал: "Оное судно сделать может и в воде будет потаено и подойти под военный корабль под самое дно (точно действовать в нем инструментами в тихую погоду и можно все распиловывать и развертывать), и для подлинного свидетельства повелеть ему сделать ныне модель не в такую меру, которым бы в море подойтить под корабль, но ради показания в реке испытания".

Петр I (не исключена возможность ого, что при поездке в Англию он что-нибудь узнал о работах К. Ван-Дребеля, построившего в 1620 г. подводную лодку на 12 гребцов и 8 пассажиров) заинтересовался предложением Никонова и предоставил ему возможность построить на Галерном дворе "образцовое судно" - модель. Никонову было присвоено звание "потаенного судна модели мастер"с жалованием 40 рублей в год. Работы над моделью были начаты в 1720 г. и закончены в 1721 г. Модель была испытана в присутствии Петра I, после чего Никонову приказали начать постройку "потаенного огненного судна большого корпуса".

Осенью 1724 г. на Галерном дворе, в присутствии Петра I судно было испытано - "опускиван в воду, и при спуске у того судна повредилось дно, и затем не действовало и вынято на берег". Тем не менее Адмиралтейств-Коллегия 18 декабря 1724 г. выносит решение: "Оные суда совсем достроить и что к тому требуется отпустить и по окончании этого дела представить его Никонова с рапортом в Коллегию". В 1725 г. повторные испытания судна были проведены уже без государя: "також и в нынешнем году пробовано трижды и в воду опускано, но только не действовало за повреждениями и течькою воды". В сентябре 1725 г. Екатерина I, получив донесение Адмиралтейской конторы, приказала сделать новое судно "без всякого замедления." Последние по времени испытания состоялись в 1727 г., а в 1728 г. решением Адмиралтейств - Коллегии Никонов был разжалован в простые адмиралтейские работники и сослан в Астрахань, ибо "через десять лет не токмо такого судна, ниже модели к тому делу действительно сделать мог... но оная по пробам явилась весьма не действительна". "Потаенное судно" сгнило в сарае, куда оно было спрятано "от чужого глазу".

С большой неопределенностью, т.к. ни описаний, ни чертежей по этому судну не сохранилось, можно предположить, что подводная лодка Никонова была бочкообразной формы. Основанием к тому может служить участие бочаров в сборке судна, а также требование об отпуске "пятнадцати полос железных шириной в два дюйма две четверти", вероятно, для изготовления обручей, стягивавших деревянный корпус судна. Ее носовая часть повторяла архитектуру надводного корабля, а кормовая оснащалась рулем. Рубка на верхней палубе имела герметичные смотровые стекла. В качестве движителя использовались весла, экипаж состоял из четырех человек. Для испытаний было отпущено 50 свечей, что соответствует времени нахождения под водой порядка 10 -12 часов.

В архиве, в перечне дел обер-сарвайерской конторы при Адмиралтейств-Коллегий есть заведенное 31 января 1720 г. дело № 54 "О строении села Покровского Ефимом (сыном) Прокофьевым потаенного судна модели и об отпуске на строение лесов, разных материалов и припасов". Выборочный перечень материалов и их количественные характеристики дают возможность реконструировать размеры подводного судна, восстановить принцип работы системы погружения и всплытия: досок пильных сосновых длиной 3 сажени1 - 60 шт. (120 футов); сала говяжьего для пропитки досок - 2 пуда2; сала для осмоления корпуса - 4 пуда; холста 40 аршин; полотна 20 аршин; кож бхотных3 черных - 3 шт.; медный котел и полведра; труба медная - одна; проволоки медной - 3 фунта4: досок оловянных с 500 отверстиями тоньше волоса длиной 2 фута и шириной 1 фут - 10 шт. Можно предположить, что длина судна была порядка 6,0-6,4 м, а ширина (диаметр) - 2,1-2,15 м.

Система погружения и всплытия по-видимому работала следующим образом. При открытии запора приемного кингстона, забортная вода поступала в нижнюю часть емкости - системы главного балласта. По мере заполнения, воздух через открытые вентиляционные патрубки на крыше цистерны вытеснялся в отсек. При этом давление в отсеке несколько повышалось, снижая его разницу с забортным. Небольшая суммарная площадь сквозных "волосяных" отверстий в оловянных досках позволяла производить заполнение емкости с умеренной скоростью и равномерно по длине всей цистерны. При переходе в подводное положение приемный кингстон закрывался. После удаления из цистерны воздушных пузырей перекрывались вентиляционные патрубки. Лодка, будучи под водой во взвешенном состоянии, совершала эволюции при гребле веслами.

1 Сажень - 2 м 13 см.

2 Пуд - 16 кг.

3 Изготовлялись из шкур тюленей.

4 Фунт - 440 г.